Castellare-di-Mercurio

Castellare-di-Mercurio est une commune française située dans la circonscription départementale de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse. Le village appartient à la piève de Bozio.

| Castellare-di-Mercurio | |||||

Vue du village | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Collectivité territoriale unique | Corse | ||||

| Circonscription départementale | Haute-Corse | ||||

| Arrondissement | Corte | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Pasquale Paoli | ||||

| Maire Mandat |

Mathieu Giudicelli 2020-2026 |

||||

| Code postal | 20250 | ||||

| Code commune | 2B078 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

28 hab. (2020 |

||||

| Densité | 4,6 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 42° 18′ 41″ nord, 9° 14′ 52″ est | ||||

| Altitude | 600 m Min. 331 m Max. 1 416 m |

||||

| Superficie | 6,12 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Ajaccio (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Corte (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Golo-Morosaglia | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Corse

Géolocalisation sur la carte : Haute-Corse

| |||||

Géographie

Situation

Castellare-di-Mercurio se situe dans le Bozio, micro-région du sud-est de la Castagniccia, dans l'ancienne pieve de Mercurio. Elle se trouve dans le parc naturel régional de Corse, dans son « territoire de vie » appelé Centre Corse.

- Communes limitrophes

|

Santa-Lucia-di-Mercurio | Santa-Lucia-di-Mercurio, Rusio | Sermano |  |

| Santa-Lucia-di-Mercurio | N | Sermano | ||

| O Castellare-di-Mercurio E | ||||

| S | ||||

| Santa-Lucia-di-Mercurio Favalello |

Favalello | Sermano |

Géologie et relief

Castellare-di-Mercurio se situe dans la « Corse orientale Alpine » (ou orientale) limitée au tiers nord-est de l'île, composée de terrains divers, issus d’un océan disparu appelé liguro-piémontais et de ses marges continentales[1], dans le prolongement de l'arête schisteuse du Cap Corse ou massif de la Serra, qui se poursuit avec le massif du San Petrone et se termine au sud de la Castagniccia.

Dans cet ensemble, elle occupe en partie une unité allochtone (terrains fortement déplacés)[Note 1]. « La nappe de Santa Lucia comprend un socle et sa couverture conglomératique, elle est charriée sur le parautochtone de Sant’Angelo. Sa position par rapport aux schistes lustrés n’est pas claire »[1].

Castellare-di-Mercurio est une commune de l'intérieur, de moyenne montagne. Son culmen, à l'extrémité septentrionale du territoire, se situe à 1 416 m d'altitude, à environ 300 m au sud de la Cima di Santa Lucia appartenant au chaînon secondaire occidental, parallèle à la chaîne de montagnes principale de la Castagniccia. Son territoire est une longue bande de terre orientée dans un axe nord-sud. Il représente le bassin versant du ruisseau de Castellare, bordé à l'est et à l'ouest par deux lignes de crête partant du culmen. Il est limité au nord par son culmen et au sud par un point à quelque 600 m au nord de la confluence du Castellare avec le ruisseau de Zincajo sur la commune de Favalello.

L'emplacement du village sur un éperon rocheux lui confère un point de vue étendu sur l'ensemble de son vallon, en particulier de puis le quartier « u Pinzu » (la pointe).

Le champ de tir de Campettine qui chevauche à la fois Santa-Lucia-di-Mercurio et Castellare, couvre une grande partie de son territoire occidental.

Hydrographie

Le ruisseau de Castellare[2] est le principal cours d'eau communal. Il prend sa source à 1 300 m d'altitude, au sud-ouest du culmen communal, sur les flancs méridionaux du Monte Piano Maggiore 1 581 m, sous le nom de ruisseau de Caserase. Long de 6,9 km, son cours se termine dans le ruisseau de Zincajo, affluent (rg) du Tavignano.

Climat et végétation

Le territoire communal, cerné par deux lignes de crêtes orientées nord-sud et déclinant depuis son culmen à 1 416 m jusqu'à un point à 350 m d'altitude vers le lit du fleuve Tavignano, bénéficie d'un climat méditerranéen relativement tempéré ; les étés y sont plus chauds et les hivers plus froids que sur le littoral. L'influence de la montagne se fait ressentir en toute période, apportant de la fraîcheur les nuits d'été et des gelées en hiver. Il est protégé des vents du nord et d'ouest par les barrières montagneuses. Sur cette partie occidentale du massif du Monte San Petrone, les précipitations sont moins fortes que sur la façade orientale, littoral et montagne. Aux 6 mois les plus arrosés (octobre/mars) se succèdent de fortes pluies orageuses méditerranéennes et des pluies très fines durant parfois plusieurs jours. À l'adret du vallon de Castellare où il est construit, le village bénéficie d'un bon ensoleillement.

La couverture végétale varie suivant l'exposition des versants. Jusqu'à 1 000 m d'altitude, l'adret possède un manteau végétal non homogène, une couverture forestière composée de bosquets d'essences diverses, d'un maquis clairsemé et de grands secteurs de roches à nu. L'ubac est plus verdoyant, recouvert d'une couverture arbustive homogène, d'essences diverses, principalement chênes verts, chênes pubescents, pins maritimes et châtaigniers, notamment vers le fond du vallon du ruisseau de Castellare et de ceux des petits cours d'eau qui l'alimentent. Au-dessus des 900 m déjà, la végétation se fait plus rare. Apparaissent les genévriers cade sur un sol couvert de chardons et d'églantiers de Pouzin.

Des essences tel que Santolina corsica ou Helichrysum italicum poussent abondamment sur ses versants de par son climat sec et chaud.

Sur le plan historique agricole, les essences arbustives et arboricoles semblent se délimiter comme suit :

-Une châtaigneraie principale située au Nord-Est, au niveau de la source de "la Castellare", aujourd'hui emprise dans un maquis épais ayant étouffé une grande partie des arbres centenaires.

D'autres châtaigneraies plus petites (5-6 arbres) sont toutefois observables à proximité des talwegs, le long du sentier du "Mare à Mare" entre le village et le col de San Martinu.

entre 750 m 980m d'altitude.

- Une oliveraie située sur le versant ouest depuis la fontaine "U CaÏnu" suivant la ligne de crête du quartier "Mosoléu", et descendant jusqu'au fond de la rivière, aujourd'hui enclavée et étouffée par un maquis et des chênaies pour une altitude maximum de 720 m.

- Une amanderaie située sur le contrefort Sud du village et son éperon rocheux bénéficiant d'un ensoleillement permanent.

- Un vignoble situé sur la partie basse de la commune au Sud et la plaine de Féu. entre 330 m 450m d'altitude. aujourd'hui àa l'abandon et pris dans un maquis dense depuis la fin des années 1960.

Urbanisme

Typologie

Castellare-di-Mercurio est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Ajaccio, une agglomération intra-départementale regroupant 5 communes[6] et 82 128 habitants en 2017, constituant une ville isolée[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Corte, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 34 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[9] - [10].

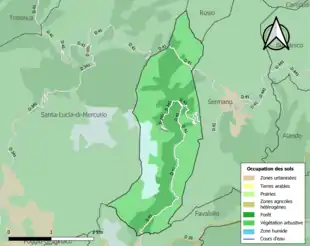

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (100 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (100 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (56,1 %), forêts (34,1 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (9,8 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Morphologie de la commune

La commune ne compte qu'un seul lieu habité : le village de Castellare, construit sur un éperon rocheux de 637 m d'altitude, et qui a pour nom Pinzu. Au nord à l'entrée du village, se situent le quartier de Favale et le cimetière avec une chapelle.

Vue du village

Vue du village Vue du Pinzu avec le village

Vue du Pinzu avec le village Linteau monolithe d'une maison

Linteau monolithe d'une maison Niche d'une maison

Niche d'une maison Fontaine place Léon Giudicelli

Fontaine place Léon Giudicelli

Route D41

La commune de Castellare-di-Mercurio est traversée en deux endroits par la D41, route reliant la RT 20 au nord-ouest à la D39 au sud à Feo, d'où l'on peut rejoindre la RT 50. Au nord, la route franchit le col de San Martino (904 m d'altitude) ; au sud elle suit le cours du ruisseau de Castellare depuis Feo (326 m d'altitude) jusqu'à sa jonction avec la route D241. La D41 dessert les villages de Tralonca, Santa-Lucia-di-Mercurio, Sermano, et traverse aussi la commune de Favalello avant de rejoindre la D39.

Pour accéder au village, il faut nécessairement emprunter la D241, route en cul-de-sac.

Le village de Castellare est distant par route de Corte, la métropole du Cortenais, de 15 km en empruntant successivement la D241, la D41 et la D39.

Transports

Aucun service de transport en commun de voyageurs ne dessert la commune. La gare la plus proche est celle de Corte à 14 km, l'aéroport celui de Bastia-Poretta est à 67 km et le port, celui de commerce de Bastia, à 82 km.

Histoire

Moyen Âge

Le village a vraisemblablement appartenu au cours du Moyen Âge à une piève dite de Mercurio, dont le nom se référerait à la couleur ocre de la roche avoisinante.

Époque contemporaine

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[14].

En 2020, la commune comptait 28 habitants[Note 4], en diminution de 12,5 % par rapport à 2014 (Haute-Corse : +5,98 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- Le 4 août de chaque année, la chapelle Saint-Michel est le point de rencontre pour une journée festive.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le monument aux morts.

Patrimoine culturel

Les édifices et ouvrages ci-dessous sont repris à l'Inventaire préliminaire du patrimoine de la Corse (bâti) sur la base de territoires pertinents (micro-régions de la Corse)[17] :

La commune possède de remarquables bâtiments et constructions témoins de ses activités passées :

- Un pressoir à huile à Noce Petra ruiné. Il reste des vestiges de la presse et les meules sont encore présentes. Daté de la fin XIXe siècle.

- Un moulin à farine dit mulinu à a grilia, à énergie hydraulique avec roue hydraulique horizontale, aujourd'hui disparue après effondrement. Daté du XVIIIe siècle.

- Quatre pressoirs à vin à Ficajola, dans le bas de la vallée où se trouvait autrefois les vignes, datant du XVIIIe siècle au XXe siècle.

- Un séchoir à châtaignes.

- Deux remises agricoles, à Ficajola et à Musella, lieux-dits au sud du village.

Collectif Maisons

Sur un bâti de 50 édifices (INSEE), 14 ont été étudiés et repérés ; seuls 5 sont des maisons. Ces maisons ont été construites entre le XVIe siècle et le XXe siècle. Parmi celles-ci, une maison de notable, celle de Léon Giudicelli dite « maison du président », datée du XVIIIe siècle. Elles ont été construites avec des matériaux locaux (schiste, partiellement enduit), les toits couverts en teghje (lauze, ardoise) et tuiles mécaniques rouges.

Fontaine du village

La fontaine se situe Piazza di a funtana (ou de la place Léon-Giudicelli, ancien maire), coiffée d'une statue métallique représentant un chérubin tenant un poisson. Elle est datée de 1932 comme portée sur la plaque de marbre apposée en reconnaissance aux élus de l'époque.

Fontaine dite funtana à u cainu

Datée du XVIIIe siècle, elle était la première fontaine du village avant que l'eau potable ne soit acheminée jusqu'au village. Elle a été réhabilitée au XXIe siècle.

Église paroissiale Saint-Pierre

L'église paroissiale Saint-Pierre se trouve au cœur du village. L'église a été bâtie au XVIIIe siècle sur les bases d'une ancienne chapelle médiévale dont certaines traces sont encore visibles : l'appareillage de la base de l'ancienne chapelle romane, une niche de dévotion, et l'ancienne porte latérale sud bouchée qui était surmontée d'un imposant linteau monolithe semi-circulaire. L'ancienne chapelle est difficilement datable car elle a subi de nombreux remaniements ; elle pourrait dater du XVe siècle. L'actuel clocher en pierres locales apparentes, a été remanié le 8 avril 1841 selon l'inscription portée dessus.

Sur la façade occidentale de l'église se trouve un putto en stuc visiblement restauré.

Façade principale

Façade principale Façade occidentale

Façade occidentale Clocher

Clocher Clocher

Clocher Façade sud

Façade sud Putto sur la façade méridionale

Putto sur la façade méridionale

Chapelle Saint-Michel

La chapelle San Michele se situe en pleine forêt au nord du village, accessible par un chemin depuis la D41. C'est un édifice roman de plan simple constitué d'une nef unique prolongée d'une abside semi-circulaire orientée à l'Est. Datée du IXe siècle ou Xe siècle, elle était autrefois recouverte de teghje. Restaurée, son toit est aujourd'hui couvert de tuiles, soutenu par une charpente en bois. Restauré l'édifice présente des façades enduites, avec un appareillage de pierre scellées au mortier, et des angles formés avec de grandes dalles taillées. L'abside, surmontée d'une archivolte échancrée semi-circulaire, est dotée d'une fenêtre qui éclaire l'intérieur de la chapelle. Réalisées plus tardivement, deux petites ouvertures en forme de croix grecque ornent la partie supérieure de la façade principale (occidentale) et le dessus de abside (façade orientale). Une porte secondaire, surmontée d'un imposant linteau monolithe triangulaire, habille la façade méridionale.

Chapelle Saint-Martin

La chapelle San Martinu se situe à un col à 904 m d'altitude, en bordure de la route D41, au nord du village. Elle date probablement du XVIe siècle ou du XVIIe siècle.

Chapelle funéraire de la famille Léon Giudicelli

Chapelle funéraire de l'ancien président du tribunal civil de Corte datée de 1945, de plan carré avec un toit en forme de dôme, architecture atypique pour la région.

Chapelle funéraire de la famille Michel Parigi

C'est un édifice à toit plat figurant déjà sur le cadastre napoléonien dressé en 1863. Sa façade principale est composée d'un oculus et d'un fronton triangulaire à corniche moulurée. Elle abrite la sépulture de Carlu Parigi, grand poète des Chjami è Rispondi décédé en 1992.

Parc naturel régional

Castellare-di-Mercurio est une commune adhérente au parc naturel régional de Corse, dans son « territoire de vie » appelé Centru di Corsica.

ZNIEFF

La commune est concernée par une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de 2e génération :

- Landes et pelouses

sommitales du monte Piano-Maggiore La zone couvre une superficie de 1 172 ha de dix communes. Elle est matérialisée par une ligne de crête qui isole la Castagniccia occidentale de la région cortenaise et du Bozio. C'est une succession de plateaux recouverts d'une végétation basse, qui sont utilisés comme zone d'estive par les troupeaux en élevage extensif[18].

Personnalités liées à la commune

- Petru Baghioni chanteur et auteur, vit au village depuis sa naissance.

- Léon Giudicelli, ancien président du tribunal civil de Corte, décédé en 1945.

- Carlu Parigi poète renommé de chjami è rispondi, décédé en 1992.

Voir aussi

Bibliographie

- Geneviève Moracchini-Mazel, Les églises romanes de Corse, 1967, t. 1 p. 30, t. 2 p. 358.

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- L’allochtone appartient essentiellement à la « zone des schistes lustrés et des ophiolites », correspond aux reliefs orientaux (Cap Corse et Castagniccia) - Centre de géologie de l’Oisans

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Découverte géologique de l'île de Beauté, Centre de géologie de l’Oisans, 2010

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Castellare (Y9011800) » (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 d'Ajaccio », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Pleyben - Châteaulin », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Jean-François Bernardi ; Marie-Dominique Roy, “chapelle Saint-Michel,” Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses, consulté le 25 février 2017

- ZNIEFF 940004144 - Landes et pelouses sommitales du monte Piano-Maggiore sur le site de l’INPN..