Camille de La Croix

Camille de La Croix, né Camille Adolphe Ferdinand Marie de La Croix le à Mont-Saint-Aubert (Tournai), en Belgique et décédé le à Poitiers (France), où il s'était installé en 1864, est un prêtre jésuite belge ayant consacré sa vie à l'enseignement de la musique puis à la pratique de l'archéologie.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Surnom |

Père de La Croix |

| Nationalité | |

| Activités |

| Membre de | |

|---|---|

| Distinction |

Dès ses études de théologie, il s'installe en France. Il est ordonné prêtre en 1864. C'est à partir de 1877 que sa passion pour l'archéologie se manifeste au travers des multiples fouilles ; il marque un intérêt certain pour les périodes antique et paléochrétienne : site antique de Sanxay dont il est l'inventeur, baptistère Saint-Jean de Poitiers ou hypogée des Dunes dans la même ville.

Si ses méthodes de travail parfois empiriques ne font pas l'unanimité - et ses conclusions sont parfois contestées - ses travaux lui valent d'être nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur en 1896.

Biographie

Jeunesse et études

Camille de La Croix naît le dans la propriété familiale du château du Rinval à Mont-Saint-Aubert, un village aujourd'hui intégré à la ville de Tournai (Belgique). Ses ancêtres, les de La Croix d'Ogimont, appartiennent à une famille noble originaire de Valenciennes qui s'est établie dans le Tournaisis depuis le XVIIe siècle[1]. À ce titre, il possède, au début de sa carrière, une fortune personnelle non négligeable[2].

Décidé à entrer en religion comme ses deux sœurs aînées et son frère cadet, il entame ses études au collège des Jésuites français, en exil à Brugelette à la suite des lois anti-religieuses de leur pays. Il rejoint ensuite le lycée Saint-François-Xavier de Vannes, où il a suivi en 1850 quelques-uns de ses anciens maîtres, rentrés en France[3] - [4].

Il entame sa formation spirituelle et religieuse le au noviciat des Jésuites à Issenheim en Alsace. Il y rencontre le père Magloire Tournesac, musicien et architecte d'origine sarthoise, inspecteur des monuments historiques, auprès de qui il apprend à maîtriser l'art du dessin et de l'architecture. Il est toutefois chargé de diriger les études musicales au collège jésuite de Metz[4].

Installation à Poitiers

.jpg.webp)

Ordonné prêtre en 1864, il est nommé au collège Saint-Joseph de Poitiers récemment construit et où il remplit les mêmes fonctions qu'à Metz[4]. Il noue des relations avec plusieurs compositeurs : Auber, Félicien David, Charles Gounod ou Louis Lambillotte dont il édite les œuvres[5].

C'est en 1877 qu'il s'oriente définitivement et à plein temps vers la recherche archéologique et l'évêque de Poitiers Louis-Édouard Pie le libère alors de sa mission d'enseignant pour qu'il puisse se consacrer entièrement à l'archéologieal. 3_6-0">[6]. Bien que résidant de manière permanente en France qu'il considère comme sa seconde patrie, il n'en revendique pas moins, en toute occasion, sa nationalité véritable — sur le chantier de fouilles de Sanxay, il fait flotter les deux drapeaux français et belge[7]. C'est d'ailleurs au titre d'étranger qu'après les nombreuses découvertes archéologiques à son crédit le gouvernement français lui confère en 1896 la distinction de chevalier de la Légion d'honneur : le décret émane en effet du ministre des Affaires étrangères[8].

Il décède à son modeste domicile poitevin le . Financièrement il était ruiné: toute sa fortune fut consacrée aux différentes campagnes de fouilles qu'il mena[9]. Il fit don à la Société des antiquaires de l'Ouest de ses archives, de ses collections, de sa bibliothèque et des terrains de l'hypogée des Dunes qu'il avait pu acquérir pour protéger le site[10]. Camille de La Croix est inhumé au cimetière de Chilvert à Poitiers[8].

Hommage et souvenir

- Un monument commémoratif (objet d'une souscription), surmonté d'un buste en bronze réalisé par l'artiste Aimé Octobre, s'élève dans le parc qui abrite l'hypogée mérovingien des Dunes[11] ; une copie en plâtre du buste est conservée au musée Sainte-Croix de Poitiers[12].

- Deux voies de circulation publique, à Béruges et à Poitiers - cette dernière longeant l'hypogée des Dunes - sont baptisées « rue du Père de La Croix ».

Camille de La Croix et l'archéologie

La passion de Camille de La Croix pour les recherches archéologiques ne se manifeste véritablement qu'à partir de 1877[10]. Bien qu'il lui arrive de venir à Paris pour donner des conférences ou des cours à l'École du Louvreal. 8_13-0">[13], il n'a qu'un désir, retourner à Poitiers pour y reprendre ses fouilles comme le rapporte Octave Mirbeau[14], comme lui ancien élève au collège de Vannes[15].

Il engage très souvent des chantiers archéologiques de sa propre initiative et en les finançant sur ses fonds propres (location voire acquisition des terrains, achat du matériel, rétribution des fouilleurs)[16]. Il est parfois reproché à cet archéologue « laborieux et tenace »al. 3_6-1">[6] un manque de méthode et de rigueur dans l'exécution de ses travaux — il n'a aucune formation d'archéologue —, aboutissant à la perte irrémédiable d'informations : il oriente sa fouille en fonction d'idées préconçuesal. 4_17-0">[17], ne tient pas de journal de fouilles et ne réalise pas d'inventaire d'un mobilier archéologique qui, en outre, est parfois dispersé sous forme de dons à ses amis. Il n'en reste pas moins qu'il est servi par une intuition rarement mise en défaut et qu'il réalise des plans précis des sites qu'il a fouillés. Le personnage suscite des avis très partagés et souvent excessifs, dans la critique comme dans l'éloge[18], qui s'inscrivent dans le contexte politique souvent anti-religieux de l'époqueal. 8_13-1">[13].

Fondateur de l'archéologie poitevine mais avant tout religieux, le père de La Croix recherche souvent, au travers des fouilles qu'ils entreprend, à retracer l'histoire des martyrs et des saints locaux chrétiensal. 8_13-2">[13].

Fouilles et études

Les premières fouilles qu'entreprend le père de La Croix, en 1877, se font dans l'église du monastère Saint-Hilaire de la Celle à Poitiersal. 6_19-0">[19] : il y recherche des traces de la sépulture de saint Hilaire. En 1877-1878, il identifie les thermes romains de Poitiers dont il lève le plan. La découverte et les fouilles approfondies de l'hypogée des Dunes, en 1878-1880, assoient sa réputation d'archéologue[20].

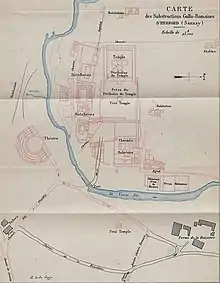

Une autre découverte majeure à mettre à son actif est celle du site antique de Sanxay, fouillé de 1880 à 1883 et dont il met au jour l'essentiel des composantes, même si certaines structures sont malencontreusement détruites lors de l'opération et que beaucoup d'autres doivent être ré-enfouies à la fin des travaux[21] ; cette découverte est alors considérée comme la plus importante faite en Gaule depuis celle du temple de Mercure au Puy-de-Dôme[22]. En 1884, le conseil général de la Vienne lui demande de réaliser une carte archéologique de ce département, de l'âge du fer à l'époque mérovingienne ; à ce titre, il fouille de nombreux sites jusqu'en 1896[10] mais cette carte ne fut pas achevée (ni publiée)[23].

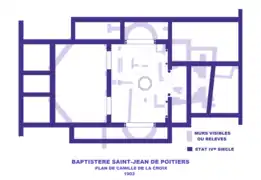

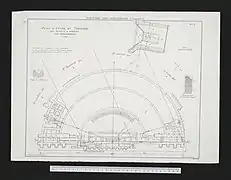

À Poitiers, le père de La Croix réalise des recherches de grande ampleur sur le baptistère Saint-Jean dès 1890 puis entre 1898 et 1902al. 5_24-0">[24] et il en reconnaît la véritable destination, confirmant les données obtenues au début du siècle par Étienne-Marie Siauve[25] - [N 1]. À partir du milieu des années 1890, il dirige plusieurs chantiers dans d'autres départements. En 1895, il travaille sur le pilier d'Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire), où il prend de vitesse la Société archéologique de Touraine qui s'intéresse aussi à ces vestiges. L'année suivante, il effectue des recherches sur le site de l'abbatiale Saint-Philibert à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) ; il voit dans cet édifice un monument antique plusieurs fois remanié, théorie par la suite invalidéeal. 10-12_28-0">[27]. En 1896-1897, il identifie le théâtre et les temples du site antique de Villeret (Canetonum) à Berthouville (Eure), là où un trésor a déjà été découvert[28]. En 1898-1899, il fouille l'abbaye Saint-Maur de Glanfeuil (Maine-et-Loire)[29].

Au cours de la première décennie du XXe siècle, Camille de La Croix est moins présent physiquement sur le terrain[18]. Cependant, de 1901 à 1908, il suit de près les fouilles que Maurice Laporte-Bisquit, le nouveau propriétaire, fit entreprendre sur le site du théâtre gallo-romain des Bouchauds à Saint-Cybardeaux en Charente[30].

- Dessins et plans de sites fouillés par Camille de La Croix.

Hypogée des Dunes.

Hypogée des Dunes. Vestiges de Sanxay.

Vestiges de Sanxay. Baptistère de Poitiers au IVe siècle.

Baptistère de Poitiers au IVe siècle. Vestiges de Berthouville.

Vestiges de Berthouville. Théâtre des Bouchauds.

Théâtre des Bouchauds.

Camille de La Croix et les sociétés savantes

Le , le père de La Croix devient membre de la Société des antiquaires de l'Ouest (SAO). En 1881, il en est nommé questeur — à ce titre, il assure la gestion des immeubles de la société — et conservateur des collections, fonctions qu'il conserve jusqu'à son décès[10]. Le photographe Jules Robuchon, lui aussi membre de cette société, prend de nombreux clichés des chantiers de fouilles qui illustrent les publications de Camille de La Croix[31].

Il devient correspondant du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts à partir de 1886. En 1897, il est nommé « membre non résident » du Comité des travaux historiques et scientifiques. Toutefois, à l'issue d'une campagne où lui sont reprochées sa personnalité, sa qualité de jésuite et sa nationalité belge bien plus que la pertinence de ses travaux, il est radié de cet organisme en [10].

Les relations entre Camille de La Croix et les sociétés savantes furent parfois difficiles, voire conflictuelles. En témoignent les échanges avec la Société archéologique de Touraine, par mémoires interposés, au sujet du pilier d'Yzeures-sur-Creuse[32] ou la violente polémique qui l'oppose à Léon Maître, président de la Société archéologique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, à propos des fouilles à l'abbaye de Saint-Philbert-de-Grand-Lieual. 10-12_28-1">[27] - [33]. D'autres archéologues, pour leur part, conservent d'excellents rapports avec de La Croix, comme Émile Espérandieu[34] ou Jules Quicherat avec qui de La Croix entretient une correspondance suivie[10].

Publications

Cette section ne recense que quelques-unes des nombreuses publications de Camille de La Croix, relatives à ses fouilles les plus notables. Une liste plus complète est publiée sur le site de la Bibliothèque nationale de France[35].

- Découverte des thermes romains de Poitiers, Tours, Paul Bousrez, , 16 p. (lire en ligne).

- Monographie de l'hypogée-martyrium de Poitiers, Paris, Firmin Didot, , 150 et XXXVI p. (lire en ligne).

- Mémoire archéologique sur les découvertes d'Herbord, dites de Sanxay, Niort, Clouzot, , 78 et V p. (lire en ligne).

- Mémoire adressé à deux sections du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts : Comité des travaux historiques (section d'archéologie) et commission des monuments historiques (), Poitiers, Imprimerie Blais et Roy, , 11 p.

- Le Trésor et les substructions gallo-romaines de Berthouville (extrait du Bulletin archéologique), Paris, Imprimerie nationale, , 8 et I p.

- Étude sommaire du baptistère Saint-Jean de Poitiers : deuxième édition revue et augmentée, Poitiers, Imprimerie Blais et Roy, , 158 p.

- Étude sur l'ancienne église de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu (Loire-Inférieure), d'après des fouilles, des sondages et des chartes (extrait des mémoires de la SAO), Poitiers, Imprimerie Blais et Roy, , 121 p.

- Le Théâtre gallo-romain des Bouchauds et son déblaiement, Poitiers, impr. Richer, [1908], 25 p.

Notes et références

Notes

- Au XIXe siècle on l'appelle le « temple Saint-Jean » car on pensait, depuis le XVIIe siècle et l'épitaphe de dom Mabillon, qu'il renfermait le corps de Claudia Varenilla, épouse d'un légat propréteur de la Gaule aquitaine, morte en 159[26].

Références

- André Borel d'Hauterive, Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, Paris, Bureau de la publication, , 414 p. (lire en ligne), p. 218.

- Pillard 1982, p. 26.

- Émile Ginot, « Le Père de la Croix avant l'archéologie : notes et souvenirs », Le Pays d'Ouest : Poitou, Saintonge, Aunis, Angoumois, journal illustré des provinces de l'Ouest et de leurs colonies, .

- Pillard 1982, p. 26-28.

- J.-André Letélié, « Les fouilles gallo-romaines de Sanxay et le P. Camille de La Croix », Bulletin de la Société des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis, vol. IV, , p. 68 (lire en ligne).

- al. 3-6" class="mw-reference-text">Guillouët et Faucherre 2011, al. 3.

- Pillard 1982, p. 29.

- Élisabeth Royez, « L'hypogée et le père de la Croix exposés à Tournai », Centre Presse, (lire en ligne).

- Pillard 1982, p. 28.

- Boully 2013.

- Dominique Hervier, « Un « Alyscamp » poitevin pour la mémoire du Père de La Croix », Bulletin Monumental, t. CLXXIV, no 1, , p. 112 (lire en ligne).

- Delcourt-Vlaeminck et Simon-Hiernard 2016, p. 87-89.

- al. 8-13" class="mw-reference-text">Guillouët et Faucherre 2011, al. 8.

- Octave Mirbeau, « L'Antiquaire », Le Gaulois, , p. 1 (lire en ligne).

- Pierre Michel, Les combats d'Octave Mirbeau, Presses universitaires de Franche-Comté, , 426 p. (ISBN 978-2-8486-7705-7), p. 329.

- Jean-Médéric Tourneur-Aumont, Sanxay et la campagne romaine de Poitiers, souvenirs de la Grande Aquitaine des premiers siècles gallo-romains : tiré à part du no 1 de la Revue générale du Centre-Ouest de la France, Alexandre Dupré, , 27 p., p. 6.

- al. 4-17" class="mw-reference-text">Guillouët et Faucherre 2011, al. 4.

- Pillard 1982, p. 27.

- al. 6-19" class="mw-reference-text">Guillouët et Faucherre 2011, al. 6.

- Hubert Le Roux, Poitiers pas à pas : ses rues, ses monuments, ses places, ses hommes célèbres, Horvath, , 157 p., p. 47

- Pillard 1982, p. 30.

- Ministère de l'instruction publique, Répertoire des travaux historiques [...], Paris, Imprimerie nationale, , 1286 p. (lire en ligne), p. 388.

- Pillard 1982, p. 43.

- al. 5-24" class="mw-reference-text">Guillouët et Faucherre 2011, al. 5.

- Eugène Lefèvre-Pontalis, « Étude sommaire du baptistère Saint-Jean de Poitiers, par le R. P. Camille de la Croix », Bulletin Monumental, t. LXVIII, , p. 456-459 (lire en ligne).

- Louis Cloquet, Tracts artistiques, vol. IV : L'art monumental des Romains, Lille, Desclée, de Brouwer et Cie, 1896-1897, 103 p., p. 87.

- al. 10-12-28" class="mw-reference-text">Guillouët et Faucherre 2011, al. 10-12.

- Adolphe-André Porée, « Découvertes archéologiques du R. P. de la Croix, au Villeret (Berthouville), en 1896 », Bulletin Monumental, t. LXI, , p. 332-344 (DOI 10.3406/bulmo.1896.11076).

- Camille Enlart, « Mélanges archéologiques. Fouilles archéologiques de l'abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil (Maine-et-Loire) entreprises en 1898-99 d'après des textes anciens par le P. P. de La Croix », Bibliothèque de l'École nationale des chartes, t. LXI, , p. 209-210 (lire en ligne).

- « Saint-Cybardeaux », sur patrimoine16.lacharente.fr (consulté le ).

- « Jules Robuchon », sur alienor.org (consulté le ).

- Paul Bartel, « La découverte d'Yzeures », Le Gaulois, (lire en ligne).

- Léon Maître, L'Église carolingienne de Saint-Philibert-de-Grandlieu devant la critique, ou Examen des théories du R. P. C. de La Croix sur ce monument, Nantes, Impr. de A. Dugas, , 58 p.

- Charles Lécrivain, « Nécrologie. Émile Espérandieu (1957-1939) », Annales du Midi, t. LIII, no 210, , p. 212 (lire en ligne).

- « Camille De La Croix (1831-1911) - Œuvres textuelles de cet auteur », sur data.bnf.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Brigitte Boissavit-Camus et Michel Rérolle, Romains et Barbares entre Loire et Gironde, IVe – Xe siècles : Catalogue d'exposition, Poitiers, musée Sainte-Croix, 6 octobre 1989 - 28 février 1990, Poitiers, Musée Sainte-Croix, , 475 p.

- Vincent Boully, « Fonds du R. P. Camille de La Croix (1831-1911) : notice descriptive », sur Le site des archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne, (consulté le ).

- Marianne Delcourt-Vlaeminck et Dominique Simon-Hiernard, Le Révérend Père Camille de La Croix, un Tournaisien archéologue en Poitou : Catalogue d'exposition, Musée d'Archéologie de la Ville de Tournai (Belgique), Tournai, , 135 p.

- François Eygun, Art des pays d'Ouest, Paris, Arthaud, , 231 p.

- Jean-Marie Guillouët et Nicolas Faucherre, « Des archéologues au service de la foi ? Le père de la Croix à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et le chanoine Durville à Nantes », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, t. CXVIII, no 3 « La naissance de l’archéologie régionale dans l’Ouest armoricain », , p. 323-333 (DOI 10.4000/abpo.2071).

- Jean Hiernard et al., Le Baptistère Saint-Jean de Poitiers, Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, , 73 et XVI p.

- Guy Pillard, Les ruines d'Herbord : commune de Sanxay, Niort, les éditions du terroir, , 250 p.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux militaires :

- « Fonds du père de La Croix », sur le site de l'université de Poitiers (consulté le ).