Boulevard Beaumarchais

Le boulevard Beaumarchais est une voie située dans les 3e, 4e et le 11e arrondissements de Paris.

3e, 4e, 11e arrts Boulevard Beaumarchais

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 3e 4e 11e | |

| Début | Place de la Bastille | |

| Fin | 2, rue Saint-Sébastien et 1, rue du Pont-aux-Choux | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 750 m | |

| Largeur | 35 m | |

| Historique | ||

| Création | 1670 | |

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 0780 | |

| DGI | 0783 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

Il fait partie de la chaîne des Grands Boulevards constituée, d'ouest en est, par les boulevards de la Madeleine, des Capucines, des Italiens, Montmartre, Poissonnière, Bonne-Nouvelle, Saint-Denis, Saint-Martin, du Temple, des Filles-du-Calvaire et Beaumarchais.

Ce boulevard parisien débute à l'angle de la rue de la Bastille et du boulevard Richard-Lenoir pour aboutir à la jonction de la rue du Pont-aux-Choux avec la rue Saint-Sébastien. Il relie la place de la Bastille au boulevard des Filles-du-Calvaire.

Ce site est desservi par les stations de métro Bastille (![]()

![]()

![]()

![]() ), Chemin Vert (

), Chemin Vert (![]()

![]() ) et Saint-Sébastien - Froissart (

) et Saint-Sébastien - Froissart (![]()

![]() ).

).

Origine du nom

Cette voie porte le nom de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), homme d’affaires français, musicien, poète et dramaturge, surtout connu pour ses talents d’écrivain qui avait son hôtel particulier sur le boulevard. Cette propriété s'étendait avec son jardin de l'emplacement de la place de la Bastille à celui de la rue du Pasteur-Wagner. L'ouverture du canal Saint-Martin en 1825 entraine sa destruction.

.jpg.webp)

Beaumarchais, par Jean-Marc Nattier.

Panneau Histoire de Paris

« Boulevard Beaumarchais »

Historique

La création du boulevard Beaumarchais, comme celle de l'ensemble des grands boulevards fait suite à la suppression par un arrêt du Conseil du Roi du des remparts de Paris, enceinte de Charles V à l'est, enceinte de Louis XIII à l'ouest, pour l'aménagement à son emplacement du « nouveau Cours » dont la plantation fut achevée vers 1705. Cette partie du Cours prend le nom de « boulevard Saint-Antoine » ou « boulevard de la Porte-Saint-Antoine » car il conduit au faubourg Saint-Antoine. La partie du boulevard entre les rues Saint-Claude et Saint-Gilles est établie sur l'ancien bastion de l'Ardoise dont le fossé extérieur et le chemin de contrescarpe s'étendaient jusqu'à la rue Saint-Sabin[1].

Jusqu'en 1780, l'extrémité sud du boulevard était située au niveau de l'impasse Jean-Beausire, en bordure du bastion 11 ou bastion de la porte Saint-Antoine de l'ancienne enceinte de Charles V. Ce bastion également nommé « Grand Boulevard » était une promenade depuis la suppression de l'enceinte en 1670. L'accès à la porte Saint-Antoine était assuré par une rue étroite dénommée «rue du Rempart». Par lettre patente de mai 1777 la Ville de Paris fut autorisée à démolir ce bastion et à combler les fossés entourant cette fortification. La rue Saint-Sabin, la rue Daval, la partie de la rue Amelot au sud de cette rue et la cour Damoye furent ouvertes sur ce terrain sur lequel fut également prolongé le boulevard Beaumarchais jusqu'à la porte Saint-Antoine entrainant la suppression de la rue du Rempart. Une bande de terrain de 4000 m2 fut vendu par la Ville en 1787 à Caron de Beaumarchais le long du boulevard entre la porte Saint-Antoine et la rue Amelot jusqu'au niveau de la rue du Pas-de-la-Mule sur lequel fut édifié un hôtel particulier et un jardin anglais[2].

Après l'ouverture du canal Saint-Martin en 1825 qui entraine la destruction de l'hôtel de Beaumarchais, le jardin en longueur de cette propriété est remplacé par un grenier au sel jusqu'à la rue Daval (tronçon renommé rue du Pasteur-Wagner).

Au nord du bastion supprimé vers 1780, le boulevard était longé extérieurement par l'ancien fossé du rempart où coulait un égout.

Au mois de mai 1777, le roi ordonna, par lettres patentes, que «les fossés de la ville en toute leur étendue, depuis le pont Saint-Antoine (près de la Bastille) jusqu'au Grand Égout (approximativement à l'emplacement de la rue du Faubourg-du-Temple), seraient remplis au moyen des gravois et des décharges publiques, jusqu'à la hauteur du chemin de la Contrescarpe, et à six pieds ou environ plus bas que le sol du rempart. »

Le fossé remblayé de la rue Daval (tronçon renommé rue du Pasteur Wagner) à la rue Saint-Sébastien (et au-delà) est remplacé par une contre-allée confortée par un mur de soutènement et par une rue ouverte sur l'ancien chemin de contrescarpe l'actuelle rue Amelot.

Cette rue n'était bâtie que sur son côté extérieur (numéros impairs), l'espace entre le boulevard et cette rive restant vide de constructions. Des escaliers au bord du mur de soutènement donnaient accès à la contre-allée.

Une ordonnance royale du 8 juin 1834, détermina un alignement pour le boulevard de Beaumarchais.

Une ordonnance royale du 19 février 1846 porte :

- « Article 1er. Les contr'allées des boulevards de Beaumarchais et des Filles-du-Calvaire sont et demeurent supprimées depuis la rue Daval jusqu'à la rue de Ménilmontant. Les alignements de cette partie des boulevards et des portions de rues transversales existantes ou à former, et qui sont indiquées par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, sur le plan ci-annexé, sont arrêtés conformément au tracé des lignes rouges sur ledit plan. »

- « Article 2. La Ville de Paris est autorisée à aliéner, avec publicité et concurrence, les terrains provenant des contr'allées supprimées, le tout suivant le mode de division du plan et les charges, clauses et conditions exprimées dans les délibérations du Conseil municipal des 13 août 1842, 24 mars et 12 avril 1844. »

Les immeubles du côté pair, y compris ceux entre la place de la Bastille et la rue du docteur Wagner, construits sur le terrain du grenier à sel supprimé quelques années auparavant, datent, sauf rares exceptions, des années 1840 jusque vers 1850 à la suite de la vente de ces terrains par la ville. Ce rang d'immeubles qui s'étend de la place de la Bastille à la rue Oberkampf (y compris le boulevard des Filles-du-Calvaire) sur une largeur de 15 mètres y compris ceux de la rue Amelot est très homogène. Les façades ne sont pas strictement identiques mais l'architecture est celle ornée des années 1840 antérieure à l'architecture haussmannienne plus sobre des années 1850 et 1860. Les immeubles du boulevard surplombent d'environ un étage ceux mitoyens de la rue Amelot établie sur l'ancien fossé remblayé en 1777 « six pieds ou environ plus bas que le sol du rempart », d'où les escaliers des rues Scarron, Marcel-Gromaire et Clotilde-de-Vaux[3].

L'architecture des numéros impairs est moins homogène car les immeubles construits sur les terrains à l'origine jardins d'hôtels particuliers ou servant d'entrepôts à l'arrière des propriétés dont l'entrée principale donnait sur les rues parallèles (tels qu'ils sont représentés sur le plan de Turgot de 1734) sont d'époques plus variées, de la fin XVIIIe siècle au début du XXe siècle.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Au no 1 se trouve actuellement un bâtiment de style 1880 qui a été construit sur les ruines d'un immeuble entièrement incendié en mai 1871 lors de la Commune de Paris. Emplacement, de la fin des années 1870 jusque vers 1900, de l'atelier du photographe Charles Gallot, dit aussi « Charles »[4]

- L'hôtel particulier de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais à qui le boulevard est dédié, était situé au no 2 à l'angle du boulevard Richard-Lenoir et sur l'entrée place de la Bastille du souterrain du canal Saint-Martin. L'hôtel est détruit en 1825 à l'ouverture du canal. Un grenier à sel est ensuite établi sur son jardin qui s'étendait entre le boulevard Beaumarchais et la rue Amelot, de l'angle avec le boulevard Richard-Lenoir jusqu'au no 22. Ce grenier est supprimé vers 1840 et le terrain vendu par la ville. Des immeubles construits dans les années 1840 s'élèvent à cet emplacement[5].

- Au no 2 se trouve un édicule Guimard permettant l'accès à la station de métro Bastille, qui se trouvait anciennement rue de Lyon, et qui fut déplacé lors de la construction de l'opéra Bastille. Il est classé depuis 1978 aux monuments historiques[6].

- Au no 3 se trouvait au premier étage le restaurant Aux Quatre Sergents de la Rochelle. On entrait par le rez-de-chaussée, café où au milieu trônait un billard. Remplacé vers 1970.

- Au no 4 se trouve le cinéma MK2 Bastille. L'immeuble est filmé en 1960, dans le film Les Bonnes Femmes, de Claude Chabrol.

- Au n° 6 a habité (jusqu'aux années 1960) le diabétologue Léon Perlemuter (1936-2017), membre de la Royal Society of Medicine et de l'American Diabetes Association, qui a été élève au Lycée Charlemagne et chef du service de diabétologie de l'ho^pital Henri Mondor à Créteil de 1989 à 2002.

- Au no 10 se trouvait une salle de spectacle et de bal. Cet établissement fut acheté par Ernest Pacra (1852-1925) et en 1925, sa veuve rebaptise le lieu « Concert Pacra ». L’immeuble fut démoli pour y construire des habitations en 1972.

- Beaumarchais est décédé le 18 mai 1799 au n° 20 (Voir NOS TRESORS CACHES). En fait, son ho^tel allait du 2 au 20. Ces numéros ont été remplacés à partir de 1818 pour les 2 à 10 et à partir de 1841 (à la place du grenier à sel créé vers 1818) du 12 au 20.

- Le no 23 abrite l'hôtel de Sagonne (ou « hôtel Mansart ») avec son jardin. Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne en a hérité. Autre entrée au 28, rue des Tournelles. L'architecte est Jules Hardouin-Mansart entre 1674 et 1685 pour lui-me^me (Hillairet).

- Au no 25 se trouvait le théâtre Beaumarchais.

- Au no 28 se trouve la boulangerie-pâtisserie Beaumarchais classée aux monuments historiques[7].

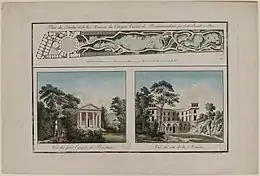

L'ancien hôtel Caron de Beaumarchais : vues et plan du jardin.

L'édicule Bastille.  No 23 : hôtel de Sagonne.

No 23 : hôtel de Sagonne. No 28 : boulangerie-pâtisserie Beaumarchais.

No 28 : boulangerie-pâtisserie Beaumarchais.

- Au no 72 : les héroïnes du film Les Bonnes Femmes, de Claude Chabrol, sorti en 1960, travaillent dans un magasin d’appareils électroménagers situé au 72, boulevard Beaumarchais, la « maison Belin anciennement Vainqueur[8] ». Elles déjeunent non loin de là dans un restaurant situé au 4, boulevard Beaumarchais, à l’emplacement actuel du cinéma MK2 Bastille[8]. Ginette (Stéphane Audran), chante le soir en cachette de ses collègues au Concert Pacra, 10, boulevard Beaumarchais (toujours sur le même trottoir).

- Au no 91 : présence d'un jardin suspendu.

- Jean-François Heidenreich a habité le no 96.

- Au no 99, et 1, rue Saint-Claude : hôtel de Cagliostro.

Jardin suspendu au no 91.

Jardin suspendu au no 91. Porte avec lions du no 96.

Porte avec lions du no 96. Hôtel de Cagliostro au no 99.

Hôtel de Cagliostro au no 99.

- Au no 109, porche ouvrant sur une ruelle en « T ».

Entrée.

Ruelle intérieure.

- Au no 113, et 1, rue du Pont-aux-Choux : bâtiment inscrit depuis 1925 aux monuments historiques[9].

No 113 : bâtiment inscrit aux M.H.

No 113 : bâtiment inscrit aux M.H.

- Au no 176, au début de la Révolution française, Antoine Joseph Santerre y tient une brasserie[10].

Notes et références

- Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris, Paris, Parigramme, , 246 p. (ISBN 2 84096 322 1), p. 117-118

- Pierre Pinon, Les canaux de Paris, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, , 222 p. (BNF 36680623), « La maison Caron de Beaumarchais », p. 34

- Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris, Paris, Parigramme, , 246 p. (ISBN 2 84096 322 1), p. 120-122

- « Charles (photographe à Paris, 18..-19..) », sur data.bnf.fr.

- Pierre Pinon, Les canaux de Paris, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, , 222 p. (BNF 36680623), « La maison Caron de Beaumarchais », p. 34-37.

- Notice no PA00086576, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « boulangerie-pâtisserie Beaumarchais », notice no PA00086525, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Virginie Descure et Christophe Casazza, Ciné Paris. 20 balades sur des lieux de tournages mythiques, Éditions Hors Collection, 2003, 167 p. (ISBN 2-258-06019-2), p. 103.

- Notice no PA00086216, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Isabelle Calabre, « Paris d'en haut et d'en bas », p. 17, in « Votre quartier sous la Révolution », Le Nouvel Obs Paris - Île-de-France, no 2213, semaine du 5 au 11 avril 2007, p. 12-21.

Bibliographie

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117).

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments.

- Jean de La Tynna, Dictionnaire topographique, étymologique et historique des rues de Paris, 1817.

_-_2021-05-25_-_1.jpg.webp)