Beneuvre

Beneuvre est une commune française située dans le canton de Châtillon-sur-Seine du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Beneuvre | |||||

L'église de la Nativité. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Côte-d'Or | ||||

| Arrondissement | Montbard | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Châtillonnais | ||||

| Maire Mandat |

Alain Gallimard 2020-2026 |

||||

| Code postal | 21290 | ||||

| Code commune | 21063 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Benovrois | ||||

| Population municipale |

89 hab. (2020 |

||||

| Densité | 5,8 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 41′ 33″ nord, 4° 56′ 37″ est | ||||

| Altitude | Min. 375 m Max. 511 m |

||||

| Superficie | 15,40 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Châtillon-sur-Seine | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côte-d'Or

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

Géographie

Sur les hauteurs du plateau de Langres, la commune de Beneuvre (15,4 km2) se situe en rive du bassin parisien sur le seuil de Bourgogne, et plus largement sur le seuil morvano-vosgien. Ici se trouve la ligne de partage des eaux entre Seine et Saône-Rhône, avec un point culminant en forêt de Brévenois à 512 m. Le point bas est au lieu-dit « en Groême » à 337 m, au-dessus des sources qui alimentent l'étang sur le ruisseau de Groème[1], affluent de l'Ource.

La commune est traversée du nord au sud-est par la route D 959 de Recey-sur-Ource à Pontailler-sur-Saône par Grancey-le-Château et Is-sur-Tille, qui emprunte les vallées de l'Ource et de la Tille. La limite de commune à l'est marque la limite de département avec la Haute-Marne.

Hameaux, écarts, lieux-dits

- Hameau détaché du village : le Mont (situé à 300 m à l'ouest c'est pratiquement un quartier de Beneuvre).

- Habitat ou bâti écarté : le Solitaire.

- Lieux-dits d'intérêt local : Mont-Aigu (500 m), mont de la Forêt-Brévenois (512 m), portent un nom également plusieurs combes (Lochère, au Loup, aux Oiseaux…) et versants de collines (côtes de la Bruilloure, de Ricanne…).

Communes limitrophes

Hydrographie

Bien que le Sandre situe la source de l'Ource dans la combe Comnot sur la commune de Poinson-lès-Grancey[2], la carte topographique de l'IGN indique la source de ce cours d'eau sur la commune de Beneuvre (cette source est pompée pour les besoins humains après avoir rempli un petit étang et n'alimente plus la rivière). L'Ource fait partie du bassin versant de la Seine, et à moins de 1,5 km au sud de sa source se trouve celle de la Tille de Bussières[3] (sur la commune de Busserotte-et-Montenaille) qui alimente le bassin versant du Rhône.

Beneuvre est donc sur la ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée, ligne qui se trace plutôt au sud-est du finage (cotes 474 m sur la D 979 et 485 m sur la D 112H d'après la carte topographique de l'IGN, sommet du Mont Aigu à 500 m…), situant la commune essentiellement côté Seine. Plusieurs sources poignent sur la commune, à l'origine de zones plus ou moins marécageuses et de deux petits étangs, mais aucune ne donne naissance à des cours d'eau, mis à part le cas de la source de l'Ource qui est déviée pour exploitation.

Urbanisme

Typologie

Beneuvre est une commune rurale[Note 1] - [4]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[5] - [6]. La commune est en outre hors attraction des villes[7] - [8].

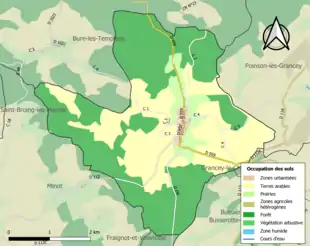

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (53,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (53,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (53,8 %), terres arables (37,8 %), prairies (6,7 %), zones urbanisées (1,6 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Le territoire a livré des silex taillés et une hache en bronze. Outre l'agglomération du mont Aigu déjà rattachée au territoire des Lingons, une seconde révélée par photographies aériennes de René Goguey en 1993 s'étend sur l'emprise du village actuel. Elle a livré 22 pièces de monnaie gauloises, 66 romaines, des fibules et divers objets.

Le col que constitue la ligne de partage des eaux entre le Mont-Aigu et le mont de la Forêt-Brévenois était le point de croisement des voies romaines d'Andematunnum (Langres) à Alesia (Alise-Sainte-Reine) orientée est-ouest et Mirebellum (Mirebeau-sur-Bèze) à Vertillum (Vertault) ou Latiscum (près de Vix) nord-sud.

Moyen Âge

À la Carelle, une nécropole mérovingienne avec sarcophages a été mise à jour en 1956.

Le village, octroyé très tôt aux Templiers, est ensuite récupéré par des seigneurs laïcs dont les Fleutelot, seigneurs de Romprey (commune de Bure-les-Templiers), qui y font construire un château rasé à la Révolution.

Temps modernes

Une verrerie installée près des restes de ce château a disparu depuis[11].

Passé ferroviaire du village

|

|

|

|

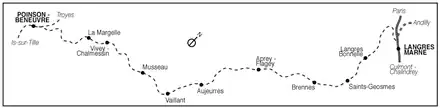

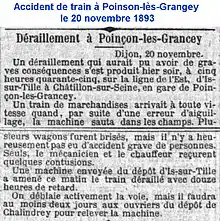

Poinson a partagé une gare ferroviaire avec la commune voisine de Beneuvre en Côte-d'Or. Ce fut même un petit nœud ferroviaire car une ligne partait de cette gare vers Langres alors que la ligne principale reliait Troyes à Gray par Châtillon-sur-Seine et Is-sur-Tille.

- De 1882 au , la commune a été traversée par la ligne de chemin de fer de Troyes à Gray, qui, venant de la gare de Villars-Santenoge, passait au sud du village, s'arrêtait à la gare de Poinson-Beneuvre, qui se situait en pleine campagne à environ 1 km à l'est du village, et ensuite se dirigeait vers la gare de Pavillon-les-Grangey, aujourd'hui Grancey-le-Château-Neuvelle.

L'horaire ci-dessus montre qu'en 1914, 4 trains s'arrêtaient chaque jour à la gare dans le sens Troyes-Gray et 4 autres dans l'autre sens.

À une époque où le chemin de fer était le moyen de déplacement le plus pratique, cette ligne connaissait un important trafic de passagers et de marchandises.

À partir de 1950, avec l'amélioration des routes et le développement du transport automobile, le trafic ferroviaire a périclité et la ligne a été fermée le au trafic voyageurs. La ligne, encore en place, est utilisée épisodiquement pour un service de maintenance.

- À partir de 1883, la gare de Poinson-Beneuvre a été le point de départ de la ligne de Poinson - Beneuvre à Langres. La ligne partait vers l'est vers la gare de La Margelle. Cette ligne a été fermée au trafic voyageurs en 1955 et au trafic marchandises en 1963. Les rails ont été retirés. Quelques tronçons subsistent encore de nos jours, utilisés comme sentiers de randonnée ou chemins d'exploitation agricole.

Politique et administration

| Nom | Dates de mandat |

|---|---|

| Didier Ronot | 1813 - 1816 |

| François Sullerot | 1816 - 1822 |

| Jean-Baptiste Coquot | 1822 - 1827 |

| Nicolas Morisot | 1827 - 1831 |

| Jacques Chevolot | 1832 - 1833 |

| Baptiste Pajot | 1833 - 1842 |

| Nicolas Morisot | 1842 - 1846 |

| Pierre Hairon | 1846 - 1848 |

| Didier Chevolot | 1848 - 1849 |

| Didier Jaquet | 1849 - 1851 |

| Didier Coquot | 1851 - 1857 |

| Didier Chevolot | 1857 - 1859 |

| Didier Ronot | 1859 - 1870 |

| Jean Masson | 1870 - 1871 |

| Jean-Baptiste Ronot | 1871 - 1879 |

| Jean- Baptiste Bilbaut | 1880 - 1896 |

| Antoine Geoffroy | 1896 - 1919 |

| Jules Gallimard | 1920 - 1921 |

| Félix Hairon | 1922 - 1947 |

| Georges Ronot | 1948 - 1971 |

| Jean Changarnier | 1971 - 1973 |

| Robert Lalanne | 1973 - 2008 |

| Jean-Marie Klinkeberg | 2008 - 2018 |

| Alain Gallimard | 2018 - |

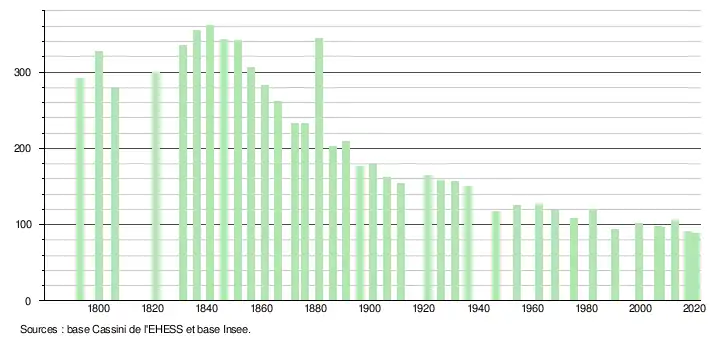

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[12]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[13].

En 2020, la commune comptait 89 habitants[Note 2], en diminution de 12,75 % par rapport à 2014 (Côte-d'Or : +0,7 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Les hauteurs sont propices à la sylviculture, essentiellement de feuillus, les combes accueillent en moindre mesure des prairies à pâturages et à fourrage, entre les deux les terrains sont voués à l'agriculture, à parts égales des surfaces avec la forêt.

Culture locale et patrimoine

Lieux, monuments et pôles d'intérêt

En 2016, la commune ne compte pas de monument inscrit à l'inventaire des monuments historiques, 21 monuments ou édifices sont répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel[16], 2 éléments classés à l'inventaire des objets historiques[17] et 39 objets répertoriés à l'I.G.P.C[18].

- Plusieurs maisons anciennes visibles dans le village, notamment des maisons d'artisans.

- Nombreuses croix sur la commune (croix Verte, croix Coquot…).

- Fontaine et lavoirs dans le village.

- Mairie école du XIXe siècle sur les plans de l'architecte Henry Monniot qui a signé de nombreux monuments en Côte-d'Or et en Haute-Marne IGPC 1989[19].

- L'église de la Nativité remplace en 1765 un sanctuaire vétuste dédié à saint Aubin et situé plus en amont près d'une source réputée miraculeuse. L'église actuelle renferme une cloche

Classé MH (1992) ainsi que des statues anciennes dont un saint Roch du XVIe siècle

Classé MH (1992) ainsi que des statues anciennes dont un saint Roch du XVIe siècle  Classé MH (1953)[20] et un saint Aubin du XVIIe siècle répertorié IGPC 1993[21].

Classé MH (1953)[20] et un saint Aubin du XVIIe siècle répertorié IGPC 1993[21].

Église côté est.

Église côté est. Abside.

Abside. Côté ouest.

Côté ouest.

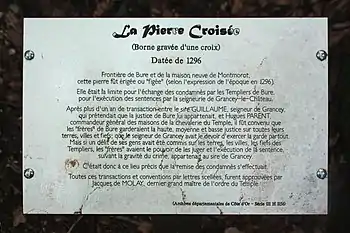

- Borne templière du XIIIe siècle dite borne de justice dans le bois de Monarbœuf (proche de la D959 où elle est indiquée), elle marquait la limite du territoire de Bure tenue par les Templiers sur lequel le seigneur de Grancey tenait à garder ses droits de basse et haute justice. C'est à cette borne que les condamnés étaient remis au seigneur pour subir leur condamnation.

Borne templière,

Borne templière, gravée d'une croix.

gravée d'une croix. Panneau d'information.

Panneau d'information.

- Sur le mont Aigu, monument portant une Vierge à l'Enfant du XIXe siècle IGPC 1989[22].

- Tracés de voies protohistoriques, restaurées par les Romains. Les photographies aériennes révèlent les traces d'une grande enceinte peut être à usage cultuel sur le Mont Aigu, une nécropole et de petits enclos au col. Dans l'agglomération : un fanum et un temple à cella de forme rectangulaire et pronaos. Au nord-ouest des bâtiments décrits ci-dessus se trouve un ensemble complexe de bâtiments donnant à penser qu'il peut s'agir d'un hospital, avec plusieurs bâtiments rectangulaires[23].

- Arbre curieux composé d'un orme champêtre et un frêne commun mêlés (sur la route de Poinson en haut de la côte, en vue du monument de la Vierge ; point coté 469 sur la carte topographique de l'I.G.N.). Il porte l'inscription « Concurrents pour l'espace et pour l'eau, copains dans les tempêtes et dans le froid, Un siècle de vie commune, et de mutuelles concessions. »

Vierge du Mont-Aigu.

Vierge du Mont-Aigu. Orme et frêne mêlés.

Orme et frêne mêlés.

Zones naturelles protégées

- La combe Lochère.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

De sinople au croissant d'or mantelé d'azur chargé en chef de deux étoiles à cins rais d'or ; une cotice en chevron brochant sur la partition. |

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau (F0406000) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau (F04-0400) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau (U1200560) ».

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l'aire d'attraction d'une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- René Paris 1987, p. 147.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Liste des lieux et monuments de la commune de Beneuvre à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Liste du patrimoine mobilier de la commune de Beneuvre », base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Liste des objets de la commune de Beneuvre à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00050336, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PM21000295, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM21004205, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00050418, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Archéologia, no 482 de . p. 38.

Voir aussi

Bibliographie

- Jacky Bénard, Les agglomérations antiques de la Côte-d'Or, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, , 303 p. (ISBN 978-2-251-60522-7, présentation en ligne) voir p. 125

- Coynard & Lory: " Historiographie de Beneuvre ", 1873

- René Paris, A la rencontre du Châtillonnais : Montigny-sur-Aube, Recey-sur-Ource, Châtillon-sur-Seine, La Bourgogne,

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Beneuvre sur le site de l'Institut géographique national