Basilique Saint-Martin d'Ainay

La basilique Saint-Martin d'Ainay est une ancienne église abbatiale de style roman (XIIe siècle) située dans le quartier d'Ainay, sur la presqu'île de Lyon. Elle est élevée au rang de basilique en 1905.

| Basilique Saint-Martin d'Ainay | ||||

Saint-Martin d'Ainay. | ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |||

| Dédicataire | Saint Martin | |||

| Type | Basilique | |||

| Rattachement | Archidiocèse de Lyon | |||

| Protection | ||||

| Site web | Paroisse Sainte Marie en Presqu'île | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | |||

| Ville | Lyon | |||

| Coordonnées | 45° 45′ 13″ nord, 4° 49′ 38″ est | |||

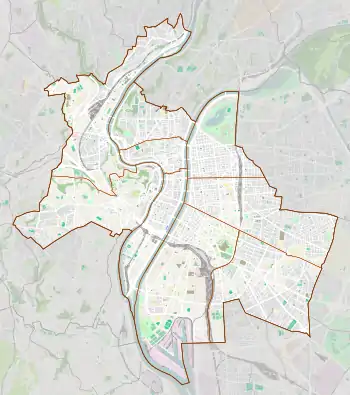

| Géolocalisation sur la carte : Lyon

Géolocalisation sur la carte : métropole de Lyon

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

La basilique fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[1].

L'abside centrale et l'absidiole sont le travail de Hippolyte Flandrin (1855)[2].

Histoire

Les moines de l'abbaye d'Ainay prétendaient sur la base d'un écrit de Grégoire de Tours que la basilique avait été fondée au Ve, à l'emplacement de la découverte des restes des martyrs de Lyon, et présentaient à la vénération un sac de cendres et une pierre sur laquelle Pothin aurait posé sa tête. Cette origine est considérée avec scepticisme par les travaux historiques récents, compte tenu de l'imprécision du texte de Grégoire, de la difficulté pour situer précisément le lieu qu'il nomme Ad Athanacum et de l'alternative d'une autre tradition qui situe l'invention des restes des martyrs à Saint-Nizier[3].

Une autre légende dit que l'abbaye a été fondée par un ermite nommé Badulphe et dédiée alors à saint Martin de Tours[4].

L'abbaye a eu un rôle central dans la célébration de la fête des Merveilles dont l'origine est attribuée à saint Badulphe[5]. Elle célébrait saint Pothin et les martyrs le , un anniversaire qui comptait parmi les plus grandes solennités du monastère[6].

Un prieuré bénédictin est fondé sur la presqu'île lyonnaise en 859, à l'époque de l'archevêque Aurélien.

L'établissement est élevé au rang d'abbaye, des grands travaux débutent : construite à la fin du XIe siècle suivant la volonté du père abbé Gaucerand, l'église abbatiale est dédiée le , et sous le vocable de saint Martin par le pape Pascal II (1099-1118)[7]. Cette église est l'une des rares églises romanes conservées à Lyon. Ce même jour, un autel est consacré à la Conception de Notre Dame.

Au XIIIe siècle, sous le règne de saint Louis, lors du premier concile de Lyon, réuni par le pape Innocent IV pour excommunier l’empereur Frédéric II, le pape reconnaît à l’abbaye la prééminence sur 71 églises, abbayes et prieurés de la Bourgogne à la Provence. Par exemple, le prieuré de Saint-Jean de Genève, qui lui était affilié, prélevait la dîme, possédait des terres et avait autorité sur des paroisses entre le Pays de Gex, le Genevois et le Faucigny[8]. L'abbaye d'Ainay est alors l'une des plus puissantes du royaume de France.

Jean II de la Palud, abbé entre 1313 et 1324, fait construire un palais dans le monastère.

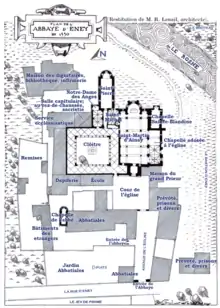

À la Renaissance, le monastère possède un port, son abbé habite un palais et les moines disposent d’importants bâtiments avec cloître, jardin et vigne. La vie monastique se relâche : en effet, l'abbé est désormais nommé par le roi, selon le régime de la commende ; sa puissance temporelle ne diminue pas mais la vie spirituelle s'en ressent.

Le roi nomme en 1504 des abbés commendataires, ce qui marque de début du déclin de l'abbaye. À partir de cette période, des terrains sont vendus, occupés par de nouveaux quartiers[4].

En 1562, pendant les guerres de religion, les troupes du baron des Adrets détruisent une partie des bâtiments : le cloître est rasé, l'église dévastée, les archives brûlées. En 1600, Henri IV séjourne à l'abbaye, à l’occasion de son mariage avec Marie de Médicis, qui se tient en la cathédrale de Lyon.

Camille de Neufville de Villeroy est nommé Abbé commendataire à l'âge de cinq ans. Sacré archevêque de Lyon en 1653, il obtient la sécularisation de l'abbaye en 1685.

Église paroissiale et basilique

À la fin du XVIIe siècle, le monastère a disparu. L'église et les bâtiments restants ont été confiés à un chapitre séculier en 1685. Entre 1723 et 1769, le chapitre décide de faire lotir le pourtour du tènement pour valoriser les terrains[9].

L'église devient paroissiale et, le , perd le titre d'abbatiale.

Louis XIII y séjournera avec son ministre Richelieu, puis Louis XIV y logera quatre fois.

À la Révolution, le monastère est confisqué, le palais des abbés est rasé. L'église devient un grenier à blé, ce qui évite sa destruction.

L'église est rouverte aux fidèles en 1802. Classée monument historique en 1844, elle est restaurée au cours du XIXe siècle selon un style néo-roman. Les architectes Pollet et Benoît la restaurent dans un esprit « pur roman », détruisant les dernières traces du cloître, et l'agrandissant par l'adjonction de chapelles collatérales.

Des mosaïques médiévales découvertes dans la chapelle Sainte Blandine au cours des travaux de 1844-1845 ne suscitent aucun intérêt et sont détruites. Une autre mosaïque est mise au jour en 1851 près de l'autel principal. Elle représente un ecclésiastique présentant une maquette de l'église. C'est la seule mosaïque médiévale découverte à Lyon au XIXe siècle qui est partiellement restaurée, une première fois entre 1852 et 1855, puis une seconde fois en 1934[10].

Elle est élevée au rang de basilique mineure par le pape saint Pie X le .

Architecture

Tous les styles architecturaux se retrouvent dans la basilique d'Ainay : pré-roman dans la chapelle Sainte-Blandine, roman pour toute sa structure principale, la chapelle Saint-Michel est gothique, l'ensemble a été restauré et agrandi au XIXe siècle par des adjonctions néo-romanes.

La basilique garde, malgré son histoire mouvementée, une réelle unité de style.

La nef mesure 17 mètres de large tandis que l'édifice est long de 37 m. Les quatre colonnes monolithes qui soutiennent la coupole devant le chœur sont en granite gris de Corse [11], et aurait été récupérées sur les ruines d'un monument romain, et coupées en deux : le pilier nord-est se raccorde au-dessus du pilier sud-ouest, et le pilier sud-est peut se placer sur le pilier nord-ouest[12]. Selon la tradition lyonnaise, elles proviendraient des colonnes de l'autel de Rome et d'Auguste qui faisait partie du Sanctuaire fédéral des Trois Gaules[13].

Clocher-porche

La tour située en façade est un clocher-porche qui culmine à 31 mètres. Sa base est construite avec des pierres venant de monuments antiques et date du XIe siècle. La porte et la voûte d'ogive datent de la fin du XIIe siècle. Le tympan a été réalisé par Joseph-Hugues Fabisch en 1860.

Chevets

On voit à l'arrière deux chevets différents : celui de la chapelle Sainte-Blandine, de forme carrée et datant du haut Moyen Âge, et celui de Saint-Martin de forme circulaire construit au XIIe.

Chapelles

La chapelle Saint-Michel, de style gothique flamboyant, a été reconstruite un peu avant 1485 sur l'emplacement de la chapelle romane de la Conception Notre-Dame. Elle prend le vocable de Saint-Michel en 1690. Jacobé Razuret réalise les peintures en 1899 et Lucien Bégule les trois vitraux à la fin du XIXe siècle. Les panneaux sculptés sur fond de mosaïque ont été faits par Joseph-Hugues Fabisch et viennent de la chaire de l'église Saint-Martin.

_(HDR).jpg.webp) vue de la chœur et autel (2015)

vue de la chœur et autel (2015) absidiole de saint Badulphe (Hipployte Flandrin)

absidiole de saint Badulphe (Hipployte Flandrin) vue d'une enseigne du quartier Ainay avec le clocher en arrière plan

vue d'une enseigne du quartier Ainay avec le clocher en arrière plan vue des chevets Saint-Blandine et Saint-Martin

vue des chevets Saint-Blandine et Saint-Martin croquis de Eugène Viollet-le-Duc

croquis de Eugène Viollet-le-Duc crypte de la chapelle Sainte Blandine

crypte de la chapelle Sainte Blandine

Vitraux

Les vitraux de la chapelle Saint-Michel (1893) et de la crypte de la sacristie (1894) sont du peintre verrier Lucien Bégule.

Vitrail de la chapelle Sainte Blandine.

Vitrail de la chapelle Sainte Blandine. Archanges Gabriel, Michel et Raphaël de la chapelle Saint-Michel.

Archanges Gabriel, Michel et Raphaël de la chapelle Saint-Michel.

Grand Orgue

L'orgue des facteurs Beaucourt & Voegeli, exécuté entre 1847 et 1850, est vendu d'occasion à la Grande synagogue de Lyon peu après sa construction, en 1864[14] - [15].

En 1866 un orgue de chœur de 2 claviers et 12 jeux avec bourdon de 16 pieds[alpha 1], ainsi qu'un buffet d'orgue en sapin du Nord et sculptures en tilleul, est commandé à la manufacture Cavaillé-Coll pour un montant total de 17.500 Francs[16] - [alpha 2]. Il est installé en 1867, à l'entrée de La Chapelle Saint-Michel.

En 1890 un grand orgue de 3 claviers et 36 jeux du facteur Joseph Merklin[17] est installé dans la nef, au nord de la coupole. C'est l'orgue actuel. Des relevages ont été effectués par Michel - Merklin & Kuhn en 1921 - inauguration par Émile Poillot[18] - et 1938[19].

Le buffet d'orgue de la galerie, qui est celui de l'ancien orgue Cavaillé-Coll, date de 1867, et celui de la nef, qui est celui de l'orgue Merklin actuel, date de 1890.

La composition du grand orgue est la suivante[20] :

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Autres caractéristiques :

- 36 jeux.

- 3 claviers manuels de 56 notes et pédalier de 30 notes.

- Tirasses : I – II – III.

- Accouplements : II/I – III/I – III/II (16’, 8’).

- Appels Anches : Grand-Orgue, Récit, Pédale.

- Appel Mixture : Grand-Orgue.

- Trémolo : II et III.

- Expression : Positif et Récit.

- Transmission : électronique.

Abbaye

Le territoire de l'abbaye comprenait de nombreuses possessions. Le terrain de la presqu'île allait du confluent jusqu'au pont du Rhône, composé de jardins, d'un cloître et d'un logis abbatial. Les abbés commendataires commencent à vendre ces terrains au XVIe siècle, ce qui continuera jusqu'au XVIIIe siècle. Au moment de la Révolution française, la rue de l'Abbaye d'Ainay est créée à l'emplacement du cloître et du logis. Il reste des éléments du logis abbatial dans le mur de l’hôtel sur le parvis de l'église. La place de d'Ainay qui se trouve devant l'église était à l'origine entourée par le cloître. Au milieu de la rue nommée « Voûte d'Ainay » qui est dans le prolongement de la place d'Ainay, une voûte construite au XVIIIe siècle enjambe la chaussée ; elle est surmontée d'une maison construite par Paul Perrache : à cet emplacement se trouvait une porte d'accès à l'abbaye[4].

Notes et références

Notes

- Liste der Werke Aristide Cavaillé-Colls (de) opus 293/277 Huybens 358.

- Partie instrumentale 12.000 F. Buffet d'orgue 3.000 F. Transport et pose 2.500 F.

Références

- Notice no PA00117800, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « En savoir plus sur le travail d'Hipployte Flandin », Musée des beaux arts de Lyon (consulté le )

- L'abbaye d'Ainay, des origines au XIIe siècle : actes du colloque tenu à l'Université catholique, 26-27 janvier 2007, p. 6

- Pelletier 1992, p. 15.

- Dumas 1886, p. 167.

- Dumas 1886, p. 241.

- L'abbaye d'Ainay, des origines au XIIe siècle : actes du colloque tenu à l'Université catholique, 26-27 janvier 2007, p. 5

- Marc-Rodolphe Sauter, Charles André Bonnet, Erica Pauli (collab.), et al., « Le prieuré de Saint-Jean-de-Genève : rapport sur la première campagne de fouilles effectuées à Sous-Terre (février-juillet 1967) », Genava, , p. 43-83 (lire en ligne)

- Maria-Anne Privat-Savigny (dir.), Lyon au XVIIIe siècle : Un siècle surprenant !, Lyon, Musée Gadagne et Somogy Éditions d'art, , 319 p. (ISBN 978-2-7572-0580-8, BNF 43509536), p. 34

- Javier Barral I Altet, « Un aspect du renouveau de la mosaïque en France au XIXe siècle : la découverte et la restauration des mosaïques médiévales, communication du 31 mai 1985 », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 129e année, N. 4, 1985. pp. 780-862, p. 794 et 796, photos p. 785 et 786

- Anne-Catherine Le Mer et Claire Chomer, Carte archéologique de la Gaule, Lyon 69/2, Paris, 2007, p. 406

- Laurence Tranoy et Grégoire Ayala, « Les pentes de la Croix-Rousse à Lyon dans l'Antiquité. État des connaissances », Gallia, t. 51, 1994, p. 171-189 , passage : 183

- « Orgue de tribune », notice no PM69001236, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Partie instrumentale de l'orgue », notice no PM69000892, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Manufacture de grandes orgues Cavaillé-Coll, Marchés, t. 2, Paris, 28 février 1863 - 15 juin 1878, 356 p. (lire en ligne), p. 76-77.

- Abbé Jean-Baptiste Martin, Histoire des églises et chapelles de Lyon, vol. 2, H. Lardanchet, (lire en ligne), p. 98.

- « Anciens Élèves : Nouvelles diverses », Bulletin bimensuel de l'École Saint-François de Sales de Dijon, Dijon, vol. 33e année, no 5, , p. 78 (OCLC 472107168, lire en ligne).

- « Lyon (2°) Basilique St Martin d’Ainay », sur Moisson d'Orgues (consulté le ).

- « Basilique St-Martin d'Ainay 2e », sur Orgues et Patrimoine en Rhône-Alpes (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Jean Pelletier, Lyon pas à pas : Son histoire à travers ses rues, Lyon, Horvath, , 460 p. (ISBN 2-7171-0808-4).

- Jean-François Reynaud et François Richard (dir.), L'abbaye d'Ainay : des origines au XIIe siècle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, , 296 p. (ISBN 978-2-7297-0806-1, BNF 42414418)

- Jean-François Reynaud et Pierre Aubert (Photographies), L'âme romane de Lyon : Basilique Saint-Martin d'Ainay, Lyon, groupe esprit public, , 95 p. (ISBN 2-9510078-2-5, BNF 36992799)

- Éric Thiou, "Les nobles chanoines du chapitre d’Ainay de Lyon (1685-1789)", Editions Mémoire et Documents, Versailles, 2005, 220 p.

- Jean Guillemain, "Un monument de la réforme grégorienne : la mosaïque du sanctuaire d’Ainay", Bulletin de la Société historique, archéologique et littéraire de Lyon, t. 32 (2002), 2004, p. 89-159.

- L'abbaye d'Ainay : légendes & histoire, Musée historique de Lyon, 1997, 119 p., catalogue d'exposition, - , (ISBN 2-901307-11-6).

- La Basilique Saint Martin d'Ainay, Lyon, (n.d.), 34 p., Les Amis de Saint Martin d'Ainay, (ISBN 2-9510078-5-X) (BNF 41004981).

- Abbé Florent Dumas, Les traditions d'Ainay, Paris, Delhomme et Briguet, , 429 p. (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :

- Paroisse Sainte Marie en Presqu'île - Messe.Info

- vidéo cultureGnum sur la basilique Saint-Martin d'Ainay

- Vitraux de Lucien Bégule

- Cartulaire de l'Abbaye de Savigny. Suivi du Petit cartulaire de l'Abbaye d'Ainay. Vol. 1, Cartulaire de Savigny, Aug. Bernard, 1853

- L'Abbaye d'Ainay représentée sur le Plan Sceno de Lyon vers 1550

- La Basilique d'Ainay - Le Grand Espace Historique de Lyon

- André Chagny. Une grande abbaye lyonnaise. La basilique Saint-Martin d'Ainay et ses annexes. Étude historique et archéologique - Persée