Baroccio

Federico Fiori dit Fiori da Urbino ou Baroccio (le Baroche en français), né vers 1535 à Urbino dans la Région des Marches italiennes, où il est mort le , est un peintre maniériste et graveur italien du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, l'un des précurseurs du baroque.

Biographie

Federico Fiori naît comme le peintre Raphaël, à Urbino, dans une famille d'origine lombarde qui avait déjà produit plusieurs artistes distingués. Il se forme d'abord en étudiant les tableaux du génie de sa Ville ainsi que du Titien, puis prend plus tard, Daniele da Volterra, les Vénitiens et Corrège pour modèles (Madone du peuple, 1576-1578).

Durant sa formation, les principes artistiques dominants étaient ceux de la « manière ». L'Église de son côté, était parcourue par un vent de renouveau, qui non seulement allait favoriser la Contre-Réforme, mais aussi la naissance de nouveaux ordres religieux et la redécouverte d'anciennes formes de spiritualité. Il fut le premier à tirer profit des enseignements de l'esthétique maniériste et à proposer une peinture fortement influencée par les nouvelles orientations spirituelles de l'Église.

Sa peinture vise à susciter la dévotion, à capter l'émotion du spectateur, ce qui était résolument nouveau. Comme son objectif premier est de convaincre des vérités de la foi, ses personnages ne sont jamais campés dans des attitudes exagérées. Ils ne manquent jamais de "naturel". La théâtralité est soulignée par les couleurs et les effets de clair-obscur. La dévotion de ses tableaux était immédiatement perceptible. Pour transmettre au mieux son message, il mettait en scène des situations très simples et essentiellement narratives, insérait dans la description de modestes objets de la vie quotidienne ou des animaux domestiques. Le choix de la simplicité narrative, d'un langage basé sur des codes plus sentimentaux qu'intellectuels, rapprochait sa spiritualité de celle des ordres mendiants.

Appelé à Rome par Pie IV, il exécute pour ce pape plusieurs grands ouvrages de peinture au Casino du Belvédère (Histoire de Moïse, 1563). Pendant son séjour à Rome, quelques peintres jaloux de ses succès tentent de l'empoisonner, alors qu'il n'a que 32 ans. Les soins qu'il reçoit aussitôt l'arrachent à la mort, mais sa santé en sera profondément altérée pour le reste de ses jours. Il vécut cependant encore longtemps et put produire d'autres chefs-d'œuvre. Il meurt à Urbino en 1612, à 84 ans.

Dans la région des Marches, sa lecture personnelle du maniérisme eut un succès immédiat. Dans les autres régions, en revanche, son art connut une diffusion plus lente. Il ne réussit jamais à emporter l'adhésion de grandes villes, car à la lumière des nouvelles exigences de l'Église, le maniérisme, incarné par la peinture de Vasari et de ses disciples, était déjà condamné sans appel : ses complaisances à l'égard d'un esthétisme trop « païen » et son trop grand intellectualisme, ne pouvait convenir à la Contre-Réforme. Ce sont des artistes plus jeunes d'une ou deux générations qui ont compris l'importance de la peinture du Baroche. Certains, comme Carrache et les peintres bolonais (Guido Reni notamment) en firent un pilier sur lequel ils élaborèrent leurs propres innovations[2].

Œuvres

Chronologie

- Saint Jérôme (1535), galerie Borghese, Rome

- Adoration des mages (1561-1563), craie noire et crayon sur papier bleu, Rijksmuseum Amsterdam

- Portrait d'une jeune fille, (1570-1575), musée des Offices, Florence[3]

- Francesco II della Rovere (1572), huile sur toile, 113 × 93 cm, musée des Offices, Florence[3]

- Repos pendant la fuite en Égypte (1573), huile sur toile, musées du Vatican, Rome

- La Sainte Famille au chat (1574-1577), Les Adieux du Christ à sa mère (1612) au musée Condé, Chantilly

- La Madone au chat (c. 1575), huile sur toile, 112,7 × 92,7 cm, National Gallery, Londres.

- La Sainte Vierge du peuple (1575-1579), huile sur toile, 359 × 252 cm, musée des Offices, Florence. Commandée par la confrérie de Santa Maria della Misericordia d'Arezzo pour sa chapelle de Santa Maria della Pieve[3]

- Annonciation (1582-1584), huile sur toile, pinacothèque du Vatican

- L'Annonciation (après 1584), huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Nancy[4]

- Noli me tangere (1590), huile sur toile, 122 × 91 cm, musée des Offices, Florence[3]

- La Circoncision, (1590), toile, 356 × 251 cm, musée du Louvre, Paris. Commandé en 1583 pour le maître-autel de l'église de la confrérie du Nom de Jésus à Pesaro[5].

- Nativité (1597), huile sur toile, musée du Prado, Madrid

- Énée fuyant Troie (1598), 184 × 258 cm galerie Borghèse, Rome

- Portrait d'une jeune femme, (v. 1600), huile sur toile, 119,5 × 83 cm, musée national du Danemark

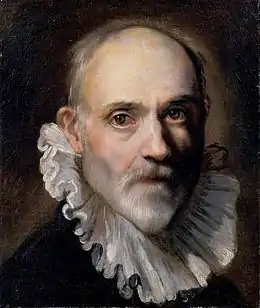

- Autoportrait, (v. 1600), huile sur toile, 42 × 33 cm, musée des Offices, Florence[3]

Dates non documentées

- Portrait de gentilhomme, musée des Beaux-Arts de Lyon ;

- La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Dominique, sanguine, plume encre brune et lavis gouache, musée Baron-Martin, Gray (Haute-Saône) ;

- Le Martyre de saint Vital, pinacothèque de Brera, Milan ;

- Sainte Catherine ;

- Sainte Anne ;

- Déposition de la Croix ;

- Le Pardon ;

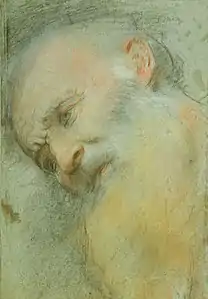

- Tête de saint Joseph, pierre noire, sanguine et craie, 42 × 33 cm, musée du Louvre, Paris[6] ;

- Annonciation, musée SMK, Copenhague ;

- Sainte Famille, 38 × 29 cm, musée des Beaux-Arts de Chartres (collection Courtois)[7]

Le naturalisme mystique

Né avant le concile de Trente, Federico est le peintre de la douceur. Sans céder aux facilités maniéristes de ses contemporains, il suit la voie tracée par Le Corrège, celle de la souplesse du pinceau, du velours de la touche, de la poésie des accords chromatiques. Son corpus, essentiellement composé de sujets sacrés, d'une foi profonde, d'un « naturalisme mystique » plein de délicatesse[8].

La Nativité est commandée en 1597 par le duc d'Urbino, François Marie II della Rovere. L'œuvre, est offerte quelques années plus tard, en 1605, à Marguerite d'Autriche-Styrie, épouse du roi d'Espagne Philippe III, et entre dans les collections royales espagnoles.

Federico Barocci y déploie la saveur de sa manière, lyrique et raffinée. Dans une modeste étable aux murs décrépis, le sol de terre est jonché de paille, Marie, jeune femme, contemple le nouveau-né, emmailloté et enveloppé dans son manteau bleu. Ses mains ouverte, la douceur de son visage, son regard, son sourire : tout exprime l'émerveillement. L'habileté de la composition tient le spectateur légèrement à distance tout en l'invitant à contempler, lui aussi, celui qui est la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde (cf. Jn 1, 9). Comme le bœuf et l'âne, qui se sont approchés, nous sommes conviés à entrer dans l'adoration silencieuse et émerveillée du Verbe fait chair.

Joseph, accueille et accomplit pleinement en se mettant au service de ce qui est plus grand que lui. Federico Barocci, le montre à travers cette œuvre si particulière dans le corpus des Nativités. Joseph se tient à la porte, indique par un geste, la mangeoire pour contempler celui que les anges ont annoncé.

Galerie

- Œuvres diverses

La Circoncision, musée du Louvre, Paris

La Circoncision, musée du Louvre, Paris

_-_WGA01299.jpg.webp) La Madone de saint Simon, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

La Madone de saint Simon, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino L’Annonciation, Assise

L’Annonciation, Assise.jpg.webp) Déposition de La Croix, Cathédrale san Lorenzo de Pérouse

Déposition de La Croix, Cathédrale san Lorenzo de Pérouse

Dessins

- Dessins divers

Études pour les mains de la Vierge Marie pour l’Annonciation, fusain et pastel rehaussés de blanc sur papier bleu, musées d'État de Berlin

Études pour les mains de la Vierge Marie pour l’Annonciation, fusain et pastel rehaussés de blanc sur papier bleu, musées d'État de Berlin Tête d’un jeune homme, vers 1550, musée national de Varsovie

Tête d’un jeune homme, vers 1550, musée national de Varsovie Adoration des Mages, Rijksmuseum Amsterdam

Adoration des Mages, Rijksmuseum Amsterdam Tête de Anchise, Château de Windsor

Tête de Anchise, Château de Windsor

Exposition rétrospective

Notes et références

- Collection d'autoportraits du musée des Offices, (it) Wolfram Prinz (et aut.), « La collezione di autoritratti : Catalogo generale », dans Gallerie degli Uffizi, Gli Uffizi, Florence, Centro Di, (1re éd. 1979), 1211 p. (ISBN 88-7038-021-1), p. 799.

- Marta Privitera, « Federico Barocci », dans Mina Gregori, Le musée des Offices et le Palais Pitti, Paris, Editions Place des Victoires, , p. 321.

- Mina Gregori (trad. de l'italien), Le musée des Offices et le Palais Pitti : La Peinture à Florence, Paris, Editions Place des Victoires, , 685 p. (ISBN 2-84459-006-3), p.

- Atelier de Federico Barocci, L’Annonciation, après 1584.

- Vincent Pomarède, 1001 peintures au Louvre : De l’Antiquité au XIXe siècle, Paris/Milan, Musée du Louvre Éditions, , 331 p. (ISBN 2-35031-032-9), p. 299.

- « Le Tour de France des Expositions », Connaissance des Arts, no 640, , p. 46.

- P. Bellier de La Chavignerie, Notice des peintures, dessins, sculptures, antiquités et curiosités exposés dans le musée de Chartres. 4e édition, Chartres, impr. de Garnier, , 212 p. (BNF 30080668, lire en ligne), p. 133.

- Antoine Joseph Dezallier d'Argenville, le rappelle, dans la biographie qu'il lui consacre : Abrégé de la vie des plus fameux peintre (1745-1752), « un peintre, ainsi qu'un poète, se représente lui-même dans le caractère de ses ouvrages, qui le décèlent et le montrent tel qu'il est ».

- Notice, sur siena-agriturismo.it.

Annexes

Bibliographie

- (it) Giannotti Alessandra (trad. Federico Barocci 1535-1612. Le charme de la couleur. Une leçon depuis deux siècles), Federico Barocci 1535-1612. L'incanto del colore. Una lezione per due secoli, Silvana, , 432 p. (ISBN 978-8-8366-1423-3)

- (en) Judith Walker Mann et Babette Bohn (trad. Federico Barocci : Maître de la couleur et de la ligne de la Renaissance), Federico Barocci: Renaissance Master of Color and Line, Yale University Press, , 376 p. (ISBN 978-0-3001-7477-9)

- (it) John Spike (trad. La Vierge des neiges de Federico Barocci. Tradition, critique. Ediz. illustré), La madonna della neve di Federico Barocci. La tradizione, la critica. Ediz. illustrata, Quattroventi, , 40 p. (ISBN 978-8-8392-0934-4)

- Cet article comprend des extraits du Dictionnaire Bouillet. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées, s'il satisfait aux exigences linguistiques actuelles et s'il ne contient pas de propos qui vont à l'encontre des règles de neutralité de Wikipédia.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- J. Paul Getty Museum

- Musée des beaux-arts du Canada

- Museo Nacional de Artes Visuales

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en + de) Collection de peintures de l'État de Bavière

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (es + en) Musée du Prado

- (de + en) Musée Städel

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Gallery of Victoria

- (en) National Portrait Gallery

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Union List of Artist Names

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Federico Barocci dans Artcyclopedia

- (en) The Creative Process Behind Federico Barocci's Drawings, sur Google Arts and Culture.