Asclepias syriaca

L’asclépiade de Syrie (asclepias syriaca) ou herbe à la ouate, parfois appelée herbe aux perruches, est une plante herbacée vivace de la famille des apocynacées[1]. Elle était anciennement classée dans la famille des asclépiadacées[1].

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Ordre | Gentianales |

| Famille | Apocynacées |

| Genre | Asclepias |

- Asclepias intermedia Vail

- Asclepias kansana Vail

- Asclepias syriaca L. var. kansana (Vail) Palmer & Steyerm

Depuis 2017, cette plante est inscrite dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne[2]. Cela signifie qu'elle ne peut pas être importée, cultivée, commercialisée, plantée, ou libérée intentionnellement dans la nature, et ce nulle part dans l’Union européenne[3].

Dénomination

Noms communs : asclépiade commune, herbe à ouate, herbe aux perruches. Au Québec : Petits cochons.

Cette plante a été l'une des premières espèces de l'Amérique du Nord à faire l'objet d'une description. Elle apparaît dans la Canadensium plantarum historia de Jacques Philippe Cornut. Le nom d'espèce a été réutilisé par Linné en raison d'une confusion faite par Cornut avec une plante d'Asie mineure. Au Québec elle est souvent appelée Soie d'Amérique.

Description

Plante vivace atteignant un mètre de haut, l'asclépiade commune possède un rhizome robuste, une tige légèrement pubescente et des feuilles opposées épaisses, au pétiole court. Ses inflorescences mauves et claires sont odorantes et forment des ombelles comptant des dizaines de fleurs dont seulement quelques-unes produiront des fruits dodus et fuselés qui renferment les graines pourvues de soies blanches. Toutes les parties de la plante sécrètent un latex laiteux et collant, d'où son nom commun anglophone de « milkweed». L'asclépiade commune peut former des talles denses dans différents types de sol et est la variété d’asclépiades la plus répandue sur le territoire québécois[1].

Planche botanique

Planche botanique Aspect général

Aspect général Feuillage et fleurs en bouton

Feuillage et fleurs en bouton Inflorescence

Inflorescence Fleurs

Fleurs Disposition des fruits

Disposition des fruits Fruit

Fruit Intérieur d'un fruit immature

Intérieur d'un fruit immature Fruit déhiscent (follicule)

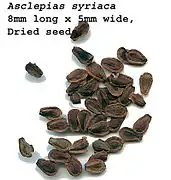

Fruit déhiscent (follicule)_D130902_closeup.jpg.webp) Graine à maturité

Graine à maturité Graines

Graines

Distribution

L'aire de répartition originelle d' Asclepias syriaca s'étend en Amérique du Nord (Canada, États-Unis)[4]. L'espèce est présente dans toute l'écorégion des Grandes Plaines depuis le sud du Canada jusqu'au Texas, l'Oklahoma et la Géorgie vers le sud et du Maine à la Caroline du Nord vers l'est[5]. Elle est parfois cultivée comme plante ornementale dans les jardins. Elle est subspontanée ou naturalisée dans les champs cultivée et les prairies sèches dans diverses régions d'Europe méridionale et centrale[5] et en Asie mineure.

Utilisation

Le latex de la plante est toxique mais il est possible de manger la plante en faisant dégorger les jeunes pousses dans l'eau fraiche. Les jeunes pousses se mangent comme des asperges, il s'en vendait des quantités impressionnantes à Montréal au début du XXe siècle[6]. Les boutons floraux peuvent être servis comme des brocolis. Les fruits appelés perruches se marinent dans du vinaigre ou peuvent être cuisinés comme légume vert lorsqu'ils sont encore jeunes et font moins de 7 cm de long. Pour préparer les fruits, il faut les brasser vigoureusement dans l'eau froide pour aisément casser les petits pics de surface, ce qui permet de faire sortir le latex.

Anciennement

Les Premières Nations ont fait l’usage de cette plante, considérée comme médicinale, comme nourriture et pour fabriquer de la corde[1].

Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande écrit :

« La plante appelée Apocynum majus Syriacum erectum[7], dans l'histoire des plantes du Canada de M. Cornut, et Asclepias Syriaca dans Linnæus (Spec. p. 214)[8] porte des gousses qui sont pleines d'une soie végétale, assez abondante et assez douce pour mériter d'être employée dans les arts[9] ; plusieurs personnes ont tenté d'en faire usage ; M. Rouvière à Paris en avait obtenu le privilège mais il faisait un grand mystère de ses procédés ; voici ceux qu'on emploie à Naples.

On nettoie ce duvet, ou cette soie, de manière qu'il n'y ait ni semences, ni feuilles, ni membranes ; on le met en macération pendant l'espace de 12 ou 15 jours, suivant la saison, dans de l'eau de pluie, où l'on aura fait fondre du savon, une once et demie pour chaque pinte d'eau. Dans les premiers jours cette matière jette une couleur jaune, capable de teindre les mains ; il faut alors changer l'eau et le savon, afin qu'elle macère ou mûrisse mieux. On ôte ensuite cette soie de dedans l'eau ; on la presse avec les mains, on la lave plusieurs fois dans de l'eau fraiche de pluie jusqu'à ce qu'on en ait enlevé tout le savon, et que l'eau en sorte claire. On la fait sécher à l'ombre, on la peigne et on la carde avec beaucoup de délicatesse et de ménagement, et on la file comme du coton avec de petits fuseaux.

Cette opération qui est de même espèce que celle de faire rouir le chanvre dans les marais, attendrit et emporte la gomme végétale, ou la partie visqueuse qui enveloppant les filets de l'apocin, leur donne de la raideur et les rend trop lisses pour qu'ils puissent s'accrocher, se tortiller et s'unir dans la filature.

Cependant l'apocin après cette macération n'est propre encore qu'à faire des bas, des gants, ou autres tissus qui ne demandent pas beaucoup de souplesse et de velouté ; mais pour faire des étoffes, elle exige une préparation ultérieure, dont je n'ai pas eu communication[10]. »

Calendriers

Le 8 fructidor du calendrier républicain ou révolutionnaire français est nommé jour de l'apocyn, généralement chaque 25 août du calendrier grégorien.

Défense et toxicité

Asclepias syriaca montre des adaptations en ce qui concerne la défense contre les herbivores et investit dans celle-ci en fabriquant des substances toxiques : les cardénolides et le latex[13] - [14]. On retrouve les cardénolides dans le latex et ils peuvent être présents à différentes concentrations. Le latex dans la plante n’a pas de fonctions primaires pour le métabolisme, mais a un rôle principalement axé sur la défense contre les herbivores[13].

La concentration de cardénolides est plus grande dans les feuilles que dans les racines[14]. En effet, Asclepias syriaca accorde 40 % de plus de cardénolides aux nouvelles pousses qu’aux racines[14].

C'est une plante toxique, consommée par la chenille du papillon monarque, qui devient elle-même toxique (chenille et adulte), ce qui lui permet d'échapper à de nombreux prédateurs.

Plante hôte et relation avec les herbivores

Asclepias syriaca est, comme d'autres Asclepias, la plante hôte des chenilles du papillon Monarque (Danaus plexippus)[15]. En effet, Asclepias syriaca possède une grande diversité d’herbivores qui dépendent d’elle. On compte parmi ceux-ci des pucerons, des chenilles de quelques espèces de papillons (par exemple, le Monarque), les larves de plusieurs insectes, des charançons, des punaises, des longicornes et autres coléoptères et bien plus[16] - [17] - [18] - [19]. L’asclépiade commune permet à plusieurs espèces de survivre. En attirant des herbivores, elle attire également les prédateurs de ces herbivores et ainsi toutes ces espèces finissent par dépendre de cette plante[17] - [18]. Elle permet également de réguler toutes sortes d’espèces selon les périodes de consommation[19].

Ainsi, Asclepias syriaca entretient des relations avec des espèces telles que les nématodes entomopathogéniques. Lorsque les racines d’Asclepias syriaca sont attaquées par des herbivores comme le Longicorne de l’asclépiade, la plante sécrète des composés organiques volatils (défense indirecte) qui attirent les nématodes qui protégeront la plante en consommant les insectes herbivores[17]. La défense directe pour les racines reste la production de cardénolides. Il a été démontré qu’une asclépiade qui est attaquée par les herbivores produira jusqu’à 5 fois plus de composés volatils qu’une plante qui n’a pas été attaquée[17].

Pour les longicornes, on croit qu’ils pourraient être la principale source de pression de sélection pour Asclepias syriaca étant donné le haut taux de dommage imposé aux rhizomes[20].

Les dommages causés par les chenilles de Monarque modulent les interactions d’Asclepias syriaca avec d’autres espèces interagissant avec celle-ci[18]. En effet, en mangeant les feuilles, les chenilles de Monarque augmentent la fréquentation par les pucerons et la présence des pucerons induira la présence de fourmis prédatrices (Formica podzolica) associées à Asclepias syriaca qui consomment le miellat des pucerons[18].

Également, certains herbivores seront désavantagés par d’autres herbivores et les dommages imposés à l’asclépiade par ceux-ci, plus tôt dans la saison. Ainsi, on assiste donc à une certaine régulation des espèces basée sur la consommation d’une même plante. Aussi, puisque la réponse de la plante induite par l’attaque est souvent différente selon le type d’herbivore, les communautés d’insectes seront influencées de manière différente tout dépendant quel aura été le premier consommateur[19]. Par exemple, lorsque les charançons attaquent le tronc d’Asclepias syriaca en début de saison, il a été montré que par la suite, les larves de Monarque et les larves de longicornes voient leur croissance réduite[19].

Effet de la défense sur les principaux herbivores

Asclepias syriaca est affectée par une multitude d’herbivores. Elle est affectée par des herbivores vertébrés comme les cerfs et les lapins, mais est également affectée par une dizaine d’insectes[20]. Les pires dommages sont souvent causés par les herbivores vertébrés. Les cardénolides sont généralement très toxiques pour les herbivores vertébrés[20]. Il est donc surprenant d’observer de l’herbivorie de la part de cerfs et de lapins, mais ceci peut s’expliquer par le fait que la concentration de cardénolides dans les plants d’asclépiade est généralement basse[20]. Cette concentration est généralement plus basse que la plupart des autres espèces d’asclépiades[20]. Pour ce qui est des insectes, 90 % des dommages de la part de ceux-ci sont causés par les larves de longicornes et par les chenilles de Monarque.

Asclepas syriaca a une relation très spéciale avec l’espèce Danaus plexippus (monarque). En effet, en consommant l’asclépiade qui contient des cardénolides, le papillon Monarque voit son exosquelette et ses ailes se composer de cette substance dangereuse. C’est ce qui le rend aussi toxique à la consommation par les prédateurs[16]. Les cardénolides sont utiles pour les Danaus plexippus spécialement pour la protection contre les prédateurs aviaires[20].

Par contre, il a été remarqué dernièrement que plus la concentration de cardénolides est grande, plus on observe une corrélation négative avec le nombre d’œufs déposés par la femelle Monarque (c’est-à-dire que plus la concentration de cardénolides augmente, plus le nombre d’œufs diminue)[20]. On observe une corrélation positive entre le taux de mortalité et la concentration de cardénolides[20].

Les différents herbivores d’Asclepias syriaca réagissent différemment selon la réaction de la plante et les dommages causés par une exploitation subséquente de la plante. En effet, les Monarques sont moins affectés par l’augmentation de latex dans la plante (réaction induite), que par les dommages causés à la plante par une exploitation subséquente de Chrysomèles. Au contraire, la croissance des Chrysomèles est affectée négativement par la réponse de la plante (augmentation de latex), mais n’est pas affectée par des dommages imposés à la plante[21]. Même si les spécialistes se nourrissant d’Asclepias syriaca supportent bien la présence de latex, en général, lorsqu’on coupe les laticifères (canaux excrétant le latex), la croissance des insectes comme la chenille du Monarque est beaucoup plus facile[13].

Relation avec les pollinisateurs

Asclepias syriaca est une plante généraliste, c’est-à-dire que, lors de la période de reproduction, son pollen est transporté par des pollinisateurs de plusieurs espèces différentes et dans son cas, ce sont principalement des insectes[16]. Pourtant, cette relation avec les insectes peut parfois être nuisible pour ceux-ci. En raison de la conformation des fleurs de l’asclépiade, les petits insectes y restent parfois coincés ou doivent parfois y laisser une patte avant de réussir à s’échapper[16].

Effets de l’environnement sur Asclepias syriaca

Les changements climatiques et la pollution atmosphérique peuvent avoir un impact sur Asclepias syriaca. En effet, une augmentation du taux de CO2 atmosphérique fait augmenter la croissance de la plante et fait également augmenter les défenses physiques comme la production de latex. Par contre, si le taux de dioxyde de carbone augmente, on assistera à une réduction de l’investissement dans les défenses chimiques (cardénolides) [9]. Par contre, il a été démontré que ces changements de taux de CO2 n’ont pas d’impact sur les défenses induites par l’attaque des chenilles de Monarque. La réponse de la plante reste la même et la production de substances toxiques reste la même[22].

Voir aussi

Notes et références

- Espace pour la vie Montréal, « Carnet horticole et botanique - Les asclépiades indigènes du Québec »

- « Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne »

- « RÈGLEMENT (UE) No 1143/2014 du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes »

- (en) « Taxon: Asclepias syriaca L. », sur Germplasm Resource Information Network (GRIN) (consulté le ).

- (en) « Asclepias syriaca (common milkweed) », sur Invasive Species Compendium, CABI (consulté le ).

- Forêt, identifier cueillir cuisiner; Gérald Le Gal et Ariane Parré Le Gal; Cardinal

- Cornut (p. 91 de son Historia) écrit plutôt « rectum ».

- Cette identification est aussi dans Philip Miller (auteur) et Laurent de Chazelles (traducteur), Dictionnaire des jardiniers, 1785, p. 279.

- On dirait aujourd'hui : faire l'objet d'un usage dans l'industrie.

- Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, Voyage d'un Français en Italie…, vol. 6, 1769, p. 295.

- « Une soie végétale fabriquée au Québec », sur qc.ca (consulté le ).

- « Le Québec deviendra-t-il l'eldorado de la soie d’Amérique? », sur canada.ca, Radio-Canada, (consulté le ).

- (en) Agrawal, A.A., Lajeunesse, M. J. et Fishbein, M., « Evolution of latex and its constituent defensive chemistry in milkweeds (Asclepias): a phylogenetic test of plant defense escalation », Entomologia Experimentalis et Applicata,The Netherlands Entomological Society, vol. 128,, , p. 126–138

- (en) Rasmann, S., Agrawal, A.A., Cook, S.C. et Erwin, A.C., « Cardenolides, Induced Responses, and Interactions between above- and Belowground Herbivores of Milkweed (Asclepias spp.), », Ecology, vol. 90, no 9, , p. 2393

- Papillons diurnes du Canada

- (en) Nuffer, B., « Milkweed (Asclepias syriaca) », New York State Conservationist, vol. 65, no 1, , p. 13

- (en) Rasmann, S., Erwin, A.C., Halitschke, R. et Agrawal, A.A.,, « Direct and indirect root defences of milkweed (Asclepias syriaca): trophic cascades, trade-offs and novel methods for studying subterranean herbivory », Journal of Ecology,, vol. 99, , p. 16-25

- (en) Abdala-Roberts, L., Agrawal, A.A. et Mooney, K.A., « Ant–aphid interactions on Asclepias syriaca are mediated by plant genotype and caterpillar damage », Oikos, vol. 121, , p. 1905–1913

- (en) Van Zandt, P.A. et Agrawal, A.A., « Community-Wide Impacts of Herbivore-Induced Plant Responses in Milkweed (Asclepias syriaca) », Ecology,, vol. 85, no 9, , p. 2616

- (en) C. G. Hochwender, Defense and tolerance in Asclepias syriaca L. (Asclepiadaceae), University of Missouri - Saint Louis, UMI Dissertations Publishing, , 14 à 17, 27 à 32

- (en) Van Zandt, P.A. et Agrawal, A.A.,, « Specificity of Induced Plant Responses to Specialist Herbivores of the Common Milkweed Asclepias syriaca », Oikos, vol. 104, , p. 401

- (en) R.L. Vannete et M.D. HUNTER, Genetic variation in expression of defense phenotype may mediate evolutionary adaptation of Asclepias syriaca to elevated CO2, Department of Ecology & Evolutionary Biology, University of Michigan, Global Change Biology, , 1277 et 1285 à 1288

Liens externes

- (en) Référence Flora of Missouri : Asclepias syriaca

- (en) Référence Catalogue of Life : Asclepias syriaca L. (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Asclepias syriaca L., 1753

- (fr) Référence INPN : Asclepias syriaca L., 1753 (TAXREF) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Asclepias syriaca L.

- (en) Référence NCBI : Asclepias syriaca (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : espèce Asclepias syriaca L.