Cardénolide

Les cardénolides sont un sous-type de cardanolides, qui sont eux-mêmes une classe de stéroïdes cardioactifs. On les retrouve dans les tissus de plusieurs espèces végétales, souvent sous forme de glycoside. Certains cardénolides sont toxiques et confèrent aux végétaux qui en contiennent une protection contre les herbivores.

Étymologie

Le terme «cardénolide» est dérivé de «card-», du grec ancien καρδία kardiā, et du suffixe «-enolide», qui indique la présence d'une lactone insaturée[1].

Structure

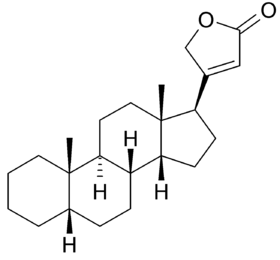

Les cardénolides sont des molécules dont la structure comporte 23 carbones avec trois composantes. La structure de base comprend un stéroïde, auquel sont liés un groupe caractéristique glucidique sur le carbone C3 et un groupement buténolide sur le carbone C17[2].

Écologie

.jpg.webp)

Plusieurs espèces de végétales et animales utilisent les cardénolides comme moyen de défense. On retrouve ces composés dans environ 60 genres répartis dans 12 familles de végétaux angiospermes[3]. De plus, certains insectes, notamment les chenilles de lépidoptères de la sous-famille des Danainae, se nourrissent de ces plantes et séquestrent les cardénolides dans leur organisme, ce qui les rend indigeste à plusieurs prédateurs.

Certains prédateurs, notamment des oiseaux, ont apparemment développé une tolérance aux cardénolides et peuvent donc se nourrir d'organisme qui en contiennent[4].

Exemples

Les cardénolides sont naturellement présent dans certaines plantes, la plupart du temps sous la forme d'hétérosides. Ces hétérosides toxiques, provoquant notamment un arrêt cardique, sont regroupés sous le nom d'« hétérosides cardiotoniques » ou digitaliques.

| Cardénolide | Hétéroside |

|---|---|

| Antiarigénine | α- et β-antiarine |

| Digitoxigénine | Digitoxine Purpureaglycoside A Lanatoside A |

| Digoxygénine | Digoxine Lanatoside C |

| Gitoxigénine | Gitoxine Purpureaglycoside B Lanatoside B |

| g-Strophanthidine (Ouabagénine) | g-Strophanthine (Ouabaïne) |

| k-Strophanthidine | k-Strophanthine-α (Cymarine) k-Strophanthine-β (Strophoside) k-Strophanthine-γ (k-Strophanthoside) Convallatoxine Convalloside |

Mode d'action

Les cardénolides sont des inhibiteurs de la pompe sodium-potassium, une protéine transmembranaire impliquée dans le transport actif des ions sodium et potassium[2]. En se liant à un site spécifique de la sous-unité , ils empêchent le maintien des gradients de ces ions, ce qui se répercute sur le maintien des potentiels d'action et du transport actif secondaire.

Références

- « The Nomenclature of Steroids », European Journal of Biochemistry, vol. 10, no 1, , p. 1–19 (ISSN 0014-2956 et 1432-1033, DOI 10.1111/j.1432-1033.1969.tb00650.x, lire en ligne)

- (en) Anurag A. Agrawal, Georg Petschenka, Robin A. Bingham et Marjorie G. Weber, « Toxic cardenolides: chemical ecology and coevolution of specialized plant-herbivore interactions », New Phytologist, vol. 194, no 1, , p. 28–45 (ISSN 0028-646X, DOI 10.1111/j.1469-8137.2011.04049.x, lire en ligne, consulté le )

- Bhagirath Singh et R.P. Rastogi, « Cardenolides—glycosides and genins », Phytochemistry, vol. 9, no 2, , p. 315–331 (ISSN 0031-9422, DOI 10.1016/s0031-9422(00)85141-9, lire en ligne, consulté le )

- (en) Linda S. Fink et Lincoln P. Brower, « Birds can overcome the cardenolide defence of monarch butterflies in Mexico », Nature, vol. 291, no 5810, , p. 67–70 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/291067a0, lire en ligne, consulté le )