Androphilie et gynophilie

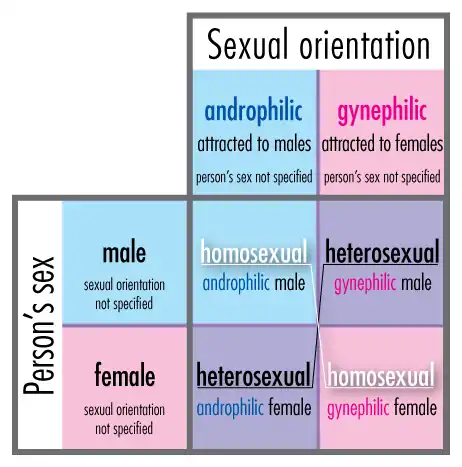

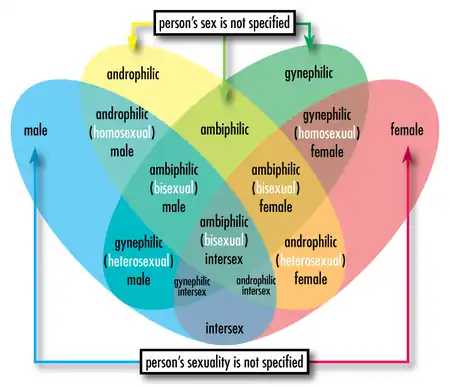

L'androphilie est l'attirance sexuelle pour les hommes ou la masculinité ; la gynophilie (ou gynéphilie) est l'attirance sexuelle pour les femmes ou la féminité[1]. L'ambiphilie, ou bisexualité, est l’attirance sexuelle pour les deux sexes[2].

Ces termes sont employés dans les sciences comportementales pour décrire l'orientation sexuelle comme une alternative aux conceptions binaire du genre, homosexuelle et hétérosexuelle.

Ces termes sont utilisés pour identifier objectivement le type d'attraction d'une personne sans évoquer la chirurgie de réattribution sexuelle éventuelle ou l'identité de genre de la personne. L'avantage est d'éviter le biais inhérent des conceptualisations occidentales de la sexualité humaine, ainsi que les confusions et les maladresses pour évoquer les personnes intersexes et transgenres, en particulier celles qui se considèrent genderqueer, ou d'un autre genre qui ne relève pas du genre binaire.

Usage historique

Androphilie

Lors d'une discussion à propos des anormalités sexuelles, le sexologue précurseur Magnus Hirschfeld a divisé les comportements homosexuels en quatre groupes : pédophilique, marquée par l'attirance envers les enfants prépubères, l'éphébophilie, marquée par l'attirance envers les jeunes pubères près de la vingtaine ; l'androphilie, marquée principalement par l'attirance envers les personnes entre vingt et cinquante ans ; et la gérontophilie, principalement attirance envers les hommes âgés voire séniles[3] - [4]. Selon Karen Franklin, Hirschfeld considère l'éphébophilie « commune et non-pathologique ; les éphébophiles et les androphiles représenteraient 45 % de la population homosexuelle. » [5]. Alors que ses travaux sont remis en cause[6].

Dans son livre Androphilia, A Manifesto: Rejecting the Gay Identity, Reclaiming Masculinity, Jack Malebranche utilise le terme pour souligner la masculinité à la fois comme objet et sujet du désir homosexuel masculin, ainsi que pour rejeter la non-conformité sexuelle qu'il perçoit dans certaines identités homosexuelles[7] - [8].

Le terme androsexualité est occasionnellement utilisé comme synonyme d'androphilie[9].

- Autres utilisations de la biologie et de la médecine

En biologie, androphilique est parfois utilisé comme un synonyme d'anthropophilique, pour décrire les parasites qui ont une préférence pour l'hôte humain par rapport aux animaux[10]. Androphilique est également parfois utilisé pour décrire certaines protéines et récepteurs aux androgènes[11].

Gynophilie

Le mot apparait en grec ancien. Dans l'Idylle 8, ligne 60, Théocrite utilise γυναικοφίλιας comme euphémisme pour décrire le désir de Zeus pour les femmes[12] - [13] - [14].

Sigmund Freud utilise le terme gynocophilique pour décrire l'étude de cas Dora[15]. Il a aussi utilisé le terme dans ses correspondances[16] - [17]. La variante orthographique gynophilie est également parfois utilisée[18].

Rarement, le terme gynosexualité a été également utilisé comme synonyme. La psychologue Nancy Chodorow a proposé que la période pré-œdipienne de focalisation psychologique et libidinale sur la mère, pour les garçons comme pour les filles, devrait être appelée gynosexualité ou matrisexualité en raison de l'attention exclusive portée sur la mère[19].

Intérêt sexuel des adultes

Suivant Hirschfeld, les termes androphilie et gynophilie sont souvent utilisés en taxinomie pour préciser les intérêts sexuels en fonction des tranches d'âge, que John Money a appelé chronophilie. L'attirance sexuelle pour les adultes est appelée téléiophilie[20] ou adultophilie[21]. Dans ce contexte, l’androphilie et la gynophilie sont des variantes genrées signifiant respectivement : « attirance pour les hommes adultes » et « attirance pour les femmes adultes ». Le psychologue Dennis Howitt écrit :

La définition est une question principalement théorique, et pas seulement de classement puisque la classification implique une théorie. Freund et al. (1984) utilise le mot latinesque pour classer l'attirance sexuelle selon le sexe et l'âge :

Gynophilie : intérêt sexuel pour les femmes adultes

Androphilie : intérêt sexuel pour les hommes adultes [22]

Échelles androphile et gynophile

L'échelle gynophile, composée de 9 items, a été créée pour mesurer l'intérêt érotique envers les femmes physiquement matures, et l'échelle androphile de 13 items a été créée pour mesurer l'intérêt érotique pour les hommes physiquement matures. Les échelles ont été développées par Kurt Freund et Betty Steiner en 1982[23]. Elles ont été modifiées plus tard par Ray Blanchard, en 1985, dans le Modified Androphilia-Gynephilia Index (MAGI)[24].

Identité et expression de genre

Magnus Hirschfeld a distingué les personnes gynéphiles, bisexuelles, androphiles, asexuelles, narcissiques ou de variante genrée automonosexuelle[25]. Depuis, quelques psychologues ont proposé d'utiliser transsexuel, homosexuel et transsexuel hétérosexuel ou transsexuel non-homosexuel. Le psychobiologiste James D. Weinrich a décrit ce clivage parmi les psychologues : « Les transsexuelles mf qui sont attirées pour les hommes (que certains appellent « homosexuels » et d'autres appellent « androphiles ») sont dans le coin inférieur gauche de la table XY, afin de les aligner avec l'homosexualité ordinaire (androphiles) des hommes en bas à droite. Enfin, il y a les transsexuelles mf qui sont attirées par les femmes (que certains appellent « hétérosexuels » et que d'autres appellent gynophiles ou lesbiennes). »[26]

L'utilisation de transsexuel homosexuel et de termes connexes ont été appliquées aux personnes transgenres depuis le milieu du 20e siècle. Harry Benjamin a dit en 1966 :

....il semble évident qu'à la question « Est-ce un transsexuel homosexuel ? » la réponse peut être « oui » et « non ». « Oui » si son anatomie est prise en compte, « non » si sa psyché est préférentiellement choisie pour répondre.

Quelle serait la situation après que la chirurgie corrective ait été effectuée et que l'anatomie génitale ressemble maintenant à celle d'une femme ? La « nouvelle femme » est-elle encore un homme homosexuel ? « Oui », si la pédanterie et la technicité prévalent. « Non », si la raison et le bon sens sont appliqués et si la patiente concernée est traitée en tant que personne, et non comme un tampon en caoutchouc[27].

De nombreuses sources, y compris certains partisans de cette typologie, critiquent ce choix de libellé jugé confus et dégradant. Le biologiste Bruce Bagemihl écrit : « ..Le point de référence pour les orientations « hétérosexuelle » ou « homosexuelle » dans cette nomenclature est le sexe biologique de l'individu avant d'être réaffecté (voir, par exemple, Blanchard et al., 1987, Coleman et Bockting, 1988, Blanchard, 1989). Ces étiquettes ne tiennent pas compte de l'identité de genre ayant préséance sur le sexe biologique. »[28] Bagemihl conteste la façon dont cette terminologie facilite la revendication des personnes transsexuelles qui sont des hommes vraiment homosexuels cherchant à échapper à la stigmatisation[28]. Leavitt et Berger ont établi en 1990 que « l'étiquette de transsexuel homosexuel est à la fois confuse et controversée chez les hommes qui cherchent un changement de sexe »[29] - [30].

Les critiques font valoir que le terme « transsexuel homosexuel » est « hétérosexiste »[28], « archaïque »[31], et avilissant parce qu'il qualifie des personnes selon le sexe assigné à la naissance au lieu de leur identité de genre[32]. Benjamin, Leavitt, et Berger ont tous utilisé le terme dans leurs travaux[27] - [29]. Le sexologue John Bancroft a récemment exprimé le regret d'avoir utilisé cette terminologie, qui était commune quand il l'a utilisée, pour désigner les femmes transsexuelles[33]. Il dit qu'il essaie maintenant de choisir ses mots avec plus de sensibilité[33]. Le sexologue Charles Allen Moser est également critique de la terminologie[34].

L'utilisation de androphilie et gynophilie a été proposé et popularisé par le psychologue Ron Langevin dans les années 1980[35]. Le psychologue Stephen T. Wegener écrit : « Langevin a fait plusieurs suggestions concernant le langage utilisé pour décrire les anomalies sexuelles. Par exemple, il propose les termes gynéphilies et androphiles pour indiquer le type de partenaire privilégié, indépendamment de l'identité de genre d'un individu. Ceux qui sont en train d'écrire et faire des recherches dans ce domaine feraient bien d'adopter son vocabulaire clair et concis. »[36]

Le psychiatre Anil Aggrawal explique pourquoi les termes sont utiles dans un glossaire :

Androphilie – L'attirance romantique et/ou sexuel pour les hommes adultes. Le terme, ainsi que gynéphilie, est nécessaire pour surmonter d'immenses difficultés pour caractériser l'orientation sexuelle des hommes trans et des femmes trans. Par exemple, il est difficile de dire si un homme trans érotiquement attiré par les hommes est une femme hétérosexuelle ou un homosexuel ; ou une femme trans érotiquement attirée par les femmes est un homme hétérosexuel ou une femme lesbienne. Toute tentative de les classer peut causer non seulement de la confusion mais aussi une intrusion parmi les sujets atteints. Dans de tels cas, tout en définissant l'attirance sexuelle, il est préférable de se concentrer sur l'objet de leur attrait plutôt que sur le sexe ou le genre du sujet[37].

Le sexologue Milton Diamond, qui préfère la forme correcte du terme gynécophilie, écrit : « Les termes hétérosexuel, homosexuel, et bisexuel sont mieux utilisés en tant qu'adjectifs, pas en tant que noms, et ils sont mieux adaptés pour évoquer des comportements, pas pour des gens. Diamond a encouragé l'utilisation des termes androphiles, gynécophile et ambiphile pour décrire les partenaires sexuels érotiques préférés (andro = homme, gynéco = femme, ambi = deux, phile = aimer). Ces conditions éliminent la nécessité de préciser le sujet et se concentrer plutôt sur le partenaire souhaité. Cette utilisation est particulièrement avantageuse lors de la discussion des partenaires de transsexuels ou de personnes intersexes. Ces nouveaux termes ne portent également pas le poids social des anciens. »[2]

La psychologue Rachel Ann Heath écrit : « Les termes homosexuel et hétérosexuel sont maladroits. J'utilise plutôt gynéphilique et androphilique en référence à la préférence sexuelle pour les femmes et les hommes, respectivement. Gynephilique et androphilique dérivent du grec signifiant amour d'une femme et amour d'un homme respectivement. Donc, un homme gynophile est un homme qui aime les femmes (homme hétérosexuel), alors qu'un homme androphile est un homme qui aime les hommes (homme gay). Pour être complet, une lesbienne est une femme gynophile. Une femme gynophile transsexuelle est une femme transsexuelle dont la préférence sexuelle est les femmes. Sauf quand les termes « homosexuel » et « hétérosexuel » sont plus faciles à comprendre dans un contexte donné, cette terminologie plus précise sera utilisée tout au long du livre. Homosexuel, gay, lesbienne sont souvent associés à l'intolérance et à l'exclusion dans de nombreuses sociétés, l'accent sur l'appartenance sexuelle est à la fois plus approprié et socialement juste. »[38] L'auteure Helen Boyd est d'accord en écrivant : « Il serait beaucoup plus précis de définir l'orientation sexuelle comme « androphilique » (aimant les hommes) et « gynophilique » (aimant les femmes). »[39] La scientifique sociomédicale Rebecca Jordan-Young défie les chercheurs comme Simon LeVay, J. Michael Bailey, et Martin Lalumiere, en disant : "have completely failed to appreciate the implications of alternative ways of framing sexual orientation."[40]

Genre dans les cultures non-occidentales

Certains chercheurs utilisent la terminologie pour éviter le biais inhérent aux conceptualisations des sociétés occidentales concernant la sexualité humaine. Les écrits sur la démographie Samoa fa'afafine de la sociologue Johanna Schmidt évoquent :

Kris Poasa, Ray Blanchard et Kenneth Zucker (2004) also present an argument that suggests that fa'afafine fall under the rubric of ‘transgenderal homosexuality’, applying the same birth order equation to fa’afafine’s families as have been used with ‘homosexual transsexuals’. While no explicit causal relationship is offered, Poasa, Blanchard, and Zucker’s use of the term ‘homosexual transsexual’ to refer to male-to-female transsexuals who are sexually oriented towards men draws an apparent link between sexual orientation and gender identity. This link is reinforced by mention of the fact that similar birth order equations have been found for ‘homosexual men’. The possibility of sexual orientation towards (masculine) men emerging from (rather than causing) feminine gendered identities is not considered[1].

Schmidt fait valoir que dans les cultures où un troisième sexe est reconnu, un terme comme « transsexuel homosexuel » ne correspond pas aux catégories culturelles[41]. Elle cite le travail de Paul Vasey et Nancy Bartlett : « Vasey et Bartlett révèlent la spécificité culturelle des concepts tels que l'homosexualité, ils continuent à utiliser la terminologie plus « scientifique » (et donc sans doute plus « objective ») d'androphilie et de gynophilie (attirance sexuelle pour les hommes ou la masculinité, et les femmes ou la féminité, respectivement) pour comprendre la sexualité des fa'afafine et d'autres Samoans. »[1] La chercheuse Sam Winter a présenté un argument similaire :

Des termes tels que « homosexuel » et hétérosexuel (et 'gay' 'lesbienne' bisexuel etc) sont des conceptions occidentales. Beaucoup de pays asiatiques ne sont pas familiers avec eux, puisqu'il n'y a pas de traduction dans leur langue maternelle ou dans leur visions du monde sexologique. Cependant, je profite de l'occasion pour dire que je considère qu'une femme trans androphile (ie attirance sexuelle pour les hommes) est hétérosexuelle en raison de son attirance pour un membre d'un autre genre, et qu'une femme trans gynophile (attirance pour les femmes) est homosexuelle parce qu'elle a une préférence pour le même genre que le sien. Mon utilisation est contraire à la littérature occidentale (notamment médicale), qui persiste à faire référence aux femmes trans androphiles et aux hommes trans gynophiles comme homosexuels[42].

Voir aussi

Bibliographie

- (en) S. W. Semenyna, D. P. VanderLaan, L. J. Petterson et P. L. Vasey, « Familial patterning and prevalence of male androphilia in Samoa », J. Sex Res., vol. 54, no 8, , p. 1077–1084 (PMID 27593894, DOI 10.1080/00224499.2016.1218416)

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Androphilia and gynephilia » (voir la liste des auteurs).

- Schmidt J (2010).

- Diamond M (2010).

- Sexual anomalies: the origins, nature and treatment of sexual disorders : a summary of the works of Magnus Hirschfeld M. D. Emerson Books, ASIN: B0007ILEF0

- Wayne R. Dynes, Stephen Donaldson.

- K Franklin, « Hebephilia: quintessence of diagnostic pretextuality », Behavioral Sciences & the Law, vol. 28, no 6, , p. 751–768 (PMID 21110392, DOI 10.1002/bsl.934)

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14999013.2012.672945

- Malebranche J (2007).

- Dynes, Wayne R. (ed.) (1990) Androphilia.

- Tucker, Naomi (1995).

- Covell G, Russell PF, Hendrik N (1953).

- Calandra RS, Podestá EJ, Rivarola MA, Blaquier JA (1974).

- Cholmeley RJ (1901).

- Rummel, Erika (1996).

- Brown GW (1979).

- Kahane C (2004).

- Sigmund Freud to Sándor Ferenczi, March 25, 1908: "I have often seen it so: a woman unsatisfied by a man naturally turns to a woman and tries to invest her long-suppressed gynecophilic component with libido."

- Freud to Wilhelm Fliess, March 23, 1900: "A good-natured and fine person, at a deeper layer gynecophilic, attached to the mother."

- Money, John (1986).

- Chodorow, Nancy (1999).

- R. Blanchard, H. E. Barbaree, A. F. Bogaert, R. Dickey, P. Klassen, M. E. Kuban et KJ Zucker, « Fraternal birth order and sexual orientation in paedophiles », Archives of Sexual Behavior, vol. 29, no 5, , p. 463–478 (PMID 10983250, DOI 10.1023/A:1001943719964)

- Jay R. Feierman: „Reply to Dickemann: The ethology of variant sexology", Human Nature, Springer New York, vol. 3, No 3, September 1992, p. 279–297

- Howitt D (1995).

- K. Freund, B. W. Steiner et S. Chan, « Two types of cross-gender identity », Archives of Sexual Behavior, vol. 11, , p. 49–63 (DOI 10.1007/bf01541365)

- R Blanchard, « Typology of male-to-female transsexualism », Archives of Sexual Behavior, vol. 14, , p. 247–261 (PMID 4004548, DOI 10.1007/bf01542107)

- Veale JF, Clarke DE (2008).

- Weinrich JD (1987).

- Benjamin H (1966).

- Bagemihl B. Surrogate phonology and transsexual faggotry: A linguistic analogy for uncoupling sexual orientation from gender identity.

- Leavitt F, Berger JC (1990).

- Morgan AJ Jr (1978).

- Wahng SJ (2004).

- Leiblum SR, Rosen RC (2000).

- John Bancroft, « Lust or Identity? », Archives of Sexual Behavior, Springer, vol. 37, no 3, , p. 426–428 (PMID 18431640, DOI 10.1007/s10508-008-9317-1, lire en ligne, consulté en )

- Moser, Charles, « Blanchard's Autogynephilia Theory: A Critique », Journal of Homosexuality, vol. 57, no 6, , p. 790–809 (PMID 20582803, DOI 10.1080/00918369.2010.486241, lire en ligne)

- Langevin R (1982).

- Wegener ST (1984).

- Aggrawal, Anil (2008).

- Heath RA (2006).

- Boyd H (2007).

- Jordan-Young RM (2010).

- Schmidt J (2001).

- Winter S (2010).