Alignements de Kerbourgnec

Les alignements de Kerbourgnec, dits aussi alignements de Kerbougnec, sont un ensemble mégalithique à terre sur le site du Moulin dans le quartier de Kerbourgnec de Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan), constitué d'un « cromlech » de 42 monolithes et d'un alignement de 26 stèles en granite régional, sur la côte ouest de la baie de Quiberon. Cet ensemble correspond à un complexe néolithique plus vaste, en partie submergé.

| Alignements de Kerbourgnec | |||||

Alignements de Kerbourgnec | |||||

| Présentation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Type | Alignement mégalithique et « cromlech » | ||||

| Période | Néolithique | ||||

| Faciès culturel | Mégalithisme | ||||

| Protection | |||||

| Caractéristiques | |||||

| Matériaux | Granite | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 31′ 01″ nord, 3° 07′ 43″ ouest | ||||

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Morbihan | ||||

| Commune | Saint-Pierre-Quiberon | ||||

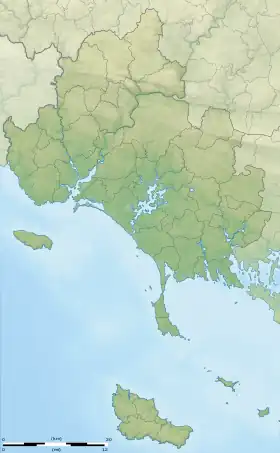

| Géolocalisation sur la carte : arrondissement de Lorient

Géolocalisation sur la carte : Morbihan

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

Toponyme

Kerbourgnec est issu du breton Kerbrunec, dérivé de Ker-, « village », de brenn, « colline » et du suffixe -ec (formateur de toponymes typique des zones géographiques ayant connu un ancien peuplement de langue celtique)[1].

Caractéristiques

La grande enceinte mégalithique, appelée familièrement « cromlec'h » (sa forme originelle, en fer à cheval ou ovoïde, reste conjecturale) montre une orientation plein est avec actuellement une ouverture de 66 m. 42 dalles sont encore présentes. Les alignements se situent à 50 m au Nord Est (26 stèles alignées en cinq files, dont l'une est au sol), un sentier pédestre assurant la liaison entre ces deux ouvrages néolithiques. Les chercheurs n'ont pas établi de connexion directe entre ces deux ensembles[2]. À la fin du XIXe siècle, l'État entreprend d'acquérir le site du Moulin et fait redresser une grande partie des pierres (comme pour les alignements de Carnac) par Félix Gaillard (1832-1910)[3], hôtelier de Plouharnel et archéologue qui participe avec James Miln et Zacharie Le Rouzic à l'inventaire des monuments mégalithiques du Morbihan[4].

Les alignements s'étendent aujourd'hui sur le site du Moulin sur une trentaine de mètres. Ce qu'il en reste « montre deux secteurs aux hauteurs différentes. Le premier a des monolithes dont les hauteurs sont comprises entre 1,10 m et 1,50 et le second des monolithes avec des hauteurs comprises entre 1,50 m et 2,00 m et quelques dalles qui dépassent les 2,00 m. Un petit talus est encore bien visible dans la partie nord-ouest de l'ensemble qui montre des blocs accolés[5] ».

Classements aux Monuments historiques

Les alignements de Kerbourgnec ou alignements de Saint-Pierre, font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1889[6].

Le « cromlech » de Kerbourgnec ou Cromlech dit de Saint-Pierre, fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1889[7].

Recherches

Ces alignements correspondaient à l'origine en plusieurs files parallèles se prolongeant à l'Est dans le tissu urbain (six stèles sont éparpillées dans les jardins privés) et sur le platier rocheux de Kerbougnec (barres de stèles[9] découvertes en prospection pédestre, lors des grandes marées d'équinoxe, et en prospection marine). Cinq campagnes océanographiques réalisées de 2006 à 2009, utilisant différents outils géophysiques (sonar latéral, Seistec Boomer[10], sonar interferométrique fixé sous la coque de la vedette Haliotis), ont révélé 150 monolithes inédits, organisés en files parallèles dans les secteurs les mieux préservés de la force des vagues. Ces barres de stèles désormais couchées (en raison de tremblements de terre liés au cisaillement sud-armoricain), étaient à l'origine à l'air libre avant d’être submergées par la transgression holocène, comme en témoignent les signes de météorisation prémégalithique[11] enregistrés sur les roches (blocs à coupole et piédestal, faces d'arrachement au ciel, arêtes vives, cupules et vasques d'érosion)[12]. Ces monolithes érigés au milieu du Ve millénaire av. J.-C. « représentent le prolongement sous-marin de l’ouvrage néolithique situé 600 m à l’ouest sur le site du Moulin (à Saint-Pierre-Quiberon) ce qui confirme l’existence de vestiges archéologiques monumentaux se prolongeant en mer jusqu’à -5 m NGF. Ce qui était un petit ensemble de stèles coincées sur une trentaine de mètres au sein d’un tissu urbain s’avère être un énorme complexe de plus d’une vingtaine de rangées de stèles orientées sur des points d'affleurement selon une direction de 108°N[13], et présentant un développement total d’environ 900 m dont l’extrémité reste en permanence submergée[14] ».

Le 2 août 2007, alors qu'ils ramassent des coquillages, des vacanciers (Adam MacHale, sa compagne Sonia Hoba et leurs enfants) découvrent quatre haches en jadéite sur l'estran de Porh Fetan[15] (baie du Petit Rohu)[16], à 1 200 m sud du site de Kerbourgnec. Ils signalent leur découverte au Service régional de l'archéologie de Bretagne et au musée de Carnac qui font mener des recherches, lesquelles mettent en évidence qu'il s'agit de deux paires de haches plantées dans le sol, tranchant vers le ciel, qui ont été enfouies au néolithique dans un milieu marécageux développé en arrière d'un cordon dunaire protégeant la plage dite du Petit Rohu. Cette découverte fortuite permet de mettre au jour un autre alignement mégalithique submergé au niveau de la plage du Petit Rohu, et de rappeler que des pêcheurs locaux en ont déjà ramassées, notamment en 2006 une hache surpolie en fibrolite émergeant au pied et au sud de la plus grande stèle couchée de l'alignement submergé du Moulin[17]. Les haches en jadéite trouvées en contexte funéraire, proviennent de carrières néolithiques dans le Mont Viso, témoignant de l’époque où la région de Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesses au début du cinquième millénaire marqué par le processus d'affirmation des inégalités sociales[18].

Galerie

Vue d'ensemble à la tête des alignements, avec le moulin en arrière-plan (1893).

Vue d'ensemble à la tête des alignements, avec le moulin en arrière-plan (1893). Cromlech de Kerbourgnec.

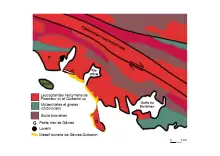

Cromlech de Kerbourgnec.-cd06.jpg.webp) La reconnaissance des anciennes faces d'affleurement est facilitée par la présence de micromodelés[19].

La reconnaissance des anciennes faces d'affleurement est facilitée par la présence de micromodelés[19].

Notes et références

- Albert Deshayes, Dictionnaire des noms de lieux bretons, Chasse-marée/ArMen, , p. 255.

- Philippe Gouézin, Les mégalithes du département du Morbihan, Archaeopress Publishing Ltd, , p. 76.

- Félix Gaillard, Rapport sur les restaurations des monuments mégalithiques au 19 juillet 1883, Imp. Galles, Vannes, .

- Gaillard est un Bordelais tellement passionné par la préhistoire armoricaine qu'il épouse la fille de Grégoire Le Bail (propriétaire de l'hôtel de commerce de Plouharnel et inventeur des colliers d'or de Rondossec), devient propriétaire de l'établissement et fait « bénéficier de son expérience les touristes attirés par l’archéologie qui se multiplient à l’hôtel après l’ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Quimper en 1862 ». Cf Gérard Bailloud, Carnac. Les premières architectures de pierre, CNRS éditions, , p. 33.

- Philippe Gouézin, Les mégalithes du département du Morbihan, Archaeopress Publishing Ltd, , p. 78.

- « Alignements de Saint-Pierre », notice no PA00091706, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Cromlech dit de Saint-Pierre », notice no PA00091707, base Mérimée, ministère français de la Culture

- C. Lorenz, Géologie des pays européens : France, Belgique, Luxembourg, Dunod, , p. 135.

- Structures rectilignes ou curvilignes de monolithes.

- Équipement de sismique très haute résolution

- Relations entre les menhirs et les formes granitiques prémégalithiques, tiré de Dominique Sellier, « Eléments de reconstitution du paysage prémégalithique sur le site des alignements de Kerlescan (Carnac, Morbihan) à partir de critères géomorphologiques », Revue Archéologique de l’Ouest, vol. 12, no 1, , p. 21-41 (DOI 10.3406/rao.1995.1023).

- Serge Cassen, Agnès Baltzer, André Lorin, Dominique Sellier, « Prospections archéologiques et géophysiques de stèles néolithiques submergées en Baie de Quiberon (Morbihan) », Cahiers d'archéologie subaquatique : fouilles et recherches archéologiques en mer, lacs et cours d'eau, no 18, , p. 5-32 (lire en ligne).

- En direction de l'ours de Kerbougnec, récif matérialisé par une bouée « Danger isolé » au large du platier.

- Agnès Baltzer, Serge Cassen, Anne-Véronique Walter-Simonnet, Hélène Clouet, André Lorin and Bernadette Tessier, « Variations du niveau marin Holocène en Baie de Quiberon (Bretagne sud) : marqueurs archéologiques et sédimentologiques », Quaternaire, vol. 26, no 2, , p. 105-115 (DOI 10.4000/quaternaire.7201).

- Littéralement le port de la fontaine, toponyme en lien probable avec une aiguade.

- Nom qui fait référence à beg Rohu, toponyme breton signifiant pointe de la roche.

- Serge Cassen et al., « Un dépôt sous-marin de lames polies néolithiques en jadéitite et sillimanite, et un ouvrage de stèles submergé sur la plage dite du Petit Rohu près Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 107, no 1, , p. 53-84 (lire en ligne).

- Guirec Querré, Thomas Calligaro, Serge Cassen, « Origine des bijoux néolithiques en callaïs de l’ouest de la France », in Guirec Querré, Serge Cassen et Emmanuelle Vigier (eds), La parure en callaïs du Néolithique européen, Archaeopress, 2019, p.129-199

- Ces micromodelés prennent la forme de vasques, de cannelures ou de rainures d'érosion. Cf Alain Godard, Pays et paysages du granite. Introduction à une géographie des domaines granitiques, Presses universitaires de France, , p. 114-118.