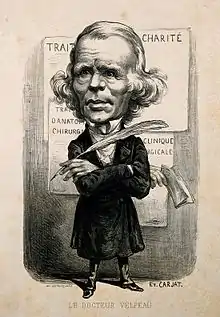

Alfred Velpeau

Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau, né le à Brèches et mort le à Paris, est un anatomiste et chirurgien français, inventeur du bandage qui porte son nom, la « bande Velpeau ».

_CIPB1340_(cropped).jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 72 ans) 7e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Alfred Armand Louis Marie Velpeau |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| A travaillé pour |

Hôpital de la Charité (à partir de ) Hôpital de la Pitié (à partir de ) Université de Paris |

|---|---|

| Membre de | |

| Maître | |

| Distinction |

Biographie

Enfance

Fils d’un maréchal ferrant, qui devait, au besoin, comme tous ses confrères de la campagne, exécuter les pratiques les plus simples de l’art vétérinaire, Velpeau apprit d’abord à ferrer les chevaux[1] et passa sa première jeunesse à aider son père dans son métier[2]. Ayant appris presque seul à lire et à écrire et désirant s’instruire, il avait trouvé chez son père un ancien Traité d’hippiatrique et le Médecin des pauvres avec lequel il parvint à acquérir quelques notions de médecine pratique, se faisant peu à peu une sorte de réputation par plusieurs cures heureuses opérées dans son village tourangeau[2]. Un voisin, à qui sa passion pour l’étude avait inspiré de l’intérêt, lui ayant procuré les moyens de la satisfaire, ses progrès furent rapides, et il fut envoyé, en , à Tours où la rencontre de Pierre Bretonneau, fondateur de l’école de médecine de Tours, décida de sa carrière[3].

Études

Attaché à l’hôpital de Tours, il dut reprendre toutes ses études par la base et se mit à étudier à la fois le latin, le français, la géographie, l’histoire, l’anatomie, la physiologie et toutes les branches de la médecine, au milieu des privations que lui imposait la modicité de ses ressources[2] - [3]. À force d’application au service de l’hôpital, il se fit admettre comme élève interne, et, au bout de quinze mois, fut reçu officier de santé[2]. Nommé premier élève, en 1818, avec 200 francs d’appointements, il y joignit le revenu d’une petite clientèle, qui lui permit de faire les économies nécessaires pour monter à Paris pour y poursuivre ses études[2] où, son assiduité au travail, ses aptitudes, l’ayant rapidement fait distinguer parmi les autres étudiants de l’hôpital de Tours, son professeur l’aida de ses conseils, de ses recommandations et de sa bourse[4]. À peine arrivé à Paris, avec de très précaires ressources, Velpeau eut à affronter le besoin et les difficultés d’une éducation première tout à fait insuffisante, pour ne pas dire absente, car il possédait à peine les premiers éléments de la langue française, et il savait tout juste de latin ce qu’un pauvre desservant de village avait pu lui apprendre[4]. En 1820, il était déjà le premier aide de Charles Bougon, médecin de la duchesse de Berry[5]. Couronné au concours de l’École pratique en 1821[2], il réussit néanmoins, à force de travail, à devenir successivement aide d’anatomie, faisant plusieurs cours qui eurent un grand succès, puis docteur, en [2], puis chirurgien des hôpitaux, puis agrégé en médecine à la Faculté, puis enfin professeur de clinique chirurgicale après une brillante série de concours[4].

Carrière

En 1830, il fut nommé chirurgien de la Pitié et, en 1835, professeur de clinique chirurgicale[2]. Exerçant comme chirurgien dans plusieurs hôpitaux parisiens, il occupa la chaire de chirurgie clinique à la Faculté de médecine de Paris de 1833 à 1867.

Il fut élu membre de l’Académie de médecine en 1832 et de l’Académie des sciences en 1843, en remplacement de Dominique-Jean Larrey. En 1860, il présenta les travaux de James Braid sur l'hypnose à l’Académie des sciences[6].

Vie personnelle

Velpeau avait la main droite mutilée, par suite d’un accident, s’étant, au début de sa carrière, fait au doigt une piqûre en disséquant, une « piqûre anatomique », dont il a failli mourir, mais il fut quitte pour une incurable rigidité de l’index. Privé de l’index de la main agissante, il opérait néanmoins, avec les quatre doigts qui lui restaient, avec une sureté, avec une précision, avec une rapidité vraiment merveilleuses.

Quant à son caractère, de prime abord dur, brutal, il devenait, peu à peu, d’une bonté parfaite[7]. Un de ses anciens élèves le décrit, dans le Figaro, comme « un vieillard de petite taille, sec, vert et très vif encore. Il marchait à petits pas dans une attitude raide, comme s’il avait la colonne vertébrale, ankylosée[8]. »

À l’âge de 72 ans, alors qu’il était encore complètement immergé dans son travail, ne voyant sa femme, sa fille et ses petits-enfants dans sa maison de campagne d’Antony que le weekend, il a attrapé la grippe mais refusé de diminuer ses activités. Il en est mort quelques jours après avoir effectué sa dernière opération[9] - [10]. À l’issue d’obsèques à l’église Saint-Thomas-d’Aquin, il a été inhumé au cimetière du Montparnasse[11] - [12]. Il avait été promu, le , commandeur de la Légion d’honneur[13].

Travaux

En , il déclara à l’Académie des sciences que l’on guérit le plus souvent du choléra malgré des remèdes à la prétendue efficacité et des traitements sans valeur administrés, déclaration qui émut le public[2] - [14].

Il a donné son nom à un pansement, la bande Velpeau. Il est également connu pour avoir tenté une expérience controversée sur la mémoire : il a demandé au docteur condamné à mort, Désiré Couty de la Pommerais, médecin ayant empoisonné ses patientes pour toucher leur assurance-vie, de lui faire un triple clin d’œil une fois que sa tête serait coupée[15] - [16]. La parole de Velpeau, comme professeur, était claire, abondante, facile ; c’était le professeur classique par excellence. Outre ses ouvrages, on lui doit un grand nombre de Mémoires insérés dans les Bulletins de l’Académie de médecine et de Communications faites à cette société sur les altérations du sang, le cancer, les hémorragies, la résorption purulente, sur le Traitement du docteur Vriès, 1859, etc. qui attestent la sûreté et la variété de ses connaissances physiologiques et médicales. Il a eu Simon Noël Dupré et Antonin Jean Desormeaux[17] pour élèves.

Publications

Velpeau est l’auteur de nombreuses publications sur la chirurgie, l’embryologie, l’anatomie et l’obstétrique, parmi lesquelles un Traité élémentaire de l’art des accouchements paru en 1830. Ses trois ouvrages les plus importants sont, sans contredit, son Traité d’anatomie chirurgicale, son Traité de médecine opératoire, et surtout son Traité des maladies du sein où se rencontrent les qualités qui le caractérisent véritablement comme écrivain. Il fut, avec Roux, un des défenseurs les plus résolus et les plus convaincus du chloroforme, dès que celui-ci fit son apparition[18].

Miscellanées

- La maison de maître qu’il avait achetée, en 1860, à Antony, a été baptisée, depuis, « propriété Velpeau ». La rue Velpeau à Antony porte son nom ainsi qu’une école primaire et l’hôpital dans cette même rue. Le quartier de Tours « La Fuye-Velpeau » porte également son nom.

- Une légende tenace veut que, à la suite du refus par Alfred Velpeau, au Café de l'Univers et en 1845, d'un plat de pommes de terre frites coupées en tranches contrairement à son habitude, le cuisinier de l'établissement les aurait recuites créant ainsi les pommes de terre soufflées. Ces pommes soufflées auraient été servies au docteur Piédagnel et ses convives, M. Turgan son interne et M. Troncin du Mersan un de ses externes[19].

Notes et références

- Souvent, il rappelait qu’il avait transporté plusieurs instruments d’une utilité incontestable de la maréchalerie dans la chirurgie.

- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains : contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers, t. 1, Paris, Hachette, , 1802 p. (lire en ligne), p. 1713-4.

- Paul Triaire (dir.), Bretonneau et ses correspondants : ouvrage comprenant la correspondance de Trousseau et de Velpeau avec Bretonneau, publié avec une biographie et des notes, t. 1, Paris, Alcan, , 648 p. (lire en ligne), p. 76.

- L’Union médicale : journal des intérêts scientifiques et pratiques, t. 3e, Paris, O. Doin, , 546 p. (lire en ligne), p. 339.

- « Le chirugien Velpeau », Le Petit Journal, no 1669, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) American Psychiatric Association, The American Journal of Psychiatry, vol. 145, American Psychiatric Association, (lire en ligne), p. 1215.

- Camille Étiévant, « Trousseau et Velpeau », Le Monde illustré, vol. 21, année 11, no 542, , p. 132 (lire en ligne, consulté le ).

- « Le Docteur Velpeau », le Figaro, no 91, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) R. E. Mansel, David J. T. Webster et Helen Sweetland, Benign Disorders and Diseases of the Breast, Elsevier Health Sciences, , 353 p. (ISBN 978-0-70202-774-1, lire en ligne), p. 10

- Selon Charles Guignard, il a succombé à une affection aiguë de la prostate. Voir Guignard, op. cit.

- Charles Guignard, Velpeau : sa mort, ses funérailles, discours de Mgr l’évêque de Nancy, lettre de Mgr l’archevêque de Besançon, billet de condoléance de Mgr Langénieux,… lettre du P. Joseph, témoignages de la presse, lettre de M. le Cte de Lambel, Tours, E. Mazereau, , 45 p., in-18 (lire en ligne), p. 44.

- Division 7, rangée 1 (« avenue de l’Ouest »)

- Bulletin des lois de la République Française, Paris, Impr. Nat. des Lois, , 1312 p. (lire en ligne), chap. 603, p. 660.

- Paul Delaunay, Le Corps médical et le choléra en 1832, Tours, Tourangelle, , 86 p. (lire en ligne), p. 32.

- Pierre Reboul, Errements littéraires et historiques, Presses Universitaires du Septentrion, , 330 p. (ISBN 978-2-85939-126-3, lire en ligne), p. 243-4.

- Fulbert Dumontheil rapporte, quant à lui, cette anecdote dans La Petite Presse : un patient à la suite d’une douloureuse opération, s’était persuadé qu’il avait une couleuvre dans le corps. Il ne parlait que de ce reptile imaginaire se tordant ou rampant dans ses entrailles. « Demain, je vous administrerai un vomitif, lui dit Velpeau, et nous verrons bien si la couleuvre se décidera à sortir. » Le lendemain, au moment où la médecine opère, une belle couleuvre, achetée chez un pharmacien, est dextrement placée dans la cuvette. « Enfin, s’écrie Velpeau, la voilà ! elle devait vous gêner beaucoup. » Et le malade de sourire et de féliciter son sauveur. Mais tout à coup, son regard devient inquiet, ses lèvres se contractent, et portant sa main sur sa poitrine. « Ah ! docteur, s’écrie-t-il, ce n’est pas tout ; elle avait des petits, j’en suis sûr, je les sens, ils rampent, ils cherchent leur mère. — Impossible, rétorque Velpeau, en examinant la couleuvre… c’est un mâle ! Le fou n’ayant rien à répondre, il fut convaincu et se trouva guéri. » Voir Fulbert Dumonteilh, « Deux anecdotes », La Petite Presse, vol. 2, no 499, , p. 4 (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Léger, « Antonin Jean Desormeaux », Progrès en urologie, no 14, , p. 1231 (lire en ligne).

- Henri Lamertin, Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, t. 8, Bruxelles, Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, (lire en ligne), p. 199.

- « Figaro : journal non politique », sur Gallica, (consulté le )

Publications

- Traité d’anatomie chirurgicale, 1825, 2 vol. avec atlas ; 3 édit., 1837.

- Exposition d’un cas remarquable des maladies cancéreuses avec oblitération de l’aorte, 1825

- Anatomie des régions 1825-1826, ouvrage refondu, en 1836, sous le titre : Anatomie chirurgicale, générale et topographique, 2 vol. in-8, avec atlas.

- Traité de l’art des accouchements : ou tocologie théorique et pratique, Paris, , 547 p., 2 vol. in-8° avec figures, 2e édit. (lire en ligne).

- Mémoire sur les positions vicieuses du fœtus, 1830.

- Recherches sur la cessation spontanée des hémorragies traumatiques primitives et la torsion des artères, 1830.

- Nouveaux éléments de la médecine opératoire, avec atlas de 20 planches in-4° représentant les principaux procédés opératoires et les instruments, 1832, 2e édit., 1839, 4 vol. in-8°, avec atlas.L’un des ouvrages les plus complets de son époque, qui jouit de la plus grande autorité.

- Embryologie ou ovologie humaine, contenant l’histoire descriptive et iconographique de l’œuf humain, 1833.Avec quinze planches, livre considéré comme l’œuvre la plus remarquable de Velpeau.

- Traité de l’opération du trépan dans les plaies de la tête, 1834.

- Mémoires sur les convulsions qui surviennent avant, pendant et après l’accouchement, 1834.

- Manuel pratique des maladies des yeux, 1840, 1 vol. in-18.

- Recherches sur les cavités closes naturelles ou accidentelles de l’économie animale, 1843-1846, 2 parties in-8°.

- Traité des maladies du sein et de la région mammaire, Paris, 1853, 2e édit., 1858, etc.

Bibliographie

- Émile Aron, « Alfred Velpeau (1795-1867) : une carrière exceptionnelle », Histoire des Sciences Médicales, t. xxviii, (lire en ligne).

- Jean-Louis Doré et Catherine Doré, « Notice biographique ».

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :