Alexandre Lenoir

Marie[1] Alexandre Lenoir, né le à Paris et mort le également à Paris, est un médiéviste français, conservateur de musée, connu pour avoir créé et administré le musée des Monuments français. Il fut le premier maître d'Honoré Daumier.

| Directeur de musée |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 77 ans) Ancien 1er arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Pseudonyme |

M. L. N. |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Période d'activité |

- |

| Conjoint |

Adélaïde Binart (à partir de ) |

| Enfants |

Zélia Lenoir (d) Albert Lenoir Clodomir Lenoir (d) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinctions |

Biographie

Élève au collège des Quatre-Nations chez les pères de l'Oratoire, Alexandre Lenoir intègre en 1778 l'Académie royale de peinture et de sculpture et fait son apprentissage auprès du peintre Gabriel-François Doyen. Il abandonne rapidement cette carrière et s'essaye à l'écriture[2].

Au début de la Révolution française, on décide la réunion, pour éviter leur dispersion et leur destruction, de tous les objets d'art des biens nationaux confisqués aux différentes maisons religieuses, afin qu'ils soient entreposés dans un même lieu. L'Assemblée constituante nomme Alexandre Lenoir, grâce au soutien de Jean Sylvain Bailly, gardien du dépôt des Petits-Augustins (1791-1795), et l'installe dans le « ci-devant » couvent des Petits-Augustins.

Le , la Convention décrète la destruction des tombeaux des « ci-devant rois » de la basilique Saint-Denis. Alexandre Lenoir est le témoin de la destruction des tombes royales, des ossements jetés dans une fosse ou volés. Il s’oppose à la fureur des profanateurs et des pilleurs, tandis qu’un nouveau terme fait son apparition dans le vocabulaire français : « vandalisme ». Blessé en voulant sauver de la destruction le mausolée de Richelieu provenant de son château du Poitou, il parvient à sauver du saccage les statues et les gisants qu'il fait entreposer au couvent des Petits-Augustins.

Il parvient à sauver in extremis quelques reliques royales macabres — notamment l'omoplate d’Hugues Capet, un fémur de Charles V, les côtes de Philippe le Bel et de Louis XII, la mâchoire inférieure de Catherine de Médicis, les tibias du cardinal de Retz ou de Charles VI[3]—, qui seront rapportées un siècle plus tard dans le caveau des Bourbon de la basilique Saint-Denis[4].

En 1795, le musée des Monuments français, dont il est nommé administrateur (il le reste jusqu'à sa disparition), ouvre ses portes au public. Ce musée propose un parcours chronologique de salles dédiées à chaque période et le musée a une influence durable, bien que Lenoir y ait mis en scène et reconstitué des monuments sans aucune garantie scientifique[5]. Le mouvement romantique en est particulièrement imprégné (Victor Hugo au premier chef : adolescent, il habitait non loin du musée), et son empreinte sur l'historiographie est prégnante[6]. L'Empire, qui soutient son action en faveur du patrimoine lui décerne la Légion d'honneur. Le musée est démantelé en 1816, au début de la Restauration, et les lieux dévolus à la nouvelle École des beaux-arts.

Poursuivant son œuvre, Alexandre Lenoir tente en vain de sauver les façades du château d'Anet, de la cathédrale de Cambrai et l’église de l’abbaye de Cluny.

Toujours en 1816, Louis XVIII charge Alexandre Lenoir de replacer les dépouilles royales, et le nomme administrateur des tombeaux de la basilique Saint-Denis.

Il meurt en 1839, profondément meurtri par la disparition de « son » musée.

Écrivain prolifique, Alexandre Lenoir laisse derrière lui plus d'une centaine d'œuvres de toute nature (essais, rapports, catalogues, théâtre…).

Alexandre Lenoir était l'aîné des huit enfants de Catherine Louise Adam († 1790) et d'Alexandre Lenoir père (1723-1802), bonnetier du roi dont la boutique était sise rue Saint-Honoré, près du palais des Tuileries. Son père avait épousé en premières noces Marie Charlotte Mouton, qui lui a donné quatre autres frères et sœurs[7].

Le , Alexandre Lenoir avait épousé Adélaïde Binart, peintre, élève comme lui de Doyen. Ils ont eu trois enfants, Zélia (1795-1813), élève de Jacques-Louis David[8] - [9], enterrée au cimetière de Saint-Sulpice à Vaugirard[10], Albert (1801-1891, architecte d'histoire, fondateur du musée du Moyen Âge et père d'Alfred Lenoir) et Clodomir (1804-1887, peintre d'histoire).

Élément du château de Gaillon sauvegardé par A. Lenoir.

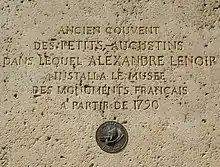

Élément du château de Gaillon sauvegardé par A. Lenoir. Plaque posée devant l'École des beaux-arts à Paris, où Alexandre Lenoir avait installé le musée des Monuments français.

Plaque posée devant l'École des beaux-arts à Paris, où Alexandre Lenoir avait installé le musée des Monuments français.

Iconographie

On connaît plusieurs portraits d'Alexandre Lenoir :

- De Marie-Geneviève Bouliard, un tableau exposé au salon de 1796, acheté en 1899 par le musée Carnavalet.

- De Pierre-Maximilien Delafontaine, une toile, datée de 1799, fut donnée en 1921 par Alfred-Charles Lenoir, petit-fils du modèle, au musée national du château de Versailles. A. Lenoir tient l'urne contenant les cendres de Molière (déplacée au musée des Monuments français) et il se tient devant le tombeau de François Ier qui avait été remonté au Musée.

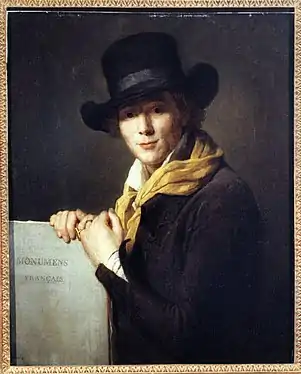

- De Jacques-Louis David, le tableau intitulé Portrait d'Alexandre Lenoir, commencé en France et achevé à Bruxelles en 1817, acquis en 1921 par le musée du Louvre.

Alexandre Lenoir par Marie-Geneviève Bouliard (1796).

Alexandre Lenoir par Marie-Geneviève Bouliard (1796). Alexandre Lenoir par Pierre-Maximilien Delafontaine (1799).

Alexandre Lenoir par Pierre-Maximilien Delafontaine (1799). Alexandre Lenoir avec son épouse Adélaïde Binart et leur fille Zélia (vers 1800), attribué à Pierre-Maximilien Delafontaine

Alexandre Lenoir avec son épouse Adélaïde Binart et leur fille Zélia (vers 1800), attribué à Pierre-Maximilien Delafontaine Alexandre Lenoir par Jacques-Louis David (1817).

Alexandre Lenoir par Jacques-Louis David (1817).

Publications

Très nombreuses publications, dont :

- Notice historique des monumens des arts, réunis au Depot national, rue des Petits Augustins ; suivis d'un traité de la peinture sur verre, chez Cussac imprimeur-libraire, Paris, an IV de la République (lire en ligne)

- Description historique et chronologique des monuments de sculpture, réunis au musée des monuments français, musée des monuments français, 4 vol., Paris, an V de la République [1795-1806].

- Musée des monuments français ou Description historique et chronologique des statues en marbre et en bronze, bas-reliefs et tombeaux des hommes et des femmes célèbres, pour servir à l'histoire de France et à celle de l'art ; ornée de gravures et augmentée d'une dissertation sur les costumes de chaque siècle

- tome 1, « Monumens antiques. Monumens français. Monuments celtiques. Monumens du Moyen Âge. Monumens du XIIIe siècle. Description de plusieurs monumens qui n'ont pu se comprendre dans les précédentes dissertations : monumens du VIIIe siècle, monumens du XIIe siècle », imprimerie Guilleminet, Paris, 1800 (lire en ligne)

- tome 2, « Chronologie des rois de France. Monumens du XIVe siècle. Monumens du XVe siècle », imprimerie d'Hacquart (lire en ligne)

- tome 3, « Monumens du XVIe siècle. Première partie », imprimerie Guilleminet, Paris, 1802 (lire en ligne)

- tome 4, « Monumens du XVIe siècle. Seconde partie », imprimerie d'Hacquart, 1805 (lire en ligne)

- tome 5, « Monumens du XVIIe siècle. Résumé général. Table alphabétique et historique des matières », imprimerie d'Hacquart, 1806 (lire en ligne)

- tome 6, « Histoire de la peinture sur verre, et description des vitraux anciens et modernes, pour servir à l’histoire de l’art, relativement à la France; ornée de gravures, et notamment de celles de la fable de Cupidon et Psyché, d’après les dessins de Raphael », Imprimerie de Guilleminet, Paris, 1803 (lire en ligne).

- tome 7, « Aperçu historique des arts du dessin », chez Nepveu libraire, Paris, 1821 (lire en ligne)

- Recueil de portraits inédits des hommes et des femmes qui ont illustré la France sous différens règnes, dont les originaux sont conservés dans ledit musée, Paris, 1809.

- Histoire des arts en France, prouvée par les monuments. Suivie d’une description chronologique des statues en marbre et en bronze, bas-reliefs et tombeaux des hommes et des femmes célèbres, réunis au Musée impérial des monuments français, Hacquart, Paris, 1810.

- Musée impérial des monuments français : histoire des arts en France, et description chronologique des statues en marbre et en bronze, bas-reliefs et tombeaux des hommes et des femmes célèbres, qui sont réunis dans ce musée, Hacquart, Paris, 1810.

- Traité historique de la peinture sur verre et description des vitraux anciens et modernes, pour servir à l'histoire de l'art en France, J.-B. Dumoulin, Paris, 1856 (lire en ligne)

Distinctions et sociétés

Chevalier de la Légion d'honneur (1814)[11]

Chevalier de la Légion d'honneur (1814)[11] Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis

Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis- Ordre de l’Éperon d’Or (1815)

- Membre de l’Académie celtique de France

- Membre de la Société philotechnique

- Membre de l’Athénée de la langue française

- Membre honoraire de l’Académie italienne

- Membre de la Société libre des sciences, lettres et arts de Soissons

- Membre de la Société libre des sciences, lettres et arts du département de la Loire-Inférieure

- Membre honoraire de la Société des antiquaires de Londres

- Membre honoraire de l'Académie des Arcades

- Membre de l'académie de Stanislas[12] (Société libre des sciences, lettres et arts de Nancy)

- Membre de la Loge Saint-Jean ou Saint-Alexandre d'Écosse et le Contrat social, convent de Paris, de la Loge Le Grand Sphinx (convent de Paris), de la Mère-Loge du Rite écossais philosophique en France (convent de Paris, 1er janvier 1813), Grand adepte (1818-1820) de l'ordre du Temple, grande maison métropolitaine de l'ordre l'Orient (1818), puis écuyer de l'ordre du Temple (convent de Paris, vers 1824).

Documentation

Une partie de ses archives est déposée à l'Institut national d'histoire de l'art[13].

Notes et références

- Parfois « Marin », comme dans le dossier de Légion d'honneur.

- (en) Andrew McClellan, Inventing the Louvre : Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-century Paris, University of California Press, , p. 158-159.

- Pierre Belet et Stéphane Gabet, « On a retrouvé la tête d'Henri IV », sur Paris Match, .

- Dossier « Les ossements royaux », sous-série H8, classé à 1864, Archives des musées nationaux, Paris.

- (en) Astrid Swenson, The Rise of Heritage : Preserving the Past in France, Germany and England, 1789-1914, Cambridge University Press, , p. 35.

- Haskell, Francis et François Nancy, « Michelet et l'utilisation des arts plastiques comme sources historiques », Annales. Économies, sociétés, civilisations, no 6, , p. 1403-1420 (lire en ligne).

- Léandre Vaillat, La Société du XVIIIe siècle et ses peintres, Perrin, , p. 78.

- (en) Mary Vidal, « The 'Other Atelier' : Jacques-Louis David’s Female Students », dans Melissa Hyde et Jennifer Milam, éd., Women, Art and the Politics of Identity in Eighteenth-Century Europe, Ashgate, (ISBN 0754607100 et 9780754607106), p. 258.

- Alexandre Lenoir, « Mémoires. David. Souvenirs historiques », Journal de l'Institut historique, vol. 3, , p. 4 note 1 (lire en ligne).

- Promenade aux cimetières de Paris

- « Archives nationales. Base Eleonore. Réponse no 71 (Marin Alexandre Lenoir) »

- « Lenoir Alexandre », sur le site du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) (consulté le ).

- « Calames », sur www.calames.abes.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Geneviève Bresc et Béatrice de Chancel-Bardelot (dir.), Un musée révolutionnaire : le musée des Monuments français d'Alexandre Lenoir, Paris, Musée du Louvre et éditions Hazan, , 384 p. (ISBN 978-2-7541-0937-6). Catalogue de l'exposition éponyme au musée du Louvre du au .

- Louis Courajod, Alexandre Lenoir, son journal et le Musée des monuments français, Honoré Champion, Paris, 3 vol., 1878-1887 - 1878, tome 1, 1886, tome 2, 1887, tome 3.

- Jean-Luc Froissart, Alexandre, Albert et Angéline Lenoir : une dynastie en A majeur (1761-1891), Paris, J.-L. Froissart, , 292 p. (ISBN 978-2-9522836-3-2, BNF 43525622, présentation en ligne)

- Alexandre Schwartz, « Alexandre Lenoir », Dictionnaire critique des historiens de l’art, 2010. En ligne sur le site de l'INHA.

- Jean Tulard, Jean-François Fayard et Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française. 1789-1799, Paris, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1987, 1998 [détail des éditions] (ISBN 978-2-221-08850-0).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Royal Academy of Arts

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) National Portrait Gallery

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- INHA : Lenoir, Alexandre

- Notice biographique sur le site insecula.com

- Le Musée des monuments français sur le site de la Réunion des musées français

- (en) Dictionary of Art Historians, biographie d'Alexandre Lenoir.

- Présentation de l'exposition : Le musée rêvé, une semaine autour d'Alexandre Lenoir (1761-1839)