Château de Gaillon

Le château de Gaillon est une demeure de la Renaissance, bâtie sur l'emplacement d'un château médiéval, qui se dresse sur le territoire de la commune française de Gaillon dans le département de l'Eure, en région Normandie.

| Type | |

|---|---|

| Fondation |

, , |

| Style | |

| Architecte |

Inconnu |

| Matériau | |

| Commanditaire | |

| Occupant | |

| Propriétaires |

Royaume de France (- |

| Gestionnaire | |

| Patrimonialité | |

| Visiteurs par an |

7 650 () |

| Site web |

| Coordonnées |

49° 09′ 40″ N, 1° 19′ 47″ E |

|---|

Le château fait l'objet d'une protection totale aux monuments historiques.

Localisation

Le château est situé sur la commune de Gaillon, dans le département français de l'Eure.

Historique

Les enjeux d'une forteresse

En 1192, au terme d'un accord conclu entre Philippe Auguste, roi de France, et Jean sans Terre, roi d'Angleterre et duc de Normandie, Gaillon passe sous le contrôle du roi de France, au même titre que le Vexin normand et quelques autres places fortes, dont Évreux. Jean sans Terre n'est qu'un roi suppléant pendant la captivité de son frère Richard Cœur de Lion.

Dès sa libération et son retour en terre normande en 1194, ce dernier défait le Capétien à Fréteval et récupère quelques-unes de ses possessions dans le Vexin. Mais il perd Gaillon et Vernon, au terme du traité de 1196 avec Philippe. Ce dernier confie la défense du château de Gaillon au chef mercenaire Lambert Cadoc et à ses troupes. Il lui en fait don en 1197 pour le remercier de ses faits de guerre.

C'est pourquoi Richard Cœur de Lion doit consolider ses positions sur la frontière normande en faisant construire Château-Gaillard aux Andelys, sur l'autre rive de la Seine, presque en face de Gaillon. Le château entre définitivement dans le domaine royal en 1200, par le traité du Goulet[1]. Elle précède en cela la chute de la place forte des Andelys, la prise de Rouen et la conquête de toute la Normandie qui s'ensuit en 1204.

Lambert Cadoc, quant à lui, est seigneur de Gaillon de 1197 à 1220[2] - [3]. À cette date, Philippe Auguste reprend le château par la force et jette Lambert Cadoc en prison[4], à cause des plaintes qu'il reçoit, motivées par la rapine pratiquée par ce dernier à Pont-Audemer, dont il est le bailli.

La métamorphose en résidence d'été

En 1262, Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, obtient le château du roi Louis IX en échange des moulins de Rouen et de 4 000 livres. Le château devient alors la propriété perpétuelle des archevêques et leur résidence d'été.

La métamorphose en marche intéresse assez tôt plusieurs autorités au point qu'on mentionne le retour de Louis IX dès le , le séjour de deux personnages proches du pape en 1265 et 1269 (dont Raoul de Grosparmy, cardinal-évêque d'Albane, qui se trouva être aussi évêque d'Évreux et fut garde du sceau de Louis IX) et la visite du roi Philippe V le Long en 1320. En 1389, Mgr Guillaume de Lestrange décède à Gaillon.

Les troubles incessants entre rois de France et d'Angleterre portent un coup d'arrêt aux projets épiscopaux. En effet, les jours suivant le , le duc de Bedford, vainqueur de la bataille de Verneuil ordonne la démolition de toutes les fortifications, épargnant uniquement, à la demande des autorités ecclésiastiques, l'hôtel gaillonnais de l'archevêque. L'ordre primitif de destruction fait l'objet d'un écrit de Paris daté du [5].

C'est dans ces conditions que les Amboise, archevêques de Rouen, font de ces ruines le tout premier palais de la Renaissance française.

Un château Renaissance

Il faut attendre 1455 pour que l'archevêque Guillaume d'Estouteville fasse redresser le château, par la construction supposée[5] de l'« Ostel Neuf »[note 1]. Son chantier s'achève en 1463[5].

Georges d'Amboise, premier ministre de Louis XII et deuxième archevêque à réaliser d'importants travaux sur le château, va le transformer jusqu'à ce qu'il devienne un château Renaissance. Émerveillé par l'art et l'architecture en Italie, il choisit Gaillon pour réaliser son « palais italien ». La transformation s'opère en deux étapes.

_-_Gaillon_plan_of_the_chateau_and_the_Gallery_Garden.jpg.webp)

_-_Gaillon_general_plan.jpg.webp)

De 1502 à 1506, Georges d'Amboise a recours à des constructeurs du Val de Loire, tels Colin Biart et son adjoint, Guillaume Senault[6].

De 1506 à 1509, le château de Gaillon devient le premier château de la Renaissance en France. Georges d'Amboise fait appel à de nombreux artistes italiens, parmi lesquels Andrea Solari (), et rouennais. Ainsi, en 1509, une fontaine monumentale en marbre de Carrare sculpté est acheminée d'Italie par Honfleur pour être placée dans la cour d'honneur. Cette fontaine avait été commandée le aux sculpteurs génois Agostino Solari, Antonio della Porta et Pasio Gaggini, en remerciement de la République de Venise à l'égard du cardinal d'Amboise qui était parvenu à évincer les Sforza de Milan. Elle comporte notamment une horloge hydraulique, rare pour l'époque. En 1508, le sculpteur Michel Colombe réalise pour la chapelle, commencée en 1504, un retable en marbre aujourd'hui conservé au Louvre, premier exemple de la technique du stiacciato en France. Pacello da Mercogliano crée à partir de le Jardin de Haut composé de vingt-six carrés, dont deux figures de labyrinthes végétaux.

Un neveu de Georges d'Amboise, Georges II, continue son œuvre en terminant la chapelle[note 2] en 1510[7], notamment par la pose des boiseries commencées dès 1508 par le maître menuisier Nicolas Castille[8].

Georges Ier fait aménager dans la partie nord du parc (appelé parc du Lydieu), un ermitage creusé dans la roche et entouré d'un bassin. Une « Maison Blanche » lui est ajoutée dans les années 1560[9].

Les constructions continuent pendant de nombreuses années, visant à embellir le château. En 1508, une correspondance écrite comporte une appréciation flatteuse à l'endroit de l'édifice, désigné comme « le plus beau et le plus superbe lieu qu'il y ait dans toute la France »[10]. L'intérêt même de l'académie d'architecture se manifeste par la visite de ses membres qui s'y rendent lors d'une incursion en Normandie entre les et [11].

Jacques Nicolas Colbert fait construire par Jules Hardouin-Mansart le pavillon qui porte son nom, orangerie de style classique, tandis qu'André Le Nôtre s'intéresse aux jardins en 1691. Au XVIIIe siècle, la fontaine italienne étant en mauvais état en raison d'un manque d'entretien, le cardinal de Saulx-Tavannes la fait démonter. Son bassin (quatre mètres de diamètre) et son socle sont alors transportés au château de Liancourt, propriété des La Rochefoucauld en Picardie ; puis transférés[12] dans le château de La Rochefoucauld, en Angoumois, dont ils ornent l'esplanade sud.

Le dernier archevêque résidant à Gaillon est Dominique de La Rochefoucauld, député du clergé aux États généraux de 1789.

En 1792, dans le sillage de la Révolution française, le château de Gaillon est étudié pour servir de refuge au roi Louis XVI et à sa famille. Le projet a été abandonné à la suite de la prise des Tuileries à Paris le même mois[13].

La même année, un citoyen Provost se porte acquéreur du château et en disperse les trésors[14].

par Lorenzo da Mugiano

sauvegarde de la Porte de Gênes

par Alexandre Lenoir.

Gaillon, un outil de politique carcérale

Le préfet de l'Eure Barthélémy François Rolland de Chambaudoin[15] propose de faire transformer l'ancien château pour y établir la maison centrale « régionale »[16]. Un décret du entérine la proposition préfectorale[17], de sorte que la dépouille de pierres devient propriété de l'État à la suite de son achat par l'administration de Napoléon Ier pour 90 000 francs.

Deux architectes successifs, Louis-Ambroise Dubut puis Louis-Robert Goust, sont appelés pour transformer le château en centre pénitentiaire. La maison centrale, inaugurée dès le , voit ses travaux d'aménagement terminés en 1824. En 1819, une évaluation est diligentée sous les auspices du magistrat François Barbé-Marbois[18]. De 1824 à 1868, la maison centrale de Gaillon ne cesse d'accueillir des délinquants, et notamment des mineurs. La nouvelle centrale s'affirme rapidement comme l'un des plus grands centres de détention de France[19]. L'explosion du nombre de mineurs incarcérés est particulièrement sensible à partir de 1840, suivant une circulaire du ministre Duchâtel. À cette époque, la centrale accueille plus d'une centaine de jeunes délinquants par an, souvent originaires de Paris et de sa banlieue, ainsi que de Rouen[20]. À partir du , la prison sépare les enfants des adultes.

En 1876, à l'emplacement des Jardins Hauts, est construit le premier établissement de France destiné aux déficients mentaux et aux épileptiques (il en subsiste la « Maison grise »). En 1901, la centrale est fermée ; les détenus sont transférés dans d'autres établissements.

Gaillon, un patrimoine carcéral

Le XXIe siècle est propice à la valorisation des traces du passé carcéral du château. Les graffitis sont l'objet de travaux de recensement et de protection. Ils touchent au château mais aussi à la « Maison grise », témoignage d'un long bâtiment créé pour l'hébergement des jeunes prévenus puis, après le transfert de ceux-ci vers la colonie pénitentiaire des Douaires[21], celui des aliénés[22].

Une garnison

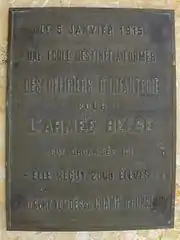

Un détachement du 74e régiment d’infanterie caserné à Rouen (quartier Pélissier) occupe l'ancienne maison centrale. Les hommes de la 8e compagnie du 28e régiment d'infanterie assurent le défilé du dans un uniforme « prototype » proposé pour supplanter la tenue comportant le pantalon « Garance ». À partir du , un centre d'instruction d'officiers sous-lieutenants auxiliaires, infanterie (CISLA I) y est organisé, ayant pour objet la réorganisation de l'armée belge, de la rééquiper et de former les cadres, après les ravages provoqués par les premiers mois de la Première Guerre mondiale. Son directeur en est le capitaine-commandant Neuray.

Le comte Pierre Ryckmans fait un passage par Gaillon. En , René Glatigny sollicite et obtient son passage à l'infanterie. Le , il est envoyé à Bayeux (Calvados) pour y suivre les cours du centre d'instruction des sous-officiers d'infanterie (CISOI) de l'armée belge. Le , il est nommé sous-officier et est envoyé au CISLA. La session de Gaillon se termine le . Sorti breveté, René Glatigny retourne au front où il décède des suites de blessures les jours suivant le . Une plaque commémorative témoigne de ce centre de formation militaire historique ; elle est visible à l'entrée du château. Le centenaire du CISLA a été commémoré le [23].

Par ailleurs, la tombe d'un soldat belge est incorporée au carré militaire du cimetière communal.

La « renaissance » du château

En 1925, le château est vendu aux enchères.

L'État le rachète le . Une longue procédure judiciaire s'engage. Le , l'acquisition est officialisée. Georges Duval, architecte en chef des monuments historiques, commence une étude pour la restauration de l'édifice. Les travaux commencent en 1977, année qui voit le remontage des éléments de la porte de Gênes dans la cour[24] conservés à l'École des Beaux-Arts de Paris. On note la restitution de la toiture du pavillon d'entrée pour laquelle est retenue une charpente en béton.

En naît l'Association pour la Renaissance du Château de Gaillon(ARC). Dès sa fondation, avec à son côté la municipalité de Gaillon, elle se donne pour objectif le rayonnement du monument en poussant à la réouverture du château au public, objectif atteint à l'été 2011.

Depuis, des thématiques annuelles soutiennent le flux des visites, renforcé d'expositions. Au titre des réalisations pérennes, une maquette du château reproduit l'édifice tel qu'on aurait pu le voir au XVIe siècle[25].

Description

Il s'agit du premier château de style Renaissance en France (1500-1509), suivi du château de Blois. Il est notamment un exemple majeur de la transition entre le gothique flamboyant (dit aussi « tardif ») et le style Renaissance.

Au début du XVe siècle, la basse-cour abritait : un four, des réserves à farine et à bois, un fenil, une fontaine, une écurie et un cellier au-dessus duquel on trouvait une cuisine[26]. La porte orientée vers la ville était ornée d'une statue de saint Michel, apportée de Rouen et placée là en 1405[27].

Aujourd'hui l'aspect du château résulte en grande partie de son passé pénitentiaire, cependant le pavillon d'entrée à la toiture en fer de hache[28], illustration d'accueil du présent article, reste un exemple remarquable de l'architecture de la Renaissance française.

Galerie sur le Val, qui relie la chapelle basse (cachée derrière les échafaudages) et la tour de la Sirène.

Galerie sur le Val, qui relie la chapelle basse (cachée derrière les échafaudages) et la tour de la Sirène. Intérieur de la chapelle basse (partie supérieure).

Intérieur de la chapelle basse (partie supérieure). Côté val de Seine en mai 2016. La tour de la Sirène possède une nouvelle toiture.

Côté val de Seine en mai 2016. La tour de la Sirène possède une nouvelle toiture. Une des maquettes du château.

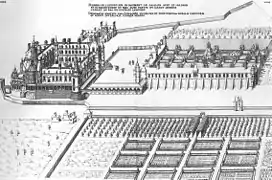

Une des maquettes du château. Le château et ses jardins reproduits par du Cerceau en 1576 (gravures par Louis-Henri Brévière).

Le château et ses jardins reproduits par du Cerceau en 1576 (gravures par Louis-Henri Brévière). Le château en 1658 par Israël Silvestre.

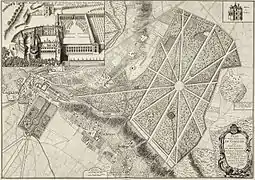

Le château en 1658 par Israël Silvestre. Plan du château et des jardins en 1748 par Le Tellier.

Plan du château et des jardins en 1748 par Le Tellier._-_Gaillon_Marble_Fountain.jpg.webp) Fontaine en marbre de Carrare importée pour le décor de la cour d'honneur.

Fontaine en marbre de Carrare importée pour le décor de la cour d'honneur. Retable en marbre de la chapelle haute du château, par Michel Colombe, 1508 - Le Louvre.

Retable en marbre de la chapelle haute du château, par Michel Colombe, 1508 - Le Louvre.

Protection

Au titre des monuments historiques[29] :

- le château est classé par la liste de 1862 ;

- le terrain situé au nord-ouest du château qui faisait partie de la composition de l'ancien parc, est classé par arrêté du ;

- l'assiette foncière des anciens jardins et les éléments subsistants de la clôture, ainsi que les vestiges archéologiques connus ou à découvrir, y compris la partie de parc vendue avec le château en 1797, à l'exclusion des parties déjà classées sont inscrits par arrêté du .

Notes et références

Notes

- De cet hôtel supposé sont aujourd'hui conservés le Pavillon d'Estouteville et la Tourelle d'Estouteville.

- Aujourd'hui ne subsiste que la « chapelle basse », la « chapelle haute » ayant été détruite à la Révolution.

Références

- André Châtelain, Châteaux forts et féodalité en Île de France du XIe au XIIIe siècle, Nonette, Créer, coll. « Patrimoine » (no 1), , 507 p. (ISBN 978-2-902894-16-1, lire en ligne), p. 213.

- Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, Société des amis de la Bibliothèque nationale et des grandes bibliothèques de France, (lire en ligne).

- Marie Casset, Les évêques aux champs, Publication Univ Rouen Havre (ISBN 978-2-87775-692-1, lire en ligne), p. 316.

- Deville, Comptes de dépenses de la construction du château de Gaillon, (lire en ligne).

- In Persée, Philippe Lardin, op. cit.

- Histoire du Berry: depuis les temps les plus anciens jusqu'en 1789.

- Chapelle du château de Gaillon, Observatoire du patrimoine religieux.

- Les boiseries de Gaillon au musée de Cluny, op. cit., p. 324.

- Juliette Ferdinand, Bernard Palissy : Artisan des réformes entre art, science et foi, Walter de Gruyter, (ISBN 9783110586121, lire en ligne).

- Extrait d'une lettre rédigée par un envoyé du duc de Ferrare, Bonaventura Mosti en 1508 in Yves Bottineau-Fuchs, Georges 1er d'Amboise (1460-1510) : un prélat normand de la Renaissance, Rouen, Éd. PTC, , 158 p. (ISBN 978-2-906258-90-7 et 2-906-25890-3, BNF 39954973, lire en ligne), p. 98.

- Procès-verbaux attribués à André Félibien in Les boiseries de Gaillon au musée de Cluny, en ligne sur Persée, p. 325.

- « The Dawn of the French Renaissance », sur https://books.google.fr/ (consulté le ).

- Étienne Burgy, « Frédéric Antoine Henri Le Fort », Dictionnaire Historique Suisse, (lire en ligne).

- Les boiseries de Gaillon au musée de Cluny, en ligne sur Persée, p. 327.

- « La maison centrale de Gaillon », sur criminocorpus, musée d'histoire de la justice, des crimes et des peines, (consulté le ).

- Marc Renneville, Pour une archéologie de la détention. Le château-prison de Gaillon (1812-1925), coll. « Revue d'histoire du XIXe siècle », (lire en ligne).

- Gouvernement impérial, Décret impérial portant création d'une maison centrale de détention pour les départements de l'Eure, de la Somme, de la Seine-Inférieure, de l'Orne et d'Eure-et-Loir : IV, Bull. CDXIV, n° 7592, vol. 18, Palais des Tuileries, Guyot, coll. « Collection complète des lois, décrets ordonnances, règlements et avis du Conseil d'État, … », (lire en ligne), p. 167.

- François Barbé-Marbois, Visite des prisons des départements de l'Eure et de la Seine-Inférieure : par un membre de la Société Royale pour l'amélioration des prisons, Paris, Imprimerie de Denugon, , 44 p. (lire en ligne).

- Antoine Vlastuin, Les mineurs en justice à la centrale pénitentiaire de Gaillon au XIXe siècle : mémoire de maîtrise Histoire, Rouen, , 155 p. (présentation en ligne)

- Jean-Claude Vimont (dir.), Jeunes, déviances et identités du XVIIIe au XXe siècle, vol. 15, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, coll. « Cahiers du Ghris », , 157 p..

- « Prison dite colonie pénitentiaire », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice rédigée par Jean-Louis Breton, Dominique Pitte et France Poulain relative au relevé des graffitis, 2013.

- Gaillon se souvient de la présence des Belges dans la cité, F3 Normandie, 26 avril 2015.

- Arc de la façade du château de Gaillon.

- Site de l'association pour la renaissance du château de Gaillon.

- Mengus 2021, p. 238.

- Mengus 2021, p. 252.

- Xavier Pagazani, La Demeure noble en Haute-Normandie : Chapitre 6. La maison seigneuriale : les « dehors », Presses universitaires François-Rabelais, (ISBN 9782869063099, lire en ligne), par.32.

- « Château de Gaillon », sur Mérimée.

Voir aussi

Bibliographie

- Jules Doublet de Boisthibault, Notice sur la maison centrale de Gaillon (Eure), imprimerie de Cosson, Paris, 1837 (lire en ligne)

- Élisabeth Chirol (pref. de Marcel Aubert), « Un premier foyer de la Renaissance : le château de Gaillon » dans Bulletin monumental, 1952, vol. 110, p. 197-200 lire sur Persée.

- Alexandre de Lavergne (1808-1879) (illustrations de Charles-Théodore Frère), « Châteaux et ruines historiques de France », édition C. Warée (Paris), 1845, vol. 396, p. 312-340 lire sur Gallica.

- Achille Deville, Comptes de dépenses de la construction du château de Gaillon publiés d'après les registres manuscrits des trésoriers du Cardinal d'Amboise, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne)

- Abbé F. Blanquart, « La chapelle de Gaillon et les fresques d'Andrea Solario » dans Bulletin de l'année 1898, Société des amis des arts du département de l'Eure, p. 28-53, lire sur Gallica.

- Flaminia Bardati, Il bel palatio in forma di castello. Gaillon tra Flamboyant e Rinascimento, Campisano Editore, Roma, 2009.

- A. de Saint-Hilaire, « Gaillon, la châtellenie et le château », La Normandie, vol. IX, , p. 54 et s. puis 122 et s. (lire en ligne, consulté le ).

- Philippe Lardin, « Les travaux d'aménagement, d'entretien et de reconstruction du château de Gaillon au XVe siècle d'après les sources écrites », Archéologie médiévale, vol. 25, , p. 115-131 (lire en ligne, consulté le ).

- Paul Vitry, « Les Apôtres d'Antoine Juste à la chapelle du château de Gaillon », Bulletin Monumental, vol. 65, , p. 352-364 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Joseph Marquet de Vasselot, « Les boiseries de Gaillon au Musée de Cluny », Bulletin Monumental, vol. 86, , p. 321-369 (lire en ligne, consulté le ).

Articles connexes

- style Louis XII

- Liste des monuments historiques de l'Eure ;

- École nationale supérieure des beaux-arts où les pièces de la porte de Gênes ont été remontées jusqu'en 1977 ;

- Andrea Mantegna, peintre. Son art a convaincu Georges d'Amboise de s'adresser à lui pour dessiner la frise de la porte de Gênes, sur la base de l'un des triomphes de César ;

- Michel Colombe, sculpteur du retable de Saint-Georges de la chapelle haute du château de Gaillon ;

- Guido Mazzoni, sculpteur rémunéré pour des médaillons à l'antique ;

- Giròlamo Paciarotto da Fiesole dit Jérôme Pacherot, auteur des marbres de la chapelle et de la fontaine centrale ;

- Famille Juste, sculpteurs italiens dont les représentants sont intervenus sous l'égide du cardinal d'Amboise ;

- Giovanni Giocondo : auteur putatif du château de Gaillon « Musée de sculpture antique et moderne ou Description historique et graphique ... - tome II - seconde partie - p 820 - », sur https://books.google.fr (consulté le ) ;

- Pacello da Mercogliano alias Pierre de Mercollienne : engagé par Georges d'Amboise pour réaliser les jardins du château de Gaillon ;

- Antonio de Beatis a restitué la description de la décoration intérieure dans l'itinéraire suivi par le cardinal Louis d'Aragon ;

- Gaglianico : son château recèle une fresque reproduisant en arrière-plan le château de Gaillon « Peinture italienne représentant le château de Gaillon », sur http://www.persee.fr, (consulté le ) ;

- Léon Palustre, auteur de L’Architecture de la Renaissance ;

- Félix Duban, architecte, auteur d'un dessin au crayon de 1837 de la Porte de Gênes dans la cour de l'École des beaux-arts (La cour des Études de l'École des Beaux-Arts (Paris), en ligne) référence 09-520705 / ARO2007-6.

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online