Abbaye de Saint-Évroult

L’abbaye de Saint-Évroult (également citée sous le nom d'abbaye d'Ouche) est une ancienne abbaye bénédictine construite sur l'actuel territoire de la commune de Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois (Orne). Elle est en ruines et fait l'objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [1].

| Abbaye de Saint-Évroult | |

Vue des ruines de l'abbaye. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Abbaye |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Orne |

| Ville | Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois |

| Coordonnées | 48° 47′ 26″ nord, 0° 27′ 50″ est |

Histoire

La fondation

L'abbaye de Saint-Évroult[note 1] ou abbaye d'Ouche apparaît dans les textes rédigés en latin médiéval sous les formes Sanctus Ebrulfus Uticensis, c'est-à-dire abbaye Saint-Evroult d'Ouche ou tout simplement plus tard Sanctus Ebrulfus. Elle appartient au diocèse de Lisieux puis, après la Révolution, au diocèse de Sées. Elle est réputée pour avoir été fondée au VIe siècle[2] par saint Évroult sous le nom d’« abbaye d’Ouche », dont on trouve mention pour la première fois dans un diplôme de Charles le Simple en l'an 900 : monasterio que vocatur Uticus[3], c'est-à-dire d’Utica, du pays d'Ouche.

Évroul, originaire de Bayeux, est un courtisan de Childéric Ier, fils de Clovis. Il jette les fondations de sa retraite dans la forêt d'Ouche en 567 et devient le chef de quinze monastères et de 1 500 religieux. Il place son couvent sous l'invocation de saint Pierre et sous la règle de saint Benoît[4].

Lorsque la tourmente des raids scandinaves s’abat sur la partie de la Neustrie amenée à devenir la Normandie, du milieu du IXe jusqu'au début du Xe siècle, le monastère d’Ouche semble avoir, selon toute vraisemblance, échappé à la fureur des Hommes du Nord, contrairement à la plupart des abbayes de l’actuelle Normandie[5]. En effet, Saint Evroult avait désiré fonder une communauté isolée du monde ; à l’écart des principaux axes de circulation et préservée par l’abri des profondes frondaisons de la forêt alentour, l'abbaye d'Ouche a ainsi été soustraite au pillage. Fait extraordinaire, elle conserve les reliques de son saint fondateur et de ses disciples, tandis que tous les autres monastères du diocèse de Sées, à l’image de la plupart de ceux de la province ecclésiastique de Rouen, comme Jumièges, se voient contraints de translater leurs trésors sacrés vers des régions épargnées par les incursions scandinaves. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce n'est pas des Vikings païens qu'est venu le coup fatal qui a abattu l'abbaye d'Ouche et signé la disparition de la communauté religieuse établie par saint Evroult pour une durée d'un siècle, mais des soldats chrétiens d'Hugues le Grand, duc des Francs.

Le monastère pré-normand est restaurée à partir de 1050 sous le vocable de saint Évroult par Guillaume Giroie et ses neveux Robert et Hugues de Grandmesnil, appartenant à deux importantes familles normandes : les Giroie, et les Grandmesnil. Ils reçoivent le soutien d’abbayes telles que l'abbaye Notre-Dame du Bec et l’abbaye de Jumièges. L'église est construite en 1050 et dédicacée à la Vierge Marie, puis à saint Pierre et à saint Évroult, le .

Le développement

Guillaume Giroie se retire à l'abbaye du Bec, confie à l'abbé Herluin la direction de Saint-Évroult, qui envoie Lanfranc comme prieur. Les dons se multiplient.

- L’abbaye de Saint-Évroult participe à la fondation de l'abbaye Saint-Martin de Sées.

- Le moine le plus célèbre de l'abbaye est Orderic Vital, auteur d’une Historia ecclesiastica, source importante de l'histoire du monde normand (Normandie, Angleterre, Italie). Le sixième livre de son œuvre est même un historique de l'abbaye.

- Geoffroi Malaterra, chroniqueur normand du XIe siècle, y est moine dans sa jeunesse.

- Guillaume du Merle, moine prédicateur du XIe siècle, contribue selon Orderic Vital, par sa science, son éloquence et ses vertus au rétablissement de la discipline et des mœurs qui s’accomplit à cette époque sous l’impulsion du pape Grégoire VII.

- Robert de Grandmesnil, l’un de ses abbés, qui doit fuir en Italie pour éviter la colère ducale en 1061-1062, y fonde le monastère de Sant'Eufemia.

- En 1063, le seigneur d'Échauffour incendie l'abbaye.

Pendant l'abbatiat de l'abbé Meinier qui reçoit en 1081, la deuxième et dernière reine normande Mathilde qui dote l'abbaye, l'édifice grandit et l'abbé voit avant de mourir en 1089, le cloître, la salle capitulaire, le réfectoire, le dortoir, les offices, la cuisine et les bâtiments communs protégés par des fossés et ouvrages de défense. En 1091, l'abbé Serlon d'Orgères devient évêque de Sées. Sous Roger du Sap, le nombre de moines passe de 80 à 115 et l'abbaye fonde une succursale, le prieuré Saint-Martin de Noyon-sur-Andelle en 1107, mais sur les 115 religieux, beaucoup prennent le chemin du diable, et des dissensions internes et externes avec les évêques et les seigneurs laïcs sont nombreuses. Saint-Évroult est au faîte de sa grandeur[6].

Le déclin

- En 1094, Robert de Bellême, comte d'Alençon, rançonne l'abbaye.

- Le , Henri Beauclerc vient en l’abbaye de Saint-Évroult lors d’une campagne contre les seigneurs de Bellême. Il accorde alors une charte rétablissant un certain nombre de droits à l’abbaye. C'est seulement dans les années 1120, que l'investiture de l'abbé par la crosse et l'anneau a été abandonnée[7].

- En 1119, le seigneur de la Ferté-Frênel ravage le monastère et en 1136, le seigneur de Laigle incendie le couvent et 84 maisons du bourg.

- En 1231, l’abbaye est reconstruite, le gros des travaux se poursuit jusqu'en 1284.

- En 1258, lors de la visite d'Eudes Rigault, archevêque de Rouen, l'abbaye compte trente-et-un moines dont neuf prêtres[8].

- En 1332, la tour de l'église qui s'est effondrée est reconstruite.

- Entre 1388 et 1450, l'abbaye souffre des ravages des Anglais.

La richesse de l'abbaye suscite des convoitises, et, déjà, en 1392, un abbé commendataire, Guillaume II de Vergé, archevêque de Besançon et cardinal, a obtenu la commende, mais elle est révoquée par le pape Benoît XIII en 1395. En 1484, Jacques de l'Espinasse est le dernier abbé régulier, et après lui vont se succéder cardinaux, princes, archevêques, évêques, aumônier du roi qui ne s'occupent que d'accroître leurs profits. Cette mise en commende dépouille le monastère de ses plus importants privilèges, entraîne la perte d'émulation, du zèle pour l'étude et un relâchement de la discipline[9].

- En 1532, Henri VIII, roi d'Angleterre, abjure le catholicisme et prive l'abbaye de ses biens en Angleterre.

- En 1556, le roi Henri II autorise une coupe de bois pour soigner de nombreux religieux malades, réparer l'abbaye et les forges[10].

- En 1588, l'église est brûlée par le seigneur d'Échauffour pour se venger des Ligueurs.

Les bénédictins de Saint-Évroult adhèrent à la réforme de la congrégation de Saint-Maur en 1628. Les prieurs mauristes nommés de 1675 à 1778 construisent et réparent l'abbaye. 1675 : construction de la bibliothèque, 1681 : réparation du dortoir, 1684 : beaucoup d'augmentations et de réparations, 1693 : décoration du réfectoire, 1708 : infirmerie, 1711 : décoration de l'hospice, 1723 : couverture des clochers en ardoises, 1729 : réparations, 1749 , l'hospice est terminé, 1755 : décoration de la sacristie, 1776 : jardin devant le grand dortoir, 1778 : sculptures dans le cloître[11].

La fin

Le , l'Assemblée nationale déclare les biens donnés à l'Église comme biens nationaux. Le prieur, le sous-prieur, dix profès et un frère convers quittent l'abbaye, l'abbé commendataire étant François Bareau de Girac, évêque de Rennes. En 1790, la municipalité de Notre-Dame-du-Bois obtient l'église abbatiale pour en faire son église paroissiale. Le , la tour du transept s'écroule et entraîne avec elle les voûtes et les arcades supérieures. L'abbaye est ruinée et ses pierres alimentent un four à chaux[12].

La bibliothèque

.png.webp)

Si Orderic Vital, Serlon et Lanfranc ont marqué l'histoire de l'abbaye, elle est aussi connue pour ses copistes, Bérenger, Goscelin, Rodolphe, Bernard, Turquetil et Richard. Rodolphe Malcouronne, frère de Guillaume Giroye est instruit en grammaire, logique, astronomie et musique, Goisbert est un savant médecin. La bibliothèque de Saint-Évroult possède plusieurs manuscrits précieux des pères de l'Église qui sont consultés par les bénédictins pour leurs belles éditions[13].

- L'inventaire de la bibliothèque en 1791 comprend 4 034 volumes dont 356 manuscrits et brochures dont : la Bible en cinq langues en douze volumes, Histoire des concils en trente-deux volumes, Les Saints pères en douze volumes, Les œuvres de saint Augustin en six volumes, Saint Thomas en six volumes, Bibliothèque des prédicateurs en dix-sept volumes, Bibliothèques et histoire des auteurs ecclésiastiques en cinquante-sept volumes, Histoire et mémoires de l'Académie en 72 volumes…

- Le chartrier : 362 liasses, Administration des fiefs, dîmes, rentes : 330 liasses, Titres concernant le prieuré : 62 liasses[14].

- Enluminures : Lectionnaire de l'office de Saint-Evroult d'Ouche, seconde moitié du XIVe siècle[15]. Sacramentaire à l'usage de l'abbaye de Saint-Evroult d'Ouche de la fin du XIe siècle[16]. Traités musicaux de Gui d'Arezzu[17].

Le temporel

L'abbaye de Saint-Évroult est une abbaye riche avec environ 30 000 livres de rente. Elle a le titre de baronnie, le droit de chasse et l'exemption du droit de Tiers-et-Danger dans la forêt de Saint-Évroult.

- Dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Évroult, les chartes concernent plus de 130 paroisses dont : Barou : patronage, dîmes et droits, Bailleul : dîmes, Beaunay : patronage, Bocquencé : patronage, dîmes, moulin du Bourgez, rentes et redevances, Bonsmoutin : patronage, dîme, Crossey: terres, Champhault : dîmes et terres, Cernières : patronage et dîmes, Croisilles : patronage et terres, Chartres : vin, Coleville : dîmes, Couvieray : terres, chapelles de Saint-Denis et de Saint-Évroult, Douet : patronage, dîmes, terres, droits et redevances, Échauffour : patronage, dîmes, terres, rentes et bois (forêt de Saint-Évroult), Émienville : patronage et dîmes, nombreuses chartes sur Notre-Dame-du-Bois, des mines[18].

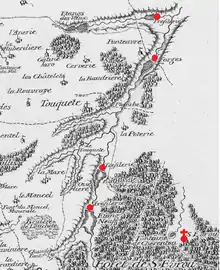

- Dans le pouillé du diocèse de Lisieux, en 1350, l'abbaye de Saint-Évroult possède les bénéfices de 19 paroisses dont Le Sap, Fourneville, Montreuil l'Argillé, Bocquenncé, Notre-Dame-du-Hamel, Échauffour, Le Merlerault, Le Noyer Menard, Touquettes.

- Dans le pouillé du diocèse de Sées, l'abbaye a le patronage des églises de Moulins, Bonsmoulins, Sainte-Gauburge, Meheru, Hauterive, Saint-Cenery-de-Girey, Médavy, Rabodanges, Damblainville et Sainte-Eugenie[19].

- En Angleterre, avant la confiscation de ses biens par Henri VIII, roi d'Angleterre en 1532, l'abbaye possède de nombreux domaines, manoirs, paroisses et un prieuré dans la ville de Ware (Hertfordshire), fondé par Guillaume le Conquérant, qu'elle donne aux chartreux de Bethléem de Shene en 1414[20].

- En 1789, les recettes de l'abbaye sont de 31 042 livres pour 31 012 livres de dépense dont 10 439 livres pour la nourriture et l'entretien des religieux. Leurs biens : l'enclos de l'abbaye, une portion de la Grosse Forge de Pont-d'Œuvre, les fermes du Noireau, de l'étang, de la Gastine, onze chevaux, cinq vaches, des caves pouvant contenir vingt-cinq tonneaux et deux tonnes, des meubles et objets précieux, les meubles de l'hôtellerie, les tabisseries et la bibliothèque[21].

La métallurgie

- Dans le duché de Normandie, sept baronnies sont des baronnies fossières, l'abbaye de Saint-Évroult, l'abbaye de Lyre, l'abbaye de Saint-Wandrille et les baronnies de Ferrière, Gacé, la Ferté-Frênel et des Bottereaux près de Glos-la-Ferrière. Elles ont le droit de faire travailler dans leurs forêts, une fosse charbonnière, et à cause de cette fosse de forger et de faire fer en grosses forges. Les moines bénédictins de Saint-Évroult s'adonnent au Moyen Âge au travail du fer. L'acquisition en 1364 de la forêt d'Échauffour fournit à ses barons fossiers une source de combustible. En 1669, la forêt d'Échauffour ou forêt de Saint-Évroult couvre 2 400 hectares.

- En 1307, un jugement confirme les droits de l'abbaye, de ses bûcherons et charbonniers dans sa forêt. Avant l'apparition du haut-fourneau et du procédé indirect, le minerai de fer est réduit dans des bas-fourneaux.

- L'abbaye se dote d'un haut-fourneau et d'une affinerie vers 1493. En 1532, coexistent le procédé direct et le procédé indirect. En 1556, le roi Henri II autorise une coupe de bois pour réparer la grosse forge et l'augmenter d'une fonte et d'un fourneau. En 1634, l'abbaye construit la première tréfilerie de Normandie à l'emplacement de l'ancien moulin de Notre-Dame. La tréfilerie cesse son activité vers 1750 et la forge vers 1800, l'affinerie est détruite et remplacée par une tréfilerie en 1818. L'évolution de la production est donnée par les baux, 1 000 livres à la fin du XVIe siècle, 2 800 livres au milieu du XVIIe siècle, 150 livres en 1789. Vendue comme bien national, l'affinerie de Pont-Œuvre se compose de huit bâtiments, atelier, logement d'ouvriers, écurie, étable et magasin à fer. Le fourneau sur l'étang de Saint-Père comprend des logements ouvriers et deux halles à charbon[22].

Description

- L'abbaye de Saint-Évroult est implantée sur un terrain en pente douce vers l'est et la rivière de Saint-Évroult. Le cadastre napoléonien de 1826 garde les traces du système hydraulique avec, à l'ouest du site le ruisseau de la Fontaine Saint-Évroult dont les aménagements traversent l'enclos de l'abbaye. Le parcellaire, la présence du pressoir, donnent des limites qui semblent correspondre au Monasticon Gallicanum du XVIIe siècle même si l'artiste a pris quelques libertés avec la forme de la cour principale et des jardins.

- L'église construite à la fin du XIe siècle, puis à nouveau au XIIIe siècle est achevée au début du XIVe siècle. Elle s'orne de sculptures d'influences bourguignonnes. Au XVe siècle, l'abbaye est dotée d'un porche et d'un mur d'enceinte. Au XVIIe siècle, construction en retour des murs d'enceinte et d'un logis abbatial en briques[1].

- L'organisation de l'abbaye sépare les deux fonctions, la partie ouverte aux hôtes et aux convers et l'espace des religieux, avec un accès par la porte principale au nord, desservant une grande cour avec la maison du frère procureur, le logis abbatial et son jardin clos de murs, à l'ouest du cloître, l'accès à l'hôtellerie, le cellier, la cuisine et au-dessus l'infirmerie, les annexes de fonctionnement: écurie, étable, granges, cellier, pressoir, caves à vin et au sud, l'accès aux champs.

- L'église avec la nef, le transept et le chœur a 93 m de long, 97 avec les chapelles, la nef 24 m de large, le transept 36 m de large y compris les murs. La voûte a 25 m de haut et la grande fenêtre du transept s'ouvre sur 20 m de hauteur. Le portail est composé d'une grande ogive avec des colonnes supportant à hauteur d'homme les statues des évangélistes dans des niches, avec, au-dessus une foule d'anges. Deux tours s'élèvent au-dessus du portail, une tour de 33 m de haut à la croisée du transept. Une galerie de petites ogives règne autour de la nef.

- Le cloître au sud de l'église et un carré de 40 m de côté avec une fontaine au centre. Il s'ouvre sur les bâtiments réguliers.

- La salle capitulaire, dans le prolongement du transept sud et à l'est du cloître a 17 m de longueur et 9 m de largeur avec des arcs ogivaux appliqués au mur extérieur de l'église, les arcs en plein cintre ont de beaux chapiteaux et un groupe de têtes. Dans le prolongement de la salle capitulaire, au rez-de-chaussée, le chauffoir, le scriptorium et les ateliers des religieux, à l'étage, la bibliothèque, un grand dortoir de 65 m sur 10 et au sud un petit dortoir sur deux étages de 30 m sur 6 m de largeur.

- Le réfectoire, au sud du cloître, fait 43 m de long sur 13 m de largeur pour une hauteur de 19 m sans piliers[23].

- Des fouilles récentes ont mis en évidence la présence d'un bâtiment primitif du VIIe siècle à l'emplacement de la salle capitulaire et des sépultures du XIIIe siècle[24].

Les objets

Deux châsses du XIIIe siècle de l'abbaye de Saint-Évroult sont classées Monuments historiques à titre d'objets[25].

Une châsse en forme de maison de 30 cm de longueur, 15 cm de largeur et 25 cm de hauteur est revêtue de plaques de cuivre doré sur lesquelles se trouvent, sur les deux faces, des feuilles d'argent avec des figures repoussées des douze apôtres. Sur le toit, un saint personnage est entouré de quatre évangélistes. L'ensemble est décoré de pierres rouges et bleues.

Une autre châsse, plus grande, de 45 cm de longueur, 18 cm de largeur et 30 cm de hauteur, est recouverte de plaques de cuivre et d'argent[26].

Un reliquaire du XIIIe siècle composé d'une ampoule en cristal de roche, recouvert d'une chape en vermeil où sont enchâssées des perles fines. L'ensemble mesure 13,4 cm de hauteur pour un diamètre d'ouverture de 4,7 cm et une largeur maximale de 6,4 cm[27].

Héraldique et sigillographie

Armoiries : burelé d'or et d'azur de 10 pièces, à l'escarboucle à huit rays, fleurdelysée, d'or, brochant sur le tout[28].

Sceaux :

2861 : Reginaldi, 1214, sceau ovale, 64 mm, l'abbé debout, crossé, tenant un livre, SIGILEM REGINALDI, ABBATIS SANCTI EBRULFO.

2862 : Nicolas, 1245, sceau ogival, 50 mm, l'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre ouvert, accosté à gauche d'un buste monacal de profil, champ fretté, SIGILUM NICOLAI ABBATIS DE SANCTO EBRULFO, contre-sceau: l'abbé de la face à mi corps.

2863 : R…, 1444, ogival, 60 mm, dans une niche gothique, saint Évroult crossé, tenant un livre, au-dessous : l'abbé crossé.

2159 : Antoine Barberini, cardinal, évêque de Turculum, abbé commendataire de Saint-Évroult, 1657, ovale, 53 mm, un écu portant trois abeilles, une croix surmontée d'un chapeau de cardinal, devant: une croix de Malte, le tout, supporté par six anges[29].

Liste des abbés

Selon une liste fournie par le Gallia christiana[30] et le Normannia monastica[31].

Abbés réguliers :

- Saint-Evroult

- Raginger, souscrit au concile d’Attigny en 765.

- Théodoric, Thierry de Mathonville 1050-1057

- Robert de Grandmesnil 1059-1061, mort en 1079 abbé de Sainte-Euphémie, en Calabre.

- Osberne, fils d’Herfast 1061-1066[note 2], moine de la Sainte-Trinité de Rouen, prieur de l'abbaye de Cormeilles.

- Mainier d'Échauffour 1066-1089[note 3], fils de Gosselin d’Échauffour. Il a choisi comme prieur Foulque de Guernanville, qui devient en 1078 abbé de Saint-Pierre-sur-Dives.

- Serlon d'Orgères 1089-1091, devenu évêque de Sées en 1091.

- Roger du Sap 1091-1122[note 4], il vit la dédicace de l’église abbatiale sous son abbatiat.

- Garin des Essarts 1123-1137

- Richard de Leicester 1137-1140[note 5], il participe au concile de Latran.

- Renouf 1140-vers 1159, moine de Saint-Évroult, prieur de Noyon.

- Bernard 1159-1159, déposé car il a endetté l’abbaye.

- Robert II de Blangy 1159-1177[note 6], moine du Bec.

- Raoul de Sainte-Colombe 1177/1178-1189

- Richard II 1189-1190

- Renaud 1190-1214, il ramena les reliques de saint Evroult, saint Aile et saint Ausbert de Rebais.

- Herbert -1217

- Geoffroi -1218

- Roger de Salmonville -1233

- Nicolas -1247, il devint en 1247 chartreux à Val-Dieu.

- Richard du Val-Corjon -1269

- Nicolas de Villiers -1274, il abdiqua.

- Guillaume de Montpinçon 1281

- Geoffroi de Girouart 1281-1303

- Thomas du Douet Artus -1309

- Nicolas de Pont-Chardon -1316

- Raoul Grant -1318, ancien prieur de Ware en Angleterre.

- Richard de Tiercelin -1334

- Nicolas Hébert -1352

- Elie Jean du Bois 1366

- Philippe le Breton -1392

- Guillaume de Vergy 1392-1395, abbé commendataire, archevêque de Besançon et cardinal.

- Robert le Tellier 1395-1408, ancien prieur de Saint-Hymer, abbé régulier.

- Michel de Philippe -1439, ancien prieur de Saint-Martin de Noyon

- Robert l’Apostole -1459

- Guillaume le Seilleys -1466

- Jacques de l’Espinasse -1484, dernier abbé régulier de Saint-Evroult.

Abbés commendataires :

- Auger de Brie[32] 1484-1503, chanoine de Chartres, protonotaire apostolique et archidiacre de Rouen.

- Georges d'Amboise 1503, cardinal et archevêque de Rouen, nommé par le pape Pie III[33].

- Félix de Brie 1503-1546, neveu d’Auger de Brie, doyen du Mans. Il s'est retrouvé en compétition avec Guillaume de Hellenvilliers, élu par les religieux de l'abbaye.

- Gabriel Le Veneur -1574, évêque d'Évreux.

- Antoine Evrard de Saint-Sulpice, évêque de Cahors.

- Louis d’Este -1586, cardinal.

- Antoine de Roquelaure, il confia l’administration de l’abbaye à Sarron de 1588 à 1595.

- François de Sacquépée de l'abbaye de Selincourt -1613

- Charles Chaliveau de la Bretonnière -1625, conseiller et aumônier du roi.

- Nicolas Aligre -1638, il introduit en 1628 les religieux de la congrégation de Saint-Maur.

- Antonio Barberini -1671, cardinal italien, archevêque de Reims, grand aumônier de France.

- Guillaume Egon 1671-1689, cardinal, démissionnaire, mort en 1704 abbé de Saint-Germain-des-Prés.

- François Gobert -1702, comte d’Apremont et de Reckein, chanoine de Strasbourg et de Cologne.

- Charles-Philippe Gobert 1703-1719, frère de François Gobert.

- Charles de Saint-Albin 1721-1764, évêque de Laon, archevêque de Cambrai.

- Henri-Louis-René des Nos 1764-1769, évêque de Rennes, évêque de Verdun.

- François Bareau de Girac 1769-1791, évêque de Saint-Brieuc, évêque de Rennes, mort en 1820 chanoine de Saint-Denis.

Membres illustres

- Lanfranc, prieur du Bec puis de Saint-Évroult, avant de devenir abbé de Saint-Étienne de Caen et archevêque de Cantorbéry.

- Orderic Vital, moine de Saint-Évroult, rédacteur de l’Historia ecclesiastica.

- Serlon et Philippe le Boulanger, devenus évêques de Sées.

- Frilion ou Foulques, devenu abbé de Saint-Pierre-sur-Dives.

- Robert du Chalet, premier abbé de Lyre.

Notes et références

Notes

- Dans les textes anciens, Evroult est parfois orthographié Evroul et en latin EBRULFUS ou EBRULPHUS.

- Il meurt le et il est enterré par Vital, abbé de Bernay, dans le cloître.

- Il meurt le . Il est enterré dans le chapitre.

- Il est le fils de Gervais de Montreuil et d'Emma. Il meurt le et il est inhumé dans le chapitre près de l'abbé Osberne.

- Il meurt le , en Angleterre. Il est inhumé dans l'abbaye anglaise de Thorney par l'abbé Robert de Prunelei, ancien moine de Saint-Évroult.

- Il meurt le .

Références

- « Notice n°PA00110920 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- François Neveux, La Normandie des ducs au rois, Xe – XIIe siècle, Rennes, Ouest-France université, , 676 p. (ISBN 2-7373-0985-9), p. 309.

- François de Beaurepaire, Les noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, éditions Picard 1981. p. 155.

- Louis-François du Bois: Histoire de Lisieux, ville, diocèse et arrondissement, tome: 2, pages: 5 à 8.

- Vincent Hincker, in Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, une abbaye bénédictine en terre normande, Condé-sur-Noireau, NEA, (ISBN 2-914410-00-X), p. 19

- L. de La Sicotière: Le département de l'Orne, archéologique et pittoresque, p. 89-91.

- Neveux 1998, p. 314.

- Journal des visites pastorales d'Eude Rigault, archevêque de Rouen, p. 303.

- Louis-François du Bois: Histoire de Lisieux, ville, diocèse et arrondissement, tome 2, p. 18 et 30.

- Cahiers de l'inventaire: La métallurgie normande, p. 270.

- Louis-François du Bois: Histoire de Lisieux, ville, diocèse et arrondissement, tome 2, p. 36 à 39.

- Abbé Dupont: L'abbaye de Saint-Evroult, paroisse de Touquette-en-Ouche de 1789 à 1815, p. 6-10, 25-27.

- P.C. Maurey d'Urville: Recherches historiques sur la ville, les évêques et le diocèse de Séez, p. 312.

- L. de La Sicotière: L'Orne archéologique et pittoresque, p. 93.

- Base Enluminures du Ministère de la Culture, Origine: B.M. Alençon, ms 0128, f: 026v.

- Base enluminures du Ministère de la Culture, Origine: B.M. Rouen, ms 0273.

- Traités musicaux de Gui d'Arezzu, graduel de Saint-Evroult, 1101-1200, manuscrit, lettrines pages: 6v, 17v, 46v, 59v, ex-libris, page: 159v, visible sur Gallica.

- Cartulaire de Saint-Evroul, latin 11055, p. 2.

- Auguste Longnon, Pouillé de la Province de Rouen, p. 201 et 227.

- L. de La Sicotière, Le département de l'Orne, archéologique et pittoresque, p. 96.

- Abbé Dupont, L'abbaye de Saint-Evroult, paroisse de Touquette de 1789 à 1815, p. 11, 15, 22.

- Cahiers de l'inventaire, La métallurgie normande, p. 30, 31, 88, 199, 208, 216, 224, 225, 236, 270.

- L. de La Sicotière, Le département de l'Orne, archéologique et pittoresque, 1845, page 98 bis.

- A. S. Vigot, La salle capitulaire de l'abbaye de Saint-Évroult-Notre-Dame-du Bois, rapport final d'opération archéologique : fouille programmée, pour Éveha

- « Notice n°PM1000600 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- L. de La Sicotière, Le département de l'Orne, archéologique et pittoresque, page 98 ter.

- Musée de Normandie, n° DSAN-83-1219-12. Ce reliquaire est décrit dans Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, 1829-1830, p. 320-325 et une gravure dans l'Atlas 1829-1830, planche: XI.

- Alfred Canel, Armorial de la province des villes de Normandie, Rouen: A. Péron, 1849.

- G. Demay: Inventaire des sceaux de la Normandie

- La France pontificale (Gallia christiana), histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours, divisée en 17 provinces ecclésiastique. Rouen

- Véronique Gazeau (préf. David Bates et Michel Parisse), Normannia monastica (Xe – XIIe siècle) : II-Prosopographie des abbés bénédictins, Caen, Publications du CRAHM, , 403 p. (ISBN 978-2-902685-44-8), p. 273-290

- Les Bries, abbés de Saint-Evroult

- The Cardinals of the Holy Roman Church: Consistory of September 17, 1498 (VII).

Voir aussi

Bibliographie

- Neustria Pia

- Gallia Christiana

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11820 « Regalis abbatiæ Sancti Ebrulfi ichnographia »

- Cartulaire de l'abbaye de Saint-Evroul, latin 11055 et 11057, Obituaire, martyrologe, latin 10062

- Léon de la Sicotière: Saint-Évroult, dans: L'orne archéologique et pittoresque, page: 79

- Louis-François du Bois: Histoire de Lisieux, ville, diocèse et arrondissement. - tome: 2, Saint-Évroult d'Ouche, pages: 5 à 40

- Alexandre Dupont, L'abbaye de Saint-Evroult, paroisse de Touquette-en-Ouche, de 1789 à 1815 : d'après les documents la plupart inédits extraits des registres de la paroisse de Notre-Dame de Touquette.Touquette (Orne): chez l'abbé Morieux, 1897.gallica.bnf.fr

- P.C. Morey d'Orville: Recherches historiques sur la ville, les évêques et le diocèse de Séez, Saint-Evroult, page: 309

- Frédéric Galeron: Mémoires de la société des antiquaires de Normandie, 1829, Saint-Evroult, page: 320

- Frédéric Galeron: Promenade aux ruines du monastère de Saint-Evroult (Orne), dans: Revue normande, volume: 1, page: 172

- Bulletin monumental, 1872: Ruines de Saint-Evroult, page: 705

- La Normandie monumentale et pittoresque, Orne, 2e partie, page: 81

- Orderic Vital / Auguste Le Prévost: Les études dans l'abbaye de Saint-Évroul, dans: Historiæ ecclesiasticæ libri tredecm, tome: 5, page: III

- Orderic Vital / Louis-François du Bois: Histoire de Normandie. gallica.bnf.fr Lire en ligne.