Abbaye de Hambye

L'abbaye Notre-Dame de Hambye est un ancien monastère bénédictin, fondé au XIIe siècle et partiellement ruinée aujourd'hui, dont les vestiges se dressent sur le territoire de la commune française de Hambye dans le département de la Manche, en région Normandie. Elle fut le centre de la seigneurie ecclésiastique de Hambye.

| Type | |

|---|---|

| Fondation | |

| Dédicataire | |

| Styles | |

| Religion |

Roman Catholic (en) |

| Ordre religieux | |

| Usage |

Désaffecté (d) |

| Patrimonialité | |

| État de conservation |

partiellement détruit (d) |

| Coordonnées |

48° 55′ 18″ N, 1° 15′ 53″ O |

|---|

L'abbaye est classée aux monuments historiques.

Localisation

Les restes de l'abbaye Notre-Dame sont situés sur les bords de la Sienne et de la route départementale 51, à 3 kilomètres au sud du bourg d'Hambye, dans le département français de la Manche.

Historique

Fondée vers 1145 par le seigneur et baron du lieu, Guillaume Paynel[note 1], l’abbaye de Hambye, dédiée à Notre Dame, est élevée en un siècle. Sous l’impulsion des « moines gris », moines bénédictins venus de la congrégation de Tiron dans le Perche, Notre-Dame de Hambye connaît alors une période florissante. Les donations affluent : rentes, dîmes, terres, églises avec leurs revenus, etc.

En 1249, six religieux de l'abbaye, accompagnés du Père Dom Robert partirent fonder l'abbaye Notre-Dame de Lanthénac, dans les Côtes-d'Armor. Cet âge d’or dura jusqu’au XIVe siècle. Tombée en décadence à partir du XVe siècle, la communauté monastique s’éteint à la fin du XVIIIe siècle.

Au XIIIe siècle, l'abbaye de Hambye était à la tête de six abbayes et de cinq prieurés[1].

La seigneurie de Hambye, quant à elle, est transmise en 1414 ou 1415 par Jeanne Paynel à son mari Louis d'Estouteville, glorieux défenseur du mont Saint-Michel. Elle passe ensuite, avec le patronage de l'abbaye aux maisons d'Orléans-Longueville, puis de Matignon-Grimaldi, qui deviennent princes de Monaco.

Comme partout en France, l’abbaye devient bien national en 1790 et le mobilier est dispersé aux enchères. L’église abbatiale elle-même est vendue en 1810 sur décret impérial : elle sert alors de carrière de pierres, tout comme le cloître. Ce n’est qu’à partir de 1900 que l’édifice est classé monument historique. En 1956, des particuliers, les époux Beck, rachètent une partie des bâtiments. En 1964, les élus du conseil général de la Manche votent l’acquisition du reste de l’abbaye : l’église abbatiale en ruine, la porterie et la maison des frères convers.

Les unes et les autres entreprennent alors des travaux de restauration pour lui rendre sa beauté.

Aujourd’hui, l’abbaye de Hambye appartient au réseau départemental des sites et musées de la Manche mis en place par le conseil général. Les bâtiments conventuels demeurent une propriété privée.

Description

Église abbatiale

L’église abbatiale, construite pour la plus grande partie entre la deuxième moitié du XIIe et le XIIIe siècle[note 2] (1180-1250[3]), en reprenant avec des dimensions plus modestes le même plan que Savigny[3], présente un bel exemple d’architecture gothique primitive. En 1810, par décret impérial, elle est vendue et transformée en carrière de pierre. La façade et une partie de la nef sont abattues. Deux colonnes du chœur sont également déposées. L’église se détériore et le chœur menace de s’effondrer. Orientée, elle reprend le plan traditionnel en forme de croix latine.

Le chœur présente un style simple et élégant[note 3]. Il est composé de deux travées et d’un rond-point. Cinq chapelles rayonnantes (fin XIIe) s’ouvrent sur le déambulatoire. L’élévation est composée de trois niveaux : les grandes arcades, le niveau intermédiaire percé des petites fenêtres des combles et les fenêtres hautes ornées d’un trilobe. Le chœur a fait l’objet d’une grande campagne de restauration en 2009 et 2010. C'est dans le chœur qu'est inhumé Louis d'Estouteville[2] et son épouse Jeanne Paynel.

Au nord du transept, la chapelle Saint-Michel, voûtée d’une croisée d’ogive, est surmontée par une tribune seigneuriale. À l’entrée on peut voir un chapiteau historié (XVe siècle) représentant une scène de chasse. À la croisée du transept, la tour carrée culmine à 30 mètres et servait de clocher.

Réservée aux frères convers, la nef ne sera achevée qu’au tout début du XIVe siècle. Très étroite et très élancée, elle était à l’origine plus longue. Une partie de la première travée ainsi que la façade ont été détruites en 1820. En 2011, les bases de la façade ont été dégagées lors d’un chantier de fouilles archéologiques.

Vestige de la tour.

Vestige de la tour. Vue depuis le sud-est.

Vue depuis le sud-est..JPG.webp) Intérieur en lumières.

Intérieur en lumières. Vue méridionale.

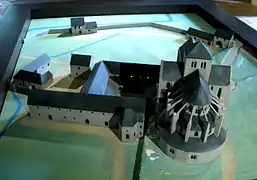

Vue méridionale. Maquette de l'abbaye.

Maquette de l'abbaye.

Bâtiments conventuels

Les bâtiments conventuels sont du XIIe siècle (porterie, sacristie, parloir, salle des moines, cuisine, communs) et du XIIIe siècle (salle capitulaire)[4], et comme dans la plupart des abbayes bénédictines, ils sont composés de deux bâtiments parallèles directement adossés à l’église et d’un troisième perpendiculaire aux deux premiers. L’ensemble entourait le cloître. L’aile ouest est occupée par le logis des convers et par la cuisine. L’aile est, située dans le prolongement du transept sud de l’église, était réservée aux moines. Le rez-de-chaussée comprend différentes salles à usage domestique ou religieux, l’étage était occupé par le dortoir des moines. Le réfectoire des moines, aujourd’hui disparu, fermait la galerie sud du cloître. Il a été démonté en partie au XVIIe puis au XIXe siècle. Des celliers étaient aménagés sous le réfectoire.

Le service de cuisine était assuré par les moines et des convers, nommés chaque semaine. La cheminée est l’élément le plus important, occupant tout un pan de mur. La portée du linteau est de 3,90 m en forme d’arc surbaissé et composé de deux rangs superposés de claveaux. Une dalle d’égout rudimentaire a été aménagée dans l’épaisseur du mur, côté cour, pour évacuer les eaux usées. Transformée en commun et en écurie après la Révolution, elle a été restaurée dès les années 1960.

À l’origine, la salle des moines qui date du XIIe, à deux nefs et voutée d’arêtes s’allongeait vers le sud avec une travée supplémentaire. Les moines pouvaient s’y réchauffer aux heures les plus froides de l’hiver. À l’instar de nombreuses abbayes, le chauffoir se confond avec le scriptorium où se pratiquaient l’étude des textes et la copie des manuscrits. Sous la fenêtre, un potager maçonné, rappelle que cette salle a également servi de réfectoire pour les derniers moines. Le potager, aujourd’hui très en hauteur, avait été aménagé au niveau du sol plusieurs fois rehaussé en raison des infiltrations d’eau. La salle a retrouvé son niveau d’origine après de longs travaux de restauration entre 1963 et 1966.

Le parloir est une petite pièce rectangulaire à pilier central et à quatre voûtes d’arêtes qui devait servir à la fois de parloir et de salle des morts pour les veillées funèbres. Les murs et les voûtes ont été recouverts d’un enduit peint d’un côté de fleurs de lys noires et de l’autre, de fleurs brun-rouge à cinq pétales. Les peintures sont datées du début du XIIIe siècle.

Chaque matin, les moines se réunissaient dans la salle du chapitre pour la lecture d’un chapitre de la règle de saint Benoît et traiter des affaires courantes de l’abbaye. Le chapitre des coulpes, confession des fautes, s’y déroulait une fois par semaine. L’équilibre des proportions, la finesse des décors sculptés et l’élégance font de cette salle un des chefs-d’œuvre de l’architecture gothique normande du XIIIe siècle. Deux nefs séparées par un épi central de colonnes en granit ouvrent sur la galerie du cloître par deux grandes baies en arc brisé et aux multiples voussures. Il ne reste que quelques traces du décor peint qui ornait autrefois chaque travée de la salle. Les décors et enduits ont été redécouverts et restaurés entre 1994 et 2002. Seule la scène du lavement des pieds (fresque - XIIIe) sur le mur nord était encore visible.

La sacristie communiquait directement avec l’église par une porte aujourd’hui murée. On y rangeait les objets et vêtements liturgiques utilisés lors des offices. Cette salle étroite, toute en longueur est voûtée en berceau plein cintre et ornée de décors peints, restaurés en 2003.

Bâtiment des convers.

Bâtiment des convers. Voûtes du parloir.

Voûtes du parloir. Intérieur de la salle capitulaire.

Intérieur de la salle capitulaire.

Cloître

Lieu de prière et de méditation pour les moines, le cloître facilitait également la circulation et la distribution entre les différentes salles. Il occupait l’espace entre l’église, l’aile des convers, le logis des moines et le réfectoire. Il était formé d’un jardin entouré de quatre galeries couvertes. Le cloître a été démonté et les colonnes dispersées dans les années 1830-1840. En 1989, des fouilles archéologiques, entreprises dans les galeries sud et ouest, ont mis au jour des sépultures et une partie de l’ancien mur bahut sur lequel repose aujourd’hui deux colonnes d’origine et quelques copies. Une partie des colonnes sont à la ferme de la Callipière à Hambye et servent de piliers de hangars et de poteaux de grillage[5].

Dépendances

Au sud, un ensemble de bâtiments agricoles (porcherie, pressoir, charreterie et étables) ferme la cour. Un portail, situé entre la cuisine et les étables, fermait cette cour strictement réservée aux moines.

Reconstitution d'une grue médiévale devant l'abbaye.

Reconstitution d'une grue médiévale devant l'abbaye.

Protection aux monuments historiques

Aux titre des monuments historiques[6] :

- les ruines de l'église sont classées par arrêté du ;

- les bâtiments de la porterie et le logis abbatial sont classées par arrêté du ;

- la salle capitulaire, salle des morts, salles voûtées attenantes ; les cuisines ; la boulangerie, le pressoir, les étables sont classées par décret du ;

- l'enclos abbatial de l'abbaye, y compris la terrasse donnant sur le verger des Moines ; la retenue qui barre la vallée ; le bief des anciens moulins (disparus) et ses aménagements hydrauliques et les murs d'enceinte qui le délimitent sont classées par arrêté du .

Armoiries

Sur l'ancien porche, on relevait les armoiries de la famille des fondateurs, les Paynel ou Paisnel : d'or à deux fasces d'azur à une orle de merlettes de gueules alias d'or à deux fasces d'azur à neuf merletles de gueules, 4, 2, 3[7].

Terriers, dépendances, revenus

L'abbaye tenait à Hambye le « fief de l'Abbaye », dont l'extension est mal connue[8].

Pour subvenir à son existence, l'abbaye, possède de nombreuses terres, des rentes, des églises, des moulins, des salines, des marchés ainsi que des pêcheries[1].

Liste des abbés

(liste non exhaustive)

- Foulques, premier abbé

- Roscelin, cité en 1182

- Guillaume, cité en 1197

- Lucas, présent dès 1218

- Jean, cité en 1234 et 1240

- Hamon, en 1242-1243

- Hugues, en 1248

- Louis d’Estouteville[note 4], dit le Protonotaire 1504-1512, précédemment abbé de Valmont et futur abbé de Savigny.

- Béraut de Boucé à partir de 1512

- Hippolyte Bellarmato 1549-1555

- Jean de Ravalet 1561

- ...

- Claude de Mesmes († 1671), chevalier de Malte, abbé de la Valroy et de Hambye.

- Henri de Menées (° 1666), licencié de Sorbonne, abbé de la Valroy, de l'abbaye de Hambye, prieur de Saint-Denys de l'Estrée.

En 1248, Dom Robert assiste au chapitre général que tient l'abbé de Hambye avant de prendre la charge d'abbé de Notre-Dame de Lanthénac.

Visite

De cet ensemble conventuel, le plus complet de Basse-Normandie après celui du Mont-Saint-Michel, une grande partie a été sauvegardée et restaurée. L’église abbatiale à ciel ouvert oscille entre roman et gothique. Certes, le réfectoire des moines et le cloître ont disparu, toutefois une exceptionnelle suite de salles demeure aujourd’hui : la salle capitulaire, la sacristie, le parloir (ou salle des morts) et ses fresques, le scriptorium, etc.

L’abbaye de Hambye est un monument du réseau des sites et musées départementaux mis en place par le Conseil général de la Manche. Les bâtiments conventuels sont privés.

Notes et références

Notes

- Une tribune est réservée à la famille Paynel dans l'église.

- Les trois premières travées de la nef sont du début du XIVe siècle[2].

- Hambye a inspiré l'architecte qui est à l'origine du rond-point du chœur de la cathédrale de Coutances, où il a reproduit les hautes colonnes de l'abbatiale en les dédoublant, ainsi que le chœur de l'église voisine de Ver (mêmes colonnettes engagées en calcaire de Caen, même chapiteaux de feuillages, même fenêtres simples en lancettes), les salles capitulaires à double nef, double entrée, abside polygonale de Notre-Dame-du-Vœu, et de Beauport[1].

- Second fils de Jacques d’Estouteville et de Louise d’Albret et petit-neveu du cardinal Guillaume d'Estouteville.

Références

- Bernard Beck (photogr. Bernard Pagnon), Quand les Normands bâtissaient les églises : 15 siècles de vie des hommes, d'histoire et d'architecture religieuse dans la Manche, Coutances, Éditions OCEP, , 204 p. (ISBN 2-7134-0053-8), p. 38.

- Georges Bernage, « Saint-Lois, Coutançais, Avranchin », dans La Normandie médiévale : 10 itinéraires, Éditions Heimdal, coll. « La France Médiévale », , 174 p. (ISBN 2-902171-18-8), p. 54.

- Beck 1981, p. 116.

- Beck 1981, p. 165.

- Beck 1981, p. 169.

- « Abbaye de Hambye », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Renault, « Histoire et antiquités de l'arrondissement de Coutances », dans Annuaire du département de la Manche, , p. 119.

- Renault 1854, p. 115.

Voir aussi

Bibliographie

Par ordre chronologique de publication :

- M. de Gerville, « Recherches sur les abbayes de la Manche - Abbaye de Hambye », Mémoire de la Société des antiquaires de Normandie, Caen, Mancel, t. 2, , p. 74-80 (lire en ligne)

- Henry Gally Knight, « Voyage archéologique en Normandie - Chapitre XIII. Hambye-Abbaye de Hambie-Gavray », Bulletin monumental, t. 4, , p. 112-116 (lire en ligne)

- Ed. Lepingard, « Château et Abbaye de Hambye », Notices, mémoires et documents publiés par la Société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire naturelle du département de la Manche, vol. 2, , p. 168 (lire en ligne)

- René Le Conte, Curiositez Normandes comparées. Études historiques et archéologiques sur les abbayes de bénédictins en général et sur celle de Hambye en particulier, Bernay, Miaule-Duval imprimeur-éditeur, , 556 p. (lire en ligne)

- Émile Travers, « L'abbaye de Hambye », dans La Normandie monumentale et pittoresque, édifices publics, églises, châteaux, manoirs, etc. : Manche 1re partie, Le Havre, Lemale & Cie, imprimeurs éditeurs, (lire en ligne), p. 153-158

- Dom Jean-Martial Besse, Abbayes et prieurés de l'ancienne France, t. 7, Province ecclésiastique de Rouen, Paris, A. Picard et fils éditeurs, (lire en ligne), p. 152-153

- Marc Thibout, « L'abbaye de Hambye », dans Congrès archéologique de France. 124e session. Cotentin et Avranchin. 1966, Paris, Société française d'archéologie, , p. 337-357

- Lucien Musset, Bernard Beck et Élisabeth Beck, L'Abbaye Notre-Dame de Hambye, Caen, Art de Basse-Normandie, , 45 p..

- Guylaine Joyeux, L'Abbaye de Hambye, Cully, OREP, , 30 p. (ISBN 2-912925-39-8)

- Stéphane William Gondoin, « L'abbaye de Hambye : vigie du bocage normand », Patrimoine normand, vol. 103, (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- « Abbaye de Hambye », sur LaManche.fr (consulté le )

- L'abbaye sur le site du diocèse de Coutances et d'Avranches