Abbaye Saint-Sauveur de Villeloin

L’abbaye Saint-Sauveur de Villeloin est une ancienne abbaye bénédictine située à Villeloin-Coulangé, près de Loches, en Indre-et-Loire. Elle a été fondée au IXe siècle par deux chevaliers : Mainard et Mainerius. l'abbaye bénédictine Saint-Sauveur de Villeloin est dévastée par les troupes anglaises en 1360 puis en 1412.

| Abbaye Saint-Sauveur de Villeloin | |||

| |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | ||

| Type | Abbaye | ||

| Rattachement | Ordre Bénédictin jusqu'à la Révolution. | ||

| Début de la construction | 850 | ||

| Protection | Classé monument historique en (1927[1]) | ||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | Centre-Val de Loire | ||

| Département | Indre-et-Loire | ||

| Ville | Villeloin-Coulangé | ||

| Coordonnées | 47° 08′ 27″ nord, 1° 13′ 18″ est | ||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Indre-et-Loire

| |||

Le monastère devient prospère grâce à de nombreux dons. On sait que l'Abbaye de Villeloin était importante par son nombre de moines et les terres possédées. Le , lors de son voyage à Loches Philippe le Bel séjourna dans l'abbaye[2].

Laissée en ruines par la Révolution, l'abbaye est classée en 1927. Par ailleurs, en 1921, lors de fouilles, deux crosses épiscopales furent découvertes. La présence de ces deux crosses dans l'environnement de l'Abbaye de Villeloin donne une indication sur la place réelle de cet établissement, fondé dès le IXe siècle, à la période médiévale. Ces deux objets, surtout la crosse émaillée, étaient précieux, très coûteux et semblent indiquer que leurs possesseurs étaient des abbés d'un certain renom.

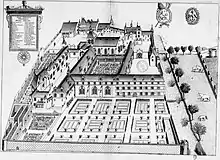

Par quatre arrêtés, l'abbaye Saint-Sauveur de Villeloin fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 1927[3]. L'église date du XIIe siècle. L'ancien prieuré, le pavillon Renaissance et les tours sont du XVIe siècle. L'ancien couvent est du XVIIe siècle. Ancienne église : inscription par arrêté du ; façade et portail XVIIe siècle de l'ancien couvent ; porte de l'ancienne chapelle : inscription par arrêté du ; ancien prieuré avec pavillon et tourelle Renaissance ; grand portail d'entrée ; les deux tours du pont-levis et la tour à l'Est du pont-levis : inscription par arrêté du ; pavillon Renaissance et grande tour carrée : inscription par arrêté du .

Histoire de l'abbaye

Fondation

Le chevalier Mainard se proposait de fonder un monastère, « in pago videlicet Turonico, super fluvium cui nomen est Andrisco in loco qui dicitur, rustico vocàbulo, Villalupa. » (phrase en latin issue du Cartulaire de Cormery dont voici une traduction : « à savoir, en Touraine dans le village, près de la rivière, dont le nom est Andrisco au lieu que l'on dit, dont le nom rustique était Villalupa. »)[4]. On voit par un diplôme de l'empereur Louis que, du temps de Charles II le Chauve et du sien, les frères Mainard et Mainerius donnèrent à Audacher, abbé de Cormery, un lieu nommé Villeloin afin qu'il y fît construire un nouveau monastère en l'honneur du Saint Sauveur. Mais ce ne fut pas Louis le Pieux qui le fit, puisque Charles le Chauve lui survécut. Cette charte peut donc être considérée comme apocryphe. Mainard et Mainerius néanmoins furent bien réellement les fondateurs de Villeloin, et ce fut bien l'abbé Audacher qui présida à sa construction. Elle eut lieu sous le règne de Charles II, roi des Francs qui, en 850, lui donna son approbation et la plaça sous l'autorité de l'abbaye de Cormery (tenue par des bénédictins là aussi). La basilique, une fois achevée, fut consacrée par l'archevêque Hérard, en 859, lequel décida, du consentement d'Audacher, qu'il y aurait au moins vingt moines dans ce monastère. De même que Cormery dépendait de Saint-Martin, Villeloin fut dans la dépendance de Cormery, et ce furent les abbés de Cormery qui le dirigèrent d'abord[5].

Dates importantes

En 965, les moines de Villeloin supplièrent Guy d'Anjou, abbé de Cormery, de leur permettre d'élire eux-mêmes leur abbé, ce qu'il leur accorda, et ils élurent Huncbertus qui reçut la consécration de l'archevêque Hardouin[6] - [7].

Après 1060. Foulques, comte d'Anjou, donne à Villeloin des coutumes « in villa Hispaniacus, etc. » Son chef de guerre Lisois d'Amboise est inhumé dans l'église de l'abbaye. (Jacques-Xavier Carré de Busserolle, tome VI, p. 421). En 1156, le pape Adrien IV confirme leurs possessions ; Innocent IV en 1253[6].

En 1301, le roi Philippe, approuva le diplôme de Charles le Chauve. Le , lors de son voyage à Loches Philippe le Bel séjourna dans l'abbaye : « Plus tard, entre à Villeloin un cortège brillant et nombreux, qui en part le lendemain, et traverse la forêt pour se rendre à Loches ; c'est le roi Philippe le Bel, accompagné de sa royale épouse, Jeanne de Navarre, comtesse de Champagne, de Bric et de Bigorre, fille d'Henri Ier, roi de Navarre. Le prince et la princesse restent huit jours à Loches et s'en retournent par Villeloin. »[2].

On connaît également les importantes donations qui servirent de base économique à la vie de la communauté, notamment celle du domaine de La Béraudière faite en 1335 par Ingelger d'Amboise. Une belle grange aux dîmes existe encore, hors des limites de l'abbaye représentée sur la gravure du XVIIe siècle[8].

Pendant la guerre de Cent Ans, Villeloin, comme de nombreuses abbayes, souffrit de la guerre. Les Anglais s'en emparent en 1360 et y installent une importante garnison qui rayonne dans tout le pays. En 1361, les moines réussissent à racheter leur couvent aux occupants contre l'importante somme de 9 000 florins d'or. La majeure partie de cette rançon a été versée par Gautier de Châteauchallons, proche du comte d'Auxerre. Il s'agit donc d'une intervention politique royale. Cette pratique de rachat de bâtiment et de prisonniers était courante à l'époque[8].

Les bâtiments du monastère furent dévastées en 1412 par les troupes anglaises[N 1] - [9]. La même année, les religieux obtiennent du roi Charles VI que le guet et la garde de l'abbaye soient assurés par les habitants qui remplissaient jusqu'alors ces charges au profit de Loches[8].

Au début du XVe siècle, les édifices sont en très mauvais état. Des reconstructions commencent à partir de 1417, mais c'est surtout après la guerre de Cent ans, en 1464, que sont reprises les fortifications qui vont servir pendant les guerres de Religion[8].

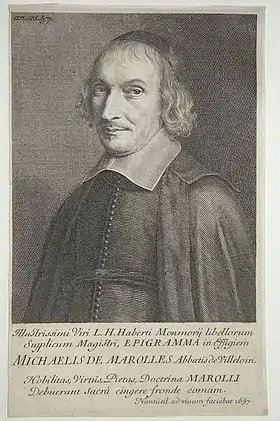

En 1664, Michel de Marolles, abbé de Villeloin, réunit dans sa bibliothèque de véritables merveilles. Il fit peindre 150 blasons des principales villes et sommités d'Europe. Il recueillit 123 400 estampes (dont plus de 200 Rembrandt) et plus de 400 grands volumes.

En 1667, du consentement de l'abbé de Marolles, des religieux de la congrégation de Saint-Maur entrèrent dans ce couvent pour y établir la réforme, qui ne s'effectua réellement qu'au [10].

Le départ en 1790 des quatre derniers bénédictins de l'abbaye (Emmanuel Charpentier, le prieur, Maurice Vallère, François Lecoq et Jean-Louis de Maussabré, les moines[6]) laissa le champ libre aux divers acquéreurs de biens nationaux. Chacun d'entre eux, pour se clore des voisins, éleva des murs avec des matériaux de bâtiments en démolition. L'église fut détruite peu de temps après la révolution[11].

Les annales de l'abbaye de 1464 à 1629

Les annales de l'abbaye de Villeloin, de 1464 à 1629, sont connus précisément par un manuscrit rédigé dans ce même couvent.

La bibliothèque de Tours, conserve un manuscrit d'écriture du XVIIe siècle qui ne porte pas de nom ; il a été transcrit par un copiste, sous les yeux mêmes de son auteur. Il s'agit de Pierre Brunet, dont la personnalité revient à maintes reprises au cours du manuscrit et dont le monogramme, d'ailleurs, figure en tête de son œuvre.

Pierre Brunet, bénédictin de Villeloin, occupa successivement, diverses dignités en l'abbaye. Après quelque temps passé au prieuré de Grandmont Villiers, Brunet fut reçu novice à Villeloin, le ; et, comme on lui reconnût de solides qualités intellectuelles, il fut chargé d'enseigner « la grammaire », ce qu'il fit durant quatre ans. Le de l'année suivante, il fut admis à faire sa profession, qui le constituait définitivement dans l'ordre de Saint-Benoît. Pierre Brunet célébra sa première messe le . L'activité de son esprit et la droiture de son jugement firent qu'on le chargea à plusieurs reprises de missions difficiles pour défendre les droits du couvent, en particulier à Paris, et à Tours. Le , on le nomma à « l'office de prevosté » et, un peu plus tard, de « scribe du chapitre », charge qu'il occupa jusqu'en 1612.

En cette qualité, sous la direction de l'abbé, Pierre Brunet classa et copia les divers titres du couvent qu'il recueillit en plusieurs volumes soigneusement reliés, travail qu'il dut interrompre par suite de maladie. Le , il fut choisi comme sacristain, ce qui le porta à dresser le terrier des biens dépendant de la sacristie, puis de ceux relevant du sous-prieuré, non sans éclaircir les différents droits. Entre-temps, au cours de l'année 1617, sa dévotion lui fit copier le livre de la doctrine spirituelle ; de saint Étienne de Muret, fondateur de l'ordre de Grandmont, et le manuscrit paraît être celui qui est conservé à la bibliothèque de Tours. Les abbés, qu'il accompagna souvent dans leurs voyages, lui confièrent successivement le soin d'accommoder les affaires délicates, ou de se concilier les bonnes grâces des personnages les plus considérables. Ces témoignages de confiance furent couronnés par sa nomination au mois de , à la dignité de prieur, qui l'établissait à la direction monastique du couvent, les abbés, commendataires prenant soin particulièrement de ce qui regardait le côté temporel.

Dans cette charge Brunet apporta l'esprit de piété et de régularité qui avait marqué toute sa carrière. Il se montra en tout le parfait exemple du religieux. Plus d'une fois, il n'hésita pas à faire entendre à qui de droit la voix de la conscience, quand les intérêts des religieux ou la dignité de la vie monastique ne trouvaient pas suffisamment respect et protection. Âme noble, désintéressée et vraiment éprise de la beauté de la vie ascétique au-sens le plus élevé, Brunet a bien mérité tout à la fois de son couvent et de l'ordre bénédictin en général.

Dom Brunet, d'une intelligence distinguée et soigneusement ornée, joignait à ses goûts pour les recherches historiques la culture de l'antiquité, et les classiques lui étaient familiers. Ses premiers travaux l'engagèrent à écrire simplement, sans prétention littéraire, une histoire sommaire de l'abbaye, à l'aide des documents conservés au chartrier et de ses souvenirs personnels ; il la rédigea sous le titre de « Mémoire ». Le premier événement se réfère à l'année 1464, et la chronique se termine avec l'année 1629. Non content de relater les faits qui se rapportent à la vie Conventuelle, Brunet a pris soin de noter tout spécialement ce qui regarde les arts et les travaux exécutés à l'abbaye et dans ses dépendances ; il y a là une contribution précieuse pour l'histoire artistique de la région. Les fêtes, les visites de gens de qualité, l'existence somptueuse des abbés, le tableau de la vie féodale et rurale, les incidents curieux, les mille détails de chaque jour, donnent à ce récit un intérêt tout spécial. En outre, on y voit fréquemment s'y refléter les événements publics et les actes de plusieurs princes et grands seigneurs, surtout dans leurs rapports avec l'abbaye.

La trempe d'esprit et la culture de Dom Brunet fixèrent l'attention de l'abbé de Marolles. Le docte abbé appréciait fort son prieur et, suivant ses remarques, il lui sut gré de ses excellentes dispositions et remploya notamment à des « écrits laborieux, et principalement dans le grand Inventaire de tous les titres de la maison de Nevers ». Aussi bien, la chronique de Dom Brunet est une mine de renseignements précieux, qui peuvent la faire considérer comme une introduction aux Mémoires de l'abbé de Marolles.

Voici le titre de ce mémoire : « Mémoire de plusieurs bastiments, reparations, dons et actes mémorables faictz tant par les Reverends abbés de ceste abbaye de Villeloing que religieux d'icelle depuis deus cents ans. 1629. ».

Nous ignorons à quelle époque arriva le décès de Dom Brunet. Pour quel motif ne poussa-t-il pas plus avant la rédaction de sa chronique. Peut-être faut-il rechercher la cause dans le voisinage de l'abbé de Marolles. Le bénédictin, sachant l'intention dé l'abbé d'écrire une histoire générale de la Touraine, n'aura pas jugé à propos de continuer[12].

Possessions de l'abbaye

1207. Geoffroil de la Lande, archevêque de Tours, reconnaît le don fait par Sulpice, seigneur d'Amboise, de l'île d'Amboise, aux moines de Villeloin. « De Insula Ambasioe. »

1253. Le pape Innocent IV confirme à l'abbaye de Villeloin la possession « de Chedigne » (Chédigny), « de Chisseyo » (Chissay-en-Touraine), « de Chedon » (Saint-Julien-de-Chédon), « de Colengeio » (Coulangé), « de Francolio » (Francueil), « de Locheio » (Loches), « De Marioli » (Mareuil-sur-Cher), « de Montistessauri. » (Montrésor), « de Sivraia » (Civray-sur-Cher, devenu Civray-de-Touraine), « de Suer. » (Le Serrain, devenu Semblançay) et de l'église « de Espeigneio. » (Écueillé)

1255. Le pape Innocent IV confirme les donations et les possessions de l'abbaye de Villeloin « de Nogento » (Nouans-les-Fontaines)

Les prieurés d'Épeigné, de Francueil, de Saint-Martin-de-Verton, de Saint-Sauveur d'Amboise, de Saint-Pantaléon-de-Sur, de Luçay-le-Mâle, de Cros, de Vou et de Saint-Médard, dépendaient de l'abbaye de Villeloin.

Liste des abbés

Voici la liste des abbés de l'abbaye Saint-Sauveur de Villeloin[6].

Liste établie d'après Dictionnaire géographique, historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine de Jacques-Xavier Carré de Busserolle.

| N° | Début de l'abbatiat | Fin de l'abbatiat | Abbé |

| 1 | 965 | 966 | Guy |

| 2 | 966 | - | Humbert. |

| 3 | - | - | Étienne - mort vers 1034. |

| 4 | - | - | Geoffroy - figure dans une charte de 1060. |

| 5 | 1081 | - | Renaut |

| 6 | - | - | Geoffroy - mentionné dans une charte de l'abbaye de Saint-Julien en 1091. |

| 7 | 1105 | - | Eude |

| 8 | 1140 | - | Renault |

| 9 | 1156 | - | Aimery |

| 10 | 1164 | - | Hervé |

| 11 | 1180 | - | Arnoul |

| 12 | 1190 | - | Hugues |

| 13 | 1200 | - | Gérard |

| 14 | 1220 | - | Renault |

| 15 | 1229 | - | Jean (Dans une charte de Geoffroy de Palluau -1229- et dans une charte de Dreux de Mello -1230-) |

| 16 | 1232 | - | Gérard |

| 17 | 1238 | - | Thomas |

| 18 | - | - | Michel, décédé le |

| 19 | 1248 | - | Robert |

| 20 | 1270 | - | Archambault, décédé vers 1288 |

| 21 | 1293 | - | Jean |

| 22 | 1290 | - | Geoffroy Donil |

| 23 | 1308 | - | Jean du Mesnil |

| 24 | 1320 | 1339 | Hugues de Maraffin de Notz |

| 25 | 1341 | 1352 | Jehan Gastineau (cité dans les chartes de 1341, 1343, 1347 et 1352) |

| 26 | - | Philippe Rigot de Luc, prieur d'Épeigné, décédé vers 1357 | |

| 27 | - | Pierre, vivait encore en 1377 | |

| 28 | 1386 | 1414 | Bertrand de la Marche, décédé en 1414 |

| 29 | 1414 | - | Pierre Alain, mentionné dans les actes de 1416, 1431, 1437 et 1438 |

| 30 | 1438 | - | Simon de Coucy (ou Confis), décédé en 1471 |

| 31 | 1463 | - | Jean Geoffroy, décédé en 1471 |

| 32 | 1475 | 1483 | Jean de Barasc de Beduer, décédé le |

| 33 | 1493 | - | Antoine de Barasc de Beduer, décédé en 1518 |

| 34 | 1519 | - | Jacques le Roy de Chavigny, devint archevêque de Bourges, décédé en 1572 |

| 35 | 1551 | 1557 | Robert de Lenoncourt, fut évêque, archevêque et cardinal, décédé le |

| 36 | 1557 | - | Jean de la Rochefoucault, abbé de Villeloin, de Cormery et de Marmoutier décédé en 1583 |

| 37 | 1584 | - | Pierre Roussel |

| 38 | 1585 | 1597 | Antoine de Bruyères de Chalabre, abbé de l'Abbaye de Fontaine-les-Blanches |

| 39 | 1597 | 1607 | Achille de Harlay de Sancy, devint évêque de Saint-Malo, décédé le |

| 40 | 1607 | 1626 | Gaillard de Cornac, décédé le |

| 41 | 1674 | Michel de Marolles | |

| 42 | 1674 | 1709 | Gilles Brunet, chapelain de la Sainte-Chapelle-de-Paris, décédé en 1709 |

| 43 | 1754 | Justin de Lée, décédé en 1754 | |

| 44 | 1754 | 1789 | Joseph-François-Xavier Rigault. Fut le dernier abbé de Villeloin |

Abbés remarquables

Robert de Lénoncourt

Robert de Lenoncourt (né en 1510 et mort le ), qui fut abbé de Villeloin entre 1551 et 1557 fut aussi comte-évêque de Châlons-en-Champagne et de Metz, archevêque d'Embrun, d'Auxerre, de Sabine, d'Arles et de Toulouse. Il était déjà cardinal depuis 1538.

Achille de Harlay de Sancy

Achille de Harlay de Sancy (né à Paris en 1581 - mort à Saint-Malo le ), baron de Sancy, avant d'être évêque de Saint-Malo fut abbé de Villeloin entre 1597 et 1607.

Michel de Marolles

L'abbé Michel de Marolles (né à Genillé (Indre-et-Loire) le et mort à Paris le ) est un traducteur et historien français, connu pour sa collection d'estampes. Tonsuré en 1610, il est abbé de Villeloin de 1626 à 1674. Auteur de très nombreuses traductions en vers d'auteurs latins, il est un habitué des salons, notamment de celui de Madeleine de Scudéry. On se souvient surtout de Michel de Marolles, abbé de Villeloin, pour la collection d'estampes qu'il amassa : de plus de 120 000 gravures (dont plus de 200 de Rembrandt) que Colbert lui acheta pour le roi Louis XIV.

Les crosses de l'abbaye de Villeloin

Lors de travaux réalisés sur la commune de Villeloin-Coulangé au début des années 1920, deux crosses abbatiales ont été trouvées :

Une crosse pastorale du XIIIe siècle fait l’objet d’un classement au titre objet des monuments historiques depuis le [13]. Elle a été mise au jour par Monsieur Charles Paillaud le . Elle se trouvait dans un tombeau, sous le pavage d'une salle qui fut à l'époque identifiée comme l'ancienne salle capitulaire de l'abbaye Saint-Sauveur de Villeloin. Cette crosse en ivoire de 0,16 m (0′ 6″) est datée des environs de l'an 1200. Elle fut trouvée associée à la bouterolle (ou cuspes) de bronze qui terminait sa hampe. Le musée de Cluny put acquérir cette rare pièce en . Elle est exposée au musée dans la salle des ivoires.

Une seconde crosse a été mise au jour dans la même salle que la première le . C'est un travail d'émaillerie limousine. Elle a été réalisée vers 1220-1235. Faite de cuivre embouti, champlevé, gravé, émaillé et doré. Émail bleu moyen. Hauteur 32,7 cm - Largeur 18 cm. On y voit le couronnement de la Vierge dans la volute et l'Annonciation sur la douille. Elle fut longtemps visible au musée de l'hôtel Goüin à Tours[14] aujourd'hui fermé.

Photo ancienne (1923) de la crosse épiscopale du XIIIe siècle en ivoire.

Photo ancienne (1923) de la crosse épiscopale du XIIIe siècle en ivoire. Crosse épiscopale du XIIIe siècle en ivoire de 16 cm. Elle est ornée de fleurons.

Crosse épiscopale du XIIIe siècle en ivoire de 16 cm. Elle est ornée de fleurons. Crosse en cuivre émaillé du XIIIe siècle. Émaux limousins.

Crosse en cuivre émaillé du XIIIe siècle. Émaux limousins.

Héraldique

|

Blason de l'abbaye Saint-Sauveur de Villeloin : D'azur, à une Notre-Dame d'or[15]. |

|---|

|

Blason de l'abbaye Saint-Sauveur de Villeloin — Alias : De gueules, à une croix engrêlée d'or, accompagnée de quatre fleurs de lis d'argent[15]. |

|---|

Notes et références

Notes

- La source ne fournit pas de détail précis des dégâts.

Références

- Notice no PA00098293, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Société archéologique de Touraine, Mémoires de la Société archéologique de Touraine. Série in-8 (1842), [S.n.] (Tours), 1842-1899, 220 p. (lire en ligne), p. 39

- Notice no PA00098293, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Société archéologique de Touraine, Mémoires de la Société archéologique de Touraine. Série in-8 (1842), [S.n.] (Tours), 1842-1899, 390 p. (lire en ligne), p. 358

- Société archéologique de Touraine, Mémoires de la Société archéologique de Touraine. Série in-8 (1842), [S.n.] (Tours), 1842-1899, 220 p. (lire en ligne), p. 39

- Société archéologique de Touraine, Mémoires de la Société archéologique de Touraine. Série in-8 (1842), t. Tome VI, [S.n.] (Tours), 1842-1899, 447 p. (lire en ligne), p. 419

- Guy-Marie Oury, « La situation juridique des monastères de Cormery et de Villeloin sous l'abbatiat de Guy d'Anjou (v. 954-975) », bulletin de la société archéologique de Touraine, t. XXXVII, , p. 561.

- Philippe Chapu, Bulletin de la société des amis du Pays Lochois - décembre 1991 : L'Abbaye de Villeloin, visite guidée, t. n°7, Loches, , 197 p., p. 169

- Carré de Busserolle, Jacques-Xavier (1823-1904), Dictionnaire géographique, historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine : Tome VI, t. VI, Tours, impr. de Rouillé-Ladevèze, 1878-1884, 447 p. (lire en ligne), p. 421

- Jean-Martial Besse, Abbayes et prieurés de l'ancienne France,... : recueil historique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de France : Province ecclésiastique de Tours, Abbaye de Ligugé, , 368 p. (lire en ligne), p. 35

- Guy Béguin, « L'Abbaye Saint Sauveur », Bulletin municipal, , p. 9

- Société archéologique de Touraine, Bulletin et mémoire de la Société archéologique de Touraine, t. 49, [S.n.] (Tours), , 464 p. (lire en ligne), p. 269 à 415

- Notice no PM37000613, base Palissy, ministère français de la Culture

- Note de Guy du Chazaud, conservateur des antiquités et objets d'art d'Indre-et-Loire. 29 juillet 1998.

- (fr) Société archéologique de Touraine, Armorial général de la Touraine ; précédé d'une notice sur les ordonnances, édits, déclarations et règlements relatifs aux armoiries avant 1789., t. 19, Tours, [S.n.], 1866-1867, 1208 p. (ISSN 1149-4689, lire en ligne), p. 1028

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Le Patrimoine des Communes d'Indre et Loire : Centre, Paris, Flohic éditions, , 1405 p. (ISBN 2-84234-115-5)

Le Patrimoine des Communes d'Indre et Loire : Centre, Paris, Flohic éditions, , 1405 p. (ISBN 2-84234-115-5) Bernard Briais, Loches et la Touraine du sud, Association pour la promotion du tourisme en pays Lochois/C.L.D., , 158 p. (ISBN 9782854430769)

Bernard Briais, Loches et la Touraine du sud, Association pour la promotion du tourisme en pays Lochois/C.L.D., , 158 p. (ISBN 9782854430769) R. Ranjard, La touraine archéologique : Guide du touriste en Indre-et-Loire, Mayenne, Joseph Floch, , 735 p. (ISBN 2-85554-072-0)

R. Ranjard, La touraine archéologique : Guide du touriste en Indre-et-Loire, Mayenne, Joseph Floch, , 735 p. (ISBN 2-85554-072-0) Michel De Marolles, Mémoires de Michel de Marolles abbé de Villeloin avec des notes historiques et critiques, Paris, , 396 p. (lire en ligne)

Michel De Marolles, Mémoires de Michel de Marolles abbé de Villeloin avec des notes historiques et critiques, Paris, , 396 p. (lire en ligne)- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11821 « Sancti Salvatoris Villæ Lupensis abbatiæ delineatio »

- Cartulaire de l'abbaye Saint-Sauveur de Villeloin : original - B n F (Paris), nouv. acq. lat. 0092

- copie : Bibliothèque Municipale du Mans, Ms 0501

- Publication : Denis, L.-J. éd., Archives du Cogner (J. Chappée, Le Mans) : série H, art. 97, cartulaire de l'abbaye de Saint-Sauveur de Villeloin, Paris-Le Mans, 1911

- Dom Grammont

- Paul Grammont, Présence à Dieu, présence aux hommes, Paris : Cerf, 1991, (Foi vivante, 261). (ISBN 978-2-204-04260-4)

- Œcuménisme

- Étienne Fouilloux, Les Catholiques et l'Unité Chrétienne du XIXe au XXe siècle, Paris : éditions du Centurion, 1982. (ISBN 978-2-227-31037-7)

- Monique Simon, La vie monastique, lieu œcuménique dans le cœur de l'Église–communion, Paris : éditions du Cerf, 1997. (ISBN 978-2-204-05647-2)

- Nouvelle histoire de l'Église, tome V, Paris : éditions du Seuil, 1975.

Articles connexes

Géographie

Histoire

Politique et administration

Patrimoine religieux de Villeloin-Coulangé

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :