Abbaye Notre-Dame de Belchamp

L'abbaye Notre-Dame de Belchamp est une abbaye détruite en 1725 qui se trouvait à Voujeaucourt (Doubs).

| Notre-Dame de Belchamp | |

| |

| Ordre | Prémontrés |

|---|---|

| Fondation | XIIe siècle |

| Fermeture | 1552 |

| Diocèse | Archidiocèse de Besançon |

| Fondateur | Thierry II de Montbéliard |

| Localisation | |

| Pays | |

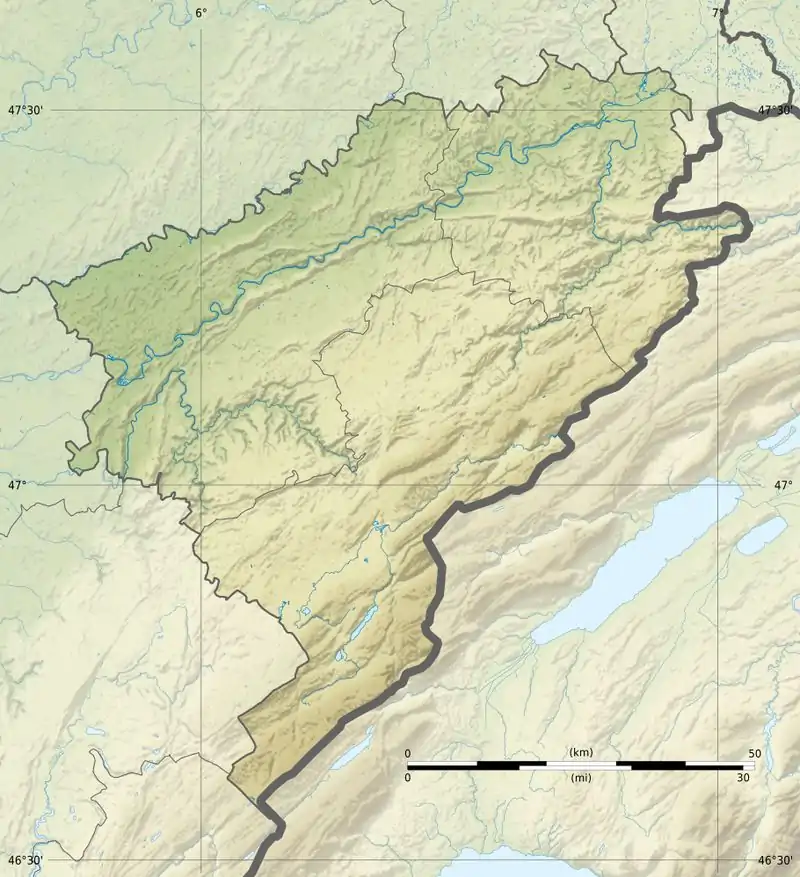

| Région | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Doubs |

| Commune | Voujeaucourt |

| Coordonnées | 47° 29′ 05″ nord, 6° 48′ 15″ est |

Construite dans le XIIe siècle par Thierry II de Montbéliard pour continuer la tradition de ses ancêtres, elle devait rayonner sur toute la région de Montbéliard avant d'être victime d'incendies et de pillages tout au long des siècles. Mais c'est surtout la religion réformée qui aura raison d'elle et l'amènera sur le chemin de son déclin avant qu'elle ne disparaisse complètement.

Fondation de l'abbaye

L'abbaye de Bellocampo, comme elle était nommée dans les chartes de Montbéliard de 1147, est fondée par Thierry II de Montbéliard vers le milieu du XIIe siècle à l'image de ses ancêtres qui avaient participé à la création de nombreuses abbayes et monastères dans la région (le monastère Saint-Morand d'Altkirch, le prieuré de Froidefontaine, l'abbaye de Lucelle, l'abbaye de Lieu-Croissant et l'abbaye de la Grâce-Dieu)[1]. Pour l'aider dans cette édification, Thierry II de Montbéliard se tourne vers saint Norbert qu'il avait connu à la cour des hauts dignitaires allemands et qui avait fondé l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré[1].

Après avoir fondé l'abbaye de Corneux, près de Gray, l'abbé Raimbaud, moine prémontré de l'abbaye Saint-Paul de Besançon et qui avait établi les prieurés de Bellefontaine et de Courtefontaine, se tourne vers le lac de Joux lorsque le comte Thierry II lui demande d'envoyer une colonie pour Belchamp. L'abbé accède à sa demande en envoyant Firmin et douze religieux dans le pays de Montbéliard en même temps qu'un autre groupe vers Porrentruy poser les pierres de l'abbaye de Bellelay[1].

La tour de Chamabon

Le premier document faisant mention de l'abbaye de Belchamp est un acte d'Humbert de Scey, sans doute rédigé vers 1145, par lequel le prélat assure à Firmin, premier abbé de Belchamp, ainsi qu'à ses successeurs la possession de tous les biens qui leur avaient été confiés ; il consigne également les dons de Thierry II à savoir : l'alleu de Belchamp, de Brognard et de deux terres à Chichire (Chèvremont) et Grosmagny ainsi que deux colonges à Taillecourt et à Villars (Mandrevillars)[1]. À ceci viendront s'ajouter très vite des donations des seigneurs des environs : c'est ainsi que Odon de la Roche, Thiébaud de Rougemont et Pierre de la Salle renoncent à leurs droits sur les terres considérables au lieu-dit côte de Chamabon (hameau élevé au pied d'un fortin très ancien nommé au Moyen Âge Tour de Chamabon près d'Autechaux-Roide) en 1147 au bénéfice de l'abbé Pierre successeur de Firmin. Trois ans plus tard, c'est au tour du chapitre de Montbéliard ainsi que des seigneurs des localités proches de faire des dons à l'abbaye de Belchamp : Jean de Banvillars cède ses dîmes de l'église de Chèvremont, le chevalier Mainard son alleu de Banvillars, le chevalier Otton d'Échenans donne un meix (habitation d'un cultivateur, jointe à autant de terre qu'il en faut pour l'occuper et le nourrir) à Trémoins, à Mandrevillars et à Bavans, son moulin et la moitié de son alleu d'Échenans qu'il donnera en totalité un peu plus tard. Helwide prévôte de Montbéliard et son fils donnent la dîme de Dorans, le chevalier Pierre de Sainte-Marie donne une terre à Belchamp, le chevalier Valner de Danjoutin donne sa portion de dîmes à Trémoins plus sa terre de Tulay et un meix à Seloncourt et Bourcard de Lebetain une terre à Réclère[1].

Vers 1150, Thierry II perd son fils unique. Dans son deuil le comte de Montbéliard demande aux monastères de la région de prier pour son fils en reconnaissance de quoi ils obtiennent la franchise des péages et du tonlieu dans tout le comté, peu de temps avant sa propre mort. Vers 1163, le comte Thierry II donne à l'abbé Conrad et à l'église Sainte-Marie de Belchamp, en construction, une partie de sa forêt nommée la Vouaivre à Exincourt[1]. Les donations continuent régulièrement et, en 1173, Herbert et Eberhard de la Tour-Saint-Quentin, archevêques de Besançon, cèdent à l'abbé Nicolas l'église de Voujeaucourt ; le chevalier Garnier de Brevilliers donne en 1176 tous ses biens sur Brevilliers ; le comte de la Roche, en 1180, ajoute à ses premiers dons celui de ses dîmes de Chamabon avec le droit de pêche dans le Doubs et de vaine pâture sur ses terres ; le comte Amédée II de Montfaucon, successeur de Thierry II, cède la moitié de ses dîmes de Vézelois et enfin les chevaliers Jean de Badricourt et Albert de Montreux qui donnent le domaine de Banvillars et d'Argiésans pour le premier et sa part du moulin de Crozat à Dorans pour le second[1].

Consécration de l'abbaye

En janvier 1181, le pape Lucius III rédige une bulle à l'adresse de l'abbé Baudoin où il déclare recevoir sous sa protection l'abbaye de Belchamp et tous ses biens ; ceux-ci étaient si considérables qu'ils étaient dispersés dans une trentaine de localités du comté de Montbéliard et de la haute-Alsace[1]. La même bulle rappelle les privilèges de l'abbaye, à savoir : l'exemption des dîmes, la possibilité de recevoir des novices, le droit d'asile, le cérémonial d'excommunication et d'interdit, d'investiture de la charge pastorale, l'ordination des clercs, l'élection et l'installation des abbés…[1].

La consécration de l'église de Belchamp intervient en 1183 en présence de Thierry et d'Amédée II de Montfaucon, de plusieurs chanoines de Besançon et de l'archevêque, ce dernier confie aux religieux de Belchamp en plus des églises de Chèvremont et de Voujeaucourt, celles d'Exincourt, d'Hérimoncourt, de Vandoncourt et de Valentigney[1]. Dès cette date, les dons affluent encore plus à l'abbaye de Belchamp en cette fin de XIIe siècle, auxquels s'ajoutent les privilèges accordés par les papes Lucius III et Clément III qui spécifient que chacune des églises de l'abbaye doit être desservie par au moins trois chanoines et que peuvent être élevés des oratoires dans chacune des fermes de l'abbaye[1].

Les écorcheurs

C'est dès le début de ce XIVe siècle que les religieux de Belchamp abandonnent les travaux des champs au profit des nombreux fermiers et serfs qui étaient venus grossir les villages qui s'étaient érigés autour du monastère, si bien que leur nombre diminue et de vingt à trente qu'ils étaient à la fondation, il n'en reste plus que huit à dix ; à cela s'ajoutent les longues périodes de guerres et d'instabilités que ne tarde pas à connaître la Franche-Comté et qui entraînent l'abbaye Notre-Dame de Belchamp sur le chemin de son déclin[1]. L'abbé Jean de Trémoins, qui était à la tête de l'abbaye depuis 1277 se retrouve dans une suite intarissable de procès et de difficultés à la suite des amodiations des biens du monastère, mais grâce à l'aide du comte Renaud, qui continue à l'image de ses ancêtres à pourvoir l'abbaye, il réussit à gérer au mieux ces difficultés[1]. Le comte lui fait encore d'importants dons, ainsi en 1306 il lui remet la moitié des vastes forêts de Vaux-les-Vernois : « Lesdits bois doivent appartenir et estre au comte Renaud pour la moitié et pour l'autre moitié estre et demeurer à l'abbé et au couvent, mais à telle condition de ne point séparer sa part et portion de l'autre, avec pouvoir auxdits abbés et couvent d'y prendre bois pour leur affouage, leurs maisons et église de Belchamp et de Vaux et une autre leur maison dite au Vernoy, comme aussi la même chose est accordée au seigneur comte Renaud. Lundi avant la conversion de Saint Paul, 1306. », quatre ans plus tard, il le gratifie d'une rente sur le moulin qu'il avait fait construire sur le Gland si bien que l'abbé de Belchamp peut faire construire un pont sur le Doubs qui subsista jusqu'en 1670[1].

En 1367, une catastrophe s'abat sur l'abbaye, un incendie consume totalement l'église et les bâtiments et pour relever les édifices, l'abbé Renaud II doit vendre plusieurs de ses domaines et faire appel à la générosité des seigneurs des alentours, et en particulier aux riches seigneurs de Champey qui pourvoient l'abbaye en lui remettant leurs biens de Courcelles-lès-Montbéliard, d'Allenjoie et de Montbéliard en échange d'une pension viagère en céréales et en numéraire (un bichot de fromets, 30 mesures d'avoine et 24 sols d'argent ; inventaire du )[1]. Dans le courant du XVe siècle, lors des guerres de succession de la Bourgogne, des bandes de pillards (les Écorcheurs) ravagent la région et malgré la chasse que leur fait la noblesse de la contrée sous le commandement du comte Jean de Fribourg alors gouverneur de Bourgogne, ils pillent et brûlent le village de Chamabon qui était une des pièces les plus importantes des biens de l'abbaye de Belchamp[1]. Malgré tous ces malheurs, le monastère résiste encore vaillamment et en 1455 Thiébaud VIII de Neuchâtel lui fait un don important d'une vigne de vingt ouvrées (environ 90 ares) sur la côte de Saint-Symphorien à Mathay[1].

La Réforme protestante

Ce XVe siècle est celui du renouveau de l'abbaye Notre-Dame de Belchamp ; comme tous les monastères de l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré les papes les prennent sous leur protection et leur juridiction ; aussi, le , le maire de Montbéliard doit-il obéir à l'injonction de l'abbé et ramener sur le lieu de son interpellation, entre l'église de Belchamp et la porte d'entrée du monastère, un individu qu'il avait arrêté pour vol[1]. Un autre acte protecteur vient de Montbéliard car après un nouvel incendie causé par les troupes bourguignonnes en 1476, le comte de Montbéliard Henri de Wurtemberg vient secourir financièrement l'abbaye en lui confirmant son droit de pêche sur le Doubs, Claude de Neuchâtel et d'autres seigneurs font de même ce qui permet à l'abbé Guillaume Fallet et à ses religieux de rentrer au monastère qu'ils avaient quitté pour se réfugier dans leur maison de Montbéliard, afin de commencer la reconstruction[1].

En ce mois d'août 1524, Montbéliard est gagné par la Réforme protestante propagée par Guillaume Farel avec l'accord du duc Ulrich si bien que l'année suivante les paysans du comté se révoltent et pillent Belchamp ainsi que le chapitre de Saint-Mainboeuf, l'abbaye de Lieu-Croissant et le prieuré de Lanthenans ; c'est à partir de cette date que les religieux de Belchamp revêtent l'habit séculier[1]. Petit à petit la Réforme s'étend dans la contrée, les protestants prennent place dans les églises du comté de Montbéliard et l'abbaye de Belchamp qui avait su résister à cette vague doit s'y soumettre dans un premier temps en acceptant à sa tête l'abbé Pierre Vourron nommé par le duc Christophe de Wurtemberg en 1546 contre les usages[1]. Devant les protestations des autorités ecclésiastiques, le duc accepte qu'un coadjuteur soit nommé par eux mais dans le même temps le conseil de régence de Montbéliard rédige un mémoire sur les « vie et comportement » des prêtres établis à Belchamp pour les discréditer auprès de la population : « Quasi tous sont bestes et asnes qui ne savent à grand'peine décliner leur nom. Les uns sont paillards publics, les autres ivrognes et gourmands, joueurs de cartes et de dez ; les autres jureurs et blasphémateurs du nom de Dieu ; les autres chasseurs, avides de rousse venaison, les autres réhabilités, les autres notés d'homicide, et lesquels tous ne cherchent que la lippée et laine des pauvres brebis » et le duc s'approprie la maison que les religieux possédaient à Montbéliard. Le , le duc de Montbéliard laisse une bande de paysans prendre l'abbaye et chasser les religieux, deux mois plus tard Christophe de Wurtemberg s'empare de tous les biens du monastère qu'il remet aux Protestants[1].

La disparition du monastère

Malgré cette violation des biens de l'église, Antoine Perchet, vicaire général de l'ordre des prémontrés, veut préserver le nom et les biens de Belchamp en vue d'une future réinstallation dans les lieux, c'est pourquoi il décide de pourvoir d'abbés ce monastère qu'ils ne pouvaient pas occuper et de nommer à sa tête Renaut Mailley. Pour ce faire, il demande l'aide de l'empereur d'Allemagne (duc et comte de Bourgogne), du parlement de Dole, de la régence d'Ensisheim et de François de Vergy, gouverneur du comté de Bourgogne. Tous insistent auprès du comte de Montbéliard Georges II de Wurtemberg qui refuse de les écouter[1]. Pour contourner ce refus, l'abbé Renaud Mailley se tourne vers les comtes d'Ortenbourg, seigneur d'Héricourt, pour qu'ils lui confirment la sauvegarde des biens de l'abbaye dans leur ressort et lui permettent d'y célébrer la messe, ce que ceux-ci lui accordent mais pour peu de temps car cette seigneurie va bientôt tomber, avec celles de Châtelot et de Clémont, entre les mains du comte de Montbéliard Frédéric. Le bailli d'Héricourt, sur ordre du duc, convoque le chanoine de Belchamp pour l'obliger à prêcher comme la religion luthérienne désormais officielle le voulait ; quelque temps plus tard, le , le vieillard fait parvenir une lettre au bailli : « qu'il ne peut accepter la vocation de prêcher l’Évangile selon la forme et manière contenues aux ordres de la régence de Montbéliard, n'ayant études suffisantes pour enseigner, et à cause de son âge ne pourrait bonnement se mettre à l'étude et qu'on se moquerait de lui de commencer à étudier en sa vieillesse, comme à un vieux chien apprendre la chasse »[1].

L'abbaye Notre-Dame de Belchamp n'étant plus un lieu de prière, elle est transformée en maison de ferme avant d'être un bureau de perception puis un château de plaisance des princes de Montbéliard,. Elle sert ensuite de maison de santé et d'hospice. En 1564, elle devient pour trois ans le refuge du conseil de régence de Montbéliard qui fuyait la peste. À la fin du XVIe siècle, elle sert de résidence à un ministre protestant avant d'être convertie en papeterie en 1615. Les années suivantes voient d'interminables transaction entre les autorités religieuses et le prince de Montbéliard pour la restitution de l'abbaye jusqu'en 1725 date à laquelle un incendie fait disparaître les derniers vestiges de ce monastère. Le 25 ventôse de l'an VI (), l'administration du département du Mont-Terrible (auquel avait été rattaché en premier lieu Montbéliard) vend le domaine de Belchamp à Jean-Georges Roussel, payeur de guerre à Belfort, et François-Xavier Belin, médecin-chef à Belfort, pour 2 250 000 livres en assignats. En 1817, le domaine est cédé à M.J.G. Gast, maître de forges à Audincourt pour 40 000 francs qui le revend en 1855 à Constant Peugeot, fabricant à Audincourt pour 120 000 francs avant qu'il ne soit abandonné, ne tombe en ruine et ne soit oublié[1].

Liste chronologique des abbés de Belchamp

- 1142 Firmin.

- 1147 Pierre I.

- 1162 Conrad.

- 1173 Nicolas.

- 1180 Richard.

- 1181 Baudoin.

- 1187 Humbert.

- 1189 Humbert II.

- 1229 Cunon.

- 1255 Werner.

- 1277 Jean, de Tremoins.

- 1311 Pierre II.

- 1325 Fromont.

- 1335 Renaud I, de la Chapelle.

- 1355 Pierre III, de Faucogney.

- 1367 Renaud II.

- 1403 Renaud III, de Champey.

- 1415 Jean Vaulchier, de Alle.

- 1437 Jean Bernard, de Montbéliard.

- 1444 Jean Blanchon, de Montbéliard.

- 1457 Guillaume Fallet, de Damprichard.

- 1511 Jean Vaucler, de Trévillers.

- 1517 Jean Laichot.

- 1525 Hugues Saiguin, de Montbéliard.

- 1546 Pierre Vourron, de Maudeure.

- 1551 Nicolas Avesne, de Gray.

- 1554 Renaud Mailley.

- 1586 Hugues Mauldinet.

Notes et références

- Bouchey 1865, p. ??

Voir aussi

Sources et bibliographie

- Eugène-Augustin Bouchey, Mémoire historique sur l'abbaye de Belchamp de l'ordre des Prémontrés, au comté de Montbéliard, Belfort, Clerc, (lire en ligne)