Xiangqi

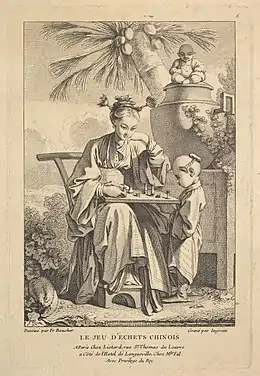

Le xiangqi (chinois : 象棋 ; pinyin : ; Wade : hsiang⁴-ch'i² ; cantonais Jyutping : zeong⁶ kei² ; cantonais Yale : jeuhng kéi ; litt. « échiquier des éléphants » ; Shanghaïen : Jiandji /ʒjɑ̃dʒi/ ), aussi appelé « échecs chinois » (par opposition aux échecs occidentaux), est un jeu de société combinatoire abstrait qui se joue sur un tableau rectangulaire de 9 lignes de large sur 10 lignes de long. Le jeu est également connu au Japon sous le nom de kawanakajima shōgi (le shōgi est un autre jeu d’échecs traditionnel au Japon, dont il existe aussi de nombreuses variantes).

Jeu de société

| Format | plateau |

|---|---|

| Mécanisme | capture |

| Joueur(s) | 2 |

| Durée annoncée |

de 30 minutes à plusieurs heures |

| habileté physique | réflexion décision | générateur de hasard | info. compl. et parfaite |

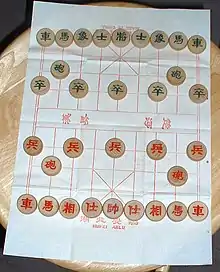

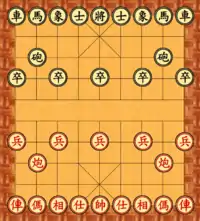

Ce jeu se joue avec 16 pièces par joueur qui sont placées sur les intersections des lignes. Les deux camps sont le rouge et le noir (ou bleu). Une rivière, qui limite aussi les déplacements autorisés de certaines pièces, sépare les deux camps sur le plateau où figure aussi la position de chaque palais.

Introduction

Chaque joueur possède :

- 1 commandant (général noir ou maréchal rouge (équivalent du roi) ;

- 2 gardes (ou conseillers, ou Eunuques qui résident aussi à l'intérieur du Cité interdite ) ;

- 2 éléphants (ou ministres), donnant leur nom au jeu ;

- 2 chevaux (proches des cavaliers aux échecs occidentaux) ;

- 2 artilleries, canons (bombardes ou à l'origine , il s'agit des trébuchets ou des catapultes.[1] - [2]) ;

- 2 chars (ou chariots équivalents des tours) ;

- 5 soldats ou élites (aussi communément appelés pions par analogie aux échecs occidentaux).

Les pièces, bien que similaires dans leur actions, n’ont pas le même nom selon leur camp; parce qu'il n'y avait pas forcement deux couleurs d'encre pour distinguer les pions de deux camps, mais ils se distinguent par les différents idéogrammes.

Le Xiangqi se joue plus vite que les échecs occidentaux où la barrière des pions est plus importante, de plus les canons (voir ci-dessous) sautent pour prendre, ce qui fait d’eux une menace tôt dans le jeu. De plus, alors que dans les échecs occidentaux, la bataille se focalise la plupart du temps dans les cases centrales, dans le xiangqi cette dernière semble au contraire se développer simultanément tout autour du plateau de jeu.

Le nombre de combinaisons possibles de jeu s’élève approximativement à 10150.

Historique

Les traces les plus anciennes sont situées entre 569 (il y a une controverse à ce sujet) et 800. Il possède un ancêtre commun avec le jeu d’échecs occidental (ainsi qu'avec le jeu indien chaturanga, et le jeu persan chatrang) et le shogi. Dans le passé, le nom xiangqi a été donné à des jeux de plateau autres que les échecs chinois.

Joueurs de Xiangqi dans les jardins du temple du ciel à Pékin.

Joueurs de Xiangqi dans les jardins du temple du ciel à Pékin. Joueur de Xiangqi assis sur le trottoir (Qinghai).

Joueur de Xiangqi assis sur le trottoir (Qinghai). Joueurs de Xiangqi à Pékin (2007).

Joueurs de Xiangqi à Pékin (2007).

La Corée a développé une variante du xiangqi appelée Jangqi (aussi écrit « changgi », « janghi », « tjyang keui » ou « échecs Coréens »). Le janggi dérive d’une ancienne version du xiangqi.

Règles

Les pièces, constituées de disques marqués d’un signe les identifiant, sont placées sur les intersections des lignes (comme au jeu de go ou au bagh chal). Les deux opposants sont d’un côté les rouges, et de l’autre les bleus ou les noirs (les verts en Corée). La rangée centrale de carrés est appelée la « rivière ». Chaque côté a un « palais » qui est de 3 lignes sur 3 (donc 9 positions) placé au centre de chaque côté en bordure du plateau.

Conventionnellement, le joueur rouge commence la partie.

Les pièces

Traditionnellement les pièces sont marquées par des sinogrammes. Généralement les pièces rouges utilisent un idéophonogramme plus complexe comprenant un idéogramme supplémentaire à gauche ressemblant à un grand 1 et qui représente un « humain » ; ce signe supplémentaire est alors absent du sinogramme noir (ou bleu). Pour les autres pièces, le sinogramme rouge comporte plus de traits que le sinogramme noir, mais dans ce cas les deux sinogrammes sont formés d'un idéogramme à gauche rappelant le sens, et d’un phonogramme indiquant sa prononciation.

Dans les jeux chinois modernes, les sinogrammes sont dans leur variante simplifiée (avec moins de traits ou les petits traits multiples groupés en un seul), mais conservent leur signification et leur prononciation. Les différences sinographiques entre les pièces humaines (commandants ou pions), les armes (canons ou bombardes), et entre éléphants et ministères, rappellent qu’il s’agit d’armées ennemies ayant des coutumes et cultures différentes, donc des désignations de titres légèrement différentes, même si ces armées se combattent de façon semblable avec des rôles attribués à des corps d’arme différents.

Chaque camp dispose de pions repérés aussi par leur couleur (non essentielle puisque les sinogrammes de chaque camp sont le plus souvent distingués). Dans les jeux modernes, la couleur est souvent utilisée, mais des jeux plus traditionnels utilisant des cylindres gravés ne sont pas toujours colorés, et la notation des parties se fait toujours avec les sinogrammes distinctifs de chaque camp. Les couleurs utilisées sont traditionnellement le rouge et le bleu, le noir remplaçant très souvent le bleu dans les jeux de pièces les plus populaires car l’encre bleue était plus difficile à obtenir. Les jeux de pièces modernes utilisent aujourd’hui couramment des pièces en plastique, les jeux traditionnels étaient en bois, en ivoire, ou en pierre polie (comme aussi le plateau). Des jeux de prestige utilisent des pièces en jade ou en nacre (et les jeux populaires une simple feuille de papier ou de carton posée sur une table pour le plateau).

Le Commandant (ou roi)

.svg.png.webp)

Il est marqué avec le caractère chinois 帥 (shuài, maréchal ) sur le côté rouge et 將 (jiàng, général) sur le côté bleu ou noir. Ce sont vraiment des commandants militaires, bien qu’ils soient l’équivalent des rois dans le jeu d’échecs occidental. La légende dit qu’un empereur fit exécuter deux joueurs pour « meurtre » ou « capture » de la pièce empereur, du coup les futurs joueurs l’appelèrent commandant.

Le commandant commence le jeu à l’intersection centrale sur la bordure (à l’intérieur du palais). Il peut se déplacer ou capturer une pièce adverse d’une case verticalement ou horizontalement, mais jamais diagonalement. Quand le commandant est perdu, la partie est perdue.

Il ne peut pas quitter le palais, même s'il peut théoriquement capturer le commandant ennemi en se déplaçant le long d’une ligne comme le ferait une tour dans les échecs. Chaque commandant ne peut donc occuper qu’une seule des 9 positions de son palais.

Mais comme il est illégal de se mettre en échec, un joueur ne peut faire aucun mouvement qui conduirait à mettre les deux commandant l’un en face de l’autre sur une même ligne sans aucune autre pièce entre eux. C’est une pièce importante du jeu, car il joue souvent un rôle dans la mise en place du mat, tout spécialement lorsque beaucoup d’autres pièces ont été échangées, car chaque commandant peut contrôler une ligne devant lui : il dispose d’un avantage s’il contrôle la ligne centrale car il empêche l’autre commandant de se déplacer latéralement.

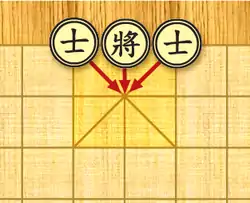

Les gardes (ou assistants)

.svg.png.webp)

Ils sont marqués 士 (shì) pour les noirs (ou bleus) et 仕 (shì) pour les rouges (certains jeux traditionnels utilisent le même caractère simplifié du garde noir pour les deux couleurs). Ce sont de hauts fonctionnaires, c’est-à-dire des membres du conseil servant le commandant en chef. Ils sont appelés « gardes » car ils restent près du commandant, ou encore « conseillers, officiers, gentlemans, mandarins, sages, érudits » ou plus rarement « guerriers » car ce terme peut prêter à confusion avec les pions. Les joueurs francophones les nomment souvent « assistants ». Ils sont placés au départ à la gauche et à la droite du commandant.

Ce sont les pièces les plus faibles car ils ne peuvent se déplacer que d’une case diagonalement et ne peuvent sortir du palais. Les gardes ne peuvent occuper sur le plateau que 5 positions dans leur palais. Ce sont les pièces les moins mobiles du jeu, difficiles à défendre en fin de partie. Il est même souvent préférable de les sacrifier dans un échange de pièce afin de rétablir les possibilités de mouvement du commandant (y compris lors d’attaque par les canons ennemis, qui peuvent se servir des assistants alliés comme appui pour mettre en échec deux autres positions du palais allié).

Les gardes ont un aspect quelque peu ambivalent : s'ils peuvent être utiles pour protéger le commandant (principalement contre les chariots) ou pour éviter une ligne ouverte en vis-à-vis du commandant ennemi, ils peuvent aussi offrir une pièce de couverture pour les canons ennemis (voir le déplacement de cette pièce) et donc gêner les mouvements du commandant au sein de son palais.

Les éléphants (ou ministres)

.svg.png.webp)

Nommées 相 « ministres » pour les rouges et 象 « éléphants » pour les bleus ou noirs (tous les deux prononcés xiàng), ces pièces sont situées au départ à la gauche et à la droite des gardes.

Note : les caractères chinois pour « ministres » et « éléphant » sont homophones en mandarin, bien qu’ils sont différents dans leur aspect graphique et dans les significations données dans le jeu (chacun de ces caractères peut aussi signifier « apparence » ou « image »). Cependant, en shanghaien, une langue chinoise moderne qui conserve les consonnes sonores, "象éléphant", se prononce "Jian/ʒjɑ̃/", mais "相ministre" se prononce "Xian/ʃjɑ̃/". Cette pièce s'appelle "Jian/ʒjɑ̃/" éléphant. C'est une preuve que cette pièce est bien des éléphants à l'origine.

La pièce rouge associe un idéogramme symbolisant un « homme » et l’idéogramme de la « maison » repris à droite pour sa prononciation, toutefois le symbole est dérivé d'un sinogramme plus complexe 缃 (réellement prononcé xiàng et signifiant « ministère ») où s’ajoute l’idéogramme du savoir porté par l’homme ; la pièce noire est une représentation idéographique originale de l’éléphant regardant vers la gauche, avec ses deux grandes oreilles, ses deux défenses et sa trompe ; la possession de l’éléphant étant dans les cultures ancestrales un symbole apparent de puissance et de richesse, comme l’est aussi celui de la maison.

Ces pièces se déplacent uniquement en diagonale, mais toujours de deux cases exactement, et ne peuvent pas sauter par-dessus une autre pièce, ni prendre une pièce au milieu de sa diagonale (un éléphant ou ministre dans cette situation est alors bloqué dans cette direction et dit « boiteux »). Les éléphants ou ministres ne sont pas autorisés à traverser la rivière centrale.

Chaque éléphant ou ministre ne peut donc occuper que 7 positions qui forment deux carrés sur le plateau : les deux positions initiales en première ligne, les 3 positions en troisième ligne, dont une dans le palais qui est la seule leur permettant de changer de côté, et deux positions en cinquième ligne quatre cases en face leur position de départ.

Bien qu’importantes soient leurs possessions par un joueur en milieu ou fin de partie étant décisif (il est difficile alors de le prendre si un éléphant se trouve dans le palais), ces pièces jouent un rôle purement défensif car les éléphants ou ministres ne peuvent pas franchir la rivière ; ils servent principalement à protéger le palais contre l’attaque centrale des pièces ennemies, et contre les canons qu’ils peuvent empêcher de se placer en début de partie pour les prises latérales. Un éléphant ou ministre n’a que deux possibilités de mouvement (et il est alors facile de le bloquer) sauf dans le palais où il en a quatre (mais où il restreint son commandant attaqué par l’arrière de son palais).

On voit donc que toutes les 5 pièces centrales de la première ligne ont des mouvements difficiles. L'essentiel du jeu se fait sur les côtés du plateau avec les pions en attaque dans le camp ennemi et les pièces latérales rapides de la première ligne qui tentent de faire l'essentiel de la défense (d’abord avec les canons pour prendre les pions, puis avec les charriots).

Les chevaux

.svg.png.webp)

Chaque joueur dispose de deux « chevaux », traditionnellement marqués 馬 (mǎ) pour les noirs et 傌 (mà) pour les rouges (certains échiquiers n’utilisent que le caractère du cheval noir), ou encore 马 (mǎ) en sinogrammes simplifiés pour les deux couleurs, initialement posés à côté des charriots.

Ces pièces sont assez semblable aux cavaliers des échecs internationaux avec lesquels on les confond facilement. Il se déplace d’abord d’une case verticalement ou horizontalement, puis d’une case en diagonale, en continuant à s’éloigner de sa position initiale. Les chevaux peuvent en théorie être amenés sur tous les points du plateau, même si leur déplacement est difficile, particulièrement en début de partie où ils sont facilement bloqués et donc facilement pris. Leur importance stratégique augmente nettement en fin de partie.

Il n’y a qu’un seul chemin possible pour chaque déplacement autorisé, qui se fait toujours en deux étapes : le cheval ne peut pas sauter par-dessus une autre pièce ; ce chemin peut être obstrué par une pièce présente dans la case du premier pas horizontal ou vertical, et ce chemin n’est pas le même dans la direction opposée.

Les canons ou bombardes

.svg.png.webp)

Chaque joueur possède deux « canons » ou « bombardes », marqués 炮 (pào) pour les rouges et 砲 (bào) pour les noirs ou bleus (pour nombre de chinois, ces caractères sont homophones, les deux sinogrammes associant à droite le phonogramme pào, et à gauche l’idéogramme du feu pour les rouges ou de la pierre pour les noirs. À l'origine, 砲 l'idéogramme avec la clef de pierre est des trébuchets qui lancent des roches ; 炮 celui-ci avec la clef de feu est des trébuchets qui lancent des produits inflammables. Les deux ont une signification moderne comme canon ou bombarde). Les canons sont placés au départ sur la rangée derrière les soldats, deux cases devant les chevaux.

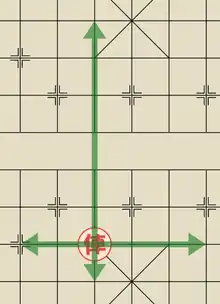

Ils se déplacent horizontalement et verticalement exactement comme les chariots (ou tours). Ils peuvent donc être amenés rapidement sur toutes les positions du plateau, à condition de ne pas se trouver bloqués par une autre pièce sur ce chemin.

Mais leur façon de capturer est très différente et originale. Pour capturer une pièce, il doit y avoir exactement une pièce (amie ou ennemie) entre le canon et la pièce à prendre. Ensuite le canon se déplace directement jusqu’à la pièce ennemie et la capture (la pièce d’appui reste sur place).

Ainsi toute position entre la pièce d’appui et la pièce ennemie prise ne peut être occupée immédiatement ; la seule solution pour sauter un obstacle bloquant et occuper ces positions protégées par la pièce d'appui est alors de bénéficier d'une occasion de prise offerte par l’adversaire. En attendant une telle occasion, ils peuvent être à la merci des pions attaquants qui auraient traversé la rivière. Les canons sont donc puissants au début de la partie lorsque les « haies » sont nombreuses, mais perdent rapidement de la valeur avec la guerre d’usure.

Le canon est certainement la pièce la plus déroutante pour le joueur habitué aux échecs occidentaux ; il modifie en effet de manière complexe les concepts d’échec à la découverte, d’échec double et de clouage.

Les chariots (ou tours)

.svg.png.webp)

Chaque joueur dispose de deux « chariots », marqués 車 pour les noirs (ou bleus) ou 俥 pour les rouges (tous les deux prononcés jū). Ils sont initialement posés dans les coins du plateau.

Comme la tour des échecs occidentaux, le char (ou chariot) prend le long d’une ligne droite verticale ou horizontale (il n’y a cependant pas de possibilité de roque avec son roi). Certains occidentaux désignent donc cette pièce sous le nom de « tour » en raison de cette similitude, mais aussi sous le nom de « voiture » car c’est aussi une signification moderne du sinogramme 車.

Les soldats ou élites (ou pions)

.svg.png.webp)

Chaque camp possède 5 pièces similaires, des « soldats » marqués 兵 (bīng, qui signifie aussi « arme, guerre ») pour les rouges et des « bandits ou mercenaires » 卒 (zú) pour les noirs (ou bleus). Ils sont placés initialement sur la quatrième ligne, une case sur deux. Les joueurs francophones les nomment simplement « pions ». Les deux sinogrammes représentent une personne avec un casque, en marche pour les rouges ou debout pour les noirs.

Comme les pions des échecs occidentaux, ils sont en première ligne et se déplacent droit devant eux, d’une case à la fois; cependant ils capturent droit devant. Mais une fois qu’ils ont franchi la rivière, ils peuvent aussi se déplacer (et capturer) d’une case horizontalement. Ils ne peuvent donc pas occuper tout le terrain chez eux où ils n’ont pas vocation à rester, mais peuvent aller partout dans le camp ennemi, même si ce sont des pièces lentes.

Contrairement aux pions des échecs occidentaux, ils ne sont pas bloqués par un soldat ou bandit ennemi devant eux (qu’ils peuvent capturer). Et ils n’ont pas de promotion lorsqu’ils atteignent le bord du terrain adverse, mais ils peuvent continuer à se déplacer latéralement pour assiéger le palais ou y entrer en fin de partie. En général on évite de les « enliser » ainsi trop vite, les pions étant plus utiles et plus puissants sur la quatrième ligne adverse et perdant de leur influence ensuite à mesure qu’ils s’avancent plus loin.

Ce sont des pièces d’attaque, puissantes s’il reste peu de pièces (par exemple en attaque du commandant ennemi ou d’un de ses conseillers dans leur palais, si le pion attaquant est protégé à distance par son commandant ou par un autre pièce majeure alliée), mais très peu efficaces et même souvent gênantes en défense (notamment en début de partie où ils offrent des possibilités de tir par les canons adverses). Un joueur qui omettrait de placer ses pions chez l’ennemi ne profite pas pleinement de ses capacités.

Fin du jeu

Le jeu s’achève lorsque l’un des généraux est capturé ou bien lorsque aucun mouvement légal n’est plus possible. Dans ce dernier cas, la personne qui n’a pas de mouvement légal perd.

Ici le roi noir est mat, il est mis en échec par la bombarde en g10 sans pouvoir fuir et l'éléphant en e8 est cloué par l'autre bombarde en e6. |

Ici le roi noir n'est pas échec, mais il ne peut pas bouger sans que cela n'arrive. |

Ici le roi noir est mis en échec mais il ne peut se déplacer ni sur sa colonne à cause du chariot ni sur la colonne centrale car il serait face au roi rouge sans pièce intermédiaire, ce qui est interdit. |

Règles diverses

Contrairement aux échecs occidentaux, il n’y a pas de match nul par échec perpétuel ou répétition de position. Si c’était le cas, il y aurait peu de parties concluantes entre joueurs experts. Si une position doit être répétée, un arbitre est appelé pour déterminer qui est fautif. En pratique l’arbitre demande au joueur qui est en train de perdre d’effectuer un mouvement différent. Le joueur qui mène peut donc se débrouiller pour obtenir un avantage. Mais il est quelquefois difficile de déterminer le fautif, et différents arbitres peuvent prendre des décisions différentes concernant le joueur qui doit rejouer. Parfois la répétition est forcée des deux côtés.

Il est illégal d’effectuer un mouvement qui ferait apparaître une ligne non obstruée entre les deux généraux.

Dans certaines situations, il est admis que la partie est nulle (par exemple quand il ne reste plus de chaque côté que le commandant en défense et deux pions en attaque, sans possibilité de terminer une boucle infinie de déplacements, et parce que les pions dans chaque camp adverse ne peuvent plus reculer pour se prendre mutuellement). Un arbitre expérimenté dans le jeu peut parfois décider quand cela se produit, ou quand il voit qu'aucun des joueurs ne parvient à voir la combinaison de coups gagnante après un apparent blocage. Les joueurs peuvent aussi se mettre d'accord pour décider qu'aucun n'aura le dessus.

Le nul peut même se produire même lorsqu'un des adversaires possède un avantage théorique, avec par exemple un canon en plus qui est difficilement utilisable en attaque en fin de partie où il a une valeur très faible (justement lorsque le jeu ne se réduit plus qu’au contrôle des seuls palais puisque ce canon est repris immédiatement et conduit à la même situation de partie nulle).

En revanche, un joueur qui n’aurait plus que 3 pions imprenables par les pions adverses gagnera contre un joueur n’ayant plus que ses 2 pions, à condition que pas plus de 2 des 3 pions ne soient enlisés.

Notation

La notation employée traditionnellement pour noter les déplacements des pièces et suivre le déroulement d'une partie de xiangqi est différente de celle employée aux échecs[3]. Cependant la notation présentée ici est pour des raisons techniques la notation échiquéenne.

Couleur

Pour faciliter la lecture, les coups sont écrits en rouge ou en noir selon la couleur du joueur.

Déplacements

Les abréviations utilisées sont les initiales anglaises des pièces[3]:

- Commandant : K (King)

- Assistant : A (Assistant)

- Éléphant : E (Elephant)

- Cheval : H (Horse)

- Char : R (Rook)

- Bombarde : C (Cannon)

- Pion : P (Pawn)

Pour un déplacement on indique l'abréviation de la pièce, puis un - (si c'est un simple déplacement) ou un x (si c'est une prise) puis les coordonnées de la case d'arrivée. Si le déplacement est un échec, on ajoute un + après les coordonnées d'arrivée.

Éléments de technique de jeu

Ouverture

- Amener un chariot au bord de la rivière pour contrôler l'avance des pièces adverses.

- Construire une défense pour le roi avec les assistants et les éléphants.

Exemples de positions défensives :

| 10 | |||||||||

| 9 | |||||||||

| 8 | |||||||||

| 7 | |||||||||

| 6 | |||||||||

| 5 | |||||||||

| 4 | |||||||||

| 3 | |||||||||

| 2 | |||||||||

| 1 | |||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |

Bonne position défensive des rouges, les éléphants et assistants sont groupés.

Mauvaise défense des noirs : assistants et éléphants sont séparés donc le roi est vulnérable à une attaque de bombarde. Il doit destructurer sa défense.

Fin de partie

Il y a deux types de situation lors de la fin de la partie : soit l'un des deux joueurs trouve une combinaison plus ou moins complexe aboutissant au mat, soit la quantité de pièces présentes sur le plateau diminue petit à petit jusqu'à ce que l'on débouche sur une finale élémentaire.

Combinaisons de mat

On parle de combinaison de mat lorsqu'il existe une séquence de coups, qui ne sont pas tous des échecs au roi, qui mène au mat de l'un des deux rois sans qu'aucune défense ne puisse l'empêcher. Il arrive que chaque joueur ait une combinaison de mat à sa disposition, le gagnant de la partie sera alors celui dont c'est le tour de jouer.

Noir et rouge ont chacun une combinaison de mat. |

Les rouges ont une combinaison de mat. |

Les noirs ont un mat en un coup. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Finales élémentaires

Lorsque l'un des camps ne dispose plus que de pièces purement défensives (assistants et éléphants) tandis que l'autre dispose encore de pièces offensives, on parle de finale élémentaire. Leur issue est alors fixée, bien qu'il existe des exceptions pour certaines configurations particulières.

| Roi seul | Roi + 1 assistant | Roi + 1 éléphant | Roi + 2 assistants | Roi + 3 pièces défensives Roi + 2 éléphants Roi + 1 éléphant + 1 assistant | Roi + défense complète | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 pion | Victoire | Nulle sauf exception[4] | Nulle | Nulle | Nulle | Nulle |

| 1 cavalier | Victoire | Victoire | Nulle sauf exception | Nulle | Nulle | Nulle |

| 1 bombarde + 1 assistant[5] | Victoire | Victoire | Victoire | Victoire | Nulle sauf exception | Nulle sauf exception |

| 1 chariot | Victoire | Victoire | Victoire | Victoire | Victoire | Nulle sauf exception |

Les finales où le camp attaquant possède un chariot mais où le camp défenseur possède des pièces offensives sont également répertoriées[3]:

| Roi + 2 pions + 2 assistants | Roi + 2 pions + 2 éléphants | Roi + 3 pions | Roi + 1 cheval + 1 éléphant + 2 assistants Roi + 1 cheval + 2 éléphants | Roi + 1 bombarde + 1 assistant + 1 éléphant | Roi + 2 bombardes Roi + 2 chevaux Roi + 1 bombarde + 1 cheval | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 chariot | Victoire sauf exception | Nulle sauf exception | Victoire sauf exception | Victoire sauf exception | Victoire sauf exception | Nulle sauf exception |

Compétitions

Le xiangqi est très pratiqué en Asie, où ont lieu plusieurs compétitions internationales. La Chine, et dans une moindre mesure le Vietnam, organise aussi des tournois nationaux de niveaux élevé.

Palmarès des championnats du monde[6]

| Année et lieu | Tournoi masculin | Tournoi féminin | |

|---|---|---|---|

| 1 | 1990, Singapour[7] | LU Qin (Chine) | TEO Sim Hua (Singapour) |

| 2 | 1991, Kunming (Chine)[8] | ZHAO Guorong (Chine) | HU Ming (Chine) |

| 3 | 1993, Pékin (Chine)[9] | XU Tianhong (Chine) | HU Ming (Chine) |

| 4 | 1995, Singapour[10] | LU Qin (Chine) | HUANG Yuying (Canada) |

| 5 | 1997, Hong Kong (Chine)[11] | LU Qin (Chine) | LIN Ye (Italie) |

| 6 | 1999, Shanghai (Chine)[12] | XU Yinchuan (Chine) | JIN Haiying (Chine) |

| 7 | 2001, Macao (Chine)[13] | LU Qin (Chine) | WANG Linna (Chine) et GAO Yiping (Taïwan) |

| 8 | 2003, Hong Kong (Chine)[14] | XU Yinchuan (Chine) | GUO Liping (Chine) |

| 9 | 2005, Paris (France)[15] | LU Qin (Chine) | GUO Liping (Chine) |

| 10 | 2007, Macao (Chine)[16] | XU Yinchuan (Chine) | WU Xia (Chine) |

| 11 | 2009, Xintai (Chine)[17] | ZHAO Xinxin (Chine) | YOU Yingqin (Chine) |

| 12 | 2011, Jakarta (Indonésie)[18] | JIANG Chuan (Chine) | TANG Dan (Chine) |

| 13 | 2013, Huizhou (Chine)[19] | WANG Tianyi (Chine) | TANG Dan (Chine) |

| 14 | 2015, Munich (Allemagne)[20] | ZHENG Weitong (Chine) | WANG Linna (Chine) |

| 15 | 2017, Manille (Philippines)[21] | WANG Tianyi (Chine) | TANG Dan (Chine) |

| 16 | 2019, Vancouver (Canada)[22] | XU Chao (Chine) | JIA Dan (Etats-Unis) |

| 17 | 2022, Kuching (Malaisie)[23] | WANG Tianyi (Chine) | ZUO Wenjing (Chine) |

Le Xiangqi et les Français[24]

Parmi les publications notoires sur les généralités du jeu, il faut citer Georges Edward Mauger avec « Quelques considérations sur les jeux en Chine et leur développement synchronique avec celui de l’Empire Chinois », dans Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, VIe série, tome 6, fascicule 5, pages 238-281 (1915)[25], Léon A. Slobodchikoff avec « Cờ tướng, le jeu d’échecs des vietnamiens », dans Bulletin de la Société des Études Indochinoises, tome XXVIII, pages 363-395 (1953)[26] et Jean-Louis Cazaux avec un chapitre réservé au xiangqi dans « L’odyssée des jeux d’échecs », Éditions Praxeo, pages 215-226 (2010). Un autre aspect du xiangqi est abordé par Thierry Wendling qui rédige « L’apprentissage du xiangqi ou l’ethnographe comme auteur », article dans Moritz Hunsmann, Sébastien Kapp, « Devenir chercheur. Ecrire une thèse en sciences sociales », Éditions EHESS, pages 201-214 (2013)[27].

D’autres auteurs écrivent ou traduisent des traités sur les règles du jeu, abordant toutes les phases d’une partie (ouverture, milieu, finale). C’est ainsi qu’ont été publiés « Traité du jeu de xiangqi », Pierre-Éric Spindler, 268 pages, Éditions Flammarion (1977), « Traité d’échecs chinois », 282 pages, Éditions Pierre-Émile (1979), traduction du chinois par Christiane Guermeur de « Zhongguo Xiangqi Jichu Jiaocheng 中國象棋基礎教程 », « Précis du jeu d’échecs chinois » par Xie Ensi, traduction française de Douna F. Olibé, 236 pages, Éditions You Feng (1999), « Les échecs chinois » de James Palmer, traduction française par Gilles Mourier, 128 pages, Éditions Succès du Livre (2003) et les ouvrages de Marc-Antoine Nguyen[28], « Xiangqi, l’Univers des échecs chinois », 416 pages, Éditions Praxeo (2009), « Xiangqi – La maîtrise des finales », en deux volumes, 298 et 278 pages, Éditions Lulu (2017) entre autres.

C’est sous l’impulsion de Francis Corrigan[29] que le premier championnat d’Europe de xiangqi est organisé à Paris (1984), remporté par le Français Haoyew Taing qui conservera son titre les deux années suivantes. Les Français se montreront souvent intraitables dans cette compétition[30] : le grand-maître Nicolas Dang (né en 1967) sera sacré 8 fois champion, un record (1991, 1992, 1993, 1996, 1999, 2006, 2010, 2014), Sambat Lim deux fois (1987, 1988), Ear Har deux fois (1989, 1990), Weicheung Woo deux fois (1998, 2001), Sayti Hua une fois (1997). Lorsque la première édition du Championnat du Monde de Xiangqi est organisée à Singapour en 1990, la France est représentée par deux futurs grands-maîtres[31], Nicolas Dang et Weicheung Woo. Si la meilleure performance individuelle masculine française est obtenue par Sayti Hua qui finit à la huitième place sur 65 participants lors de la 6e édition du Championnat du Monde organisée à Shanghaï (Chine) en 1999, c’est du côté féminin avec Chen Li que la France atteint le podium cette même année, Chen Li[32] devenant vice-championne du Monde.

Laurent Kim fonde en 1999 l’Association de Xiangqi en France (AXF)[33] dont le siège est basé au 3 avenue de Choisy, Paris 13[34]. Le , un congrès européen avait entériné la fondation de la Fédération Européenne de Xiangqi (EXF) avec Laurent Kim comme président et Francis Corrigan comme secrétaire général. Leurs efforts seront couronnés de succès avec l’organisation à Paris en du 9e Championnat du Monde de Xiangqi[35], première édition organisée hors d’Asie (il faudra attendre dix ans plus tard pour revoir un Championnat du Monde de Xiangqi en Europe avec Munich 2015). La France va accueillir une nouvelle fois une compétition internationale de xiangqi lorsque les Jeux Mondiaux des Sports de l’Esprit regroupant les échecs, le bridge, le go, les dames et le xiangqi se déroulent à Lille ()[36].

Dans le domaine des logiciels de xiangqi, Xie Xie[37] (qui signifie merci en chinois) développé depuis une première version en 2001 par le francilien Pascal Tang[38] et le champion espagnol Eugenio Castillo s’enrichit considérablement avec les contributions du taïwanais Jih Tung Paï et remporte la médaille d’or lors du Championnat du Monde des logiciels de xiangqi (2004). Proche du même groupe d’informaticiens, Carine Lavallade crée le site Xiangqi France en 2009, enrichissant l'offre proposée par différents blogs spécialisés comme ceux de Jean-Marie Chauvet[39] ou Jean-Louis Cazaux[40].

Notes et références

- https://www.bilibili.com/video/BV1Kh41117aw/

- https://www2.chcg.gov.tw/main/files/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E8%B1%A1%E6%A3%8B%EF%BC%8C%E7%A0%B2%E5%BE%9E%E4%BD%95%E4%BE%86_32_1061005.pdf

- Marc-Antoine Nguyen, Xiang qi : L'univers des échecs chinois, Praxéo, coll. « Jeux d'Asie », (1re éd. 2009), 416 p., 24,5 x 2,1 x 17,5 cm (ISBN 978-2952047265, présentation en ligne, lire en ligne), chap. 13 (« Les finales élémentaires »).

- La finale pion + éléphant contre roi + assistant est gagnante dans certaines configurations.

- Il est clair qu'une bombarde seule ne peut aboutir au mat puisqu'elle prend en sautant par-dessus une autre pièce.

- Fédération Internationale du Xiangqi

- Dès la première édition, quatre séries de prix principaux sont attribuées : le classement général masculin, le classement général féminin, le classement général par équipes et le classement des joueurs NC joueurs d’origine non chinoise (cette quatrième série de prix accordés aux joueurs d’origine non chinoise vise à promouvoir le xiangqi auprès d’autres joueurs que ceux appartenant aux communautés chinoises disséminées dans le monde) ; le britannique Winston Williams sera le premier vainqueur de cette catégorie et le gagnera une seconde fois lors de l’édition 1991 à Kunming.

- 36 joueurs et 4 joueuses participent à cette édition.

- 76 joueurs et 11 joueuses participent à cette édition. Les joueurs vietnamiens prennent part pour la première fois au championnat du Monde et seront en constante progression ; ils commencent par rafler les prix de la catégorie NC avec Mai Thanh Minh en 1993 et 1997, Võ Văn Hoàng Tùng en 1995 tandis que d’autres joueurs d’origine vietnamienne finiront aussi médaillés (comme le joueur français Nicolas Dang, deuxième prix des NC en 1993 et en 1997).

- 66 joueurs et 12 joueuses participent à cette édition.

- 76 joueurs participent à cette édition qui se déroule du 19 au 23 novembre 1997

- 65 joueurs participent à cette édition qui se déroule du 28 octobre au 5 novembre 1999. Les joueurs vietnamiens étant trop performants, la catégorie des joueurs NC devient NCNV (joueurs d’origine non chinoise non vietnamienne) ; le grand-maître japonais Shoshi Kazuharu gagne le premier prix de cette catégorie (il le gagnera encore quatre fois, en 2003, 2007, 2015 et 2019, sera deuxième en 2011 et deux fois troisième en 2013 et 2017).

- 62 joueurs et 6 joueuses participent à cette édition qui se déroule du 8 au 13 décembre 2001. Dans le tournoi féminin, une situation inédite apparaît lorsque les deux prétendantes Wang Linna et Gao Yiping annulent l'une contre l'autre et battent toutes leurs adversaires ; elles obtiennent chacune 9 points ; l'organisateur les déclare co-championnes du Monde. Le jeune joueur hongkongais Kon Island va s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs NCNV et défier la domination de Shoshi Kazuharu ; Kon Island gagne alors le premier prix NCNV (il sera second en 2003, premier de nouveau en 2005, second de nouveau en 2007 et en 2009 et une nouvelle fois premier en 2011).

- 56 joueurs et 10 joueuses participent à cette édition qui se déroule du 6 au 10 décembre 2003.

- 70 joueurs et 14 joueuses participent à cette édition qui se déroule du 31 juillet au 6 août 2005 à l’hôtel Chinagora d’Alfortville, situé au confluent de la Seine et de la Marne. C’est le premier championnat du Monde organisé hors du continent asiatique. L’équipe vietnamienne avec Nguyễn Vũ Quân et Trịnh A Sáng dépasse Taïwan pour devenir dorénavant la seconde meilleure équipe après celle de la Chine.

- 66 joueurs et 13 joueuses participent à cette édition qui se déroule du 17 au 22 octobre 2007.

- 77 joueurs et 12 joueuses participent à cette édition qui se déroule du 28 août au 3 septembre 2009. Le joueur indonésien Iwan Setiawan gagne le prix de la catégorie NCNV (il gagnera le troisième prix NCNV en 2011 puis en 2019 et le second prix NCNV en 2015).

- 68 joueurs et 10 joueuses participent à cette édition qui se déroule du 20 au 26 novembre 2011.

- 70 joueurs et 10 joueuses participent à cette édition qui se déroule du 21 au 27 octobre 2013, au Country Garden Silver Beach Hotel, district de Huidong, Huizhou. Le joueur thaïlandais Krishna Sankirtan gagne le prix de la catégorie NCNV. L’équipe de Macao avec Cao Yan Lei et Lei Kam Fun se classe à la seconde place derrière la Chine mais devant le Vietnam (exploit réitéré en 2015).

- 54 joueurs et 7 joueuses participent à cette édition qui se déroule au SDI (Institut des Langues et des Traductions) de Munich du 21 au 27 août 2015.

- 55 joueurs et 14 joueuses participent à cette édition qui se déroule du 13 au 19 novembre 2017. Le premier prix des joueurs NCNV revient au joueur néerlandais Joep Nabuurs. L’équipe allemande avec Xue Handi et Pu Fangyao s’empare de la seconde place au classement par équipes, un grand coup de tonnerre dans le monde du xiangqi.

- Dans ce championnat qui s’est déroulé du 7 au 11 octobre 2019 à Vancouver (Canada), les organisateurs ont innové : les 34 joueurs du tournoi masculin se rencontrent au système suisse en 9 rondes, mais à l’issue de la ronde 8, les deux joueurs les mieux classés se rencontrent en finale (y compris s’ils se sont déjà rencontrés, ce qui a été le cas dans ce championnat). Seuls le hongkongais Vincent Wong et le vietnamien Lại Lý Huynh talonnent alors le chinois Xu Chao, et c’est Vincent Wong qui se classe 2e au départage (Buchholz). Xu Chao bat de nouveau Vincent Wong et remporte le titre de champion du Monde. Les autres joueurs continuent de s’affronter pour une ultime ronde et Lại Lý Huynh (qui n’arrive pas à battre le philippin Liu Zijian) se fait rattraper par le sino-canadien Chen Hongsheng qui lui ravit la troisième place au départage. Du côté des joueurs NCNV, c’est l’indéboulonnable japonais Shoshi Kazuharu qui gagne le prix. Les 11 joueuses du championnat sont réparties dans 2 poules et se rencontrent toutes. Les deux meilleures de chaque poule avancent en demi-finale puis en finale. Meilleures joueuses de leur poule respective, la chinoise Tang Dan et la sino-américaine Jia Dan finissent par se retrouver en finale et à la suite d’une partie transcendante, Jia Dan sort la triple championne du monde pour rapporter aux Etats-Unis leur premier titre en or.

- (en-GB) « Sarawak First Destination In Malaysia To Host 17th World Xiang Qi Championship and Forum 2021 », sur Business Events Sarawak, (consulté le )Cette édition reportée d'une année à cause de la pandémie COVID19 consacre Wang Tianyi qui bat Tony Fung (Hong Kong) en finale pour un troisième sacre mondial. La médaille d'or par équipe revient cependant à l'équipe vietnamienne, les grands-maîtres Nguyễn Thành Bảo et Lại Lý Huynh se classant 3e et 4e, surpassant pour la première fois l'équipe de Chine, jusqu'ici toujours médaillée d'or. En finissant 16e sur 36 participants, le Japonais Kani Hiroaki s'empare du titre de meilleur joueur NCNV. Dans le tournoi féminin qui regroupe 20 participantes, la Chinoise Zuo Wenjing remporte le titre pour la première fois, devant sa compatriote Chen Xinglin et l'ancienne championne vietnamienne Ngô Lan Hương qui joue aujourd'hui pour Singapour, la patrie de son mari.

- "Le Xiangqi et les Français - Chronologie sélective", dans Nguyen Marc-Antoine, Xiangqi, la maîtrise des finales (volume 2), pages 272-276, éditions Lulu, Paris 2017, (ISBN 978-1-326-96554-9)

- « quelques considérations sur les jeux en Chine »,

- « le jeu d'échecs des vietnamiens »,

- « l'apprentissage du xiangqi »,

- NGUYEN Thai Dong, Marc-Antoine (1963-present) Nguyen is an IT specialist and chess polymath, proficient in both xiangqi and international chess. He currently lives in France which he represents in xiangqi tournaments. He formerly worked as a translator for Ho Chi Minh City Chess Federation in Vietnam between 1992-1998. He has been working in France since 2000, at La Poste. Never forgetting xiangqi, he remains very active and has been playing xiangqi as a non-professional. In International Chess, Nguyen achieved a FIDE rating of 2117 in 2015. In xiangqi, he was a key board in the French team, who won the 2010 European Xiangqi Championship in Hamburg, Germany, together with Nicolas Dang and Huynh Vinh Tuong. All three were IT specialists of Vietnamese origin. Nguyen reached the 4th place in the Individual’s event in the same year, finished 5th in the same event in 2016 and also ranked 18th in the World Xiangqi Championship in 2015. Nguyen also served as a table arbiter when the World Xiangqi Championship was held in Paris in 2005. Since then, he has been promoting xiangqi in France and often teaches Westerners the intricacies of the game. Nguyen is also the author of Xiangqi: l’Univers des échecs chinois (Xiangqi: the Universe of Chinese Chess) a 400-page xiangqi book in French, published in 2009; and Le Répertoire des maîtres (2005 World Championship Masters Games), also in French, published in 2015. He co-authored with Ho Van Huynh, Co Vua – Chiên luoc Trung cuôc (Chess – Midgame Strategy) in 1995. Since 2014, Nguyen has served as the vice-president of the European Xiangqi Federation and is one of the biggest reasons why Xiangqi is gaining popularity in Europe, and why France is one of the xiangqi European powerhouses. Jim Png Hau Cheng, A Lexicon of Xiangqi / Chinese Chess Terms in English, pages 381-382, Taiwan 2017.

- Francis Corrigan né le 25 avril 1936 et mort le 16 novembre 2014 est un joueur d’échecs français d’origine américaine (Elo 2116 en 2003), arbitre international, organisateur de nombreuses manifestations échiquéennes (il a mis en place le championnat de Paris Ile de France des clubs d’entreprise, des administrations, des universités et des grandes écoles qui est appelé Trophée Francis Corrigan) a longtemps été un grand promoteur du xiangqi en France.

- Palmarès du Championnat d'Europe de Xiangqi 1. Paris, France, 1984 : Haoyew Taing (France) 2. Paris, France, 1985 : Haoyew Taing (France) 3. Paris, France, 1986 : Haoyew Taing (France) 4. Paris, France, 1987 : Lim Sambat (France) 5. Londres, Royaume Uni, 1988 : Lim Sambat (France) 6. Paris, France, 1989 : Ear Har (France) 7. Gluckstadt, Allemagne, 1990 : Ear Har (France) 8. Paris, France, 1991 : Nicolas Dang (France) 9. Milan, Italie, 1992 : Nicolas Dang (France) 10. Paris, France, 1993 : Nicolas Dang (France) 11. Amsterdam, Pays Bas, 1994 : Chikong Lai (Angleterre) 12. Milan, Italie, 1995 : Zhimin He (Italie) 13. Paris, France, 1996 : Nicolas Dang (France) 14. Londres, Royaume-Uni, 1997 : Sayti Hua (France) 15. Londres, Royaume-Uni, 1998 : Weicheung Woo (France) 16. Paris, France, 1999 : Nicolas Dang (France) 17. Londres, Royaume-Uni, 2001 : Weicheung Woo (France) 18. Haarlem, Pays Bas, 2006 : Nicolas Dang (France) 19. Hambourg, Allemagne, 2010 : Nicolas Dang (France) 20. Milan, Italie, 2013 : Honglin Xue (Italie) 21. Manchester, Royaume Uni, 2014 : Nicolas Dang (France) 22. Edimbourg, Royaume-Uni, 2016 : Handi Xue (Allemagne) 23. Munich, Allemagne, 2017 : Chunlong Huang (Angleterre) 24. Milan, Italie, 2018 : Handi Xue (Allemagne) 25. Minsk, Belarus, 2019 : Handi Xue (Allemagne) Source : EXF European Xiangqi Federation

- Depuis l'instauration des titres internationaux (1993), la Fédération Européenne EXF a décerné un titre à douze joueurs français : 3 EXF Grandmasters (Nicolas Dang, Sayti Hua, Weicheung Woo), 5 EXF Masters (Philippe Cao, Vinh Tuong Huynh, Marc-Antoine Nguyen, Kim Dang Phung, Kong Vong) et 4 EXF Federal Masters (Christophe Chea, Xavier Gérémy, Olivier Thill, Ming Wu) sur la période 1993-2017 ; Chen Li, vice-championne du Monde 1999 est citoyenne britannique et ne fait plus partie de la liste France. Source : Pu Fangyao (EXF), Développement du Xiangqi en Europe 象棋在欧洲的发展, rapport présenté au Forum de Hangzhou, Chine, octobre 2017 (intégralité du rapport en chinois) ; il y est dénombré 66 titrés en Europe : 13 EXF Grandmasters (dont 3 Français), 18 EXF Masters (dont 5 Français) et 35 EXF Federal Masters (dont 4 Français). Parmi les 35 EXF Federal Masters, on remarque un GMI allemand aux échecs, Robert Hübner.

- Après avoir joué pour la France lors du championnat du monde 1999, Chen Li s'est établie en Écosse ; elle s'est éloignée un temps du xiangqi, prise par ses devoirs familiaux et professionnels. Ce n'est qu'à partir de 2016 qu'elle a de nouveau trouvé le temps de s'adonner à sa passion en sponsorisant le Championnat d'Europe la même année (Edimbourg, 2016). Devenue citoyenne britannique, elle a participé au Championnat du Monde 2017 à Manille (Philippines) en tant que joueuse de l'équipe du Royaume-Uni, terminant à une respectable 5e place.

- « galerie de portraits : les joueurs français de xiangqi »,

- « historique et progression du xiangqi en France »,

- « le répertoire des maîtres 2005 »,

- (en) « World Mind Sport Games 2012 »,

- (en) « Xie Xie Master »,

- TANG, Pascal (1970-present).Title: French computer scientist specialized in A.I. (Artificial Intelligence). At the turn of the century, one the most powerful and influential Xiangqi computer programs at the time was Xiexie, which was also one the rare Xiangqi programs in English. Its creator was Pascal Tang, a French computer scientist who specialized in Artificial Intelligence. Tang was from Saigon, Vietnam and holds a DESS degree in computer science from the University of Western Britanny. He started his career in video games at Titus France as the project manager of Virtual Chess II, which he represented and operated at the WMCCC 1996 in Jakarta and the WMCCC 1997 in Paris. Virtual Chess II was professional computer chess champion in 1996 and 1997. Tang would then change jobs to work as a digital TV engineer for companies like Thomcast, Canal+, Sagem, NDS and Ateme. From 1998, he started to create Xiexiemaster or simply Xiexie. There was a very interesting story to the name. When Tang first started out, he had to have real opponents to test the strength of his program, but it was very hard to find strong Xiangqi players in Europe. Tang persevered and finally managed to get some of the top European to test his software. They include Hua Say Ty, Woo Wei Cheung and Dang Thanh Trung. Tang was so grateful that he decided to call the program “Xiexie” which was Chinese phrase for “Thank you”. Luck was on his side as Eugenio Castillo joined the Xiexie development team in 1999. Before 2001, there were a few Chinese chess programs, and they were fairly mediocre. Xiexie became an instant hit by defeating several grandmasters like Lu Qin and Jin Haiying from China when they visited Paris for competition. Since then, Xiexie has become the world computer Xiangqi champion in 2004 and has managed to obtain several medals in severe Computer Olympiads. Shown below are some of Tang’s achievements with Xiexie. Computer Olympiads : 2002 Maastricht – bronze, 2003 Graz – silver, 2004 Tainan – gold (World computer chess champion), 2007 Turin – bronze, 2016 Leiden – silver. From 2004 to 2014, Tang took a sabbatical leave and did not have time to improve his super computer program. Since 2015, the Xiexie program has restarted again, promptly bringing home the silver medal in the 2016 Computer Olympiads. Jim Png Hau Cheng, A Lexicon of Xiangqi / Chinese Chess Terms in English, pages 520-521, Taiwan, 2017

- « Le Bréviaire du xiangqi - blog de J.M. Chauvet » (version du 8 octobre 2007 sur Internet Archive)

- « Histoire des échecs - le xiangqi - blog de J.L. Cazaux »

Voir aussi

Articles connexes

- Tournois de Xiang Qi, palmarès des principaux tournois

- Jangqi, variante coréenne du Xiangqi

- Chaturanga (jeu d'échecs indien, un des ancêtres possibles du Xiangqi)

- Sit-tu-yin (cousin du chaturanga pratiqué en Birmanie)

- Makruk (cousin du chaturanga pratiqué en Thaïlande)

- Shōgi (jeu d'échecs japonais)

- Échecs mongols (intermédiaire entre les échecs chinois et occidentaux)

- Échecs occidentaux

- Jeu du combat des animaux (ou Dòushòu qí), un jeu chinois du même type avec des animaux.

- Variantes du Xiangqi

Liens externes

- XiangQi France : l'un des clubs français d'échecs proposant une section Xiangqi (Paris 9e)

- (en) Répertoire de liens sur le xiangqi

- Le bréviaire du Xiangqi

- (en) Introduction au Xiangqi : tutoriel en anglais

- Chinese Chess pour Windows : logiciel gratuit pour jouer

- Site Web sur le jeu d'échecs chinois : apprendre les règles

- Introduction au jeu d'échecs chinois

Bibliographie

- (en) Jim Hau Cheng Png, Lexicon of Xiangqi (Chinese Chess) Terms in English, Taïwan 2017, 746 p. (ISBN 9789574347070)

- Maryse Raffin, « Découvrez les échecs chinois », Jeux et stratégie, no 3, .

- Marc-Antoine Nguyen, Xiang qi : L'univers des échecs chinois, Praxéo, coll. « Jeux d'Asie », (1re éd. 2009), 416 p., 24,5 x 2,1 x 17,5 cm (ISBN 978-2952047265, présentation en ligne, lire en ligne).