Women's Social and Political Union

La Women's Social and Political Union (en français, Union sociale et politique des femmes) souvent désignée par son sigle WSPU, est une organisation féministe créée en 1903 et dissoute en 1917, qui a milité en faveur du droit de vote des femmes au Royaume-Uni.

| Fondation | |

|---|---|

| Dissolution |

| Sigle |

(en) WSPU |

|---|---|

| Type | |

| Objectif | |

| Siège | |

| Pays |

| Fondatrices | |

|---|---|

| Idéologie |

Suffragisme (en) |

Histoire

Fondation et débuts

La Women's Social and Political Union est fondée le à Manchester par Emmeline Pankhurst et ses filles Christabel Pankhurst et Sylvia Pankhurst ; elles sont les leaders de ce mouvement. Les membres de la WSPU sont les premières à être connues sous le nom de « suffragettes ». Elles s'opposent aux organisations suffragistes, qu'elles estiment trop modérées. En 1905, Christabel Pankhurst crache sur un policier, ce qui entraîne plusieurs arrestations arbitraires visant la famille Pankhurst[1].

En 1906, la WSPU installe son siège à Londres, avec l'ambition de peser au niveau national. Le mouvement se développe, notamment grâce au réseau du couple fortuné formé par Emmeline et Frederick Pethick-Lawrence. Il voit dès lors affluer des dons et des adhésions dans tout le Royaume-Uni[2].

Le choix de l'action violente

En 1910, une de leurs manifestations connue sous le nom de « Black Friday », est très violemment réprimée par la police. Emmeline Pankhurst prône alors l'action directe, et ses militantes n'hésitent pas à recourir à du vandalisme ou à des sabotages ostentatoires (vitrines brisées, incendie de riches propriétés), afin de susciter plus facilement l'attention de la presse et le soutien du public à leur cause ; elles se servent des procès comme de tribunes pour leurs idées. Cette violence est condamnée par d'autres associations féministes comme la National Union of Women's Suffrage Societies. Les militantes emprisonnées et qui recourent à la grève de la faim sont nourries de force[1]. En , le ministère de l'Intérieur interdit les réunions publiques de la WSPU, arrête ses membres puis confisque le numéro de leur journal à paraître, The Suffragette[2].

.jpeg.webp)

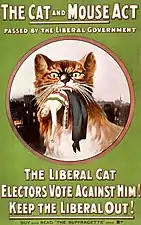

Malgré les mesures répressives du gouvernement, toujours plus d'argent est collecté par la WSPU (par des ventes de brochures, d'objets, des conférences, etc.), ce qui témoigne d'un soutien grandissant de la population aux méthodes employées face aux lois discriminatoires du gouvernement à l'égard des femmes. En , les funérailles d'Emily Davison (elle s'était jetée sous les sabots d'un cheval au derby d'Epsom) donnent lieu à un cortège funèbre auquel assistent des centaines de milliers de Londoniens. Tous les groupes suffragistes y participent, tout en continuant à condamner la violence. Même si la WSPU est isolée d'un point de vue militant, les organisations légalistes s'opposent comme elle au gavage des détenues. La loi Cat and Mouse Act promulguée la même année (on libère les féministes trop affaiblies par leurs grèves de la faim, avant de les réincarcérer une fois rétablies[1]) est donc bien accueillie, même ci ces associations déplorent le « sacrifice » des militantes de la WSPU[2].

Le mouvement connaît une scission en 1907, avec la création de la Women's Freedom League par 77 anciennes membres de la WSPU (parmi lesquelles Teresa Billington-Greig, Charlotte Despard et Edith How-Martyn), en désaccord avec Emmeline et Christabel Pankhurst. Cet évènement participe à accroître le culte de la personnalité dont jouissent Emmeline Pankhurst à l'intérieur du mouvement, maintenant que les oppositions internes sont écartées. De nouvelles dissensions éclatent cependant bientôt, des militantes reprochant aux Pankhurst leur autoritarisme, mais ces critiques sont cantonnées au niveau local. Au contraire, les Pankhurst estiment qu'une stricte discipline est nécessaire pour que leur action soit efficace. La chercheuse Myriam Boussahba-Bravard note ainsi qu'Emmeline Pankhurst se considérait comme « le commandant en chef d’une immense armée dont le devoir était de lui obéir aveuglément »[2].

Le droit de vote était à l'époque censitaire, mais les revendications des suffragistes portaient également sur l'obtention du suffrage universel. En 1912, Christabel Pankhurst rencontre ainsi le leader du parti conservateur, Arthur Balfour, en lui avançant l'idée que le meilleur moyen d'éviter le suffrage universel était d'étendre le suffrage censitaire aux femmes possédantes. Créée en 1908, la Conservative and Unionist Women's Franchise Association (en) soutient aussi cette idée d'égalité entre hommes et femmes, mais pas entre les différentes classes sociales[2].

Afin de pouvoir répondre aux attaques physiques dont elles sont l'objet de la part de certains hommes anti-féministes (jets de pierre dans la rue, oratrices frappées), sans que la police ne vienne les aider, la WSPU crée le Bodyguard, un service d'ordre d'environ quarante femmes entraînées par Edith Margaret Garrud, formée aux techniques de jujitsu, et dirigées par Gertrude Harding. En 1914, lors d'un meeting pourtant autorisé par les autorités, 50 policiers se jettent violemment sur Emmeline Pankhurst afin de l'arrêter avant qu'elle ne prenne la parole ; cela participe encore davantage à rallier une partie de la population à leur combat[1].

Comme la WLF, la WSPU est non-mixte, même si les hommes peuvent s'y investir par des biais détournés (soutiens publics, dons, organisation matérielle, etc.). Vers 1913, certaines militantes vont même jusqu'au prôner un « séparatisme sexuel »[2].

Première Guerre mondiale et postérité

.jpg.webp)

Dès le début de la Première Guerre mondiale, la dirigeante de la WSPU dissout le Bodyguard, cesse ses activités et demande à ses militantes de soutenir l'effort de guerre[2]. Ce réflex patriotique a pour but de renforcer leur légitimité de citoyennes, ce qui sera récompensé une fois le conflit terminé par l'obtention partielle du droit de vote (elle doivent avoir plus de 30 ans ; cette discrimination sera abolie en 1928). Toutefois, Sylvia Pankhurst refuse la décision de sa mère et rejoint des communistes conseillistes pacifistes[1].

À ses débuts à Manchester, la WSPU possède des liens solides avec le Parti travailliste indépendant ; les Pankhurst sont amies avec leur président, James Keir Hardie. Mais par la suite et en règle générale, les suffragettes n'adhèrent à aucun parti, n'oubliant pas le dédain qu'ils affichaient au début de leur lutte ; par ailleurs, cela permet à la question du droit de vote de transcender les orientations partisanes. En 1917, la WSPU change brièvement de nom pour devenir le Women’s Party (la dénomination faisant écho à leur volonté contrariée des Pankhurst d'unifier le mouvement féministe). L'association est désormais teintée d'idéologie anti-socialiste et germanophobe[2].

En 1928, Emmeline Pankhurst est candidate du Parti conservateur aux élections législatives[2].

Dans les années 1930, trois anciennes suffragettes de la WSPU rejoignent la British Union of Fascists (Mary Sophia Allen, Norah Elam et Mary Richardson), présence féminine au premier abord étonnante, dont l'historienne Julie Gottlieb a tiré le livre Feminine Fascism, Women in Britain’s Fascist Movement (2000)[2].

Membres

- Laura Ainsworth

- Violet Aitken

- Janie Allan

- Mary Ann Aldham

- Mary Sophia Allen

- Helen Archdale

- Ethel Ayres Purdie

- Barbara Ayrton-Gould

- Dora Beedham

- Rosa May Billinghurst

- Teresa Billington-Greig

- Violet Bland

- Elsie Bowerman

- Georgina Brackenbury

- Marie Brackenbury

- Constance Bulwer-Lytton

- Evaline Hilda Burkitt

- Lucy Burns

- Grace Chappelow

- Georgina Fanny Cheffins

- Leonora Cohen

- Helen Millar Craggs

- Ellen Crocker

- Helen Cruickshank (en)

- Emily Davison

- Charlotte Despard

- Flora Drummond

- Edith Downing

- Sophia Duleep Singh

- Norah Elam

- Dorothy Evans (en)

- Theresa Garnett

- Louisa Garrett Anderson

- Edith Margaret Garrud

- Katie Edith Gliddon

- Clara Giveen

- Elizabeth Gould Bell

- Joan Guthrie

- Florence Haig

- Nellie Hall

- Edith How-Martyn

- Annie Kenney

- Mary Leigh

- Laura Geraldine Lennox

- Victoria Lidiard

- Mary Macarthur (en)

- Ethel Moorhead

- Edith New

- Adela Pankhurst

- Christabel Pankhurst (cofondatrice)

- Emmeline Pankhurst (cofondatrice)

- Sylvia Pankhurst

- Frances Parker

- Alice Paul

- Pleasance Pendred

- Emmeline Pethick-Lawrence

- Isabella Potbury

- Dorothy Hartopp Radcliffe

- Mary Richardson

- Edith Rigby

- Rona Robinson (en)

- Grace Roe

- Mary Russell

- Harriet Shaw Weaver

- Evelyn Sharp

- Alice Maud Shipley

- Ethel Smyth

- Alice Stewart Ker

- Dora Thewlis

- Helen Tolson

- Mabel Tuke

- Olive Wharry

- Laura Annie Willson

- Patricia Woodlock

- Rose Lamartine Yates

Postérité

Le film de 2015 Les Suffragettes est consacré aux activités de la WSPU dans les années 1912-1913[3].

Galerie

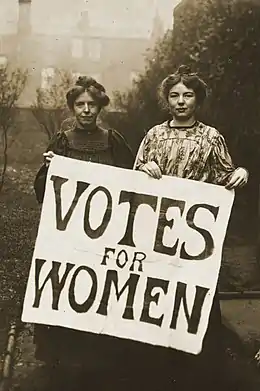

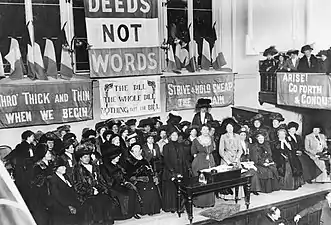

_leaders%252C_c.1906_-_c.1907._(22755473290).jpg.webp) Réunion vers 1906-1907.

Réunion vers 1906-1907..jpg.webp) Emmeline Pankhurst.

Emmeline Pankhurst. Congrès à Manchester en 1908.

Congrès à Manchester en 1908. Cat and Mouse Act (1914).

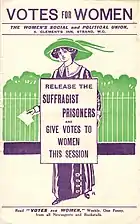

Cat and Mouse Act (1914). Tract du WSPU

Tract du WSPU

Références

- Daniel Paris-Clavel, « Suffragettes en kimono », article paru initialement en février 2016 sous le titre « Suffragettes et jujitsu », Manière de voir no 150, décembre 2016-janvier 2017, p. 52-54.

- Myriam Boussahba-Bravard, « Les suffragettes de l’époque édouardienne et l’idéologie d’extrême droite dans l’entre-deux-guerres », in Philippe Vervaecke, À droite de la droite : Droites radicales en France et en Grande-Bretagne au XXe siècle, Presses universitaires du Septentrion, 2012.

- Thomas Sotinel, « « Les Suffragettes » : le lourd prix d’une voix », sur lemonde.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Harold L. Smith, The British Women's Suffrage Campaign, 1866–1928, Longman, 2007, 192 p. (ISBN 978-1408228234)

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum