Sainte-Chapelle de Dijon

La Sainte-Chapelle de Dijon a été la chapelle particulière des ducs de Bourgogne, et le siège de l'ordre de la Toison d'or jusqu'à la mort de Charles le Téméraire et au déplacement de l'Ordre au palais de Coudenberg à Bruxelles.

| Sainte-Chapelle de Dijon | |

Jules Hardouin-Mansart, La Sainte-Chapelle du palais des ducs de Bourgogne (détail d'une vue du palais en 1688) | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Début de la construction | 1172 |

| Style dominant | Architecture gothique |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Côte d'Or |

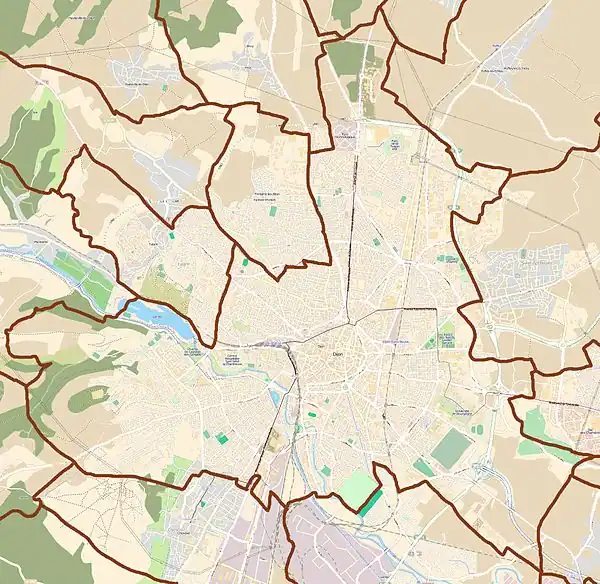

| Ville | Dijon |

| Coordonnées | 47° 19′ 18″ nord, 5° 02′ 33″ est |

.jpg.webp)

Elle était particulièrement chère aux ducs capétiens, aux ducs valois puis aux rois de France.

Elle fut jusqu'à la fin de l'Ancien Régime intimement liée à l'histoire de la Bourgogne, aux services solennels, aux victoires et aux pompes funèbres des princes[1]. Les souverains et les gouverneurs y marquaient leur passage et les feux d'artifice y étaient tirés.

Elle fut détruite en 1802.

Les origines

Le duc Hugues III de Bourgogne partit en 1171 pour un premier pèlerinage en Terre Sainte où il finira par mourir en 1192 à Saint-Jean-d'Acre. Au milieu d'une tempête au cours de laquelle il faillit perdre la vie, il fit le vœu que s'il échappait au naufrage, de faire construite dans l'enceinte de son hôtel de Dijon, une église dédiée à Notre Dame et à Saint Jean l'Évangéliste.

De retour à Dijon, il fait don au Saint-siège du terrain sur lequel serait construite l'église, et fonda en 1172 un collège de dix chanoines avec d'importants privilèges[2]. La chapelle était de ce fait exempte de la juridiction de l'archevêque-duc de Langres et relevait directement de celle du Pape. Le nombre de chanoines fut porté par la suite à vingt en 1214, puis à vingt-quatre plus le doyen afin d'être identique au nombre initial de Chevaliers de la Toison d'Or à la fondation de l'Ordre en 1430[3].

La construction

La Sainte-Chapelle de Dijon était attenante à l'Est du palais ducal, reliée à sa tour d'angle, dite Tour de Bar, par une allée couverte.

Commencée modestement dans le style d'architecture romane de la fin du XIIe siècle par le chapitre dont les ressources étaient limitées, la Sainte Chapelle a été rebâtie plus amplement au XIIIe siècle grâce aux indulgences conférées en 1244 par le pape Innocent IV pour engager les fidèles à aider financièrement le projet. La construction de la nef dans le style gothique bourguignon du XIVe siècle fut lente, avec un portail très simple qui fut terminé qu'en 1400.

Dans son testament qui est conservé, le duc Eudes IV (1295-1349) fait un legs en faveur de la Sainte Chapelle de Dijon.

Le sculpteur renommé Claus Sluter, chargé par le duc Philippe le Hardi (1342-1404) de construire et de décorer la Chartreuse de Champmol, lieu qu'il a acquis en dehors de Dijon pour y être inhumé en habit de chartreux, y a réalisé le Puits de Moïse, avant de réaliser sur la façade de la Sainte-Chapelle un cadran solaire aux armes ducales dont le gnomon se terminait par un soleil doré par Jean de Beaumetz.

Le duc Philippe le Bon (1396-1467) poursuivit l'œuvre de ses prédécesseurs pour y installer son Ordre dans une grande salle voûtée sur quatre croisées d'ogives, située à l'étage inférieur d'une des deux tours encadrant la façade de la Sainte-Chapelle, appelée Tour Neuve, et attenante au Palais ducal. L'autre tour, située à l'Est, était appelée la Tour Saint-Médard. Le pignon était surmonté à sa pointe d'une statue de Saint Jean l'Évangéliste haute de deux mètres de haut.

L’ordre de la Toison d'Or

En 1432, le duc Philippe le Bon choisit la Sainte-Chapelle de Dijon comme « lieu, chapitre et collège » de l'ordre de la Toison d'or, créé le jour de son mariage avec Isabelle de Portugal le [1]. En raison des guerres multiples et des menaces pesant sur les frontières, Dijon ne put pas recevoir l'ordre avant le jour de la Saint André (le ) de 1433, pour son troisième chapitre[4].

La Sainte Hostie

On y conservait la « Sainte Hostie » remise à Philippe le Bon par le pape Eugène IV, le , en reconnaissance du soutien que le duc de Bourgogne lui avait apporté au concile de Bâle. Elle fut déposée par le chanoine de Paris, Robert Anclou, son représentant à la Curie romaine, dans la chapelle de la Sainte-Hostie qui ouvrait sur le chœur de la Sainte-Chapelle du côté de l'Épître. Il s'y trouvait un décor en bois dû au sculpteur Pierre Maistrier [5].

Il s'agissait « d'une Hostie qui porte l'image du Sauveur assis sur un thrône, (sacrement admirable du corps du seigneur) laquelle Hostie a été percée en plusieurs endroits de coups de couteau par la barbarie d'un misérable, & est teinte de gouttes de sang aux endroits des coups[6] - [7]. »

Le , commença l'établissement de la confrérie et la cérémonie du bâton de l'hostie miraculeuse[8].

La Sainte Chapelle du XVe au XVIIIe siècle

- Tous les ducs nés à Dijon, sont baptisés à la Sainte Chapelle qui est leur paroisse, le dernier sera Charles le Téméraire, baptisé le .

- Arrivé à Dijon le , deux ans après la mort misérable de Charles le Téméraire à Nancy, Louis XI confirma les privilèges par ses lettres patentes datées d'août[9].

- Louis XII recouvra d'une maladie et lui fit hommage, le , en envoyant deux Héraults d'armes porter la couronne d'or qu'il portait le jour de son sacre à Reims pour être attachée sur le vaisseau ou est exposée la sainte Hostie[10].

- Le , il y eut une procession solennelle de la sainte Hostie après six mois de sécheresse, et bien heureusement une pluie abondante se déclencha quatre jours plus tard[10].

- Saint François de Sales, alors évêque de Genève résident à Annecy, vient y prêcher le Carême 1604. C'est à l'occasion de ce séjour à Dijon qu'il fait connaissance avec Jeanne, baronne de Rabutin et de Chantal qui lui soumet son projet de statuts pour fonder l'Ordre de la Visitation.

- Une autre procession eut lieu contre la peste qui avait envahi la ville de Dijon. Et le , toute la ville suivit la procession et la contagion cessa.

- Une fois encore en 1637, la peste fut stoppée par une procession de la Sainte Hostie, qui reçut des dons de cinq cents écus de tous les magistrats de la ville pour redécorer la Sainte-Chapelle de tapisseries neuves[11].

- Le grand Condé lui fit don des drapeaux enlevés à la bataille de Rocroi, le .

Sépultures

(liste non exhaustive)

- Le , une cérémonie funèbre est organisée devant le catafalque vide du duc Jean Sans Peur tué sur le pont de Montereau, en présence de sa veuve Marguerite de Bavière et de ses filles Marguerite, Anne et Agnès de Bourgogne. Ce n'est que le suivant que le corps affreusement mutilé du feu duc sera ramené à Dijon, puis enterré à la Chartreuse de Champmol, avec ces prédécesseurs depuis Philippe le Hardi (1342-1404).

- 1337 : Henri d'Arc

- 1368 : Bertaud ou Bertrand d'Uncey, jurisconsulte, grand-vicaire de l'abbé de l'Abbaye Saint-Pierre de Flavigny-sur-Ozerain en 1351, conseiller du Duc Philippe de Rouvres en 1360, chancelier de Bourgogne en 1366, chantre de la Sainte-Chapelle de Dijon, chanoine de Vergy[12] - [13]

- Chevaliers de la Toison d'Or

Les chevaliers de la Toison d'Or pouvaient élire la Sainte-Chapelle de Dijon comme sépulture à condition de doter le chapitre d'une rente annuelle de dix livres.

- Antoine de Toulouson, maréchal de Bourgogne.

La destruction

Durant les premières années de la Révolution, la Sainte-Chapelle de Dijon fut livrée au saccage.

- , transfert de la Sainte-Hostie à l'église Saint-Michel.

- , quelques jeunes profanent des tombeaux.

- , les cloches qui ont été déposées sont brisées.

- , on retire les boiseries du chœur qui seront transférées à la cathédrale Saint-Bénigne.

- , destruction du sol.

- , les grilles et statues qui entourent le chœur sont retirées.

- , on retire les orgues pour les installer à l'église Saint-Michel.

Pendant un certain temps, on y enferme des prisonniers. Les plombs des charpentes sont volés. Les vitraux brisés ou retirés.

- 1801, l'état du bâtiment se dégrade, la mairie n'ayant rien fait pour le protéger. Il est décidé de le démolir en 1801. La mise aux enchères de la démolition rapportera autour de 38 000 francs.

La Sainte-Chapelle de Dijon et le cloître attenant furent détruits à partir de 1802 et jusqu'en 1804[14].

Chanoines illustres

- 1238 av : Henri d'Arc, doyen de la Sainte-Chapelle, décédé en 1238.

- 1325 : Henri d'Arc, doyen de la Sainte-Chapelle, décédé en 1337, neveu de Hugues d'Arc, abbé de l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon de 1269 à 1300[15]

- 1598 : André Bonnot[16], chanoine de la Sainte-Chapelle, abbé de l'abbaye de la bussière de 1598-1615. Dont les armes étaient : d'azur, au chevron d'or, accoumpagné en chef de deux oiseaux d'argent, becqués du second, et en pointe d'une rose soutenue de même[17].

Notes et références

- Sophie Jugie, « La Sainte-Chapelle du Palais des ducs de Bourgogne », Musée des beaux-arts de Dijon,

- Quarré 1962, p. 7

- de Gruben 1997, p. 67

- de Gruben 1997, p. 85

- Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Volumes 1 à 2, Archives départementales de la côte-d'Or, Dijon, Imprimerie Durantière, 1903

- Pierre Quarré, « Un reliquaire de la sainte hostie de Dijon », dans Bulletin de la société nationale des antiquaires de France, 1941, p.183

- Lettres de Saint François de Salles, vol. 1, Paris, MDCCLVIII, p. 577-579

- Lettres de Saint François de Salles, Volume 1, Paris, MDCCLVIII, p.584

- Lettres patentes de Louis XI, Dijon, août 1479

- Lettres de Saint François de Salles, vol. 1, Paris, MDCCLVIII, p. 586.

- Lettres de Saint François de Salles, vol. 1, Paris, MDCCLVIII, p. 586-587.

- Abbé Jacques Denizot (1821-1915), Encyclopédie de la Côte-d'Or, ms conservé à la Bibliothèque municipale de Dijon, tiré à 18 exemplaires sur papier, USUEL cote L.944.42 DEN et microfilm MIC 132 du Ms 1732.

- Claude Courtépée, Description historique et topographique du Duché de Bourgogne, article sur Flavigny

- Mairie de Dijon : dossier 2M1 et notes manuscrites de Baudot à la bibliothèque municipale de Dijon.

- Pour les deux Henri d'Arc : Claude Courtépée, Description historique et topographique du Duché de Bourgogne, Dijon, chez Causse, 1777, p. 312.

- Archivum heraldicum volumes 100-101, dijon (lire en ligne), andré Bonnot page 36

- Jules d'Arbaumont, Armorial de la chambre des comptes de Dijon, Dijon, Lamarche, (lire en ligne), andré bonnot page 16

Voir aussi

Articles connexes

Sources et bibliographie

- François de Sales, Lettres de Saint François de Sales, vol. 1, Paris,

- Françoise de Gruben, Les chapitres de la Toison d'or à l'époque bourguignonne (1430-1477), Louvain, Leuven University Press, , 613 p. (ISBN 90-6186-746-0, lire en ligne)

- Pierre Quarré, La Sainte Chapelle de Dijon : Siège de l'Ordre de la Toison d'or, Dijon, Musée des beaux-arts de Dijon, , 56 p.