Saint-Malon-sur-Mel

Saint-Malon-sur-Mel est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.

| Saint-Malon-sur-Mel | |||||

La mairie. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Rennes | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Saint-Méen Montauban | ||||

| Maire Mandat |

Gilles Le Métayer 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35750 | ||||

| Code commune | 35290 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Malonnais | ||||

| Population municipale |

589 hab. (2020 |

||||

| Densité | 37 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

9 861 hab. | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 05′ 38″ nord, 2° 05′ 51″ ouest | ||||

| Altitude | 96 m Min. 46 m Max. 116 m |

||||

| Superficie | 16,07 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Rennes (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Montauban-de-Bretagne | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site de la commune | ||||

Géographie

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Mauron », sur la commune de Mauron, mise en service en 1969[7] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,5 °C et la hauteur de précipitations de 761,4 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, mise en service en 1945 et à 28 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[11], à 12,1 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Saint-Malon-sur-Mel est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rennes, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 183 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[17] - [18].

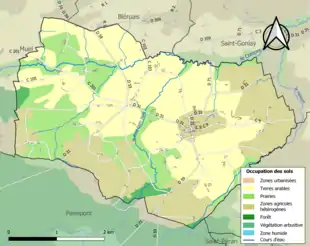

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (98,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (98,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (48 %), zones agricoles hétérogènes (28,3 %), prairies (21,8 %), forêts (1,8 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Saint-Malon-sur-Mel porte le nom d'un monastère ou d'un hospice fondé à cet endroit par saint Maëlmon.

Le nom de la localité est attesté sous les formes Saint-Meamon en 1314, ecclesia de Sancto Mallon au XVIe siècle

Histoire

En 1926, le nom officiel de la commune a été modifié de Saint-Malon en Saint-Malon-sur-Mel.

Politique et administration

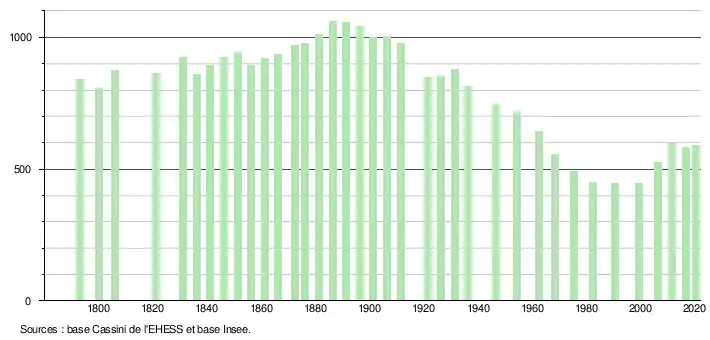

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[22]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[23].

En 2020, la commune comptait 589 habitants[Note 7], en diminution de 1,83 % par rapport à 2014 (Ille-et-Vilaine : +5,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Église Saint-Malo[26] au centre du bourg. Elle a la particularité d'avoir un clocher penché.

Clocher de l'église Saint-Malo.

Clocher de l'église Saint-Malo. Façade de l'église.

Façade de l'église.

- Chapelle Saint-Jean, construite en 1890 sur les ruines de l'ancienne chapelle[27]. La chapelle Saint-Jean ou Saint-Jouan des Landes se trouve dans une clairière close d'un mur de pierre.

- Monument aux morts.

- Cimetière extérieur.

- Grotte de Lourdes .

- Ancien presbytère.

- Ancien couvent des religieuses (transformé en habitation).

- Tombeau de Merlin.

- Fontaine de Jouvence.

- Menhir la Chaise du Diable entre la Ville Eon et la Ville Guichais.

- Tombeau des Anglais.

- Étang du Pont Dom Jean.

- Étang, moulin et carrière de la Marette. Cette carrière qui est située sur le flanc nord du synclinal de la forêt de Paimpont, est un géosite d'intérêt national pour son front de taille qui montre la discordance angulaire[Note 8] du Paléozoïque armoricain sur le Briovérien[Note 9]. La discordance se manifeste principalement par une différence de pendage entre le Briovérien subvertical de direction N 80°E et la Formation de Pont-Réan à pendage plus faible (30 à 45°) de direction N 110°E. La présence d'un banc de mylonite schisteuse (roche écrasée à fragments de schiste) au contact du Briovérien laisserait supposer des déplacements relatifs des masses en présence, interprétés comme des chevauchements[Note 10]. L'exploitation de cette carrière a eu lieu jusqu'en 1955 pour l'empierrement des routes et la production de moellons. Les opérations de réhabilitation du site (purge et dévégétalisation du front de taille, mise en sécurité, installation du pupitre, diffusion d’un document pédagogique) sont réalisées en 2003-2004 sous l’égide de la Société géologique et minéralogique de Bretagne (SGMB)[30]. Au XIXe siècle, le Val Sans Retour était situé près de l'étang de la Marette.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Discordance de la Formation de Pont-Réan (conglomérat à la base à gros galets de grès vert, i.e. Poudingue de Montfort, puis schistes et grès fins de teinte violacée due aux oxydes de fer, i.e. schistes rouges de Pont-Réan) de l'Ordovicien inférieur en couches sur les schistes et grès verdâtres avec intercalations de niveaux conglomératiques (i.e. Poudingue de Gourin) du Briovérien. Une lentille de ce poudingue intraformationnel est visible.

- L'érosion de la chaîne cadomienne s'est traduite par une pénéplaine. La transgression marine du grès armoricain sur cette pénéplaine fini-cadomienne à l'Ordovicien marque l'occupation par la mer de la majeure partie du massif armoricain[28]

- L'épaisseur des bancs des dépôts ordoviciens est plus importante au sud qu’au nord. L'affleurement présente donc une géométrie en éventail qui rappelle celle d'une sédimentation déposés au sein d’hémi-grabens lors d’une phase de tectonique extensive (rifting continental au début du cycle hercynien) qui a entraîné la formation de failles normales qui ont contrôlé l'évolution de ce bassin sédimentaire en bloc basculé[29]

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Mauron - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Malon-sur-Mel et Mauron », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Mauron - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Malon-sur-Mel et Saint-Jacques-de-la-Lande », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Gilles Le Métayer s'installe dans le fauteuil du maire », Ouest-France, 3 avril 2014.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no IA00130857, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00131017, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Max Jonin, « Réhabilitation du site géologique remarquable de la carrière de la Marette », Bulletin de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, d-1, , p. 53-56 (lire en ligne).

- Max Jonin, « Le patrimoine géologique de Bretagne : une première approche », Penn-ar-Bed, nos 173-174, juin - septembre 1999, p. 9.

- Un panneau en lave émaillée du pupitre d’interprétation, sur site, explique à l’aide de schémas simplifiés, les différentes étapes de cette histoire géologique. cf. « La carrière de la Marette, 300 millions d'années d'histoire géologique bretonne », sur ille-et-vilaine.fr, .