Rapport entre sujet et prédicat

En syntaxe il y a plusieurs visions concernant le rapport entre sujet et prédicat du point de vue hiérarchique.

Dans certaines grammaires scolaires traditionnelles, le sujet et le prédicat sont considérés comme les deux constituants fondamentaux de la phrase simple. Parmi elles, certaines prennent en compte deux rapports syntaxiques, la coordination et la subordination, précisent que le prédicat s’accorde avec le sujet, mais ne traitent pas du statut hiérarchique de l’un par rapport à l’autre[1].

Pour une autre grammaire traditionnelle qui admet seulement l’existence des rapports de coordination et de subordination, Avram 1997, le rapport entre ces constituants « est encadré à la subordination grâce à l’accord, qui indique que le prédicat s’oriente d’après le sujet comme un déterminant d’après son déterminé ; cependant, ce rapport a des particularités qui font parler d’un rapport d’inhérence ou d’interdépendance, comme d’un rapport différent aussi bien de la subordination que de la coordination »[2].

D’autres grammaires traditionnelles, comme Balogh 1971, Grevisse et Goosse 2007 ou Kálmánné Bors et A. Jászó 2007, qui considèrent elles aussi le sujet et le prédicat comme les constituants principaux de la phrase, adoptent l’idée de rapport d’interdépendance[3], de prédication[4] ou prédicatif[5].

Certaines grammaires scolaires combinent des visions traditionnelles avec certaines non traditionnelles. Parmi celles-ci il y en a qui acceptent partiellement d’idée du rapport d’interdépendance[6], mais d’autres la rejettent complètement et affirment que le sujet est subordonné au prédicat[7], en adoptant cette vision de grammaires non traditionnelles comme Tesnière 1959.

Arguments pour l’interdépendance

La qualification du rapport entre sujet et prédicat comme spécifique, ni de coordination ni de subordination, mais d’interdépendance, part de l’impossibilité de définir le sujet et le prédicat d’une façon satisfaisante. Leurs définitions ne peuvent être que circulaires : le sujet est défini par ses rapports avec le prédicat, et le prédicat par ses rapports avec le sujet. En fait, leur relation serait de solidarité réciproque[8].

L’interdépendance entre sujet et prédicat est tout d’abord logique. En prenant pour exemple une phrase comme (hu) A lány olvas « La fille lit », on constate que les deux constituants de la phrase limitent réciproquement leurs sphères sémantiques. Il y a de nombreux lecteurs possibles, mais en précisant le sujet, on limite à une certaine sphère les larges possibilités du prédicat. À propos de la fille également, on peut dire beaucoup de choses, mais dans cette phrase on choisit, parmi de nombreuses possibilités, celle qu’elle lit. Par conséquent, du point de vue logique, il y a réciprocité entre les deux constituants[9].

Il y a réciprocité du point de vue structurel aussi. En général, les deux constituants portent des morphèmes différents, spécifiques à leur nature, mais se caractérisent par certains traits grammaticaux communs, principalement le nombre et la personne, ainsi que, dans certaines langues et dans certains cas, le genre. Ainsi, les deux constituants se réfèrent l’un à l’autre. Ces traits sont imposés par le sujet au prédicat par le phénomène d’accord, alors que le prédicat impose, par le phénomène de rection, une certaine forme au sujet, par exemple, dans les langues à déclinaison, un certain cas grammatical, spécifiquement le nominatif[10] - [9].

Le sujet et le prédicat n’ont pas de régissant, au contraire, les autres constituants de la phrase leur sont directement ou indirectement subordonnés. Il y a des cas d’absence de l’un ou de l’autre, mais dans la phrase analysable ils sont toujours indiqués par un certain facteur[9].

Pour le sujet, ce facteur peut être morphologique, constitué par la désinence du verbe, y compris quand elle n’est pas effective, mais zéro, le sujet étant implicite dans ce cas. En français, c’est le cas au mode impératif seulement (Dormez en paix[11]), mais dans d’autres langues, le sujet peut être implicite à tous les modes personnels: (ro) Știu prea bine ce vrei să-mi spui « Je sais très bien ce que tu veux me dire »[12] ; (hu) Olvasol « Tu lis »[9] ; (hr) Odlazim « Je m’en vais »[13].

Le facteur se référant aux deux constituants en leur absence effective peut être sémantique, lorsqu’ils sont sous-entendus grâce au contexte verbal, [(ro) – Cine a venit? – Mama « – Qui est venu ? – Maman »[14] ; (hr) Luki o svemu tome ni riječi « Même pas un mot à Luka sur tout ça »[13]], ou au contexte situationnel : Pardon[15] (= Je te/vous demande pardon), (hu) Vizet! « De l’eau ! » (= « Je demande de l’eau »)[9].

Arguments pour la subordination

Une grammaire traditionnelle pour l’essentiel, Lengyel 2000, accepte en partie l’idée de l’interdépendance, en la limitant à l’aspect logique du rapport, et en affirmant que du point de vue grammatical, le sujet est subordonné au prédicat. Cette opinion est fondée, entre autres, sur le fait qu’il n’est pas toujours nécessaire que le sujet soit exprimé par un mot à part, et que le prédicat peut constituer une phrase analysable effectivement dépourvue de sujet[16], comme le font les verbes exprimant certains phénomènes naturels : (fr) Il pleut[17], (ro) E cald « Il fait chaud »[18], (hu) Havazik « Il neige »[19].

Une grammaire structurale comme celle de Lucien Tesnière traite uniquement de l’aspect grammatical du rapport. Pour elle, le prédicat est la seule base de la phrase, dont dépend un certain nombre de constituants de celle-ci appelés actants. Ils dénomment les animés ou les inanimés qui participent à ce que le verbe exprime et dépendent de celui-ci par des restrictions de forme. Les actants sont le sujet et les compléments d'objets (direct et indirect d’attribution) du prédicat. Ainsi, le sujet est inclus parmi les subordonnés au prédicat. En fonction de son sens, le verbe a une certaine valence, pouvant être avalent (sans aucun actant), monovalent (avec sujet seulement), bivalent (avec sujet et un objet) ou trivalent (avec sujet et les deux espèces d’objets)[20].

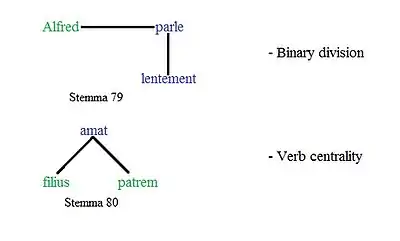

Tesnière représente les rapports syntaxiques par des arbres appelés stemmas. Par exemple, par l’arbre de la phrase Alfred parle lentement, il illustre la vision qu’il conteste, selon laquelle le sujet et le prédicat ont le même statut hiérarchique. Par l’arbre de la phrase (la) Filius amat patrem « Le fils aime le père », il représente sa vision sur le sujet et le complément comme étant tous les deux subordonnés au prédicat avec le même statut hiérarchique[21].

Cette vision se retrouve dans des grammaires descriptives non traditionnelles actuelles. Par exemple, pour É. Kiss 2006 aussi, le sujet est régi par le verbe au même titre que le COD et les compléments qui dénomment des personnes et des choses, auxquelles elle ajoute les compléments qui dénomment des lieux et des notions de temps, qui participent tous à ce que le verbe exprime. Elle en exclut les compléments qui ne dénomment pas, tel le complément circonstanciel de manière[22].

Certaines grammaires scolaires actuelles adoptent également cette vision, même si par ailleurs elles continuent des visions traditionnelles. Pour Becherelle 3 1990, par exemple, le verbe est le noyau de la phrase, autour duquel s’articulent ses autres constituants[23]. Dans Barić 1997, cette idée apparaît avec la formulation « le prédicat ouvre des places » à tous ses compléments et au sujet[24], étant « le mot de la phrase qui ouvre une place à soi-même »[25].

Notes et références

- Par exemple Coteanu 1982 ou Bărbuță 2000 (grammaires du roumain).

- Avram 1997, p. 323 (grammaire roumaine).

- Terme qui apparaît en dehors d’Avram 1997, dans des dictionnaires de linguistique tels Bussmann 1998, (p. 1139, en anglais interdependence) ou Bidu-Vrănceanu 1997 (p. 255, en roumain interdependență), qui ne prennent pas position pour ou contre l’idée de ce rapport.

- Terme utilisé par Grevisse et Goosse 2007 (p. 245) et apparaissant dans Bussmann 1998 (p. 931, article predication 3).

- Terme utilisé par Balogh 1971 (p. 288, grammaire hongroise) ou Kálmánné Bors et A. Jászó 2007 (p. 354, grammaire hongroise).

- Par exemple Lengyel 2000 (grammaire hongroise).

- Par exemple Barić 1997 (grammaire croate).

- Grevisse et Goosse 2007, p. 245-246.

- Kálmánné Bors et A. Jászó 2007, p. 354.

- Bidu-Vrănceanu 1997, p. 255.

- Grevisse et Goosse 2007, p. 980.

- Bărbuță 2000, p. 23.

- Barić 1997, p. 423.

- Avram 1997, p. 315.

- Grevisse et Goosse 2007, p. 1414.

- Lengyel 2000.

- Grevisse et Goosse 2007, p. 248.

- Bărbuță 2000, p. 240.

- Kálmánné Bors et A. Jászó 2007, p. 375.

- Tesnière 1959, cité par Bidu-Vrănceanu 1997, p. 17.

- Tesnière 1959, p. 104.

- É. Kiss 2006, p. 88 (grammaire hongroise).

- Bescherelle 3 1990, p. 283.

- Barić 1997, p. 397.

- Barić 1997, p. 400.

Sources bibliographiques

- (ro) Avram, Mioara, Gramatica pentru toți [« Grammaire pour tous »], Bucarest, Humanitas, 1997 (ISBN 973-28-0769-5)

- (hu) Balogh, Dezső ; Gálffy, Mózes ; J. Nagy, Mária, A mai magyar nyelv kézikönyve [« Guide de la langue hongroise d’aujourd’hui »], Bucarest, Kriterion, 1971

- (hr) Barić, Eugenija et al., Hrvatska gramatika [« Grammaire croate »], Zagreb, Školska knjiga, , 2e éd. (ISBN 978-953-0-40010-8).

- (ro) Bărbuță, Ion et al., Gramatica uzuală a limbii române [« Grammaire usuelle du roumain »], Chișinău, Litera, 2000 (ISBN 9975-74-295-5) (consulté le )

- (ro) Bidu-Vrănceanu, Angela et al., Dicționar general de științe. Științe ale limbii [« Dictionnaire général des sciences. Sciences de la langue »], Bucarest, Editura științifică, 1997 (ISBN 973-440229-3) (consulté le )

- (en) Bussmann, Hadumod (dir.), Dictionary of Language and Linguistics [« Dictionnaire de la langue et de la linguistique »], Londres – New York, Routledge, 1998 (ISBN 0-203-98005-0) (consulté le )

- (ro) Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române [« Grammaire de base du roumain »], Bucarest, Albatros, 1982 (consulté le )

- (hu) É. Kiss, Katalin, « 5. fejezet – Mondattan » [« Chapitre 5 – Syntaxe »], Kiefer, Ferenc (dir.), Magyar nyelv, [« La langue hongroise »], Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006 (ISBN 963-05-8324-0), p. 72-107 (consulté le )

- La grammaire pour tous, Paris, Hatier, colecția Bescherelle, 1990 (ISBN 2-218-02471-3) (Bescherelle 3)

- Grevisse, Maurice et Goosse, André, Le Bon Usage. Grammaire française, Bruxelles, De Boeck Université, 2007, 14e édition, (ISBN 978-2-8011-1404-9) (consulté le )

- (hu) Kálmánné Bors, Irén et A. Jászó, Anna, « Az egyszerű mondat » [« La phrase simple »], A. Jászó, Anna (dir.), A magyar nyelv könyve [« Le livre de la langue hongroise »], 8e édition, Budapest, Trezor, 2007 (ISBN 978-963-8144-19-5), p. 345-436 (consulté le )

- (hu) Lengyel, Klára, « Az állítmány » [« Le prédicat »], Magyar Nyelvőr, no 1, 2000 (consulté le )

- Tesnière, Lucien, Éléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, 1959 (consulté le )