Réserve de Cuyabeno

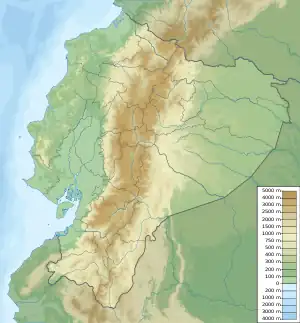

La réserve de Cuyabeno (en espagnol : Reserva de Producción Faunística Cuyabeno) est une forêt tropicale humide et une zone de protection faunistique protégée en Équateur[1]. La réserve se situe dans le canton de Putumayo et dans la province de Sucumbiós ainsi que dans la province d’Orellana. La réserve fut fondée le . Avec une altitude de 200-280 mètres et une surface de 6 033,8 km2, la réserve de Cuyabeno est une importante zone de conservation et un exemple de la complexité de l’écosystème amazonien.

| Pays | |

|---|---|

| Province | |

| Coordonnées |

0° 07′ 00″ S, 75° 50′ 00″ O |

| Superficie |

6 033,8 km2 |

| Type |

Réserve faunique (d) |

|---|---|

| Catégorie UICN |

VI |

| Création |

|

La réserve est un mélange complexe de rivières, de lacs et de forêts immergées. La zone protégée est caractérisée par la densité de sa biodiversité et par l’interaction et la coopération entre les différentes espèces habitant la région. Ses attributs géologiques particuliers sont la conséquence des sédiments et des matériaux transportés par les rivières depuis la cordillère des Andes, principalement par la rivière Aguarico, considérée comme un fleuve à l’eau vive en raison des sédiments qu’il transporte qui en élèvent le niveau et le rendent navigable toute l’année. La réserve de Cuyabeno est considérée comme l’un des sites à la biodiversité la plus dense au monde avec le parc national Yasuni.

Biodiversité et particularités géologiques

La réserve dispose d’une faune et flore unique qui en font l’un des lieux à la biodiversité la plus dense de la planète. Ses 13 lacs, ses forêts tropicales s’étendant sur 6 100 km2 et ses nombreuses rivières constituent l’habitat d’une riche variété de plantes dont certaines sont endémiques de la région. 12000 espèces de plantes ont été identifiées dans la région, et l’on y trouve pas moins de 60 espèces d’orchidées. De nombreuses plantes ont des vertus médicinales que les communautés indigènes locales ont su utiliser.

Cuyabeno abrite 550 espèces d’oiseaux, plus de 350 espèces de poissons (parmi lesquels le piranha), une grande variété de reptiles tels que des caïmans, des anacondas et des tortues de rivière, de nombreuses variétés d’insectes ainsi que des grenouilles venimeuses. Parmi les mammifères, on rencontre des tapirs, des tatous ou encore des dauphins roses de l’Amazone.

Le système des cours d’eau comprend les rivières Cuyabeno, Aguarico et San Miguel ainsi que leurs affluents. La saison pluvieuse est clairement marquée d’avril à juillet, suivie par une saison mixte de pluie et de sècheresse d’août à novembre, et par une saison sèche de décembre à mars. La partie haute de la réserve se distingue par sa forêt inondée ou Igapo, qui est submergée dans des eaux noires. La coloration de l’eau est causée par la décomposition de matières organiques et par l’acide tannique des dépôts.

La partie haute de la réserve est constituée de 14 lagons interconnectés, dont un seul est accessible pour le tourisme. 13 lacs sont interdits et sont seulement accessibles pour les communautés locales et les rangers du parc. Le « Grand Lac » (2,5 kilomètres/1,5 mile de long) a été ouvert aux visiteurs et est donc le plus visité.

Ethnologie

La région de Cuyabeno était jadis peuplée par des membres de la famille Siona. Aujourd’hui, les Sionas ne sont plus les seuls habitants de la région ; cinq autres communautés vivent dans la réserve et, alors que les Sionas se sont installés dans une communauté à Puerto Bolivar, les autres communautés vivent à Tarapuya.

Durant les années 1980, différents flux migratoires ont été identifiés. La tribu des Shuar, des habitants natifs de la province de Morona-Santiago, a notamment colonisé la partie sud-est de la réserve qui forme les centres de Teikiua et de Charapa. Les Quichuas sont arrivés depuis la partie haute de la rivière Napo et se sont installés sur les « Playas de Cuyabeno » et à « Zancudo ». Des chamanes des différentes familles indigènes opèrent au sein des communautés, forts de grandes connaissances botaniques. Jusqu’aux années 1980, ces communautés ont essentiellement vécu de la pêche, de l'agriculture et de la chasse. La vie des communautés indigènes de la réserve de Cuyabeno a cependant changé avec l’accroissement de l'activité pètrolière au cours des années 1990, qui a conduit à différents accords afin de protéger les communautés[2].

Écotourisme

L'écotourisme a commencé à se développer au cours des années 1990, non seulement dans le but de préserver la faune et l’écosystème de la réserve, mais aussi afin d’offrir des revenus durables aux différentes familles[3]. C’est également devenu un moyen de stimuler le tourisme dans cette zone de l’Équateur avec laquelle les touristes sont relativement peu familiarisés. Différents écolodges ont été créées aux environs du Laguna Grande afin de faire découvrir cette région aux touristes, un des plus anciens est le Cuyabeno Lodge. Les activités proposées par ces entreprises doivent répondre aux enjeux sociaux et environnementaux du territoire en travaillant en collaboration avec les communautés indigènes locales. Leur zone d’activité reste limitée et seul un lac sur 13 est ouvert au public.