Pretin

Pretin est une commune française située dans le département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Pretin | |

Le village de Pretin. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Jura |

| Arrondissement | Dole |

| Intercommunalité | Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura |

| Maire Mandat |

Claude Romanet 2020-2026 |

| Code postal | 39110 |

| Code commune | 39444 |

| Démographie | |

| Gentilé | Preteniers |

| Population municipale |

60 hab. (2020 |

| Densité | 11 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 56′ 14″ nord, 5° 50′ 22″ est |

| Altitude | Min. 346 m Max. 631 m |

| Superficie | 5,44 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Arbois |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Le village est dominé par le mont Bégon et traversé par le ruisseau La Vache, affluent rive gauche de la Furieuse.

Communes limitrophes

|

Aiglepierre | Marnoz | Salins-les-Bains |  |

| Arbois | N | Bracon | ||

| O Pretin E | ||||

| S | ||||

| Mesnay | Ivory |

Urbanisme

Typologie

Pretin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4] - [5].

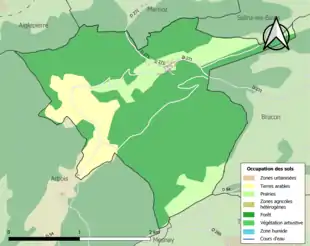

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (73 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (73 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (73 %), prairies (14,3 %), terres arables (12,8 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Histoire

À l'époque romaine, au sommet d'une montagne qui domine Pretin, s'élevait un castel protecteur des salines de Salins, connu sous le nom de Castrum suprà salinas, Castrum suprà salinum, Castrum salinense, Castrum salinarum, Castellum suprà salinas. De ce point, on pouvait embrasser du regard, les plaines de la rivière Saône, les montagnes du Doubs, les divers gradins du Jura jusqu'au Mont-Blanc. Le sommet et les pentes du rocher sont encore jonchés de tuileaux à rebords, de débris de murs et d'ossements humains.

C'est au milieu de ces ruines que des religieux bénédictins vinrent fonder une abbaye sous l'invocation de Notre-Dame[8].

Prieuré de N.-D. de Château-sur-Salins

La date de son érection, le nom de son fondateur, les causes de sa dépendance envers Gigny sont encore des problèmes.

Les Huns font honneur de sa fondation au célèbre Girat de Roussillon (820 à 870); d'autres le font à Boson de Provence, roi de la Bourgogne (879 à 887), d'autres à Bernon, fondateur, en 894, de l'abbaye de Gigny et premier abbé de Cluny, et d'autres encore, à Rodolphe III, roi de la Bourgogne transjurane (893 à 1032). Toutes ces opinions ne reposent que sur de vagues conjectures. Ce qui parait certain, c'est que sa riche dotation et les droits honorifiques qui y étaient attachés, ne pouvaient émaner que des largesses d'un souverain.

Avant le XIIe siècle, les chartes gardent le silence le plus complet sur cet établissement. Un titre de l'an 1160, cité par Dunod, serait le premier qui révélerait son existence, et nous le montrerait alors gouverné par un prieur nommée Guy ou Guido, et habité par 7 autres religieux désignés sous le nom de monachi herienses.

Dans le siècle suivant, ce prieur devient l'objet des faveurs des plus grands seigneurs du pays.

Au XIIIe siècle, le prieur règne en maître sur les villages de Pretin, de Mouchard et de Cautaine ; il établit des traités de garde avec les sires de Vaugrenans, de Poupet et les prévôts de Malpertuis (faubourg de Salins) ; jouit du patronage des cures d'Aiglepierre, Chissey, Marnoz, Ounans, Mouchard, Paroy, Pretin, Seligney, Souvans, Vadans, Valempoulières, Villers-Robert et Port-Lesney; possède des celliers à Arbois et à Montigny; avoir des dimes, des cens, des chevances à Arbois, Vadans, Ivory, Mesnay, Changin, Valempoulières, Clucy, Ivrey, Saint-Thiébaud, Bracon, Port-Lesney, Buffard, Arc-et-Senans, Champagne, Chay, Paroy, les Bruyères, Cramans, Fontenoy, Villers-Farlay, Chissey, Chamblay, Ounans, Grozon, Villers-Robert, Seligney, Souvans, Nevy, Santans, Montigny, Vauxelles, Aiglepierre, Mouchard, Marnoz, Cautaine, Pretin et Salins ; lève chaque année plusieurs charges de sel aux salines de Salins, et exercer des droits d'usage importants dans les forêts de Vadans et de Chamblay.

Des anniversaires fondés dans l'église du Château par Simon de Montbéliard, écuyer, seigneur de Montrond-le-Château (1306), Hugues de Vaugrenans, chevalier (1312), Mahaut d'Artois, comtesse de Bourgogne, veuve du comte Otton V (1320), Aimé de Montalbert, seigneur de Marnoz (1407), augmentèrent encore les revenus de cette maison.

En 1366, Marguerite de France céda aux religieux le grand pré de Lotton, sur Bracon, à condition qu'ils donneraient par ausmone à toutes les femmes gésantes, d'enfants en la seigneurie et justice du prieuré, pendant leur gésine, de deux jours l'un alternativement, une pinte de vin et une michotte de pain tels que le mangent et le boivent lesd. religieux. » Cette aumône, pratiquée plus ou moins exactement, devint le texte des contes populaires les plus absurdes. On prétendit que le prieur avait le privilège de conduire à l'église les nouvelles mariées, de s'asseoir à leur droite aux festins de noces, d'exercer sur elles le droit de prélibation et d'offrir du pain et du vin à la naissance de chaque premier-né.

Le prieur de Gigny avait le droit de nommer le prieur de Château, qui à son tour nommait les officiers du prieuré, tels que le cellérier, le sacristain et le vicaire chargé du service de la paroisse. Il fut néanmoins quelquefois dérogé à cette règle ; ainsi le pape nomma, en 1361, comme prieur commendataire, Guy de Boulogne ou d'Auvergne, cardinal, et, en 1457, Jean Jouffroy, cardinal-légat, prieur d'Arbois et de Saint-Désiré de Lons-le-Saunier.

Le , François Picolomini, cardinal sous le titre de Saint-Eustache, prieur commendataire de Château en même temps que Thomas Arnaud en était le prieur régulier institué par le prieur de Gigny, acensa bénéfice, pour neuf ans, à Simon de Fraisans, chanoine de Besançon, moyennant la somme annuelle de 50 florins, et lui en confia le gouvernement spirituel et temporel. Avant même l'expiration de ce bail, le cardinal se démit de son titre de prieur entre les mains de Paul V, qui nomma, pour lui succéder, Hugues Folain, doyen de l'église métropolitaine de Besançon, à charge, par ce dernier, de payer à son prédécesseur une pension annuelle de 400 ducats d'or (1470).

Les chanoines de Saint-Maurice de Salins, prévenus que le duc Charles-le-Téméraire avait manifesté le désir d'être le collateur de leurs bénéfices, prirent une délibération, le samedi des Quatre-Temps après les Brandons de l'année 1472, pour céder à ce prince le patronage qu'il convoitait. Ils députèrent l'un d'entre eux, Jean Valanchet, pour présenter une copie de cette cession, qui fut acceptée solennellement devant la grande porte de la cathédrale d'Arras, le , par le malheureux Guillaume Hugonet, chancelier du duc, en présence de Gérard Vurry et de Thomas de Plaine, ses conseillers et maîtres des requêtes. Le prince, par reconnaissance, augmenta le chapitre de cinq nouvelles prébendes, d'une dignité de prévôt et de deux offices, l'un de trésorier et l'autre de chantre, fit ériger ces bénéfices, avec exemption de la juridiction du diocésain, par une bulle du pape Sixte IV, datée du 5 des ides de , et promit, par différentes lettres, de les doter incessamment.

Charles, inspiré sans doute par les chanoines, usa d'un moyen très ingénieux pour tenir sa promesse sans toucher à son trésor: Il entama une correspondance secrète avec la cour de Rome et le cardinal Julien de la Rovère, prieur commendataire de Gigny (ce cardinal eut ce titre en deux fois différentes), et obtint, le 14 des calendes de , une bulle du pape qui prononçait l'union du prieuré de Château à la mense capitulaire de Saint-Maurice...

Le 18 avril 1790, les scellés furent apposés sur les meubles du prieuré. Il n'y avait plus alors dans cette maison que quatre religieux et un prieur.

L'église, les cloîtres, avec les grangeages, les jardins en terrasses et le clos qui en dépendaient, d'une surface de 13 hectares, furent vendus le moyennant 61,500 fr. en assignats. Tout fut démoli peu de temps après. Les cloîtres occupaient un carré d'environ 80m et étaient assez vastes pour loger quinze religieux. Il n en reste que deux immenses caves sur les voûtes desquelles passe actuellement la charrue. L'église était à trois nefs et du style roman. L'autel principal était dédié à la Vierge, et ceux des deux collatéraux à saint Etienne et à saint Taurin. On voit encore, un peu au-dessus des fondations, les restes des murs et une partie de deux fenêtres du chœur.

Seigneurie

Les religieux de Château avaient la justice haute, moyenne et basse sur Pretin, et la faisaient exercer par un bailli, un juge châtelain, un procureur et un scribe, qui tenaient leurs audiences quand bon leur semblait. La comtesse Mahaut prit, en 1320, les habitants sous sa garde moyennant une redevance annuelle de vingt livres de cire. Les sujets étaient mainmortables; ils devaient trois corvées par an, des tailles en argent et une poule par feu. Ceux qui avaient des mulets ou autres bêtes de charge étaient tenus de faire un voyage à Mouchard ou dans un autre vignoble du prieuré, pour amener les vendanges des religieux à leur grange de Cautaine. On les nourrissait ainsi que leurs bêtes, et on leur donnait un fer de mulet ou sept deniers. La dîme des grains et du vin appartenait pour les deux tiers aux moines et pour un tiers au curé de la paroisse. Celle du vin était due à de dix channes par muid, mesure de Vaugrenans, et se percevait chez les habitants. De la seigneurie dépendaient des terres, des prés, des vignes et plusieurs bois dits des Courtillons, de la Louveresse, de Côte-Froide, de la Tillerée, du Colombier ou de la Forêt, de la Côte de Roussillon, de la Côte-Chaude et de la Fuatte. Chacun des droits seigneuriaux fut l'objet de procès interminables entre les sujets et les religieux.

Événements divers

Pretin fut plusieurs fois ravagé par la peste. C'était le lieu de passage des suspects à qui les portes de la ville de Salins étaient fermées. Au mois de , Villeroy y passa et repassa deux fois dans une même nuit avec l'armée qu'il amenait pour surprendre Salins, armée qui fut elle-même surprise. Les troupes suisses, allemandes, espagnoles et italiennes ont été communément obligées de prendre cette route, surtout lorsque le corps était nombreux, les habitants de Salins leur refusant l'entrée dans la crainte qu'on ne s'emparât de leur ville.

En 1815, M. de Bancenel, maire de Salins, y fit passer plus de 18 000 Autrichiens. Les habitants affirment qu'autrefois leur village était fortifié et que l'entrée du vallon était défendue par une porte dite de Vallère.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[10]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[11].

En 2020, la commune comptait 60 habitants[Note 2], en diminution de 4,76 % par rapport à 2014 (Jura : −0,72 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- L'église Saint-Étienne : l'autel de Saint Étienne, à l'extrémité d'un des collatéraux de l'église prieurale de Château, était le centre de la paroisse de Pretin. Saint Étienne fut toujours le patron de la commune. La chapelle qui sert actuellement pour la célébration des offices n'est qu'une chambre sans style. Elle renferme une chaire à prêcher assez remarquable provenant de l'église de Château.

- La vallée de La Vache, petit ruisseau affluent rive gauche de la Furieuse, et les nombreux ponts et maisons construits sur le canal qui traverse le village.

- Le promontoire de Château qui domine le village de 150m et sur lequel se trouvent :

- une croix implantée face au village offrant un point de vue sur les vallées environnantes,

- une chapelle de l'ancien prieuré de Notre-Dame de Château-sur-Salins.

L'église Saint-Étienne.

L'église Saint-Étienne. Pont sur La Vache avec, au second plan, le promontoire de Château et sa croix.

Pont sur La Vache avec, au second plan, le promontoire de Château et sa croix._Croix_de_la_C%C3%B4te_Ch%C3%A2teau_-_02.jpg.webp) Panorama depuis la croix.

Panorama depuis la croix._Ruines_de_l'ancien_Prieur%C3%A9_de_Notre-Dame_de_Ch%C3%A2teau-sur-Salins_-_02.jpg.webp) La chapelle de l'ancien prieuré.

La chapelle de l'ancien prieuré.

Personnalités

- La comtesse Mahaut prit, en 1320, les habitants sous sa garde moyennant une redevance annuelle de vingt livres de cire. Les sujets étaient mainmortables; ils devaient trois corvées par an, des tailles en argent et une poule par feu. Ceux qui avaient des mulets ou autres bêtes de charge étaient tenus de faire un voyage à Mouchard ou dans un autre vignoble du prieuré, pour amener les vendanges des religieux à leur grange de Cautaine. On les nourrissait ainsi que leurs bêtes, et on leur donnait un fer de mulet ou sept deniers.

- Le , François Picolomini, cardinal sous le titre de Saint-Eustache, prieur commendataire de Château en même temps que Thomas Arnaud en était le prieur régulier institué par le prieur de Gigny, acensa bénéfice, pour neuf ans, à Simon de Fraisans, chanoine de Besançon, moyennant la somme annuelle de 50 florins, et lui en confia le gouvernement spirituel et temporel. Avant même l'expiration de ce bail, le cardinal se démit de son titre de prieur entre les mains de Paul V, qui nomma, pour lui succéder, Hugues Folain, doyen de l'église métropolitaine de Besançon, à charge, par ce dernier, de payer à son prédécesseur une pension annuelle de 400 ducats d'or (1470).

Évènements

Pèlerinage

Il existait dans l'église de Château, une antique statue de la Vierge, à laquelle on attribuait de nombreux miracles et qui était en grande vénération dans la province. Les villes d'Arbois et de Poligny y faisaient des processions annuelles. Les religieux apportaient cette statue à Salins le dimanche qui précédait la Nativité de saint Jean-Baptiste, et bénissaient les sources salées. Toutes les processions des églises de Salins venaient à leur tour à Château le jour des Rogations. La fête de la Nativité attirait chaque année dans l'église prieurale un immense concours de peuple. La statue de la Vierge miraculeuse a été déposée, depuis la Révolution, dans l'église Saint-Maurice de Salins.

Foire

Le plateau de la montagne sur laquelle était bâti le prieuré, était vaste et en partie couvert de bois. Il s'y tenait, le lendemain de la fête de la Nativité, une foire considérable où devaient se rencontrer le baron de Vaugrenans, le seigneur de Poupet et le prévôt de Malpertuis, ou leurs commis, comme gardiens de cette foire. Les religieux leur devaient le souper et le coucher la veille de la foire, et le diner le jour où elle avait lieu. Tous les droits perçus sur les marchandises vendues avant les premières vêpres de la fête N.-D., appartenaient exclusivement aux moines. Les taverniers, depuis les premières vêpres jusqu'aux secondes, étaient tenus de vendre leur vin à la mesure de Salins. La connaissance de tous les crimes, délits et désordres commis à la foire avant les premières vêpres, appartenait aux officiers de justice du prieuré. Des douze gardes établis pour maintenir le bon ordre, six devaient être fournis par les religieux, deux par le baron de Vaugrenans, deux par le seigneur de Poupet et deux par le prévôt de Malpertuis. Les moines leur devaient à tous le souper le jour de la fête et le dîner le lendemain. Ces gardes étaient armés; ils prêtaient serment de rendre fidèlement compte de tous les émoluments qu'ils toucheraient pour droits de ventes. Ils visitaient les tavernes, taxaient le vin et échantillonnaient les mesures. Chaque tavernier devait 3 sols estevenants et 3 channes de vin. S'il venait à la foire pour la première fois, il payait double taxe. Les amendes se partageaient par moitié entre les religieux et les seigneurs de Vaugrenans, de Poupet et de Malpertuis. En cas de crime, le coupable était enfermé dans les prisons du prieuré, gardé par les sujets de la seigneurie, jugé par les officiers des moines et des seigneurs gardiens de la foire, et pendu aux fourches patibulaires qui étaient sur la montagne du côté de Saint-Michel, lieu-dit aux Grandes Teppes de Roussillon.

Académie de Pretin

L'académie de Pretin, fondée peu d'années avant la Révolution par les bénédictins de Château, avait ses statuts, ses questions drolatiques et ses brevets imprimés, au-dessus desquels était une magnifique tête d'âne. Cette singulière Société était en si grande faveur sous l'empire, qu'en rhétorique, au collège de Salins, on stimulait le zèle des élèves beaucoup plus par la promesse d'un brevet de bachelier de Pretin que par la croix d'argent qu'on attachait à la boutonnière des lauréats.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Alphonse Rousset et Frédéric Moreau (architecte), Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté et des hameaux qui en dépendent, classés par département: département du Jura, Bintot, (lire en ligne).

- « Résultats municipales 2020 à Pretin », sur Le Monde.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.