Cluny III

« Cluny III » est l'expression employée pour désigner le troisième chantier de l'abbatiale de Cluny, construite entre 1088 et 1130, sous l'abbatiat d'Hugues de Semur.

| Abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul de Cluny | ||||

| ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |||

| Type | Abbatiale | |||

| Rattachement | Saint-Siège (dépendait directement du pape) | |||

| Début de la construction | 1088 | |||

| Fin des travaux | 1130 | |||

| Style dominant | Roman (Cluny III) | |||

| Protection | Monument historique (1862) | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | |||

| Département | Saône-et-Loire | |||

| Ville | Cluny | |||

| Coordonnées | 46° 26′ 05″ nord, 4° 39′ 34″ est | |||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Saône-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Cluny

| ||||

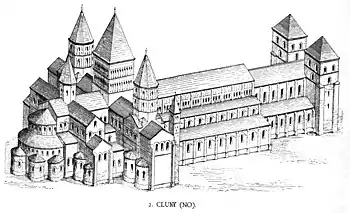

Cluny III était un bâtiment roman d'une grandeur exceptionnelle, avec ses 187 m de longueur pour une largeur de 90 m au niveau du transept. Il était, à son époque, le plus grand de la chrétienté, titre qui ne lui sera ravi que cinq siècles plus tard par la basilique Saint-Pierre de Rome. Avant cela, elle fut surnommée Maior Ecclesia (« La plus grande église »).

Vendue comme bien national à la Révolution, l'abbaye de Cluny fut presque intégralement détruite de 1798 à 1823.

Historique

Construction

La construction aurait pour origine le songe d'un ancien abbé de Baume-les-Messieurs redevenu simple moine, Gunzo, à qui saint Pierre aurait demandé de dire à Hugues de Semur de bâtir une nouvelle église. L'apôtre lui aurait inspiré le plan de la nouvelle abbaye, qui devait être apte à abriter un millier de moines. En fait le songe merveilleux permet de justifier un projet très orgueilleux pour un ordre religieux. L'ordre de Cluny a toutefois les moyens de ses ambitions. C'est l'ordre le plus influent du Moyen Âge, qui intègre des établissements de toute l'Europe (Allemagne, Italie, Terre Sainte, Angleterre). C'est même un appui indispensable pour les entreprises réformatrices du pape. De plus, il bénéficie d'un apport de dons en numéraire énorme, par les princes et rois de Castille, dont Ferdinand III et Alphonse X, qui assurent chaque année des quantités importantes d'or.

Si la légende a retenu Gunzo comme architecte, le vrai maître d’œuvre est sans doute Hézelon, chanoine mathématicien de Liège devenu moine à Cluny.

L'église est consacrée en 1130, par le pape Innocent II. L'autel principal avait déjà été consacré par le pape Urbain II le .

Démantèlement

L'édifice est vendu comme bien national en 1798. Pour en faciliter la vente, l'ensemble est divisé en 4 lots par Pierre Jean Guillemot, ingénieur en chef du département. Ce partage, qui implique le percement d'une rue nord-sud coupant l'abbatiale en deux, signe l'arrêt de mort de la Maior Ecclesia. L'édifice et ses terrains sont finalement achetés le 21 avril 1798 par un groupe de 4 marchands. Les propriétaires rentabiliseront leur achat en utilisant l'église comme une carrière : les démolitions débutent le 6 juillet 1798. Plusieurs tentatives de sauvetage ont cependant lieu, notamment à l'initiative du Maire de Cluny qui en appelle au Préfet de Mâcon et au Ministre de l'Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, lequel tente de mettre un terme aux démolitions à 2 reprises entre 1800 et 1801. Avertis de la décision du ministre prise le 3 juin 1801, les démolisseurs se hâtent de porter un coup fatal à l'édifice avant la publication de l'arrêté préfectoral, le 10 juin : la destruction des voûtes du 6 au 9 juin 1801 constitue ainsi un point de non retour. D'autres tentatives auront lieu en 1805 puis en 1809, en vain. De 1798 à 1823, Cluny III sera démolie pierre par pierre, au rythme des besoins du marché. Seuls 8 % de l'édifice seront finalement sauvés[1].

Description

De Cluny III, ne subsistent que les bras sud du grand et du petit transept, ainsi que le clocher de l'Eau bénite, qui coiffe le croisillon sud du grand transept. On peut voir aussi les restes des tours des Barabans, qui encadraient le portail, et les parties basses de l'avant-nef. Tout cela représente moins de 10 % de la surface d'origine de Cluny III.

On peut trouver des fragments de cette abbaye dans les musées alentour : musée du Palais Jean de Bourbon et musée du Pape Gélase, où se situent aujourd'hui le centre régional des Arts et Métiers ParisTech.

Toutes les dimensions de l'abbatiale sont des multiples d’un module de base de cent pieds supposés romains et des multiples de sept[2].

Plan général

L'édifice d'art roman doit beaucoup aux architectes Gauzon et Hézelon de Liège. Le plan fait état d'un édifice impressionnant, de 190 mètres de long, un déambulatoire orné de cinq chapelles rayonnantes, un double transept de 59 et 73 mètres[2] comportant des absidioles sur les façades orientales, achevées en 1100. La nef est aussi grande que le grand transept, avec onze travées, et succède à un narthex (ou avant-nef, ou encore galilée) de cinq travées, ce qui prendra 12 ans à construire (1107-1115) et 6 ans à voûter. Les deux tours carrées des Barabans, hautes à l'origine de 50 mètres[2], en gardent l'entrée.

Portail

Le portail, détruit à l'explosif en 1810 et dont les fragments sont emmenés par des particuliers ou servent alors de remblai, fait l'objet de nombreuses recherches et tentatives de reconstitution[3].

L'exposition « Cluny, 1120 Au seuil de la Major Ecclesia »[4] au Musée national du Moyen Âge présente un état des lieux de ces recherches. Un remontage de ce portail sur une armature métallique de sept mètres de haut y est présenté, qui sera exposé ensuite de manière permanente au musée Ochier de Cluny (Bourgogne). De plus de 16m de haut (environ 1,5 fois celui de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay), il marquait l'entrée de l'abbaye avant la construction de l'avant-nef gothique (appelée Galilée[5] dans la culture Clunisienne). Il était surmonté d'une chapelle, la chapelle Saint-Michel.

D'après les travaux de Kenneth John Conant et les sources qu'il a pu réunir, on peut faire quelques suppositions sur l'iconographie de ce portail. Le tympan monolithe figurait un christ en gloire dans une mandorle bénissant entouré de quatre anges et des quatre évangélistes. Une première voussure à motif végétaux, appartenait encore au tympan qui pesait environ 17 tonnes. Le linteau figurait sans doute les douze apôtres entourant la Vierge Marie (perdue), reliant ainsi le registre terrestre au registre céleste incarné par le Christ qui la surmonte. D'autres personnages entouraient les apôtres, sans doute à gauche la scène des saintes femmes au tombeau, ce qui semble indiqué par un morceau figurant le visage d'un soldat endormi. À droite, Conant pensait que figurait la scène des pèlerins d'Emmaüs.

Les morceaux les plus importants retrouvés sont :

- Un aigle, symbole de Saint Jean l'évangéliste conservé au musée du Louvre, situé en haut à gauche de la mandorle entourant le Christ[6].

- Un Saint Pierre conservé au Rhode Island School of Design Museum (RISD Museum) de Providence aux États-Unis, sans doute situé en haut à gauche du portail, sous l'alfiz.

Nef

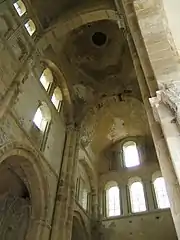

Mais c'est l'élévation qui constitue l'élément le plus impressionnant. Le vaisseau central de la nef, élargi par des collatéraux doubles, s'élevait en effet à 30 mètres sur trois niveaux. Sa voûte légèrement brisée était soutenue à l'intérieur par des arcs doubleaux, et épaulée par des contreforts évidés.

Grand transept

La croisée du grand transept était couverte d'une coupole de 40 mètres de haut, surmontée d'une tour barlongue, accompagnée au nord et au sud, au milieu des bras du grand transept, de deux tours de plan octogonal.

Seule subsiste le bras sud du grand transept, avec le clocher octogonal de l'Eau-Bénite, flanqué du petit clocher de l'Horloge, de plan carré.

- Bras sud du grand transept

Grand transept, vu de la tour des Fromages.

Grand transept, vu de la tour des Fromages. Bras sud du grand transept, avec la tour octogonale et l'abside romane de la chapelle Saint-Étienne.

Bras sud du grand transept, avec la tour octogonale et l'abside romane de la chapelle Saint-Étienne. Bras sud du grand transept, vestiges du triforium

Bras sud du grand transept, vestiges du triforium_46.jpg.webp) Bras sud du grand transept, vestiges de la nef et des collatéraux.

Bras sud du grand transept, vestiges de la nef et des collatéraux. Triforium du grand transept

Triforium du grand transept Croisillon du grand transept

Croisillon du grand transept Coupole et croisillon du grand transept

Coupole et croisillon du grand transept

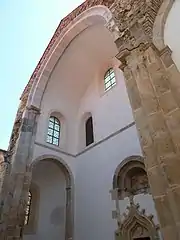

Petit transept

De même, la croisée du petit transept était surmontée d'une souche de plan octogonal coiffée d'une flèche en charpente.

- Bras sud du petit transept

Vestiges du second transept.

Vestiges du second transept. Vestiges du second transept.

Vestiges du second transept. Second transept. Porte d'entrée de la chapelle Jean de Bourbon.

Second transept. Porte d'entrée de la chapelle Jean de Bourbon._44.jpg.webp) Fenêtre de la chapelle Jean de Bourbon.

Fenêtre de la chapelle Jean de Bourbon._45.jpg.webp) Chapelle Jean de Bourbon.

Chapelle Jean de Bourbon._29.jpg.webp) Chapelle Jean de Bourbon.

Chapelle Jean de Bourbon. Chapelle Jean de Bourbon.

Chapelle Jean de Bourbon. Second transept.

Second transept._43.jpg.webp) Abside du petit transept.

Abside du petit transept. Chapiteau de l'abside du petit transept.

Chapiteau de l'abside du petit transept.

Voir aussi

Notes

- Bruno Marguery, La destruction de l'abbaye de Cluny 1789-1823, Centre d'Études Clunisiennes, 1985

- Marcel Pacaut, Les ordres religieux au Moyen Âge, Nathan, 1970, p.74

- Marion Cocquet, « Quand Cluny revit », sur Le Point,

- [PDF]"Cluny, 1120 Au seuil de la Major Ecclesia"

- Galilée

- « Aigle, symbole de saint Jean l'Evangéliste », sur Musée du Louvre (consulté le ).

Sources

Bibliographie

- Jean-Paul Lemonde, Le code de Cluny et le tracé de l'Apocalypse, éditions DERVY, 2006, (ISBN 2-84454-429-0)

- Bruno Marguery, La destruction de l'abbaye de Cluny 1789-1823, Centre d'Études Clunisiennes, 1985

- Julie Roux, Cluny, In Situ, MSM, 2010.

- Dominique Vingtain, L'abbaye de Cluny, Centre de l'Occident médiéval, Éditions du CNRS, 1998.

- Histoire Antique & Médiévale hors-série n° 30, CLUNY 1120, au seuil de la Major Ecclesia, mars 2012