Presse à coller (film)

Une presse à coller est un accessoire de la post-production d’un film de cinéma ou de télévision tourné avec une caméra argentique. Elle était nécessaire au cours du montage lorsque celui-ci était encore effectué à partir d’une copie positive des différents négatifs obtenus pendant le tournage, pour constituer une « copie de travail », c’est-à-dire une sorte de brouillon du film.

Elle servait également dans les cabines de projection à assembler les différents programmes ou à réparer les pellicules qui avaient subi une cassure.

Cet accessoire est devenu muséologique, mais sert encore dans les cinémathèques et archives du film pour l’entretien des documents argentiques.

Histoire

Les premiers films, tournés dès 1891 par l’équipe de Thomas Edison, dirigée par le premier réalisateur du cinéma, William Kennedy Laurie Dickson, ainsi que ceux de leurs successeurs, d’abord Louis Lumière, puis William Heise, Georges Méliès, Alice Guy, etc, sont constitués d’un seul plan qui dure moins d’une minute, ce qui correspond aux bobines de 15 à 20 mètres de pellicule que contiennent les caméras primitives. « Les inventeurs du cinéma primitif ne dérogent pas à l’habitude, tout à la fois photographique et scénique, de tourner une seule prise de vue pour filmer une action unique dans un même lieu. »[1] L’idée même de montage n’a jamais effleuré ces pionniers jusqu’à la fin des années 1890.

En revanche, des accidents de tournage se présentent parfois. Un coup de manivelle trop violent (vitesse normale : 2 tours à la seconde) peut provoquer la rupture du bobineau de 35 ou 58 mm de large et nécessite une réparation sur le champ. Les accessoires indispensables des premiers opérateurs sont — outre le tissu noir opaque qui permet le chargement et le déchargement de la pellicule, ainsi que le cadrage à travers celle-ci — une paire de ciseaux et un flacon d’un mélange d’acétone et d’acétate d'amyle, qui sont les dissolvants du celluloïd (le support film). Les opérateurs doivent en être équipés pour effectuer ces réparations sur les lieux mêmes du tournage, à l’abri de leur tissu noir. La réparation est faite directement à la main : un coup de ciseaux précis, un grattage de la gélatine (la couche photosensible), un peu de colle et un pressage adéquat (comme il est fait de nos jours avec les colles dites super glue au cyanoacrylate de méthyle) provoquent une collure, ou plus exactement une soudure des deux tronçons. Une autre technique est employée quand une partie du tournage de la bobine est interrompue pour des causes extérieures (par exemple quand le sujet s’arrête de faire ce qui intéresse l’opérateur) ou quand l’opérateur soupçonne (à l’oreille) une détérioration des perforations. Un accessoire est prévu sur les caméras jusque dans les années 1920, sous la forme d’un poinçon qui permet de repérer sur la pellicule un endroit raté pour diverses raisons. Lorsque le cadreur développe la pellicule, une opération qui lui incombe au début, dans l’obscurité de son laboratoire (parfois portatif) il peut sentir au bout des doigts les poinçons qui encadrent la partie à supprimer, ce qu’il fait, évitant un développement inutile de ce tronçon. Il raccorde alors à la colle les deux parties utiles avant développement.

Très tôt également, « les opérateurs de projection effectuent couramment en rassemblant plusieurs bobineaux, des collures qui créent un bout à bout facile à projeter et qui leur épargne de recharger la machine à la fin de chaque bobineau. »[2] Ces diverses opérations avant et après tournage, aboutissent à plusieurs conclusions : celle de William Heise et Alfred Clark en pour L'Exécution de Marie, reine des Écossais, une production Edison dans laquelle on voit tomber la tête de Mary sous le coup de hache du bourreau, trucage effectué avec le procédé de l’arrêt de caméra. L’un des plus anciens effets spéciaux du cinéma, que reprend Georges Méliès qui va en faire son fonds de commerce et qu’il portera à la perfection. L’arrêt de caméra nécessite une collure volontaire pour mettre bout à bout les deux parties du plan : la première, celle où le bourreau lève sa hache et fait semblant de l’abattre sur le cou de la reine — ici, on arrête la caméra et tous les figurants s'immobilisent — et la seconde, après que l’on ait remplacé la figurante en chair et en os par un mannequin — là, on remet en marche la caméra — et que le bourreau sépare la tête du mannequin d’un coup de sa hache. Ces deux parties comportent, au moment où la caméra s’arrête, et au moment où elle reprend le tournage, des images surexposées (trop claires, voire blanches) qu’il faut faire disparaître pour ne pas révéler le trucage. « Après développement du film, il faut supprimer les traces de l’arrêt et du redémarrage de la caméra, ces opérations ayant provoqué à chaque fois sur la pellicule quelques photogrammes surexposés qu’il est nécessaire de couper, puis il faut rassembler par une collure les deux parties utiles de la prise de vues. » [3] - [4]

Description d’une presse à souder

Le côté merveilleux (et spécifiquement cinématographique) du trucage de l’arrêt de caméra plaît énormément au public et son emploi va se généraliser jusqu’à constituer le spectacle le plus étonnant du cinéma, celui qui repousse le « réalisme lumiérien »[5] dont le public se lasse rapidement, d'autant que la durée des films augmente, grâce à la mise au point de la boucle de Latham, et que les bout à bout de plans (que l'on nomme à l'époque les scenes chez Edison, les vues photographiques animées chez les Lumière, les tableaux chez Georges Méliès) se multiplient à la suite de la découverte du principe du montage par le réalisateur anglais George Albert Smith[6].

Ces recours de plus en plus fréquents au trucage et au montage conduisent les fabricants à perfectionner la méthode de soudure des pellicules, et à la mise au point d’un accessoire plus commode — et moins salissant — que les doigts de l’opérateur : la presse à assembler. « Pour coller deux bandes, on les coupe transversalement avec des ciseaux, l’une un peu au-dessus d’une image et l’autre à la séparation de deux images ; on enlève au grattoir la gélatine sur la partie qui déborde l’image, et on enduit le celluloïd ainsi mis à nu d’une très petite quantité du mélange dissolvant. On y applique immédiatement le côté en celluloïd de l’autre bande, en ayant soin de faire coïncider les perforations, et on laisse le tout sous faible pression pendant quelques instants. » Cette description, tirée du livre d’Ernest Coustet, Traité pratique de cinématographie (1913), décrit brillamment et complètement l’opération de la « collure », qui règne dans le cinéma de la fin des années 1890 aux années 1960, avant d’être remplacée par une « collure au scotch », moins polluante et plus rapide d’exécution.

.jpg.webp)

Durant ces années, les laboratoires utilisent ce qu’on appelle une colleuse à chaud pour souder électriquement les plans du négatif d’un film, ce qui évite de gratter la pellicule originale (risque de poussières-rayures) et permet une « collure » très fine, de la hauteur de la barre d’obturation qui encadre les photogrammes, donc invisible dans les copies d’exploitation[7].

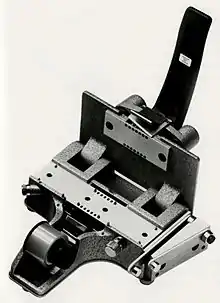

La presse à souder les films (improprement appelée presse à colle ou colleuse, splicer en anglais) est constituée de deux ou trois parties. Les deux parties extérieures servent à aligner les deux plans que l’on veut assembler après les avoir coupés aux ciseaux. Deux volets tiennent la pellicule bien à plat. Au centre, des ergots sur lesquels on accroche les perforations de chaque plan. Un grattage de la gélatine (plan disposé à gauche) est exécuté avec l’instrument adéquat (grattoir intégré, lame de rasoir), le dissolvant est déposé à l’aide d’un petit pinceau, le presseur de la partie centrale est rabattu et bloqué aussitôt, le temps de la soudure (60 secondes au plus). Ensuite, les volets sont relevés, et le dissolvant superflu est éliminé avec un chiffon doux. Les deux plans sont superposés dans la hauteur de la soudure, ils se chevauchent.

Les presses à coller sont commercialisées dans tous les formats, professionnels et amateurs. Elles ont pratiquement disparu quand ont été lancées les presses à scotch (ruban adhésif).

Description d’une presse à scotch

Après la taille des deux plans qui sont installés bout à bout (sans chevauchement) sur le plateau garni de plusieurs ergots, le monteur tire une portion de film adhésif qu’il rabat sur la jointure des plans. Il referme alors sur le dispositif une solide poignée à trois actions : elle applique fermement l’adhésif sur les pellicules, elle troue cet adhésif au droit des perforations du film, la double cisaille à levier qu'elle possède découpe le ruban adhésif à la largeur du film. L’opération est généralement répétée sur l’autre face du film, notamment si celui-ci doit être projeté, afin de consolider la « collure ». Les bandes son magnétiques perforées aux formats 35 mm ou 16 mm sont munies d’un adhésif du côté support seulement et leur jointure est en biais pour éviter un « cloc ! » sonore à la lecture. Sur la photo, on distingue à droite le couteau orthogonal pour couper les bandes image et le couteau en biais pour les bandes son magnétiques.

Notes et références

- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, , 588 p. (ISBN 978-2-84736-458-3), p. 66-67.

- Briselance et Morin 2010, p. 48.

- Briselance et Morin 2010, p. 29.

- (en) Charles Musser, History of the American Cinema, Volume 1, The Emergence of Cinema, The American Screen to 1907, New York, Charles Scribner’s Sons, , 613 p. (ISBN 0-684-18413-3), p. 87.

- Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, , 719 p., p. 24.

- Briselance et Morin 2010, p. 65 à 69.

- Vincent Pinel, Dictionnaire technique du cinéma, Paris, Armand Colin, , 369 p. (ISBN 978-2-200-35130-4), p. 58.