Pioneer Venus Multiprobe

Pioneer Venus Multiprobe ou Pioneer Venus 2 (ou Pioneer 13) est une sonde spatiale de la NASA lancée en 1978 qui a étudié in situ l'atmosphère de la planète Vénus. La sonde spatiale est développée dans le cadre du programme Pioneer Venus qui comprenait également l'orbiteur Pioneer Venus Orbiter. Elle emporte 4 sondes atmosphériques larguées en différents points de la planète qui, durant leur descente jusqu'au sol, ont recueilli des données sur la composition de l'atmosphère. La mission a été une réussite et les informations ont permis de compléter les données collectées par les sondes spatiales du programme spatial soviétique Venera.

| Organisation | NASA - Ames |

|---|---|

| Programme | Pioneer Venus |

| Domaine | Étude de l'atmosphère de Vénus |

| Type de mission | Sondes atmosphériques |

| Statut | Mission achevée |

| Autres noms | Pioneer Venus 2, Pioneer 13 |

| Lancement | |

| Lanceur | Atlas Centaur |

| Durée | 4 mois et 1 jour |

| Identifiant COSPAR | 1978-078A |

| Masse au lancement | 904 kg |

|---|

Contexte

Le programme Pioneer Venus marque le retour de la NASA à l'étude de Vénus. Après le survol réussi de cette planète réalisé par Mariner 2 (1962) et Mariner 5 (1967), l'agence spatiale américaine a concentré ses efforts sur l'exploration de la planète Mars (Programme Viking) et des planètes externes du système solaire (Programme Voyager). Au début des années 1970, le centre de recherche Ames de l'agence spatiale américaine tente de développer des compétences dans le domaine de l'exploration du système solaire. En 1971, le centre a développé et lancé un prototype de sonde atmosphérique (PAET Planetary Atmosphere Experiment Test) pour tester le recueil de données scientifiques au cours d'une rentrée atmosphérique. Il étudie la réalisation d'un ensemble de missions à destination de Vénus comprenant au moins un orbiteur et des sondes atmosphériques. Une coopération avec l'agence spatiale européenne de l'époque, l'ESRO, est étudiée en 1972 puis abandonnée. Finalement, la NASA décide en de développer toute seule deux sondes spatiales pour la fenêtre de lancement de 1978. L'appel d'offres pour la réalisation des deux sondes spatiales est remportée par la société Hughes Aircraft. Le coût des missions est relativement modique (200 millions de dollars de l'époque) notamment grâce à l'utilisation d'une plateforme développée pour les satellites de télécommunications de ce constructeur en maintenant 78 % des éléments communs entre les deux sondes spatiales. La première sonde spatiale, Pioneer Venus Orbiter est chargée de se placer en orbite autour de Vénus et de recueillir des données grâce à une batterie de 17 instruments dont un radar rudimentaire. La deuxième sonde spatiale, Pioneer Venus Multiprobe, doit analyser l'atmosphère de la planète grâce à quatre sondes atmosphériques[1].

Vénus : état des connaissances

Au milieu des années 1970, les missions soviétiques du programme Venera ont collecté suffisamment de données pour permettre de dresser une image relativement complète de Vénus. L'atmosphère est constituée de 96,5 % de dioxyde de carbone et de 3,5 % d'azote. À la surface, la pression atteint 92 fois celle de la Terre au niveau des océans. Entre les altitudes de 50 et 70 km, on trouve des nuages d'acide sulfurique. Il n'existe que des traces infimes d'eau : 100 parties par million dans l'atmosphère et aucune étendue d'eau libre à la surface. La température en surface est très élevée atteignant 735 kelvin (462 °C). L'ionosphère est comparable à celle de la Terre mais la planète est dépourvue de champ magnétique significatif. Les plateaux et montagnes de Vénus atteignent des altitudes supérieures à ce qu'on trouve sur Terre mais les parties basses n'atteignent qu'un cinquième de la profondeur des abysses terriennes[2].

Objectifs

Les objectifs de la mission Pioneer Venus Multiprobe sont d'étudier[3] :

- la structure et la composition des nuages depuis la surface jusqu'à la couche la plus haute ;

- la composition et la structure de l'atmosphère depuis la surface jusqu'aux altitudes hautes ;

- les principales caractéristiques de la circulation générale de l'atmosphère ;

- les interactions entre le vent solaire et l'environnement de la planète.

Caractéristiques techniques

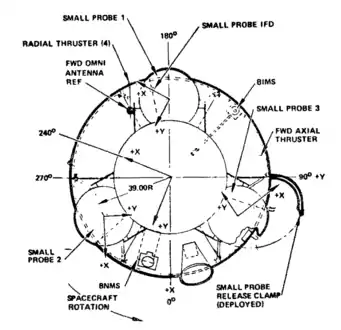

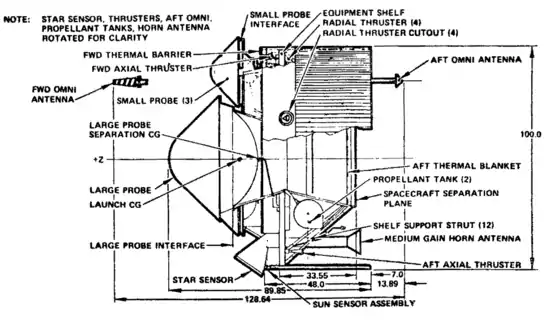

Pioneer Venus Multiprobe a une masse totale de 904 kg dont 51 kg d'instruments scientifiques. La sonde spatiale comprend la plateforme commune aux deux sondes du programme Pioneer Venus modifiée pour permettre l'emport de 4 sondes atmosphériques. La plateforme est un cylindre de 2,8 mètres de diamètre et de 1,4 mètre de haut. Les quatre sondes atmosphériques, fixées sur sa partie supérieure, portent sa hauteur à 2,9 m. La sonde atmosphérique principale est fixée sur le tube axial de la plateforme tandis que les trois petites sondes sont fixées sur son pourtour. La plateforme est construite autour d'un tube solidaire du lanceur durant la mise en orbite et occupant l'axe du cylindre. Ce tube sert d'axe à un plateau circulaire d'une superficie de 4,37 m2 sur lequel sont fixés les équipements. Un panneau solaire cylindrique est fixé sur le pourtour du plateau par 24 poutrelles. Sous le plateau se trouvent deux réservoirs de 33 cm de diamètre dans lesquels est stockée l'hydrazine utilisée par les moteurs chargés d'effectuer les corrections de trajectoire et les changements d'orientation. La sonde spatiale est stabilisée par rotation à 5 tours par minute. Elle dispose de 7 propulseurs tous fixés sur le plateau d'équipement, quatre pointant selon un axe perpendiculaire à celui du cylindre et trois pointant vers l'avant et l'arrière du cylindre. L'orientation est déterminée à l'aide de senseurs de Soleil et un viseur d'étoiles. La sonde spatiale dispose de deux antennes omnidirectionnelles se trouvant au sommet de mâts fixés au-dessus et en dessous du cylindre de manière à émettre sur 180°. Elles sont complétées par une antenne cornet moyen gain fixée sur le pont supportant les équipements et dirigée vers l'arrière. Des persiennes assurent le contrôle thermique. Le panneau solaire d'une superficie de 6,9 m2 est constitué de cellules solaires de 2 x 2 cm fournissant en tout 214 watts au niveau de l'orbite terrestre et 241 watts au niveau de celle de Vénus[4].

Une fois les sondes atmosphériques éjectées, la plateforme de Pioneer Venus Multiprobe se comporte elle-même comme une sonde atmosphérique. Elle seule fournit des données sur les couches atmosphériques les plus élevées jusqu'à ce qu'elle atteigne l'altitude de 115 km. N'étant pas protégée par un bouclier thermique, elle est détruite à cette altitude par l'échauffement lié à la rentrée atmosphérique. Elle emporte deux instruments ayant une masse totale de 21,4 kg : un spectromètre de masse pour particules neutres et spectromètre de masse pour ions.

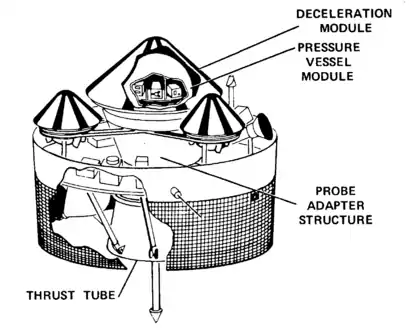

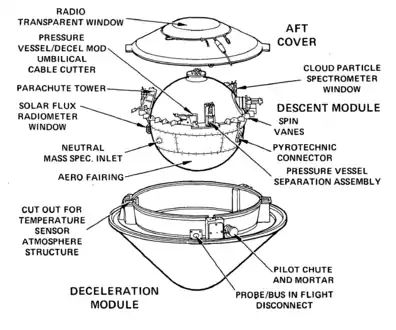

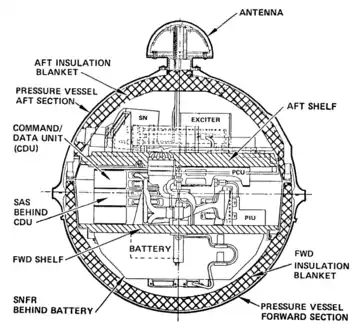

Pioneer Venus Multiprobe emporte quatre sondes atmosphériques qui ont été conçues pour résister aux conditions rencontrées jusqu'au niveau du sol. Elles doivent résister au violent échauffement et à la décélération découlant de leur entrée à grande vitesse (41 600 km/h soit 11,6 km/s) dans l'atmosphère de Vénus, à la pression qui atteint 100 fois celle de la Terre à la surface, à des températures de 450 °C et aux composants très corrosifs de l'atmosphère. Toutes les sondes ont la même forme géométrique et sont composées d'une enceinte pressurisée sphérique contenant les instruments scientifiques et les systèmes de production d'énergie, de gestion des données et de communication. le tout est encapsulé dans un bouclier thermique dont l'avant en forme de cône à 45° permet de stabiliser la trajectoire. Pour que les instruments puissent analyser l'atmosphère ou l'observer, des passages sont aménagés dans la coque pressurisée et des petits hublots réalisés en saphir ou en diamant y sont insérés[5].

- Schéma général de la sonde spatiale

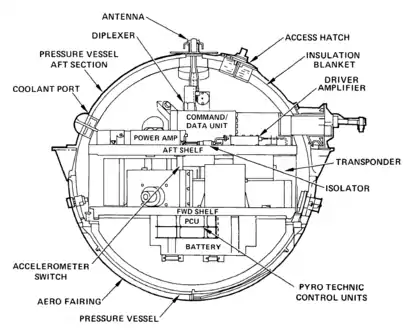

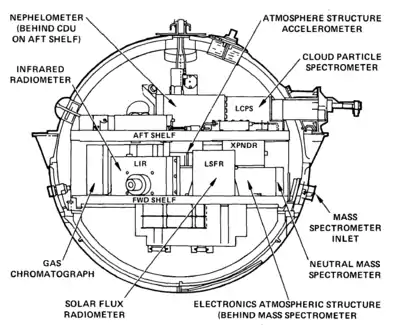

Sonde atmosphérique principale

La sonde atmosphérique principale a une masse de 316 kg et mesure 1,5 mètre de diamètre. La capsule pressurisée a un diamètre de 73 cm et est réalisée en titane, métal à la fois résistant et léger. La structure du bouclier thermique qui est largué à haute altitude est réalisée en aluminium. Elle est recouverte par un matériau ablatif réalisé en composite carbone phénolique chargé de protéger de la chaleur la capsule. La sonde dispose d'un parachute pilote de 76 cm de diamètre et d'un parachute principal de 4,9 mètres de diamètre. La capsule pressurisée est isolée thermiquement par une protection interne en kapton de 2,5 cm d'épaisseur. Les équipements et instruments sont disposés sur deux étagères réalisées en béryllium qui servent de puits de chaleur. La capsule pressurisée comporte neuf fenêtres d'observation pour les instruments et trois entrées pour recueillir des échantillons de l'atmosphère. Les instruments sont alimentés par une batterie argent zinc de 40 ampères-heures. La sonde dispose d'une capacité de stockage des données recueillies de 3072 bits. Les données sont transmises par un émetteur radio de 40 watts de puissance avec un débit de 256 bits par seconde. La sonde atmosphérique emporte 28 kg d'instruments dont deux pour identifier les composants de l'atmosphère et cinq pour identifier les nuages, la structure de l'atmosphère, la distribution de l'énergie et la circulation atmosphérique[6] :

- un spectromètre de masse ;

- un chromatographe en phase gazeuse pour mesurer la composition de l'atmosphère,

- des capteurs de pression et de température ainsi que des accéléromètres ;

- un radiomètre à infrarouge pour mesurer le rayonnement infrarouge ;

- un spectromètre pour étudier la composition des nuages ;

- un radiomètre pour étudier la pénétration du rayonnement solaire ;

- un néphélomètre pour analyser les particules dans les nuages.

- Schémas de la sonde atmosphérique principale

Les petites sondes atmosphériques

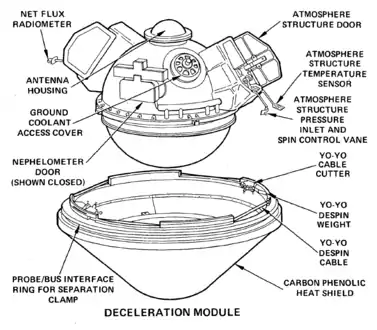

Les 3 petites sondes atmosphériques ont des caractéristiques identiques. Chacune d'elles a un diamètre de 80 cm et une masse de 90 kg. Elle comprend une capsule sphérique pressurisée encapsulée dans un bouclier thermique destiné à la protéger de la chaleur durant le début de la rentrée atmosphérique à très grande vitesse. Mais contrairement à la sonde atmosphérique principale, le bouclier thermique n'est pas éjecté après que la sonde a ralenti et la sonde est dépourvue de parachute. Le bouclier thermique comme la capsule sont réalisés dans les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la sonde principale. Sept ouvertures sont pratiquées dans la capsule pressurisée pour permettre le passage des câbles des capteurs. Trois portes s'ouvrent dans la partie arrière du bouclier thermique lorsque l'altitude de 70 km est atteinte pour permettre le passage des trois sondes utilisées pour mesurer l'atmosphère. Un dispositif aérodynamique placé de quelques cm² solidaire du capteur de pression garantit que la sonde se met en rotation durant la descente de manière que les instruments puissent balayer 360°. Les données recueillies sont stockées dans une mémoire d'une capacité de 3072 bits et transmises avec un débit de 64 bits par seconde jusqu'à une altitude de 30 km puis à raison de 16 bits par seconde jusqu'à la surface. L'émetteur radio a une puissance de 10 watts. L'antenne assurant la transmission est de forme hémisphérique et placée au sommet de la partie arrière du bouclier thermique. L'énergie électrique est fournie par une batterie de 1 ampère-heure. Chaque sonde atmosphérique emporte 3 instruments (masse totale de 3,5 kg) pour étudier l'atmosphère qui sont aussi précis que les instruments équivalents emportés par la sonde atmosphérique principale[7] :

- un néphélomètre ;

- des capteurs de température, pression et accélération ;

- un radiomètre pour mesurer la distribution de l'énergie radiative.

- Schémas des petites sondes atmosphériques

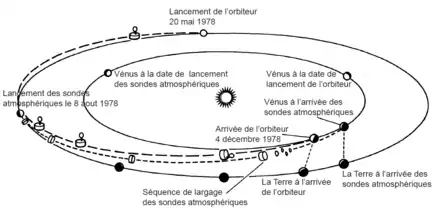

Déroulement de la mission

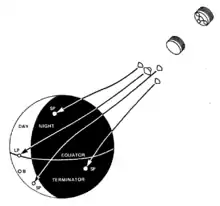

La sonde Pioneer Venus Multiprobe est lancée le par une fusée Atlas Centaur. Quelques jours avant l'arrivée, la sonde atmosphérique principale est larguée le et placée sur une trajectoire qui doit l'amener côté jour non loin de l'équateur. Les trois sondes de petite taille sont larguées 4 jours plus tard le . Deux d'entre elles, désignées Nord et Sud, doivent pénétrer dans la partie de Vénus plongée dans l'obscurité tandis que la troisième, baptisée Jour, doit pénétrer dans la partie éclairée. Le , quelques heures avant l'arrivée, la plateforme manœuvre pour également pénétrer dans l'atmosphère côté jour. Les 4 sondes pénètrent ce jour-là dans l'atmosphère de Vénus suivies de peu par la plateforme elle-même[8].

La sonde principale arrive à une vitesse de 11,6 km/s et sa décélération brutale atteint un pic de 280 g qui la ralentit à 200 m/s en 38 secondes.

Les trois sondes de petite taille déroulent 5 minutes avant la rentrée atmosphérique un yoyo formé de deux câbles longs de 2,4 mètres qui réduit leur vitesse de rotation de 48 à 15 tours par minute. Après une décélération encore plus brutale, elles commencent à recueillir des données à partir d'une altitude de 70 km. Leur descente jusqu'au sol dure entre 53 et 56 minutes. La sonde dite Jour continue à émettre après avoir touché le sol durant 67 minutes jusqu'à ce que la température croissante ait raison de ses équipements[8], tandis que les deux autres petites sondes ont cessé d'émettre après leur impact. La plateforme elle-même bien que non équipée pour effectuer une rentrée atmosphérique parvient à retourner des données durant 63 secondes avant de se désintégrer.)

Résultats scientifiques

Au-dessous de l'altitude de 50 km, les températures mesurées par les quatre sondes sont identiques à quelques degrés près. À 40 km, la température est de 116 °C[8]. Les températures sont comprises entre 448 et 459 °C en surface. La pression au sol est comprise entre 86,2 et 94,5 bars. Les néphélomètres ont identifié trois couches de nuages aux caractéristiques différentes. La découverte la plus remarquable concerne le ratio des isotopes Argon 36/Argon 40 cent fois plus élevé que dans l'atmosphère terrestre qui semble indiquer que la genèse de l'atmosphère vénusienne est très différente de celle de la Terre[8]. La trajectoire reconstituée des sondes atmosphériques a permis de déterminer que le vent soufflait en moyenne à une vitesse de 200 m/s dans la couche nuageuse médiane, à 50 m/s à la base de ces nuages et tout juste 1 m/s au niveau du sol. Dans l'ensemble, les données fournies par les sondes atmosphériques ont confirmé, tout en les précisant, les données obtenues par les sondes spatiales soviétiques du programme Venera qui les avaient précédées[9].

Notes

Références

- Ulivi et Harland 2007, p. 262-276

- (en) W.T. Kasprzak, The Pioneer Venus Orbiter : 11 years of data, NASA, , p. 6

- The Pioneer Venus Program 1977, p. 50

- Pioneer Venus Press kit 1978, p. 53-62

- Pioneer Venus Press kit 1978, p. 63

- Pioneer Venus Press kit 1978, p. 63-70

- Pioneer Venus Press kit 1978, p. 70-77

- Le Monde du 12 décembre 1978.

- Ulivi et Harland 2007, p. 275-276

Bibliographie

- (en) Paolo Ulivi et David M. Harland, Robotic Exploration of the Solar System Part 1 The Golden Age 1957-1982, Chichester, Springer Praxis, , 534 p. (ISBN 978-0-387-49326-8)

- (en) Pioneer Venus Press kit, NASA, (lire en ligne)

- (en) Lawrence Colin et Charles F. Hall, « The Pioneer Venus Program », Space Science Reviews, vol. 20, , p. 283-306 Description des deux missions du programme Pioneer Venus

- (en) T. Donahue, « Why explore Venus ? », Space Science Reviews, vol. 20, , p. 259-263 Pourquoi doit on envoyer une mission vers Vénus

- (en) Lawrence Colin, « The exploration of Venus », Space Science Reviews, vol. 20, , p. 249-258 Histoire du programme Pioneer Venus

- (en) Lawrence Colin et D.M. Hunten, « Pioneer Venus Experiment Description », Space Science Reviews, vol. 20, , p. 451-525 Description de quelques expériences scientifiques embarquées à bord des sondes Pioneer Venus

- (en) D.M. Hunten, « Current knowledge of Venus », Space Science Reviews, vol. 20, , p. 265-282 Les éléments dont disposent les scientifiques sur Vénus à l'époque de la conception de la mission

- (en) Bernard J. Bienstock, « Pioneer Venus and Galileo entry probe heritage », ?, , p. 1-9 (lire en ligne [archive du ]) Leçons tirées des sondes atmosphériques de Pioneer Venus et Galileo