Pioneer Venus

Pioneer Venus (ou Pioneer Venus Project) est un programme spatial de la NASA comprenant deux missions lancées en 1978 chargées d'explorer la planète Vénus. Pioneer Venus Orbiter a étudié Vénus durant 14 ans depuis son orbite tandis que Pioneer Venus Multiprobe a lancé quatre sondes atmosphériques dans l'atmosphère de la planète pour effectuer des mesures in situ. Les deux missions ont été des succès et ont permis de compléter les données collectées par les sondes spatiales du programme spatial soviétique Venera.

| Organisation | NASA - Ames |

|---|---|

| Domaine | Étude de Vénus |

| Statut | Missions achevées |

| Lancement | et |

| Site |

| Masse au lancement | 517 kg et 875 kg |

|---|

Vénus : état des connaissances en 1978

Au moment du lancement des sondes du programme Pioneer Venus en 1978, 22 engins spatiaux de tout type (survol, orbiteur, atterrisseur, sonde atmosphérique) ont été lancés vers Vénus dont 10 ont atteint leur objectif. Les missions soviétiques du programme Venera en particulier ont collecté suffisamment de données pour permettre de dresser une image relativement complète de Vénus. L'atmosphère est constituée de 96,5 % de dioxyde de carbone et de 3,5 % d'azote. À la surface, la pression atteint 92 fois celle de la Terre au niveau des océans. Entre les altitudes de 50 et 70 km on trouve des nuages d'acide sulfurique. Il n'existe que des traces infimes d'eau : 100 parties par million dans l'atmosphère et aucune étendue d'eau libre à la surface. La température en surface est très élevée atteignant 735 kelvins (462 °C). L'ionosphère est comparable à celle de la Terre mais la planète est dépourvue de champ magnétique significatif. Les plateaux et montagnes de Vénus atteignent des altitudes supérieures à ce qu'on trouve sur Terre mais les parties basses n'atteignent qu'un cinquième de la profondeur des abysses terriennes[1].

Contexte

Le programme Pioneer Venus marque le retour de la NASA à l'étude de Vénus. Après le survol réussi de cette planète réalisé par Mariner 2 (1962) et Mariner 5 (1967), l'agence spatiale américaine concentre ses efforts sur l'exploration de la planète Mars (programme Viking) et des planètes externes du système solaire (programme Voyager). Au début des années 1970, le centre de recherche Ames de l'agence spatiale américaine tente de développer des compétences dans le domaine de l'exploration du système solaire. En 1971, le centre développe et lance un prototype de sonde atmosphérique (PAET Planetary Atmosphere Experiment Test) pour tester le recueil de données scientifiques au cours d'une rentrée atmosphérique. Il étudie la réalisation d'un ensemble de missions à destination de Vénus comprenant au moins un orbiteur et des sondes atmosphériques. Une coopération avec l'agence spatiale européenne de l'époque, l'ESRO, est étudiée en 1972 puis abandonnée. Finalement, la NASA décide en de développer toute seule deux sondes spatiales pour la fenêtre de lancement de 1978. L'appel d'offres pour la réalisation des deux sondes spatiales est remporté par la société Hughes Aircraft. Le coût des missions est relativement modique (200 millions de dollars de l'époque) notamment grâce à l'utilisation d'une plateforme développée pour les satellites de télécommunications de ce constructeur en maintenant 78 % des éléments communs entre les deux sondes spatiales. Pioneer Venus Multiprobe doit analyser l'atmosphère de la planète grâce à quatre sondes atmosphériques qui seront larguées dans l'atmosphère de Vénus tandis que Pioneer Venus Orbiter est chargée de se placer en orbite autour de Vénus et de recueillir des données grâce à une batterie de 12 instruments dont un radar rudimentaire[2].

| Date | Jalon |

|---|---|

| 1968 | Publication d'un rapport de l'Académie Nationale des Sciences recommandant une mission d'étude de Vénus |

| 1974 | La NASA décide de développer deux missions |

| 1975 | Sélection des instruments scientifiques |

| Lancement de Pioneer Venus Orbiter | |

| Lancement de Pioneer Venus Multiprobe | |

| Pioneer Venus Orbiter se met en orbite autour de Vénus | |

| Les sondes atmosphériques de Pioneer Venus Multiprobe pénètrent dans l'atmosphère de Vénus. Fin de la mission | |

| Fin de la mission Pioneer Venus Orbiter qui, devenu incontrôlable, est détruit en plongeant dans l'atmosphère de Vénus |

Objectifs

Les objectifs des deux missions du programme Pioneer Venus sont[3] :

- réaliser une cartographie générale de l'atmosphère à l'aide des instruments de télédétection dans les spectres ultraviolet, infrarouge, lumière visible, radio, gamma et en utilisant les occultations radio (orbiter) ;

- effectuer des mesures in situ de l'atmosphère neutre, de l'ionosphère, et des régions où l'atmosphère vénusienne interagit avec le vent solaire (orbiter) ;

- cartographier la surface de la planète à l'aide d'un radar (orbiter) ;

- la structure et la composition des nuages depuis la surface jusqu'à la couche la plus haute (multiprobe) ;

- la composition et la structure de l'atmosphère depuis la surface jusqu'aux altitudes hautes (multiprobe) ;

- les principales caractéristiques de la circulation générale de l'atmosphère (multiprobe) ;

- les interactions entre le vent solaire et l'environnement de la planète (multiprobe).

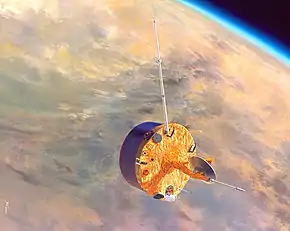

Pioneer Venus Orbiter

Lancée le , la sonde Pioneer Venus Orbiter (ou Pioneer 12) se place en sur une orbite fortement elliptique de 24 heures qui variera au cours de la mission entre 142 × 66 900 km et 2 290 × 66 900 km. D'une masse de 517 kg, Pioneer Venus Orbiter a la forme d'un cylindre de 2,5 mètres de diamètre pour 1,2 mètre de haut. La plate-forme de la sonde a été développée à partir de celle du satellite de télécommunications Intelsat 4 et certains autres composants viennent du programme OSO. Cette plate-forme a été également utilisée pour Pioneer Venus Multiprobe. La sonde dispose d'un moteur d'une poussée de 18,3 kN avec environ 200 kg d'ergols qui lui permet, en la freinant de 1 060 m/s de se placer sur orbite. La sonde est stabilisée par rotation autour de son axe principal à raison de 15 tours par minute[4]. Des cellules solaires placées à la surface du cylindre lui fournissent 312 W d'énergie.

La charge utile comporte 17 instruments d'une masse totale de 45 kg, tous concentrés à une des 2 extrémités du cylindre sauf le magnétomètre placé au bout d'une perche de 4,7 mètres. Une antenne parabolique de 1,09 m de diamètre permet de communiquer avec la Terre en fréquence S et X. La sonde embarque un radar qui est utilisé pour étudier la topographie et les caractéristiques du sol vénusien, des spectromètres de masse, ainsi que des instruments permettant d'étudier la composition et l'étagement des nuages, le rayonnement infrarouge et X, la densité atmosphérique, la gravité locale, le vent solaire, la composition de l'atmosphère[5] …

Pioneer Venus Multiprobe

Lancée le , la sonde Pioneer Venus Multiprobe (ou Pioneer 13), d'une masse totale de 875 kg emporte 4 modules de descente. Le plus important est largué par la sonde le tandis que 3 modules plus petits sont largués le . Les 4 modules pénètrent dans l'atmosphère de Vénus le , suivis de peu par la sonde elle-même. Les sondes atmosphériques sont pressurisées et conçues pour survivre suffisamment longtemps aux conditions particulièrement hostiles de l'atmosphère vénusienne : vents extrêmement violents, pression atmosphérique au sol 93 fois supérieure à celle de la Terre, température atteignant plus de 400 °C au sol, composés chimiques très agressifs dans l'atmosphère, luminosité faible dans les basses couches atmosphériques.

Le module de descente le plus important, d'une masse de 315 kg emporte 7 instruments dans une sphère scellée de 73 cm protégée par un bouclier. Après avoir été freinée jusqu'à la vitesse de 11,5 km/s par sa rentrée dans l'atmosphère au niveau de l'équateur, la sonde largue le bouclier et déploie un parachute à une altitude de 47 km. Les instruments, qui fonctionnent grâce à des batteries embarquées, sont un spectromètre de masse et un chromatographe en phase gazeuse pour mesurer la composition de l'atmosphère, des capteurs de pression et de température ainsi que des accéléromètres, un radiomètre à infrarouge pour mesurer le rayonnement infrarouge, un spectromètre pour étudier la composition des nuages, un radiomètre pour étudier la pénétration du rayonnement solaire, un néphélomètre pour analyser les particules dans les nuages. Les observations sont effectuées durant la descente d'une durée d'une heure et demie. La capsule pressurisée comporte neuf fenêtres d'observation pour les instruments et trois entrées pour recueillir des échantillons de l'atmosphère[6] - [5].

Les trois petits modules de descente, d'une masse de 90 kg chacun, sont dépourvus de parachutes. Les 3 modules entrent dans l'atmosphère en des points distants. Ils disposent de 3 instruments pour étudier l'atmosphère : un néphélomètre, des capteurs de température, pression et accélération ainsi qu'un radiomètre pour mesurer la distribution de l'énergie radiative[5].

La sonde elle-même dépourvue de protection effectue des mesures en entrant dans l'atmosphère grâce à deux spectromètres de masse avant d'interrompre ses émissions à l'altitude de 110 km.

Résultats

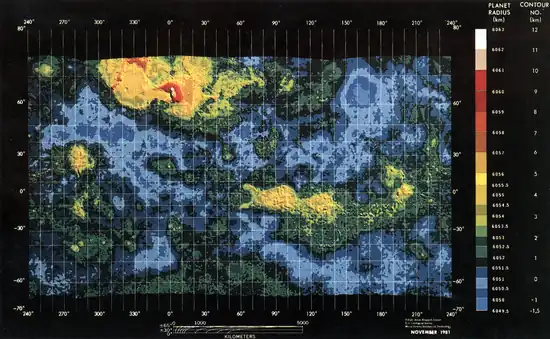

Les objectifs du projet Pioneer-Venus ont été atteints. La carte obtenue grâce au radar, même si sa résolution était limitée à 1 pixel pour 20 km, est la première carte presque complète de Vénus (93 % de la surface cartographiée). Pioneer Venus Orbiter, dont la durée de vie prévue était de 8 mois, survit jusqu'en 1992[7]. La sonde permet d'observer les vents changeants de l'atmosphère vénusienne sur une longue période. Les sondes atmosphériques de Pioneer Venus Multiprobe permettent de connaître avec beaucoup plus de précision la composition de l'atmosphère. Une des trois petites sondes atmosphériques survit à l'atterrissage sur le sol vénusien qu'elle heurte à une vitesse de 35 km/h et continue à émettre durant 67 minutes[6]. C'est la première sonde américaine à réussir un atterrissage sur Vénus. Cette première, non prévue par les responsables de la mission, est éclipsée 16 jours plus tard par l'atterrissage de la sonde soviétique Venera 11 qui continue à fonctionner durant 95 minutes après l'atterrissage.

Pioneer Venus Orbiter a pour successeur la sonde Magellan.

Notes et références

Notes

Références

- The Pioneer Venus Orbiter : 11 years of data 1990, p. 6.

- Robotic Exploration of the Solar System Part 1 The Golden Age 1957-1982, p. 262-276

- The Pioneer Venus Orbiter : 11 years of data 1990, p. 5

- La sonde Pioneer Venus Orbiter, Bernd-Leitenberger.

- NASA : Page dédiée au projet Pioneer Venus

- Site Astronautix : la sonde Pioneer Venus Multiprobe

- JPL : Pioneer 12

Bibliographie

- (en) Paolo Ulivi et David M Harland, Robotic Exploration of the Solar System Part 1 The Golden Age 1957-1982, Chichester, Springer Praxis, , 534 p. (ISBN 978-0-387-49326-8)

- (en) Pioneer Venus Press kit, NASA, (lire en ligne)

- (en) W.T. Kasprzak, The Pioneer Venus Orbiter : 11 years of data, NASA, (lire en ligne)Syntse des résultats obtenus par l'orbiteur