Pioneer 1

Pioneer 1 (également appelé Able 2) est la deuxième sonde lunaire de la USAF (Project Able Probes[1]) et le premier véhicule spatial lancé par la National Aeronautics and Space Administration (NASA), agence nouvellement créée à l'époque. Cette petite sonde de 38,3 kilogrammes qui embarque cinq instruments est lancéé le par un lanceur Thor-Able.

Sonde spatiale (Lune)

| Organisation |

|

|---|---|

| Constructeur |

|

| Programme | Project Able Probes (USAF) |

| Domaine | Étude de la Lune et de son environnement |

| Type de mission | Orbiteur lunaire |

| Nombre d'exemplaires | 3 |

| Statut | Mission terminée |

| Autres noms | Able 2 |

| Base de lancement | Cape Canaveral, LC-17A |

| Lancement |

11 octobre 1958 à 08 h 42 min 13 s TU |

| Lanceur |

Thor-Able I # 1 (Thor # 130) |

| Fin de mission | 13 octobre 1958 à 03 h 46 TU |

| Durée | 43 h 03 min 47 s |

| Durée de vie | 15 jours (mission primaire) |

| Identifiant COSPAR | 1958-007A |

| Masse au lancement | 38,3 kg |

|---|---|

| Contrôle d'attitude | Stabilisé par rotation |

| Ion Chamber | Étude du flux de radiation autour de la Terre |

|---|---|

| Lunar TV Scanner | Caméra de télévision à balayage d'images lunaires |

| Micrometeorite | Déterminer la densité de micrométéorites |

| Single Axis Search-Coil Magnetometer | Magnétomètre à bobine de recherche à axe unique |

| Temperature-Variable Resistors | Mesurer la température interne de la sonde lunaire |

Bien que la US Air Force a effectivement conduit la mission, il s'agit de la première mission spatiale américaine techniquement sous l'égide de la NASA.

Contexte

Pioneer 1 est la deuxième de trois sondes spatiales Able conçues pour sonder l'espace lunaire et cislunaire. Pioneer 1, la deuxième et la plus réussie des trois sondes spatiales Able et le premier véhicule spatial lancé par la NASA, nouvellement formée, est destiné à étudier le rayonnement ionisant, le rayonnement cosmique, les champs magnétiques et les micrométéorites à proximité de la Terre et sur l'orbite lunaire. En raison d'un dysfonctionnement du lanceur, la sonde spatiale atteint seulement une trajectoire balistique et n'atteint jamais la Lune. Elle envoie des données sur l'environnement spatial proche de la Terre.

Description de la sonde lunaire

La conception du véhicule spatial est très similaire à celle de la sonde lunaire Pioneer 0 (Able 1) et construite par Space Technology Laboratories (STL).

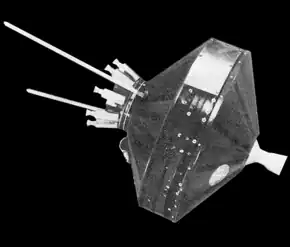

La sonde Pioneer 1 est presque identique à la sonde Pioneer 0. La sonde lunaire consiste en un cylindre avec un cône tronqué supérieur et inférieur. Le cylindre a un diamètre de 74 cm et une hauteur de 76 cm. Le cône inférieur où se trouve un moteur-fusée à propergol solide de 11 kg, qui constitue le principal élément structurel de la sonde lunaire. Huit petits moteurs verniers, pour le réglage de la vitesse, à propergol solide de faible poussée sont installés sur le cône supérieur dans un anneau pouvant être largué après utilisation. Une antenne magnétique fait également saillie du cône supérieur. Le cylindre central est composé de plastique stratifié et est peint avec un motif de rayures sombres et claires pour aider à réguler la température. La masse totale du véhicule spatial est de 38,3 kg. La masse totale de la sonde spatiale après séparation des moteurs verniers est de 34,2 kg, et après la mise à feu du moteur-fusée à propergol solide pour l'injection, elle est de 23,2 kg[2].

Description des instruments

L'instrumentation scientifique d'une masse de 17,8 kg comprend une caméra de télévision infrarouge à balayage d'images permettant d'étudier la surface de la Lune avec une résolution d'un milliradian, une chambre d'ionisation pour mesurer le rayonnement dans l'espace, un ensemble diaphragme/microphone pour détecter les micrométéorites, un magnétomètre pour mesurer les champs magnétiques jusqu'à 5 microgauss et des résistances à température variable pour mesurer la température interne de la sonde lunaire[3].

La sonde lunaire est alimentée par des piles nickel-cadmium pour l'allumage des petits moteurs verniers, par des piles en argent pour le système de télévision et par des piles au mercure pour les circuits restants. La transmission radio est établie à 108,06 MHz via une antenne électrique dipôle pour la télémétrie et des informations doppler à 300 milliwatts et une antenne magnétique dipôle pour le système de télévision à 50 W. Des commandes au sol sont reçues via l'antenne électrique dipôle à 115 MHz. La rotation de la sonde est stabilisée à 1,8 tr/s.

Il y a cinq instruments à bord de la sonde Pioneer 1 :

- Chambre d'ionisation (Ion Chamber), l'expérience consiste à étudier le flux de radiation entourant la Terre. L'instrument est un récipient de forme cylindrique en aluminium de 43 cm3 remplit d'argon pur. Elle est installée juste à l'intérieur de la paroi de la sonde lunaire. La densité minimale qu'une particule traverse avant d'atteindre le volume sensible de la chambre est de 0,45 g/cm2, le maximum est de 20 g/cm2. La chambre est capable de répondre au rayonnement cosmique ainsi qu'aux mésons, protons, particules bêta et rayons gamma pouvant résulter de l'interaction des particules avec les parois de la chambre d'ionisation. Les électrons doivent avoir une énergie supérieure à 1 MeV, les protons supérieure à 5 MeV et les particules alpha supérieure à 200 MeV pour pénétrer dans la chambre. On découvre que la chambre ionique a fui et que la pression durant le vol est de 1,58 atmosphère. La prise en compte de toutes les erreurs peut atteindre 50 % pour certains points de données. La plupart des données sont transmises de 10 h 00 à 18 h 00 TU le et de 08 h 00 à 21 h 00 TU le [4].

- Caméra de télévision infrarouge à balayage d'images lunaires (Lunar TV Scanner).

- Micrométéorite (Micrometeorite), un détecteur acoustique de micrométéorites permettant de déterminer la densité de micrométéorites dans le milieu interstellaire. Les résultats sont limités en raison de la défaillance du lanceur qui fait pénétrer la sonde spatiale dans l'atmosphère terrestre au-dessus du Pacifique Sud le [5].

- Magnétomètre à bobine de recherche à axe unique (Single Axis Search-Coil Magnetometer), est conçu pour étudier le champ magnétique entre la Terre et la Lune et pour rechercher un champ magnétique lunaire. En raison du dysfonctionnement du lanceur, il est utilisé pour étudier le champ magnétique terrestre. Le magnétomètre a une plage de 6 microgauss à 12 milligauss[6].

- Résistances à température variable (Temperature-Variable Resistors), deux résistances pour mesurer la température interne de la sonde lunaire.

Déroulement de la mission

Le lancement de la sonde lunaire survient le à 08 h 42 min 13 s TU par le lanceur Thor-Able I # 1 (Thor # 130) depuis l'aire de lancement LC-17A de la base de lancement de Cap Canaveral. La sonde Pioneer 1 n'atteint pas la Lune comme prévu en raison d'une vanne mal réglée dans l'étage Able du lanceur, ce qui amène un accéléromètre à donner des informations erronées (le deuxième étage Able s'arrête 10 secondes trop tôt). En conséquence, la vitesse de la sonde pour échapper à la gravité de la Terre est insuffisante. Une tentative d'insertion de la sonde lunaire sur une orbite terrestre haute de 128 700 × 32 200 km en utilisant son moteur-fusée construit par Thiokol échoue car la température interne est trop basse pour que les piles fournissent une puissance suffisante. Cela abouti à une trajectoire balistique de la sonde lunaire avec une altitude de 114 750 km à 11 h 42 TU le jour du lancement, selon les informations communiquées par la NASA en [7].

La transmission en temps réel est obtenue pour environ 75% du vol, mais le pourcentage de données enregistrées pour chaque expérience est variable. Sauf pour la première heure de vol, le rapport signal sur bruit est bon. La sonde met fin à la transmission lorsqu'elle revient dans l'atmosphère de la Terre après 43 h 03 min 47 s de vol, le à 03 h 46 TU au-dessus de l'océan Pacifique Sud[8].

Résultats de la mission

Une petite quantité d'informations scientifiques utiles est envoyée, montrant que le rayonnement environnant la Terre est sous forme de bandes et mesurant l'étendue des bandes, cartographiant le flux ionisant total, effectuant les premières observations des oscillations hydromagnétiques du champ magnétique terrestre et prenant les premières mesures de la densité des micrométéorites et du champ magnétique interplanétaire[3]. La sonde vérifie l'existence des ceintures de Van Allen et envoie d'autres données utiles sur la limite du champ magnétique terrestre.

Dans un communiqué de presse du peu après le lancement, le département de la Défense des États-Unis (DoD) a officiellement attribué le nom de « Pioneer » à la sonde, bien qu'il a souvent été rétroactivement connu sous le nom de « Pioneer 1 ». Le nom n'est suggéré par aucun responsable de la NASA, mais par Stephen A. Saliga, un responsable des expositions de la USAF à la Wright-Patterson Air Force Base à Dayton, Ohio, qui a conçu une exposition pour coïncider avec le lancement[7].

Les enquêteurs ont conclu plus tard qu'un accéléromètre a par erreur coupé l'arrivée du carburant au deuxième étage Able en raison du réglage incorrect d'une valve.

Notes et références

- (en) « In Depth | Pioneer 1 », sur NASA Solar System Exploration, (consulté le )

- (en) « In Depth | Pioneer 1 », sur NASA Solar System Exploration (consulté le )

- (en) « Pioneer 1 », NASA NSSDC, (consulté le )

- (en) « NASA - NSSDCA - Experiment - Details », sur nssdc.gsfc.nasa.gov, (consulté le )

- (en) « NASA - NSSDCA - Experiment - Details », sur nssdc.gsfc.nasa.gov, (consulté le )

- (en) « NASA - NSSDCA - Experiment - Details », sur nssdc.gsfc.nasa.gov, (consulté le )

- (en) « In Depth | Pioneer 1 », sur NASA Solar System Exploration, (consulté le )

- (en) « NASA - NSSDCA - Spacecraft - Details », sur nssdc.gsfc.nasa.gov, (consulté le )