Pierre-Joseph Formet

Pierre-Joseph Formet , né le à Lomont (Haute-Saône) et mort le à Ventron (Vosges), plus connu sous le nom de Frère Joseph, est un ermite établi dans la montagne des Vosges pendant plus de trente ans. Il acquiert de son vivant une réputation de sainteté au sein de la population locale. Sa mémoire et sa popularité sont encore bien vivaces dans la région et la dévotion qui lui est rendue toujours active.

| Pierre-Joseph Formet | |

Frère Joseph et son ermitage (carte postale) | |

| Vénérable de l'église catholique | |

|---|---|

| Naissance | Lomont, Haute-Saône |

| Décès | Ventron, Vosges |

| Autres noms | Frère Joseph, Ermite de Ventron |

| Nationalité | française |

| Vénéré à | Ventron |

Frère Joseph apparaît comme un des derniers représentants d’un érémitisme pratiqué en dehors d’une congrégation. S’inspirant des modes de vie propres aux Pères du désert et aux grands mystiques, sa spiritualité est implicitement jugée passéiste ou anachronique par les autorités religieuses qui lui concèdent le titre de vénérable en 1903[1].

Biographie

La connaissance de la vie de frère Joseph repose principalement sur une succession de biographies publiées à partir de 1842. S’appuyant sur des témoignages et parfois des recherches historiques, elles ont en commun un caractère hagiographique indéniable. Depuis peu, la recherche universitaire exploite aussi l’unique document renfermant des sources primaires, le manuscrit 1658 conservé à la bibliothèque municipale de Nancy. Contenant une lettre de Pierre-Joseph Formet au juriste Henry-Antoine Regnard de Gironcourt qui s'intéresse à lui et un récit de quelques pages relatant leur rencontre, ce manuscrit apporte compléments et parfois contradiction aux idées répandues jusqu’alors.

Famille, enfance et jeunesse

Pierre Joseph Formet vient au monde le dans une famille modeste de Lomontot, un hameau de la paroisse de Lomont dans la province de Franche-Comté où son père s’est établi comme sabotier vers 1720. Il est le deuxième enfant d’Étienne Formet et de Anne-Catherine Perrin. Lorsqu’il a 14 ans, sa mère meurt et son père se remarie. Pierre-Joseph se fait alors engager comme domestique chez un cultivateur de la paroisse proche de Roye, un certain Grosjean, « fort bon chrétien », chez qui il se familiarise avec la vie des Pères du désert.

Le service militaire

À 17 ans, Pierre-Joseph Formet est tiré au sort pour intégrer les milices engagées pour une durée de 5 ans dans la guerre de Succession d’Autriche. Comme les 800 ou 1 000 autres miliciens comtois, il se rend à Landau qu’il quitte le pour atteindre Prague où il est incorporé dans le régiment de Navarre (2e armée de Bohême) le . Au sein de ce régiment il participe à plusieurs combats contre les Anglais et notamment à la bataille de Raucoux. Il obtient son congé militaire en .

Cet épisode militaire de la vie de Pierre-Joseph Formet est contesté par sa lettre à Gironcourt dans laquelle il déclare n’avoir « jamais été dans la troupe ». À cette époque il aurait plutôt effectué un pèlerinage à Compostelle.

Premières années de vie érémitique

À l’issue de son service militaire, Pierre-Joseph Formet trouve un emploi chez un salpêtrier. Lorsque son père meurt en 1748, il prend la décision de devenir ermite. N’emportant qu’un crucifix, une image de la Vierge et le crâne de sa mère mis au jour lors de l’inhumation de son père, il prend la direction des Vosges. Sa première retraite, passée sous silence par la plupart de ses biographes, se situe à Ternuay. Il s’établit ensuite auprès d’une chapelle isolée à Demrupt sur le territoire du Ménil-Thillot, mais cette tentative échoue : les autorités le chassent. Il s’enfonce alors plus profondément et plus haut dans la forêt et construit une hutte entre Bussang et Ventron, à Forgoutte, 1 050 m d’altitude, où il s’installe durant plus de 2 ans, ne descendant au village de Bussang que pour assister à la messe du dimanche. Un jeune homme de Bussang, Jean-Jacques Valroff, découvre sa retraite en 1749 et noue de bonnes relations avec le solitaire. Il propose aux habitants de Bussang de lui bâtir un petit oratoire mais son projet n’est pas adopté.

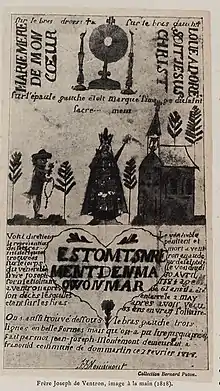

Frère Joseph aux Buttes à Ventron

Ce sont finalement les habitants de la vallée voisine de Ventron qui parviennent à fixer durablement l’ermite sur leur territoire en construisant pour lui un abri et un oratoire en un lieu appelé Les Buttes, à 900 m d’altitude. Pierre-Joseph Formet s’y installe en juin 1751 et y restera durant 33 ans, jusqu’à sa mort. En 1757, les bâtiments en bois sont remplacés par une construction en pierre, l’ermitage tel qu’il se présente encore aujourd’hui, comprenant chapelle et cellules d’habitation. Frère Joseph comme on l’appelle désormais, ne quitte son ermitage que pour des pèlerinages qu’il effectue à pied à Notre-Dame des ermites à Einsiedeln en Suisse. Vers 1766 cependant, il tente de s’établir en Alsace. Il construit une hutte à proximité de l’abbaye de Pairis, près d’Orbey, mais il est repoussé par les moines au bout de quelques semaines. Il revient alors à son ermitage de Ventron qu’il ne quittera plus. L’ermite y meurt le . Sur son corps on découvre des tatouages. Sur son bras droit est inscrit « Marie, mère de mon cœur », sur son bras gauche « Loué et adoré soit Jésus-Christ » et sur ses épaules figure aux côtés du dessin d’un ostensoir une mystérieuse succession de lettres majuscules distribuées sur trois lignes, « ESTOMTSNRE/MENTDENMA/OWONMAR ». Le frère Joseph est inhumé le au cimetière de Ventron, une foule importante se presse à ses obsèques célébrées par Laurent-Joseph Hingray, prêtre-vicaire de Cornimont. Sur le chemin entre son ermitage et l’église de Ventron « pour satisfaire la piété des fidèles » on s’arrête à chacune des croix qu’il a plantées.

Une réputation de sainteté

Au cours de son existence à Ventron durant trois décennies, les vertus chrétiennes de Pierre-Joseph Formet font l’unanimité dans la population si on en croit la tradition et les témoignages recueillis au cours du XIXe siècle. Ses contemporains admirent particulièrement sa foi, son espérance, son amour de Dieu, son courage et sa force. Sa charité envers le prochain est très appréciée : il pratique le pardon, apporte son aide aux travailleurs qui peinent dans les champs, garde et instruit les enfants et porte une attention particulière aux malades à qui il prodigue soutien et encouragement. Humble en toute circonstance, il prie sans relâche et pratique le jeûne, l’abstinence et les mortifications.

Cette réputation attire les chanoinesses de Remiremont et l’évêque de Toul Claude Drouas qui lui rendent visite. Frère Joseph entretient par ailleurs de bonnes relations avec le curé de Ventron et celui de Cornimont, l’abbé Hingray.

La croyance populaire prête au frère Joseph un don de prophétie et d’intuition et lui attribue plusieurs miracles de son vivant : des guérisons d’aveugles et de malades, ainsi que la résurrection d’un enfant mort-né le temps de le baptiser.

Dévotion au frère Joseph

Les ossements et la tombe de frère Joseph

La tombe de frère Joseph devient très tôt un objet de vénération et un lieu de pèlerinage. Les visiteurs veulent emporter un morceau de la croix ou de la tombe du saint homme. Aussi la première croix en bois est-elle rapidement remplacée une croix en fer. En 1803, la pierre tombale a déjà été changée trois fois.

En 1854, à l’occasion d’un élargissement de la route départementale qui entraîne le déplacement du cimetière, les restes de frère Joseph sont transférés dans une chapelle de l’église paroissiale. L’exhumation des ossements et leur dépôt dans un caveau sous un tombeau de style gothique donnent lieu le à une cérémonie solennelle présidée par Mgr Louis-Marie Caverot, évêque de Saint-Dié. La première terre d'inhumation du frère Joseph est quant à elle transportée au nouveau cimetière dans une fosse particulière et recouverte d'une nouvelle stèle que les autorités municipales protègent des assauts des pèlerins zélés par une grille de fonte d'une hauteur de 1,65 m[2].

Il est procédé à une seconde exhumation le sous l’autorité de Mgr Marie-Alphonse Sonnois et le en présence de Mgr Alphonse-Gabriel Foucault, nouvel évêque de Saint-Dié, les ossements de Pierre-Joseph Formet sont recueillis et classés dans des tubes de cristal déposés dans un cercueil vitré en chêne placé dans une armoire de la sacristie de Ventron, à l’abri des destructions.

La chapelle funéraire consacrée au frère Joseph est restaurée en 2014 et les ossements de frère Joseph y sont déposés le [3] - [4].

Vénérable frère Joseph

Mgr Foucault suscite à partir de 1894 trois procès préliminaires à un procès en canonisation : l’un « informatif », instruit par un tribunal ad hoc qui recueille des témoignages sur les vertus et miracles de frère Joseph, un second « de non cultu » qui tend à prouver qu’un culte prématuré ne lui a pas été rendu, un troisième qui inventorie les écrits de Pierre-Joseph Formet. Mgr Foucault encourage aussi une soixantaine d’évêques et de personnalités des corps constitués de rédiger à l’attention du Souverain Pontife une lettre postulatoire favorable à la cause de la canonisation. Le dossier complet, déposé en 1896, examiné par la Sacrée congrégation des rites, relève 63 miracles accomplis entre 1784 et 1894[5]. Il aboutit le à la signature par le pape Léon XIII d’un décret de vénérabilité.

Pèlerinage à frère Joseph

Chaque dernier dimanche de juillet, une messe est célébrée à la chapelle de son ermitage, à Ventron, et rassemble une foule venue de la région[6].

Hommages divers

La station de ski Frère-Joseph a été nommée ainsi en son honneur. Une stèle érigée en sa mémoire à onze cents mètres d'altitude honore également sa mémoire.

Références

- Philippe Masson, « Frère Joseph (1724-1784) », dans Atlas de la vie religieuse en Lorraine, Metz, Serpenoise, (ISBN 978-2-87692-884-8), p. 105.

- Philippe Martin, Pèlerins de Lorraine, Metz, Éditions Serpenoise, , 287 p. (ISBN 2-87692-323-8), p. 146..

- « Frère Joseph retrouve sa place », sur Vosges matin (consulté le ).

- Jean Dieudé, « Frère Joseph-de-Ventron », sur sanctuaires.aibl.fr. (consulté le ).

- Philippe Martin, Pèlerins de Lorraine, Metz, Éditions Serpenoise, , 287 p. (ISBN 2-87692-323-8), p. 213..

- « Les Pèlerins en prière à Frère-Joseph », sur estrepublicain.fr, (consulté le ).

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Ouvrages et articles hagiographiques

- Abbé Mougeolle, curé de Ventron et Jean-Claude Docteur, Vie du vénérable Frère Pierre-Joseph Formet, mort en 1784 en odeur de sainteté..., Raon-l'Étape, J.-C. Docteur, , X-57 p.

- Chanoine Jean Hingre, Frère Joseph : chronologie de sa vie, son service militaire (2e édition), son expulsion du Ménil et son établissement à Bussang, son alimentation à Forgoutte, Saint-Dié, imprimerie Humbert, s.d., 61 p.

- Vie de Pierre-Joseph Formet, dit Frère Joseph, solitaire de Ventron, Mirecourt, Humbert, .

- Abbé Denys-Auguste Petitjean, Vie de Pierre-Joseph Formet dit l'Ermite de Ventron, Épinal, impr. veuve Collot, , 111 p.

- Louis Colin, L'Ermite de Ventron, Épinal, impr. veuve Collot, , 97 p.

- Le Serviteur de Dieu frère Joseph ou l'Ermite de Ventron : d'après le procès informatif, Langres, impr. Saint-Pierre, , 53 p.

- Le Curé de Ventron, Le Serviteur de Dieu frère Joseph ou L'Ermite de Ventron, Épinal, impr. Fricotel, , 92 p. (lire en ligne).

- Marie-Reine Orbay, Dans les Hauts : histoire de Joseph Formet, ermite de Ventron, Remiremont, impr. Lalloz-Perrin, , 45 p.

- Jean Maurice, Le Vénérable Frère Joseph, ermite à Ventron, Ventron, L'Ermitage, , 22 p.

- Anne-Marie Leduc, Ermitage du frère Joseph : Ventron, Vosges, Ingersheim, SAEP, coll. « Delta 2000 », , 23 p.

- Marguerite Jeangeorges-Guigonnat, Sur les pas du solitaire de Ventron : Le Vénérable Frère Joseph, Mirecourt, impr. de la Plaine des Vosges, , 36 p.

- G. Altenbach, B. Legrais, Lieux magiques et sacrés d’Alsace et des Vosges, « les hauts lieux vibratoires de la santé », Steinbrunn-le-Haut, Editions du Rhin, , 327 p. (ISBN 2 86339 012 0)Les hauts lieux vibratoires du Sungau : L’ermitage du vénérable Frère-Joseph, pp.67 à 74

Ouvrages et articles critiques

- Jean Maurice O.P. Le vénérable frère Joseph à Ventron. A l'ermitage de Ventron (In-16e, 1952), Revue d'histoire de l'Église de France Année 1954 Volume 40 Numéro 135 pp. 299-327. Notes bibliographiques, page 323.

- Philippe Masson, « Étude d'un aspect de la dévotion populaire : l'iconographie de frère Joseph », Annales de l'Est, no 2, (ISSN 0365-2017).

- (en) Nicole Lemaître, Montagnes sacrées d’Europe. Actes du colloque « Religions et montagnes », Tarbes, Publications de la Sorbonne, , 427 p. (ISBN 2-85944-516-1).Actes du colloque "Religion et montagnes", Tarbes, 30 mai-2 juin 2002 / textes réunis et publiés par Serge Brunet, Dominique Julia et Nicole Lemaitre. Pages 109 à 119, par Marie-Hélène Colin – Université de Nancy 2 : L’ermite des montagnes ? L’érémitisme dans la France du Nord-Est : Joseph Formet dit frère Joseph, choisit en 1751 les sommets dominants du village de Ventron (88) dans les Hautes-Vosges comme lieu de retraite pp 227 à 234.

- Philippe Masson, « Un ermite vosgien au siècle des Lumières : frère Joseph de Ventron », Le Pays lorrain, no 2, , p. 101-108 (ISSN 0031-3394).

- Philippe Masson, « De la sainteté officieuse à la vénérabilité officielle : frère Joseph de Ventron », dans Saintetés vosgiennes : construction et reconstruction, Haroué, Gérard Louis, (ISBN 978-2-35763-161-8), p. 142-160.

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- La chapelle funéraire de Frère Joseph dans l'église Saint-Claude à Ventron

- Neuvaine en union avec le Vénérable Frère Joseph de Ventron