Photinus signaticollis

Lampyre à corselet marqué

.jpg.webp)

Photinus signaticollis, le Lampyre à corselet marqué, est une espèce d’insectes coléoptères de la famille des Lampyridae, les lucioles et vers luisants. Cette espèce originaire du sud de l'Amérique latine est considérée comme une espèce envahissante en Espagne et en France. En effet, malgré l'intérêt du public pour les remarquables spectacles lumineux qu'offrent ses parades nuptiales, elle pourrait être délétère pour les espèces locales de vers de terre dont la larve se nourrit et pour la faune européenne de vers luisants et de lucioles déjà fragilisée par les activités humaines.

Taxonomie

En , des spécimens sont observés dans le nord-est de la péninsule ibérique et décrits comme une nouvelle espèce sous le nom Photinus immigrans[2]. Mais en , elle est synonymisée avec Photinus signaticollis[3], une espèce originaire d'Argentine décrite en par l'entomologiste français Émile Blanchard sous le nom Lampyris signaticollis et vulgarisé en français sous la forme « Lampyre à corselet marqué[1] ».

Description

.jpg.webp)

Photinus signaticollis est une luciole étroite et allongée mesurant une quinzaine de millimètres de long. L'ensemble est globalement coloré d’un gris brunâtre assez clair. Les antennes sont noires. Le prothorax, aplati sur les côtés, ayant ses bords très peu relevés, est arrondi en demi-cercle, d’un jaune pâle, avec une tache noire médiane presque carrée, divisée par une ligne enfoncée. De chaque côté de cette tache se distingue une nuance légèrement rosée. La partie arrière du prothorax, l’écusson, est brun clair. Les élytres , allongées, d’un gris cendré uniforme, ont une bordure claire. Les pattes sont brunes, avec la base des cuisses et les hanches plus jaunâtres[1]. L’abdomen est brun, avec les deux segments lumineux d’un jaune soufre chez le mâle, un seul, restreint, chez la femelle. Tous deux sont ailés[3].

Confusions possibles

Photinus signaticollis partage avec les espèces du genre Photinus la coloration typique de son prothorax. Ce sont des marques rosées latérales sous la forme de lignes épaissies courbées en taches ovales autour de la tache centrale brun foncé, presque carrée. Chez P. signaticollis, ces marques rosâtres sont flanquées latéralement de zones sombres, d'une couleur similaire à la tache médiane sombre alors qu'elles sont remplacées chez les autres espèces nocturnes de Photinus, par des couleurs pâles. Ce sont des couleurs d'avertissement de la toxicité de l'animal, nommé aposématisme, ou un mimétisme d'une espèce réellement toxique[3].

P. signaticollis se caractérise également par la couleur brun-grisâtre de ses élytres avec des marges claires et souvent une coloration des épaules, les vittae, plus ou moins apicale (mais parfois absente) s'étendant de l'épaule à presque la marge pâle à l'extrémité de l'élytre. Les vittae de l'épaule sont peu communes chez les autres Photinus et sont plus typiquement présentes dans le genre Photuris. De même, la forme des élytres est souvent effilée en bout et plus large au niveau des épaules et parfois parallèle ; les élytres ne se touchent pas toujours au milieu, elles s'ouvrent souvent légèrement vers l'apex[3].

La forme allongée des adultes, les marques rosées et le carré noir du pronotum ainsi que les vittae légèrement brun clair sur les élytres brun foncé sont des caractéristiques absentes des Lucioles européennes qui permettent une reconnaissance facile. De plus, la femelle est ailée, ce qui n'est pas le cas des espèces indigènes. Par contre leurs stades larvaires sont assez similaires[3].

Biologie

.jpg.webp)

La larve de P. signaticollis est prédatrice de vers de terre oligochètes, un comportement qui diffère de celui de presque tous les autres Lampyres indigènes européens, dont les larves se nourrissent généralement d'escargots et de limaces, à l'exception de Phosphaenus hemipterus et Phosphaenopterus metzneri[4] - [5]. En , le stade larvaire est rarement observé en Europe au contraire des stades imagos[3].

En Europe comme en Amérique latine, le vol lumineux spectaculaire des adultes est visible peu de temps après le coucher du soleil du début de l'été à la fin de l'automne. Cette saison de vol extrêmement longue contraste fortement avec celle des espèces européennes indigènes dont la saison adulte dure en général d'un mois à un mois et demi en été[3].

Les deux sexes produisent des flashs lumineux correspondant à des appels bioluminescents typiques de l'espèce et également connus dans le genre Photinus. Les mâles de P. signaticollis effectuent des vols de patrouille à partir d'une hauteur de quelques centimètres jusqu'à 5 mètres au-dessus du sol, tout en produisant des flashs lumineux irréguliers et courts toutes les 3,5 secondes, tandis que les femelles répondent après un certain délai depuis la végétation herbeuse, avec un clignotement de plus longue durée. Ensuite, mâles et femelles s'accouplent au sol pendant environ deux heures en émettant des éclairs intenses et irrégulièrement espacés[3].

La longueur de la saison de reproduction pourrait être expliquée par la durée de vie des adultes et particulièrement par celle des femelles qui pourraient être capables, contrairement aux espèces indigènes, de se faire féconder plusieurs fois et de se nourrir des spermatophores offerts par les mâles en cadeau nuptiaux[3].

Il se pourrait que les capacités de vol des jeunes femelles soient limitées par le poids de leurs œufs alors que les femelles de fin de saison sont agiles et pourraient ainsi coloniser de nouveaux territoires à la fin de la saison de reproduction[3].

Écologie et répartition

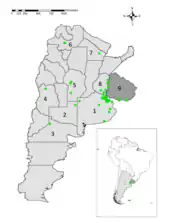

Photinus signaticollis est originellement décrit à partir de spécimens récoltés dans le département uruguayen de Maldonado, dans les dunes de bord de mer[1]. L'espèce est également présente au Nord et dans le centre de l'Argentine, dont les zones fortement anthropisées de la ville de Buenos Aires où elle est notablement abondante[3].

Photinus signaticollis est aussi présent au nord-est de l'Espagne dans la province de Gérone au moins depuis 2018 ainsi qu'au centre-ouest de l'Espagne, en Estrémadure et au nord à La Rioja. Cependant, sa présence en Estrémadure pourraient dater d'une quarantaine d'années et ne pas s'être étendue depuis cette date, la capacité de vol des femelles étant nulle pour une raison inconnue. L'espèce est mentionnée en France au sud des Pyrénées-Orientales depuis , d'abord dans la commune Maureillas-las-Illas puis dans toute la partie sud-est du département, de la frontière espagnole jusqu’au sud de Perpignan[3] - [4]. En Europe, cette espèce apprécie les milieux ouverts tels que les cultures de maïs et de luzerne, les prairies permanentes et les pelouses autour des habitations ainsi que l'ensemble des biotopes assez pérennes pour permettre le développement des vers de terre et celui des larves[3].

Impact en Europe

Photinus signaticollis est considéré en Europe comme une potentielle espèce invasive. L'hypothèse la plus probable expliquant son introduction est l'importation passive de ses larves ou de ses nymphes par la terre de plante en pot provenant d'Amérique du Sud. Grâce aux capacités de vol des femelles, sa progression est rapide : de l'ordre de 10 km par an ; ce qui lui permettrait théoriquement de coloniser l'ensemble du territoire français métropolitain en 40 années, sans tenir compte des facteurs de propagation anthropiques et climatiques[3]. À titre de comparaison, la Coccinelle asiatique, également invasive en Europe, présente un schéma de dispersion estimé entre 100 et 5 000 km/an[6].

Cette espèce pourrait causer de graves dommages aux faunes indigènes de vers luisants, de lucioles et surtout de vers de terre en Europe occidentale et centrale ; les Lampyridae indigènes souffrant déjà de la pollution lumineuse, des insecticides et des limacides[3].

Notes et références

- Blanchard, C.E., « Insectes de l’Amérique méridionale recueillis par Alcide D’Orbigny (Tribu des Longicornes) », dans In Voyage Dans L’Amérique Méridionale (le Brésil, la République Orientale de L’Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), Exécute Pendant les Années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D’Orbigny, vol. 6, Paris, France, Bertrand, (lire en ligne), p. 206–210

- (es) Santiago Zaragoza-Caballero et Amador Viñolas, « Photinus immigrans sp. nov. (Coleoptera: Lampyridae: Photinini): Primer registro del género Photinus en Cataluña, España », Revista gaditana de entomología, vol. 9, no 1, , p. 273-286 (ISSN 2172-2595, lire en ligne)

- (en) Marcel Koken, José Ramón Guzmán-Álvarez, Diego Gil-Tapetado et Miguel Angel Romo Romo Bedate, « Quick Spreading of Populations of an Exotic Firefly throughout Spain and Their Recent Arrival in the French Pyrenees », Insects, vol. 13, no 2, , p. 148 (ISSN 2075-4450, DOI 10.3390/insects13020148, lire en ligne, consulté le )

- Coraline Jabouin, « Signalement de la luciole Photinus signaticollis dans les Pyrénées-orientales », sur Centre de ressources - Espèces exotiques envahissantes,

- (en) De Cock, Raphaël & Guzmán-Álvarez, José Ramón, « Methods and recommendations for surveying firefly glow-worms (Coleoptera: Lampyridae): a practical example from Southern Spain », Lampyrid Journal, vol. 3, , p. 49-95 (lire en ligne)

- (en) Brown, P.M. et al., « The global spread of Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae): Distribution, dispersal and routes of invasion. », BioControl, vol. 56, , p. 623–641 (DOI 10.1007/s10526-011-9379-1, lire en ligne)

Liens externes

- (en) Référence Catalogue of Life : Photinus signaticollis (Blanchard in Brullé, 1846) (consulté le )

- (fr+en) Référence EOL : Photinus signaticollis (Blanchard ex Brullé 1846) (consulté le )

- (fr+en) Référence GBIF : Photinus signaticollis (Blanchard, 1846) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Photinus signaticollis (Blanchard in Brullé, 1846) (consulté le )

- Sciences participatives :

- (fr) Observatoire des verts luisants et des lucioles (Groupe associatif Estuaire, CNRS), Formulaire de signalement.

- (es) Gusanos de luz. ¿Has visto una luciérnaga?