Paul Adolphe Rajon

Paul Adolphe Rajon né le à Dijon (Côte-d'Or)[1] - [2] et mort le à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise) est un peintre et graveur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Lieux de travail |

Biographie

Paul Adolphe Rajon est le fils de Jean Marie Rajon, coiffeur alors âgé de 53 ans[3] - [4] - [1], qui s'était remarié à Dijon le [5] avec Caroline Jaugey, fille de boutique de 22 ans. De cette union naissent Marguerite en 1839, Charles Henri en 1840 et Paul Adolphe en 1843.

Il commence à travailler en 1857 comme retoucheur de portraits et clichés[3] - [4] - [6] - [7] chez un photographe à Metz, Pierre Joseph Meurisse, époux de sa sœur Marguerite. En 1859-1860, tout en continuant les retouches, il suit, à l'école municipale de dessin de Metz, les cours d'Auguste Migette[8] - [7] où il se lie d'amitié avec un autre élève Émile Boilvin. En 1862, il y obtient un prix d'excellence.

En 1862, ayant économisé 40 à 50 francs, il part à Paris souhaitant y poursuivre son métier de retoucheur et approfondir ses études de peinture[4] - [8] - [6] - [7] et s'installe au 4, rue de la Madeleine[9]. Paul Rajon et Émile Boilvin s'inscrivent à l'École des beaux-arts de Paris[10] dont ils fréquentèrent l'atelier d'Isidore Pils[4] - [8] - [11] - [7] - [12] - [13]. Paul Rajon y restera peu de temps[3] - [1], mais fait des rencontres qui déterminèrent sa vie artistique : Léopold Flameng[3] - [1] - [7] - [12], Félix Bracquemond[4] - [7] et Léon Gaucherel[11] - [7] - [12], tous trois graveurs. Rajon apprend ainsi la gravure suivant les conseils de l'un et l'autre de ces maîtres. Il fait aussi la connaissance de Philippe Burty, critique d'art influent, promoteur de l'estampe et de l'eau-forte, collaborateur de la Gazette des beaux-arts[8], qui lui commande en 1868 une gravure pour le recueil Sonnets et eaux-fortes.

Quoique deux sources[7] - [12] mentionnent que Paul Rajon participa au Salon de 1865 avec un portrait de femme à la craie, celui-ci avait commencé, essentiellement à cause de ses faibles ressources[6], à pratiquer l'eau-forte en copiant des œuvres sans prendre le temps d'étudier vraiment l'histoire de la gravure ou courir les bibliothèques et musées pour enrichir ses connaissances. Henri Béraldi écrira de Paul Rajon : « aucune étude ni maître[4] ».

Dès 1867, sa collaboration avec la Gazette des Beaux-Arts fait connaître quelques bois gravés d'après Géricault et une eau-forte d'après le Rembrandt de Jean-Léon Gérôme. Adolphe Goupil, marchand de tableaux et éditeur d'art achète aussitôt les planches faites par Paul Rajon pour les diffuser aux amateurs[14]. Jean-Léon Gérome, qui était l'époux de Marie, la fille de Goupil, apprécie le travail de Rajon et lui propose de choisir cinq autres de ses compositions pour commencer un album[14].

Paul Rajon est présent au Salon de 1868 avec des gravures d'œuvres de Gérome : Rembrandt gravant dans son atelier, Le Muezzin, Le Corps de garde d'Arnautes au Caire ainsi que Le Printemps de Charles Marchal[4] - [1] - [7] - [12] - [15], toutes imprimées par Goupil et louangées par Burty[7]. Ses autres gravures remarquées des années 1868-1869 sont : Jeunes grecs à la mosquée, Le Hache-paille égyptien et Le Duel après le bal d'après Gérome, Le Liseur et Le Peintre d'après Ernest Meissonier, exécutées pour Goupil, ainsi que La Lecture de la bible et Le Mariage protestant en Alsace d'après Gustave Brion publiées par La Gazette des Beaux-Arts. Les gravures d'après Meissonier et Brion et La Querelle apaisée de Benjamin Vauthier seront exposées au Salon de 1869 où Rajon sera récompensé d'une médaille[1] - [6] - [16] - [13]. Paul Rajon a également gravé d'après Meissonier Monsieur Polichinelle, Le Liseur (la tête sur la main), Le Graveur, Le Fils du peintre Meissonier en costume Louis XIII[16].

De nouveau exposé au Salon de 1870 avec la reproduction de Bracquemond tenant un flacon d'eau-forte d'après lui-même, il obtient une deuxième médaille[12] - [17] - [13]. En 1870, Paul Rajon donnera, en particulier, L'Amour platonique d'après Eduardo Zamacoïs[17] et de nombreuses gravures pour le catalogue Demidoff : Le Serment de Vargas d'après Louis Gallait, et d'après Jean-Baptiste Greuze : La Jeune fille en prière, La Suppliante, Bacchante à l'amphore, La Pudeur et Bacchante. En 1870 débute aussi une collaboration avec Le Musée universel, publication d'Édouard Lièvre[17]. Paul Rajon demeure alors au 57, boulevard du Montparnasse, près de chez Léopold Flameng qui habite au 25[18].

Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, Paul Rajon s'engage au sein des tirailleurs de la Seine. Dans La Presse du , un article intitulé « Souvenirs d'ambulance » situe le cadre : « […] au commencement de décembre 1870 […] temps sombre, froid […] le siège […] » Rajon, qui n'était pas encore le grand aquafortiste, avait un grade quelconque dans les francs-tireurs annexés aux compagnies de marche. Il venait quelquefois pour se reposer à l'ambulance du faubourg Saint-Germain. La Gazette des Beaux-Arts du , dans un article « Les arts et les musées pendant le siège » rappelle que les bataillons de marche de la Garde nationale comptaient beaucoup d'artistes. Rajon faisait partie du bataillon des tirailleurs de la Seine qui combattaient à La Malmaison.

En 1873, Paul Rajon grave L'Alsace d'après Jean-Jacques Henner pour L'offrande aux Alsaciens et aux Lorrains éditée par la Société des gens de lettres, dont le produit des ventes est exclusivement destiné à secourir les Alsaciens et Lorrains[19] - [20].

Au printemps 1872, des eaux-fortes de Rajon font partie de la vente de la galerie de la famille Pereire au 26, boulevard des Italiens. La même année, Philip Gilbert Hamerton, critique d'art, écrivain et fondateur du mensuel d'art Portfolio, personnalité très influente dans le monde de la peinture en Angleterre, propose à Félix Bracquemond une collaboration nécessitant une présence prolongée à Londres[4]. Ayant des engagements par ailleurs, il doit décliner l'offre et recommande Rajon qui part pour Londres où il retrouve Alfred-Louis Brunet-Debaines et Charles Waltner, grand prix de Rome en 1868, qui collaboraient déjà avec P. G. Hamerton pour The Portfolio et reproduisent des œuvres à la National Gallery[7]. En Angleterre, les collectionneurs d'estampes sont alors beaucoup plus nombreux qu'en France[1]. Désormais, Paul Rajon séjournera de nombreux mois par an à Londres, contribuant à la renommée des ateliers de gravures de Paris[21], jouissant d'une grande réputation auprès des critiques et des amateurs, surtout après ses portraits de Charles Darwin d'après Walter William Ouless, de Suzanna Rose d'après Frederick Sandys et de John Stuart Mill d'après George Frederic Watts[4] - [7] qui lui assurèrent ses premiers succès financiers.

En 1873, la Gazette des beaux-arts, L'Art et la Maison Goupil poussent de toute leur influence le développement de l'intérêt pour la gravure[4] - [1] - [11] - [22], aidés par les maîtres aquafortistes Gaucherel, Flameng, etc. qui enrichissent les catalogues de l'hôtel Drouot[17]. Dans ce contexte favorable, Paul Rajon est présent dans les principales ventes de la saison 1873, dont la collection Papin et obtient une 2e médaille au Salon de Paris[13] - [22] et une médaille à l'Exposition universelle de Vienne[23] - [14]. Fin 1873, il fait don d'épreuves inédites au département des estampes de la Bibliothèque nationale de France[19].

De 1873 à 1878, Paul Rajon continue à passer la moitié de l'année à Londres[3] - [1] où Portfolio publie ses œuvres, collabore avec La Gazette des Beaux-Arts et L'Art, expose aux Salons[15] et obtient une médaille de seconde classe à l'Exposition universelle de Paris en 1878[4] - [1] - [11] - [7] - [12] - [13]. Ses principales œuvres de cette période sont : Salomé d'après Henri Regnault, Portrait de dame âgée de Rembrandt, La Finette et L'Indifférent d'Antoine Watteau, Madame Pasca d'après Léon Bonnat, etc. Selon Robert J. Wickenden[7], Paul Rajon gagne, en cette fin de décennie 1870, 40 000 à 50 000 francs par an.

Pour se rapprocher de son ami Karl Daubigny[11], Paul Rajon achète pour environ 100 000 francs[3] - [7], en 1877, à Auvers-sur-Oise au 30, rue Moncel[24], un terrain de 5 300 m2 surplombant la vallée de l'Oise où il fit aménager un chalet. Sa sœur Marguerite y meurt le . Paul Rajon assurera désormais, outre l'entretien de sa dispendieuse mère, la charge de sa nièce de 20 ans, Joséphine Meurisse dont le père photographe ne s'occupait guère. Paul Rajon fit aussi l'acquisition d'un cheval, ce qui le fera considérer comme un « poseur » par le monde parisien de l'art.

Vers la fin de la décennie 1870, Paul Rajon noue des relations avec l'éditeur new-yorkais Frederic Keppel[4] - [11] qui lui ouvre le marché américain. De son premier voyage à New-York en 1880, il ramène plusieurs commandes s'ajoutant à ses engagements pour Londres et Paris où continuaient ses collaborations avec la Gazette des Beaux-Arts et l'éditeur Alphonse Lemerre qui lui demandait régulièrement une ou plusieurs illustrations pour ses éditions d’œuvres complètes ou de livres sur des écrivains célèbres : Sully Prudhomme, Jules et Edmond de Goncourt (en duo avec Boilvin), Joséphin Soulary, Alexandre Dumas, Racine, Verlaine, François Coppée, etc.[15] et Plon pour lequel il avait gravé des portraits de Théophile Gautier pour le livre de Ernest Feydeau[19] - [25], de Camille Desmoulins pour l'étude de Jules Claretie sur le groupe des dantonistes[19] - [26], de Shakespeare pour la traduction en vers de ses chefs-d'œuvre en 1876[19] - [27].

Les salons ne couronnant plus ses travaux et « n'étant pas d'un naturel chasseur de récompenses et de croix » (verbatim de Charles Steinheil), Paul Rajon n'exposa plus au Salon de Paris après 1881[4] - [1].

La presse rapporte, au début de l'année 1881, l'affaire du Rouget de Lisle chantant la Marseillaise d'Isidore Pils. Son tableau avait été acheté par l'État en 1849 pour 1 800 francs alors que l'administration des Beaux-Arts venait d'en commander une reproduction à Rajon pour 15 000 francs. L'écart entre l'original et une copie émut d'autant que s'ajoutaient alors des problèmes de droits de reproduction. La commande fut suspendue, les questions s'oublièrent, puis Paul Rajon livra la commande en 1874 pour le prix prévu.

Paul Rajon fut convié à l'exposition inaugurale de la Society of etchers (« Société des aquafortistes ») de Philadelphie en 1882, exposait à New-York[7] - [28], à Dundee aux Fine Arts, à Londres au Royal Academy exhibition, à la National Portrait Gallery à la Dowdeswell Gallery (1883)[14] - [29] - [28], dans des musées français : Saintes, Honfleur, Metz (La Kermesse flamande acquise en 1874[30]), etc. ; ses œuvres étaient en vente au musée du Louvre, à la National Gallery de Londres et à l'hôtel Drouot. Même un périodique peu versé dans la gravure comme Le Journal des Haras annonce le la sortie chez Alphonse Lemerre du tome II des Poésies de François Coppée avec illustration de Rajon.

Son dernier portrait d'une personnalité américaine est celui de Frances Folsom Cleveland, épouse du nouveau président des États-Unis élu le . Peu après son retour d'un fructueux voyage aux États-Unis, Paul Rajon meurt d'une pneumonie à son domicile d'Auvers-sur-Oise le [4] - [1] - [14].

Le Gaulois du et La Chronique des Arts du informent de la vente publique de ses meubles et tableaux à l'hôtel Drouot les 15 et .

Œuvre

La production gravée de Paul Rajon comprend environ 200 pièces dont un quart de premier plan qui continueront à être proposés aux amateurs et lecteurs jusqu'au début des années 1920.

Comme s'il avait été un « artiste anglais », les principaux souvenirs viennent de Londres et du Portfolio édité par Hamerton, et titré Twelve etchings with a brief memoir and notes de Frederic George Stephens. Le , ce critique d'art avait adressé à Lawrence Alma-Tadema (peintre et ami de Rajon dont il avait fait maintes reproductions) un portrait que Paul Rajon avait fait de Whistler en 1883 avec cette dédicace : « À cause de votre affection pour lui, veuillez accepter ce souvenir, tout ce que j'ai à offrir d'un ami que nous avons perdu ». Stephens rappelle la silhouette frêle et souple de leur ami et sa santé délicate, fragile et changeante[31]. Selon les sources, Paul Rajon était un bourguignon de caractère grave, laborieux, consciencieux[31], un homme très simple, facile, aimable et point prétentieux, dont toute la vie se passait à élever sa nièce et soutenir sa mère[4]. Sur le plan professionnel, Paul Rajon est décrit comme très doué pour la gravure qu'il pratiquait sans effort[3], ne laissant rien apparaître dans ses œuvres qui sentent l'à-peu-près ou l'improvisation hâtive[32]. Il fut surtout un graveur de reproduction dont la facture et le rendu de l'œuvre donnent une impression d'œuvre originale. Le bibliographe René Kerviler informe que paul Rajon aurait été le « maître » ou conseiller d'Alfred Briend, graveur breton (né à Matignon[17] vers 1850) qui a exposé au Salon à partir de 1875 des sujets bretons[33].

Henri Béraldi[4] a dressé en 1892 un inventaire très complet des œuvres de Paul Rajon. On peut y ajouter avec certitude les gravures suivantes :

- Le Jeune martyr Tercinius d'après un marbre d'Alexandre Falguière en 1868[17] ;

- Cornelius Van Geest d'après Antoine Van Dyck (Allison Gallery) ;

- La Jeune fille en prière, La Suppliante, Bacchante à l'amphore d'après Jean-Baptiste Greuze pour le catalogue Demidoff en 1870[17] ;

- Les Tyrtéennes, recueil de poèmes sur la guerre de 1870 et la commune par Gabriel Hugelmann, Éditions Alphonse Lemerre

- Le Baptême d'après Alphonse Legros (1873) ;

- La Kermesse flamande d'après Joshua Reynolds[[]][30] ;

- Le frontispice de Jean Racine, notice par Anatole France, Paris, Édition Alphonse Lemerre, 1874-1875[34] ;

- Henriette Marie de France Bourbon d'après Antoine Van Dyck ;

- Les amours d'un tribun par le docteur Mettais, Éditions Dentu, Paris, 1876 ;

- Portrait de Paul de Cassagnac envoyé au Salon de 1877 (Le Tintamarre, ) ;

- L'Adoration des mages d'après Le Corrège en 1877[17] ;

- Le Port de Ruysdaël d'après William Turner en 1878[35] ;

- Intérieur d'un cabaret d'après Jan Steen (vente collection Gaucherel à l'Hôtel Drouot 1886) ;

- Portrait de Frances Folsom Cleveland, First Lady, 1887 ;

- Ninette, portrait d'une jeune femme, sanguine d'après Rajon reproduit dans The Art Journal de 1881, dans Etchings and engravings par Frederic Keppel, lequel fait aussi état des portraits de Anita et Rosane que Rajon a signés en . Ce portrait de Ninette est également reproduit dans The Portfolio du . L’Art Journal précise en 1886 que Ninette est une eau-forte originale de Rajon.

- Œuvres de Paul Adolphe Rajon

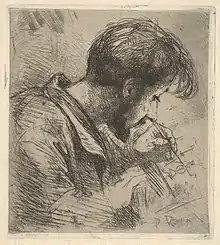

Le Fumeur (1859), d'après Ernest Meissonnier, gravure, New York Public Library.

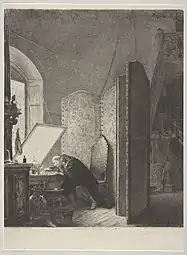

Le Fumeur (1859), d'après Ernest Meissonnier, gravure, New York Public Library. Rembrandt dans son atelier (1869), d'après Jean-Léon Gérôme, gravure, New York, Metropolitan Museum of Art.

Rembrandt dans son atelier (1869), d'après Jean-Léon Gérôme, gravure, New York, Metropolitan Museum of Art. Suzanna Rose (1875), pointe sèche, Washington, National Gallery of Art.

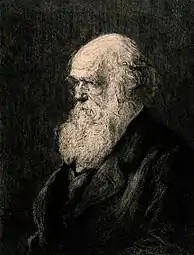

Suzanna Rose (1875), pointe sèche, Washington, National Gallery of Art. Charles Darwin (vers 1880), d'après Walter William Ouless, gravure.

Charles Darwin (vers 1880), d'après Walter William Ouless, gravure.

Notes et références

- Cornereau 1889.

- Etat civil en ligne Côte d'Or, Dijon, , p. 167;243, no 388.

- Avrillon 2010.

- Beraldi 1885-1892.

- État civil en ligne Côte d'Or, Dijon, , p. 113;516, no 81.

- Mémoires d'archéologie et d'histoire de la Moselle.

- Wickenden 1916.

- Stephens 1889.

- Lacroix 1861 et 1862.

- L'Austrasie, t. II, Metz, .

- Karel 1992.

- Chronique des Arts et de la Curiosité, 16 juin 1888.

- Bellier de la Chavignerie 1885.

- Chronique des arts et de la curiosité.

- La Presse, 22 novembre 1880.

- Greard 1897.

- La Gazette des Beaux-Arts.

- Annuaire de la Gazette des Beaux-Arts.

- Polybiblion.

- Le Petit Journal, 14 mars 1873.

- Henri Fouillon, La Revue de l'art ancien et moderne, 10 juillet 1910.

- Journal Officiel.

- Maurice Cottier, Rapport sur les Beaux-Arts, Exposition universelle de Vienne 1873, Paris, Imprimerie Nationale, .

- Recensement Auvers 1886, cote 9M338, p. 54.

- Le Petit Journal, 14 et 21 mars 1874.

- Le Petit Journal, 27 février 1875.

- Le Journal amusant, 18 décembre 1875.

- Courboin et Roux 1928.

- Courrier de l'art.

- Mémoires de l'Académie nationale de Metz.

- Stephens 1888.

- Histoire de la gravure à l'eau-forte en France au XIXème siècle.

- Kerviler 1886.

- Miroir des livres antiques et nouveaux.

- La Gazette des Beaux-Arts, no 16.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jacques Avrillon, « La cité Van Gogh et sa galerie d'art », Le Petit Journal, L'Oise et l'environnement auversois, .

- Samson Casier, Archives départementales du Val-d'Oise, Auvers-sur-Oise, Monographie de l'instituteur, .

- Henri Beraldi, Les graveurs du XIXe siècle : guide de l'amateur d'estampes modernes, t. 11, Paris, Lib. Conquet, 1885-1892.

- Armand Cornereau, Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire, Dijon, , p. 29.

- Histoire de la gravure à l'eau-forte en France au XIXème siècle.

- (en) Frederic George Stephens, Twelve etchings contibuted to The Portfolio, .

- Frederic George Stephens, Envoi dédicacé à L. Alma-Tadema, .

- Mémoires d'archéologie et d'histoire de la Moselle, vol. 16, , p. 167-718.

- David Karel, Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique du nord, Les Presses de l'Université Laval, .

- (en) Robert Wickenden, « Paul Rajon », The Princt collector quaterly, vol. VI, no 2, , p. 410-434.

- Mémoires de l'Académie nationale de Metz, vol. A56, SER3, , p. 33.

- Chronique des Arts et de la Curiosité, Paris (ISSN 1144-1267)(OCLC 28820818).

- Annuaire de la Gazette des Beaux-Arts avec renseignements indispensables aux artistes et aux amateurs, Paris, , p. 87.

- Paul Lacroix, Annuaire des artistes, Paris, Editions veuve Jules Renouard, 1861 et 1862.

- M. O. Greard, Jean Louis Ernest Meissonnier, ses souvenirs, ses entretiens avec Gréard, Paris, Librairie Hachette, .

- Maurice Cottier, Rapport sur les Beaux-Arts, Exposition Universelle de Vienne 1873, Paris, Imprimerie Nationale, .

- Émile Bellier de la Chavignerie, Dictionnaire général des arts de l'école française, Paris, Librairie Renouard, .

- François Courboin et Marcel Roux, La gravure française, t. 2, Paris, Editions Maurice Le Garrec, , p. 442.

- René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, vol. I : Livre premier, Rennes, Editions Pithon et Hervé, .

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Musée d'Orsay

- Musée des beaux-arts du Canada

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (es + en) Musée du Prado

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Gallery of Victoria

- (en) National Portrait Gallery

- (nl + en) RKDartists

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Union List of Artist Names