Papier timbré en France

En France, l'utilisation du papier timbré est la forme la plus ancienne sous laquelle existe le timbre fiscal. L'autre est le timbre fiscal mobile. Le papier timbré est aussi appelé timbre fiscal fixe ou entier fiscal.

En France, sous l'Ancien Régime, le papier timbré est un papier tamponné d'un sceau soumis à paiement qui était ensuite utilisé pour enregistrer des actes authentiques comme un acte établi par un notaire ou encore les registres paroissiaux regroupant les actes comprenant les baptêmes, mariages et sépultures.

Dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne, la hausse des taxes dont celles portant sur le prix du papier timbré conduit à une révolte antifiscale en 1675.

Après une première tentative en 1655, le timbre fiscal, instauré en 1674, est utilisé jusqu'en 1986 avant d'être remplacé par d'autres techniques de perception dont le timbre fiscal mobile.

Naissance mouvementée du droit de timbre

Les premiers timbres fiscaux sont apparus d'abord dans les Provinces-Unies en 1626, puis en Espagne, en 1637, pour faire payer aux usagers une taxe sur les documents qu'ils désiraient faire enregistrer (contrats, testaments, jugements, etc.), notamment pour pouvoir ultérieurement les utiliser en justice.

Mazarin voulut suivre l'exemple espagnol. Mais les parlements (hautes juridictions de l'époque) refusèrent d'enregistrer son édit de 1655[1], malgré un lit de justice, car ils jugeaient cette taxe contraire à leurs intérêts : en effet, ils craignaient que les justiciables, qui payaient alors leurs juges avec des « épices » (voir la fable L'Huître et les Plaideurs), déduisent le montant de ces papiers timbrés desdites épices. Si bien que Louis XIV ne réalisa ce projet qu'en 1674, tout en rendant le papier timbré obligatoire pour de nombreux usages dont les registres paroissiaux contenant l'état civil. Alors il passa outre l'hostilité persistante des parlements qui suscitèrent même de sanglantes insurrections durement réprimées en Guyenne et en Bretagne (révolte du papier timbré).

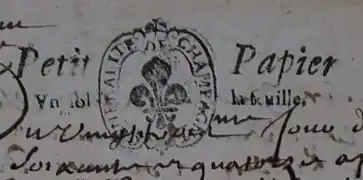

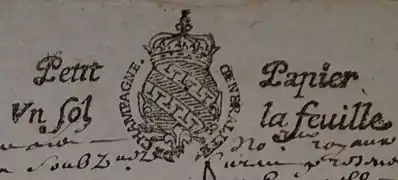

Ces timbres royaux consistaient en une marque comportant un symbole royal (couronne, fleur de lys) et une valeur qui croissait avec la dimension de l'acte sur lequel cette marque était frappée. En un premier temps, en effet, le droit de timbre frappant l'enregistrement ou la délivrance officielle des copies d'actes ne variait que suivant la dimension de ces actes (probablement parce que le volume de travail imposé aux agents royaux pour enregistrer les actes ou certifier les copies était fonction de la dimension de l'acte).

Par la suite, certains actes furent soumis à une taxe graduée (quittances) ou proportionnelle (traites, contrats) variant suivant leur montant.

Tous ces premiers fiscaux n'étaient pas encore des timbres mobiles, mais des timbres fixes, apposés sur les actes que l'on voulait faire enregistrer, ou sur leurs copies.

L'émission des timbres fut alors confiée aux intendants de finances, dans chaque généralité, si bien que, sous l’Ancien Régime, les timbres variaient d'une généralité à l'autre. Leur modèle ne fut unifié qu'en 1791, sous la Révolution française.

Papiers timbrés de l'Ancien Régime (1674-1790)

Cadre des émissions de papiers timbrés en France

La vente des timbres, comme la plupart des taxes de l’Ancien Régime, fut affermée, mais ses émissions eurent lieu dans le cadre des circonscriptions financières de la monarchie, c’est-à-dire des généralités, des intendances et des derniers fiefs fiscalement autonomes. On peut distinguer à cet égard les émetteurs suivants :

- généralités des pays d’élections ;

- généralités des pays d'états ;

- intendances sans généralités ;

- fiefs fiscalement autonomes (duché de Lorraine, vicomté de Turenne, comté de Montfort et principauté de Commercy)

Par exception n’avaient pas été assujettis au droit de timbre la Flandre, l’Artois, la Franche-Comté, le Comté de Hainaut, Principauté d'Orange, Charleville et Bayonne.

En effet, les édits et déclarations relatifs à l’établissement des documents timbrés ne fixaient que des règles générales et des barèmes. Mais ces règles devaient recevoir une application locale. Par conséquent, tout en respectant les tarifs royaux les papiers timbrés émis dans une généralité étaient différents et ne pouvaient servir dans une autre généralité. L’emploi des papiers timbrés était nécessaire pour que les actes puissent obtenir le caractère authentique et satisfassent aux exigences de publicité. Sans ce support, les actes n’étaient pas exécutoires et ne produisaient pas hypothèque. En outre les actes non rédigés sur papier timbré ne pouvaient être produits en justice.

Fermiers du droit de timbre

Les premiers fermiers du droit de timbre furent Michel de Prasly, Martin Dufrenoy, puis Boutet, qui étaient les prête-noms de groupes financiers importants : il fallait en effet faire l’avance des sommes dues à l’autorité royale. Ce droit fut ensuite compris dans la ferme générale pendant toute sa durée. Il fut statué par le Conseil du Roi que les papiers et parchemins marqués du timbre d’un fermier ne pouvaient servir au cours d’un autre bail. Du moins les stocks d’anciens papiers invendus pouvaient-ils être validés pour le nouveau bail par l’apposition d’une surcharge dite « contremarque ». Ainsi, la combinaison de ces deux caractéristiques, multiplicité des centres d’émission et remplacement périodique des papiers lors des changements de bail, conduisirent-ils à une grande variété d’émissions.

Contenu des timbres de généralités

Les timbres devaient obligatoirement comporter un symbole royal (fleur de lys au début, mais aussi couronne, double « L », en l’honneur des monarques) et une valeur faciale. Celle-ci était fonction de la dimension des documents à l’intérieur de chaque catégorie d’actes, mais aussi de la matière première des actes (parchemin ou papier). La valeur initialement indiquée à l’extérieur des timbres leur fut de plus en plus souvent intégrée à partir de 1680. Ajoutons ce trait, caractéristique de l'époque, que sous Louis XIV plusieurs intendants qui savaient voir d'où soufflait le vent veillèrent à faire introduire un soleil dans les timbres de leur généralité.

timbre de papier timbré de la Généralité de Chaalons, 1674, un sol la feuille ;

timbre de papier timbré de la Généralité de Chaalons, 1674, un sol la feuille ; timbre de 1682, bibliothèque municipale de Reims.

timbre de 1682, bibliothèque municipale de Reims. Timbre fiscal 1 sol 4 deniers de la généralité de Metz de 1733.

Timbre fiscal 1 sol 4 deniers de la généralité de Metz de 1733.

Papiers timbrés révolutionnaires

Ces papiers ont été standardisés à partir de 1791, et n’ont désormais différé que par le nom, puis, ultérieurement, le numéro de département.

Timbres secs et filigranes

Ces entiers fiscaux ont tous comporté dès lors, outre le timbre « humide », un timbre sec frappé en relief et un filigrane. Ces timbres secs et ces filigranes ont varié par la suite essentiellement en fonction des changements de régime, mais en tenant compte, avant tout changement de filigrane, de la nécessité d'épuiser d'abord les stocks de papiers anciens : c'est ainsi que, sous le régime de Vichy, les papiers timbrés français ont conservé en filigrane des symboles républicains, jusqu'en 1943 où sont apparus les filigranes avec la mention « État Français ».

Timbres de la période de séparation des pouvoirs

Ces papiers furent émis en application de la loi du . Ils étaient libellés en sols et deniers (1 sol = 12 deniers). Ils comportaient, dans des entourages de guirlandes ou de lauriers, des figures d’inspiration mythologique, ainsi que des mentions relatives à l’usage des feuilles frappées ou à leur dimension. Quelques-uns comportaient des fleurs de lys. Mais la mention essentielle que l’on peut y lire, caractéristique de cette période, « Le Roi La loi », symbolise l’équilibre des pouvoirs réalisé en cette période, équilibre politique précaire qui fut consacré par la constitution du . C'est sous ce régime qu'apparurent pour la première fois, pour les traites et quittances, des papiers timbrés proportionnels.

Modification des timbres après l’abolition de la royauté

Louis XVI fut officiellement déchu de ses pouvoirs par la proclamation de la République, en vertu du décret du (an I de la République). Il allait être exécuté le .

Les figures en cours restèrent en vigueur telles quelles, quelque temps, puis, en application d’une circulaire du , les papiers disponibles furent corrigés par rayure des deux mots « Le Roi ». Par la suite, en application d’une circulaire du , ces mots durent être grattés sur les empreintes servant à frapper ces papiers, qui furent, elles aussi, en quelque sorte, décapitées. Les papiers désormais émis ne comportèrent plus, dès lors, que la seule mention « La Loi », décentrée à droite du cartouche. Par contre, les marques nouvelles préparées pour les départements conquis comportèrent la mention « La Loi » bien inscrite au centre du cartouche. Ces dernières marques furent par ailleurs frappées en rouge. Toutes ces marques comportaient encore des valeurs faciales mentionnées en deniers et sols. Mais celles-ci durent être traduites et réglées en francs et centimes, à partir de la loi du 15 messidor an III ().

Papiers timbrés de la Convention (sept. 1792 - 5 oct. 1795)

Le 9 thermidor an II () vit le renversement de Robespierre. La constitution de l’An III, dite Thermidorienne, fut adoptée en 1795.

Papiers timbrés du directoire (oct. 1795 - nov. 1799)

La loi du 14 thermidor an IV () remplaça les figurines anciennes par de nouvelles empreintes provisoires, en forme de pièces, libellées en francs et centimes. On note sur 3 des empreintes, celles de 25 c, 1 F et 1 F 25, la présence d’emblèmes maçonniques (équerre maçonnique) et républicains (faisceaux). C’est peu de temps après que fut réprimée, par le général Bonaparte, l’insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV ().

Puis furent émis de nouveaux timbres, réputés « définitifs », comportant des allégories mythologiques toutes différentes (la paix couronnant les arts, la loi sous forme de déesse ailée, Mars, Hercule, et l’agriculture) en application des lois du 5 floréal an V (). Des symboles républicains et maçonniques n’y apparaissent que sur deux valeurs. Mais quatre d’entre eux comportent la mention abrégée « Rép. Fra. ».

Une seconde série fut émise en application de la loi du 13 brumaire an VII (), elle aussi illustrée d’allégories représentant le commerce (25 c), les arts (50 c), la justice (75 c), la liberté (1 F) et l’immortalité (1 F 50). Tous ces timbres comportent désormais une mention républicaine abrégée. Le coup d’État du 18 brumaire an VIII () mit fin au régime de la constitution directoriale de l’an III.

Timbres du consulat

Une nouvelle constitution, celle de l’an VIII, fut rapidement adoptée sous l’impulsion de Bonaparte, Premier Consul, le . Un arrêté des Consuls du 9 prairial an IX () institua une nouvelle série de timbres allégoriques illustrés de la renommée (25 c), de Neptune (0,50 c), de Minerve (0,75 c), des arts et du travail (1 F), et de la Victoire (1 F 50). Ces timbres portent toujours la mention républicaine.

Avant 1802, chaque directeur départemental faisait lui-même apposer les empreintes du timbre sur des papiers dont il faisait l'achat sur adjudication locale. Coûteux en agents , peu performant, ce dispositif était très onéreux. L'arrêté d’application du 7 fructidor An X () centralise la fabrication à Paris dans un Atelier général du timbre, placé sous la surveillance directe de l’Administration de l’Enregistrement. Il fournit également le papier registre pour les services d’état civil ou les services judiciaires, les papiers d’identité ainsi que les diverses variétés de timbre fiscal mobile.

L'Atelier général fonctionnera jusqu'en 1975, les fabrications à caractère fiscal ayant été transférées le à l'Imprimerie des timbres-poste de Périgueux.

Timbres du Premier Empire

L’Empire français, nommé a posteriori Premier Empire, est proclamé le , date de la proclamation de Napoléon Bonaparte Empereur des Français, par senatus-consulte. Napoléon devient l’Empereur héréditaire des Français. La constitution de l’An VIII reste en vigueur, moyennant quelques modifications principalement formelles.

Une nouvelle série composée de timbres tous circulaires en tire les conséquences. Elle est émise en application du décret du . Elle se compose de timbres tous ornés des inévitables allégories grecques. Celles-ci représentent la sagesse, la loi, la prudence, Mercure, et la loi. Les quotités restent sans changement.

Papiers timbrés modernes

Papiers timbrés de la Restauration

L’épopée napoléonienne prend fin après la Campagne de France de 1814 : Napoléon abdique le . Louis XVIII est prêt à reprendre le pouvoir.

Émissions provisoires

Mais sans attendre l'entrée de Louis XVIII à Paris, le duc d'Angoulême, pour affirmer la restauration des Bourbons, avait pris le pouvoir à Bordeaux dès le , tandis qu’en Lorraine, un gouvernement provisoire autoproclamé essayait de s’installer, mais sans grand succès, sous la protection des forces d’invasion russes. En effet, alors qu’à Paris le gouvernement provisoire était composé de bonapartistes ralliés, le gouvernement de Lorraine était composé de monarchistes isolés et mal vus de la population. Les Russes y rencontrèrent d'ailleurs une forte résistance qui leur infligea des pertes importantes. Ces situations locales ont engendré deux émissions locales provisoires, par surcharge des papiers timbrés d'Empire :

- À Bordeaux fut apposée une contremarque aux type des Armes dites « du Duc d’Angoulème » (armes de France), avec annulations au bouchon des timbres humides et sec napoléoniens.

- En Lorraine fut appliquée une contremarque circulaire avec la mention « Gouvernement de la Lorraine » et nouvelle valeur.

En dehors de ces deux régions, les papiers timbrés de l’Empire restèrent quelques semaines en service tels quels. Mais les notaires durent remplacer la mention napoléonienne, par les mentions « Au nom du Gouvernement provisoire » puis « Louis par la Grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ».

Émissions du pouvoir central

Louis XVIII obtint le ralliement de tout le personnel administratif, politique et militaire de l’Empire, et fit son entrée à Paris, en . Il se garda de revenir en arrière, et conserva notamment les structures administratives mises en place par Bonaparte, par exemple les préfectures, plutôt que de rétablir les provinces et les généralités. Une ordonnance royale du annonça la mise en service de nouvelles empreintes fiscales. Elles comportent toujours des allégories antiques, mais sans aucune légende et assorties de fleurs de lys : 25 c loi, 50 c justice debout, 75 c paix debout, 1 F Minerve, et 1 F 50 Dieu assis. Le timbre humide est complété par un timbre sec, incluant la mention « Timbre royal ».

Dès l’apparition des nouvelles empreintes royales, elles furent apposées comme contremarques sur les papiers napoléoniens en stock qu'il convenait de récupérer. En outre, les emblèmes napoléoniens y furent rayés ou caviardés.

Cent Jours

Lors des Cent Jours ( au ), des timbres napoléoniens furent remis en fabrication, et contre-timbrèrent à leur tour les papiers de la Restauration. Mais ces papiers sortirent trop tard et furent utilisés sous le régime monarchique rétabli.

Restauration définitive

L’ordonnance du rétablit à son tour les marques de la Restauration. Par la suite, la loi du augmenta les tarifs, ce qui fut fait par l’apposition sur les papiers royaux antérieurs d’une contremarque illustrée d’une couronne et d’une fleur de lys et incluant la mention d’une valeur en sus.

Ce fut seulement en 1827 que l’on se décida à émettre une nouvelle série comportant les montants totalisés du droit de timbre : les cinq valeurs émises sont illustrées de motifs allégoriques. Ils sont assortis à nouveau de fleurs de lys (trois d’entre eux) et de la mention « Timbre Royal ». Leurs motifs sont : Mercure (35 c), la loi (70 c), la déesse de la guerre (1 F 25), le moissonneur (1 F 50) et le Dieu assis (2 F). Ces timbres « humides » sont accompagnés d’un timbre sec représentant la justice accompagnée de la mention « timbre royal ».

Papiers timbrés de la monarchie orléaniste

À la suite de la Révolution de 1830, les Orléans accédèrent au trône. L’une des premières initiatives du nouveau régime fut de faire retirer, en vertu de la décision ministérielle du , les fleurs de lys des empreintes qui en sont pourvues.

Une série d’empreintes nouvelles fut mise en service très tardivement, par l'ordonnance du . Toutes ces empreintes représentent la justice de face. Le timbre sec qui les accompagne représente la fortune assise, pourvue d’une corne d’abondance et les seins nus.

Papiers timbrés de la IIe République

Les empreintes précédentes furent maintenues, mais avec une légère modification : le retrait du mot « Royal ». Par la suite, le même modèle est repris, mais avec la mention « Timbre National », à la place de celle de « timbre royal ». Mais une importante innovation apparaît dans le filigrane : Un coq entouré de la mention « timbre national ». Celle-ci ne va pas durer. En effet, à la suite de l’accès du prince Louis-Napoléon à la présidence, ce coq sera remplacé par une aigle entourée, elle aussi, de la mention « timbre national ».

Papiers timbrés du Second Empire

Le modèle unique antérieur est remplacé par une Justice debout. Celle-ci va illustrer durablement les papiers timbrés français, jusqu’à leur disparition. Mais en outre un aigle surmonte le cartouche de la valeur. Par ailleurs, le timbre sec comporte lui aussi un aigle assorti de la même mention. De même du nouveau filigrane.

Une augmentation des tarifs, en 1862, entraîne l’apposition d’une contremarque, indiquant le supplément et illustrée de l’aigle impérial. Elle sera suivie de l’émission d’une série définitive au type antérieur, avec modification des valeurs dans le cartouche.

Récupération et la modification des timbres impériaux

La IIIe République va maintenir la justice assise dans ses empreintes, mais en y retranchant le mot « impérial » et l’Aigle figurant au-dessus du cartouche. Le timbre sec reste provisoirement un aigle, mais sans légende, avant d’être remplacé par une nouvelle abondance assise. Les premières frappes effectuées avec ces empreintes retouchées l’ont été sur les papiers disponibles dont beaucoup avaient été pourvus à l’avance du filigrane impérial. Un autre filigrane (couronne de laurier avec les mentions « Papier timbré » et « France ») lui a été substitué à partir de 1871.

Contribution des timbres impériaux au départ des Prussiens

Après la guerre de 1870 et la répression de la Commune, il a été nécessaire de verser 5 milliards de francs pour obtenir le départ des troupes d’occupation. La France a atteint ce résultat dans un délai très rapide, grâce, entre autres, à l’augmentation du droit de timbre (+ 20 % sur les papiers de dimension et + 100 % sur ceux d'effets de commerce).

En attendant la livraison des empreintes à tous les départements, les receveurs opèrent la surcharge à la plume sur leurs papiers. Parfois on complète les timbres à augmenter par la frappe d’autres timbres antérieurs. Enfin une contremarque officielle avec la légende « 2 décimes en sus 1871 » dans une couronne de laurier a été normalement appliquée.

Instauration timide du Régime républicain

Par la suite la mention « République française » a remplacé le mot « Timbre », de part et d’autre de la justice debout : ce type, surmonté ou non des 2/10 en sus, ou des tables de la loi, à partir de 1920, a été utilisé pour les papiers timbrés de France, jusqu’à leur disparition en 1872. Un autre type a été utilisé parallèlement, de 1920 à 1945, à l’effigie de Marianne, avec la légende « Papier spécial », l’effigie étant surmontée des mentions « Actes de l’état civil et expéditions », puis « Expéditions ». Ces timbres frappés en bleu ont été utilisés pour les extraits des actes de l’état civil soumis à un tarif spécial.

Impact momentané du régime de Vichy sur les papiers timbrés

Le gouvernement de Vichy n’a pratiquement pas modifié les papiers timbrés. Toutefois, à partir de 1942 un filigrane « État Français » a remplacé l’ancien filigrane « République française ».

Par ailleurs, sous l’occupation, la correspondance entre les deux zones n’étant autorisée que sous forme de cartes postales spéciales, les extraits ont été établis sur ces cartes, dites « interzones ». Comme il était interdit d’apposer des timbres mobiles sur ces cartes, afin d’éviter toute correspondante clandestine sous les timbres, certaines cartes ont été soumises pour payer les droits fiscaux au timbrage à l’extraordinaire d’empreintes à la justice debout.

Crépuscule des papiers timbrés

Après la Libération, les papiers timbrés restèrent aux mêmes types. Le régime de Vichy, en effet, ne les avait pas modifiés (sauf en Indochine et à La Réunion, où les gouverneurs furent plus pétainistes que Pétain). Seules les valeurs faciales évoluèrent en fonction des hausses répétées des tarifs fiscaux. Cette évolution prit fin en 1986, année de leur disparition, à l'issue de laquelle les papiers timbrés laissèrent la place aux seuls fiscaux mobiles et affranchissements mécaniques fiscaux inventés entre-temps.

Pour les timbres fiscaux mobiles, voir l'article timbre fiscal mobile.

Filiation postale des papiers timbrés

On sait que Rowland Hill proposa, dans sa « Réforme Postale » de 1837, de remplacer le paiement du port des lettres à l'arrivée alors généralisé (à un prix élevé), par le recouvrement de ce port au départ (à un prix réduit accessible à tous). Il préconisa alors, à cet effet, l'usage d'un papier timbré postal d'1 penny. En d'autres termes, il proposait l'extension du mode de taxation des actes judiciaires et autres, à la taxation des lettres (cf. Réforme postale). C'est seulement par la suite qu'il ajouta à son projet, sous l'influence de James Chalmers, la création d'un timbre mobile d'1 penny, de façon à ne pas obliger tout le Royaume-Uni à utiliser le même papier à lettres.

En conséquence, lorsque sa réforme prévalut, on émit non seulement le fameux « Penny Black », timbre mobile d'1 penny, mais aussi le papier timbré postal « Mulready », du nom de son auteur. Celui-ci connut un moindre succès que le Penny Black auprès des utilisateurs, mais n'en fut pas moins l'ancêtre de tous les documents postaux avec timbre imprimé connus par les philatélistes français sous le nom d'« entiers-postaux » ou de « prêts-à-poster » (cf. Entier postal). Le caractère fiscal de ces deux formes de timbres-poste était tellement évident aux yeux de Rowland Hill qu'il avait estimé, dans sa « Post Office Reform », que l'impression de son papier timbré postal pourrait être confiée aussi bien au ministère des finances qu'à la direction des postes, hostile à sa réforme.

Collection des entiers fiscaux

Compte tenu de l’ancienneté des papiers et parchemins timbrés qui remontent au règne de Louis XIV, et du fait qu’ils ont été émis dans le cadre de chaque généralité, puis modifiés dans chacune d’entre elles en fonction des tarifs, leur nombre jusqu’en 1791 est très important. À partir de la Révolution française, bien qu’ils aient été unifiés, ils ont varié, en fonction des changements de régime et d'unités monétaires, ou de la succession des tarifs. Enfin, si depuis le Second Empire et la IIIe République, leur aspect général est resté stable, les timbrages ont été étendus à des supports de plus en plus variés (passeports, cartes d’identité, permis de chasse, de pêche, de conduire, cartes grises, billets de chemins de fer, bulletins de colis postaux, chèques, ordres de bourse, connaissements, lettres de voitures, quittances d’octroi, etc.). À noter que si, en France, les papiers timbrés consistent généralement en une double empreinte, l’une frappée en noir et l’autre à sec, en d’autres pays comme le Royaume-Uni, ils sont généralement imprimés en rouge et en relief (« embossed »). Dans certains pays enfin, l’empreinte utilisée est identique à celle d’un timbre mobile.

Les entiers fiscaux constituent donc un champ de recherche presque illimité. À ce champ correspond une demande émanant de deux catégories de collectionneurs : les philatélistes fiscaux intéressés par cette spécialité et les collectionneurs de vieux papiers. Il existe un certain nombre de catalogues français couvrant une grande partie du domaine des entiers fiscaux, comme le « Devaux » en 2 volumes, pour les timbres de généralités, le « d’Agata », pour les entiers officiels de dimension, ou le « Martinage » pour les papiers timbrés sur commande de Dimension (dits « à l’extraordinaire »). Bien entendu des catalogues similaires existent à l'étranger pour les papiers timbrés de certains pays, notamment, britanniques, américains et indiens.

Ajoutons que, sur un sujet déterminé, un pays donné, ou une même période, il est toujours possible d’inclure dans une même collection des timbres détachés, des papiers timbrés et des timbres sur documents.

La collection des timbres fiscaux et papiers timbrés, ou philatélie fiscale, abandonnée depuis plus d'un demi-siècle a repris son essor dans le monde entier depuis les années 1980. En ce qui concerne la France, non seulement il existe un catalogue Yvert et Tellier Fiscal qui paraît régulièrement, mais aussi on constate la présence de timbres fiscaux dans les ventes sur offres et aux enchères, où les plus rares d'entre eux atteignent souvent des prix élevés. Cependant, il n'en existe pas encore un marché unifié et les philatélistes fiscaux, malgré la croissance continue de leur nombre, restent beaucoup moins nombreux que les philatélistes postaux. Si bien qu'il n'est pas toujours facile de trouver les fiscaux manquants, ou de se débarrasser de ses doubles. Aussi existe-t-il dans chaque pays (États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni…) une société spécialisée, où il est possible d'établir des contacts et de s'informer. En France, cette association est la Société française de philatélie fiscale[2].

Timbre à l'extraordinaire

Dès l'Ancien Régime on distinguait le timbre à l'ordinaire qui comprenait les divers documents écrit sur du papier timbré et le timbre à l'extraordinaire.

Le timbre à l'extraordinaire était un timbre apposé après coup sur des actes ou documents qui auraient dû être écrits sur du papier timbré. Ce timbrage spécial, en fait une formule imprimée mécaniquement sur l'écrit, devait être effectué avant la mise en circulation de l'écrit et donnait lieu à la perception de l'impôt. Il y en eut deux formes: le timbrage au maillet et, dès 1801, le timbrage aux presses.

Pour bénéficier de ce procédé il fallait évidemment acquitter préalablement l’impôt spécial.

Le timbrage au maillet nécessitait deux personnes : le timbreur et le ou la tournefeuille. Chaque type de timbrage était fixé à un manche et le timbreur, après avoir encré le poinçon, donnait l’empreinte par un coup de maillet. En 1939 le timbrage au maillet était encore utilisé dans les départements pour les petites séries.

Le second procédé recourt à des presses à cercle avec un caractère quasi industriel.

À Paris l’atelier du timbre à l'extraordinaire, situé rue de la Banque près de la Bourse, réalisait matériellement et de façon mécanisée (grandes séries) le timbrage de documents apportés par le public ou envoyés par les directions de l’enregistrement de province, tandis que le bureau de recettes contigüe assurait la perception des droits du timbre à l’extraordinaire. Les documents financiers et sociaux étaient particulièrement concernés. De même les banques ou grandes maisons de négoce pouvaient y faire assurer le timbrage (obligatoire) d'effets de commerce de format particulier.

Dans les départements il existait un timbrage analogue pour les petites séries de documents comme les affiches judiciaires : la formule était par exemple « Timbré à l'extraordinaire - Ardèche » avec la date.

Le timbrage issu des machines à timbrer des notaires peut rappeler le timbre à l'extraordinaire.

Visa pour timbre

Le visa pour timbre était une mention portée par un agent du fisc sur un document au départ non timbré (fraude, erreur, impossibilité etc) pour constater que l'impot avait été finalement payé sur réclamation ou spontanément. C'était le visa au comptant.

Un visa pour timbre en débet pouvait être apposé sur un document pour lequel il existait une cause conditionnelle d'exonération comme l'aide judiciaire pour une personne indigente. L’impôt était mis en recouvrement si la condition d'exonération disparaissait.

La formule générale était :

Vu et visé pour timbre au bureau de (ville). Reçu ....francs et constaté au bordereau N°... case... du...... le receveur de l'enregistrement X

Notes et références

- Philippe Sueur, Histoire du droit public français (XVe – XVIIIe siècles), t. 2 : Affirmation et crise de l'État sous l'Ancien Régime, Paris, PUF, , 2e éd., 601 p. (ISBN 978-2-13-042257-0 et 2-13-042257-8), p. 322.

- Voir sur Internet son site qui est bien documenté sur la question : Société française de philatélie fiscale.

Sources et bibliographie

Les ouvrages ci-après ont été reproduits et complétés, ou édités par la Société Française de Philatélie Fiscale (SFPF), à l'intention de ses membres.

Ouvrages documentaires

- L. Salfranque, Le timbre à travers l'histoire (réédité SFPF), 1890.

- Alexandre Devaux, Papiers et parchemins timbrés de France, édition initiale des « Vieux papiers », entre 1905 et 1911. Nouvelle réactualision numérotée avec cotes, largement complétée et mise à jour par Robert Geoffroy et Yves Morelle (650 empreintes supplémentaires), SFPF, Paris, 2012.

- M. Lange, Nomenclature des papiers timbrés de Dimension, SFPF, Paris, 1987.

Catalogues

- J.-P. Fosse et autres, Papiers timbrés officiels français de Dimension — 1791-1986, SFPF, Paris, 2005.

- S. d'Agata et autres, Catalogue des papiers officiels de Dimension, 1791-1959, SFPF, Paris, 1991.

- D. Barbero, Étude tarifaire des papiers timbrés officiels de Dimension, de 1791 à 1960 , SFPF, Paris, 1994.

- J. Martinage, Catalogue des empreintes à l'extraordinaire de Dimension, Période 1791-1870, SFPF, Paris, 1997.

- C. Munch, Catalogue des papiers timbrés (entiers fiscaux) d'Alsace-Lorraine, 1870-1944, SFPF, Paris, 2003.

Articles Connexes

Liens externes

- Amende consécutive à un contrôle automatisé (radar, caméra) sur service-public.fr

- Achat de timbres fiscaux électroniques français

- Les archives des services chargés du papier-monnaie (Trésorerie nationale, Archives de la République, Timbre et Loterie nationale) (1789-an V) sont conservées aux Archives nationales (France).