Ouvrage des Granges-Communes

L'ouvrage des Granges-Communes est une fortification de la ligne Maginot, situé à la limite entre les communes de Jausiers et de Saint-Dalmas-le-Selvage, c'est-à-dire à la limite entre les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes.

| Ouvrage des Granges-Communes | |

Bloc 1 : l'entrée de l'ouvrage des Granges-Communes. | |

| Type d'ouvrage | Petit ouvrage d'infanterie |

|---|---|

| Secteur └─ sous-secteur |

secteur fortifié du Dauphiné └─ sous-secteur Jausiers, quartier Restefond |

| Numéro d'ouvrage | O 1240 |

| Année de construction | 1938-1957 (inachevé) |

| Régiment | 73e BAF |

| Nombre de blocs | 1 (second non construit) |

| Type d'entrée(s) | Entrée par un bloc (casemate) |

| Effectifs | 30 hommes et 2 officiers (commandant l'ouvrage : lieutenant Boileau, sous-lieutenant Taxil, lieutenant Boulard, lieutenant Boileau juin 1940) |

| Coordonnées | 44° 20′ 17,55″ nord, 6° 49′ 48,69″ est |

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

| |

Il s'agit d'un petit ouvrage d'infanterie, construit à 2 525 mètres d’altitude près du col de Raspaillon (ou des Granges Communes), à environ 3 500 m du col de la Bonette en descendant la D 64 vers Saint-Étienne-de-Tinée.

Mission

La mission de l'ouvrage était d’interdire la route venant du camp des Fourches et les pentes du ravin descendant vers Bousiéyas afin d’empêcher les accès au massif du Restefond par l’Est.

Il s'intégrait dans la défense du quartier Restefond, qui concernait également les cols de Restefond, Pourriac, de Fer et de la Moutière.

Construction

Les plans du petit ouvrage des Granges-Communes sont étudiés en , prévoyant trois blocs ; ce projet est validé par la Commission d'organisation des régions fortifiées (CORF) en . En , on passe à seulement deux blocs ; les plans du bloc 2 sont modifiés, les deux créneaux sous casemate étant remplacés par des cloches.

Les travaux accusent un grand retard, dû notamment à l'enneigement systématiquement tardif à cette altitude. Le bloc 2 est coulé seulement en 1938 ; l'emplacement du bloc 1 a seulement commencé à être fouillé en 1939. Ce bloc devait non seulement servir d'entrée, mais aussi de casemate de combat, armé avec deux mortier de 81 mm et une arme mixte (un jumelage de mitrailleuses et un canon de 25 mm antichar[1] - [3].

Composition

En 1940, le petit ouvrage de Granges-Communes n’avait qu’un seul bloc (celui prévu sous le nom de bloc 2) avec :

- deux cloches JM pour jumelage de mitrailleuses Reibel de 7,5 mm ;

- deux cloches GFM pour guetteur et fusil-mitrailleur MAC modèle 1924/1929 D ;

- un créneau pour fusil mitrailleur protégeant l’issue de secours.

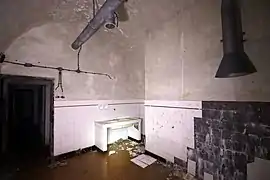

L'intérieur de l'entrée.

L'intérieur de l'entrée. L'accès dans l'ouvrage.

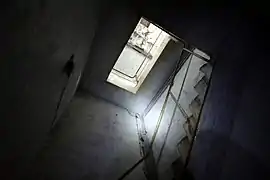

L'accès dans l'ouvrage. La cage d'escalier.

La cage d'escalier.

Le bloc est desservi depuis les dessous par un imposant escalier qui part du fond d’un couloir situé entre la cuisine et un magasin. On trouve également dans les dessous deux chambrées pour vingt-quatre hommes chacune, une autre pour six hommes, la chambre de l’officier et une infirmerie. L'éclairage, la ventilation et la filtration étaient alimentés par deux groupes électrogènes, composés chacun d'un moteur Diesel CLM 2 PJ 65 (deux cylindres, fournissant 11 ch à 750 tr/min)[4] couplé à un alternateur. Le refroidissement des moteurs se fait par circulation d'eau. Le système de ventilation est doté d'un échangeur alimenté par l'eau de refroidissement des moteurs ainsi que de résistances électriques.

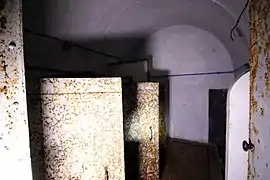

L'usine électrique.

L'usine électrique. Les réservoirs de gasole.

Les réservoirs de gasole. L'infirmerie.

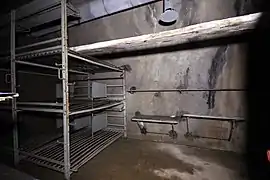

L'infirmerie. Les sanitaires.

Les sanitaires. Les lavabos.

Les lavabos. Le système principal de ventilation.

Le système principal de ventilation. La ventilation.

La ventilation..jpg.webp) La ventilation.

La ventilation. Un regard de l'égout.

Un regard de l'égout. Une chambrée.

Une chambrée. La chambre du commandant.

La chambre du commandant. La citerne d'eau.

La citerne d'eau.

Le petit ouvrage de Granges-Communes était desservi depuis le col de Restefond par une route militaire qui suivait la pente Nord de la ligne de crêtes située entre la Cime des Trois Serrières et le col des Granges Communes, contrairement à l’actuelle D64 qui passe sur le versant Sud.

Les combats

Le commandant de l'ouvrage était le lieutenant Boileau, le sous-lieutenant Taxil, le lieutenant Boulard et le lieutenant Boileau en . N’ayant pas d’artillerie, il ne semble pas que le petit ouvrage de Granges-Communes ait eu à intervenir dans les combats de 1940.

Situation actuelle

Le bloc d'entrée que l’on voit aujourd’hui n’existait pas au moment des combats de 1940. Il a en effet été construit en 1956-1957 dans le cadre d’une politique inspirée par l'OTAN visant à maintenir certains forts pour bloquer une éventuelle invasion des forces du pacte de Varsovie depuis l’Italie.

L’ouvrage est désormais abandonné par l'Armée et fermé au public.

Notes et références

- Mary et Hohnadel 2009, tome 5, p. 43.

- Jean-Yves Mary, La ligne Maginot, ce qu'elle était, ce qu'il en reste, Sercap, 1985, p. 143.

- Le canon de 25 mm AC fut mis au point pour équiper les tourelles et les cloches d'armes mixtes. Certaines casemates dépourvues de cuirassements furent cependant équipées de canons de 25 de campagne avec leur bouclier[2].

- Le nom du moteur Diesel CLM 2 PJ 65 correspond au fabricant (la Compagnie lilloise de moteurs, installée à Fives-Lille), au nombre de cylindres (deux fonctionnant en deux temps, avec chacun deux pistons en opposition), au modèle (PJ pour « type Peugeot fabriqué sous licence Junkers ») et à son alésage (65 mm de diamètre, soit un total de 1 400 cm3 de cylindrée).

Voir aussi

Bibliographie

- Henri Béraud, La seconde guerre mondiale dans les Hautes-Alpes et l'Ubaye, Société d'études des Hautes-Alpes, 1990.

- Philippe Lachal, Fortifications des Alpes, leur rôle dans les combats de 1939-1945, Ubaye-Ubayette-Restefond, Editions du Fournel, 2006.

- Jean-Yves Mary, La ligne Maginot, ce qu'elle était, ce qu'il en reste, Sercap, 1985.

- Général Etienne Plan et Eric Lefevre, La bataille des Alpes, 10-, Charles Lavauzelle, 1982.

- Claude Raybaud, Fortifications de l'époque moderne dans les Alpes-Maritimes, Serre éditeur, 1992.

- Jean-Yves Mary, Alain Hohnadel, Jacques Sicard et François Vauviller (ill. Pierre-Albert Leroux), Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, Paris, éditions Histoire & collections, coll. « L'Encyclopédie de l'Armée française » (no 2) :

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 2 : Les formes techniques de la fortification Nord-Est, Paris, Histoire et collections, , 222 p. (ISBN 2-908182-97-1) ;

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 4 : la fortification alpine, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-915239-46-1) ;

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 5 : Tous les ouvrages du Sud-Est, victoire dans les Alpes, la Corse, la ligne Mareth, la reconquête, le destin, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-35250-127-5).