Optimum climatique de l'Holocène

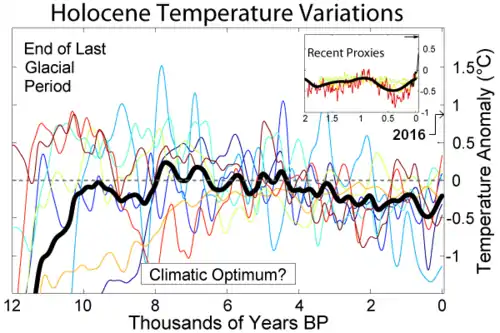

L'optimum climatique de l'Holocène est une période interglaciaire qui dura d'environ 9 000 à 5 000 ans AP[1], avec néanmoins l'intermède de l'événement climatique de 8 200 ans AP. L'optimum varie dans le temps selon les zones, commençant à certains endroits dès 11 000 ans AP et ne se terminant, en d'autres, que vers 4 000 ans AP[2]. La période est nommée aussi « Hypsithermal » ou « Altithermal ». La chronozone associée est nommée « Atlantique ». En 2021, la réalité de cet optimum climatique est remise en question par de nouvelles recherches.

Description

L'optimum climatique de l'Holocène se manifeste par un accroissement des températures, jusqu'à 4 °C près du pôle Nord (une étude montre un réchauffement hivernal de 3 à 9 °C et un réchauffement estival de 2 à 6 °C au nord de la Sibérie centrale)[3]. L'Europe du Nord connaît un réchauffement, tandis que l'Europe du Sud se refroidit[4]. La variation des températures moyennes semble avoir diminué rapidement avec la latitude, ce qui fait qu'il n'y eut que peu de changements aux basses et moyennes latitudes. Les récifs tropicaux montrent des augmentations de température inférieures à 1 °C et la température de surface de l'océan près de la grande barrière de corail, il y a 5 350 ans, est supérieure de 1 °C, tandis que l'indicateur δ18O est supérieur de 0,5 ‰ par rapport aux valeurs actuelles[5]. En termes de moyenne mondiale, la température est probablement plus élevée qu'actuellement (pondérée de la position en latitude et des variations saisonnières). Tandis que les températures de l'hémisphère nord dépassent la moyenne en été, les tropiques et quelques parties de l'hémisphère sud sont plus froides[6].

Sur 140 sites étudiés dans l'ouest de l'Arctique, 120 présentent des preuves flagrantes d'une température plus chaude que la température moyenne mondiale du vingtième siècle. Pour 16 sites pour lesquels des estimations quantitatives ont pu être faites, les températures sont à cette époque, en moyenne, de 1,6 ± 0,8 °C supérieures[7].

L'Amérique du Nord connaît son premier pic de chaleur entre 11 000 et 9 000 ans auparavant, alors que la calotte glaciaire des Laurentides continue à refroidir le continent[8]. Ce pic se produit 4 000 ans plus tard pour le nord-est de l'Amérique du Nord. Le long de la plaine côtière de l'Alaska, les indications laissent à penser que la température est 2 à 3 °C plus chaude qu'actuellement[7]. L'Arctique a moins de glace que de nos jours[9].

Les actuels déserts de l'Asie centrale sont couverts de forêts grâce aux précipitations importantes et la ceinture des forêts tempérées de Chine et du Japon s'étend plus au nord[10].

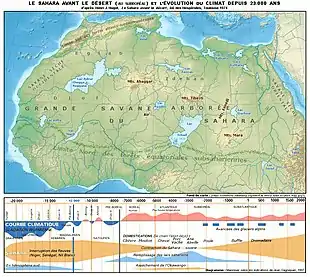

Les sédiments marins d'Afrique de l'Ouest ont enregistré les traces de la « période humide africaine », une époque, entre 16 000 et 6 000 ans avant nos jours, où l'Afrique était beaucoup plus humide[11] grâce à un renforcement de la mousson d'Afrique de l'Ouest, probablement dû aux variations à long terme de l'orbite terrestre. Le « Sahara vert » est parsemé de nombreux lacs et parcouru par une faune comprenant des crocodiles et des hippopotames. Ces sédiments semblent indiquer que l'entrée dans la période humide africaine, ainsi que sa sortie, se produisirent en quelques dizaines ou centaines d'années seulement, au lieu des périodes beaucoup plus longues précédemment envisagées[12] - [13] - [14]. Certains auteurs ont supposé que l'homme aurait joué un rôle dans la modification de la végétation dans le nord de l'Afrique, il y a 8 000 ans, quand il a introduit des animaux domestiques qui ont éliminé une partie de la végétation par surpâturage, ce qui aurait contribué à la transition rapide vers les conditions arides du Sahara[15].

Aux hautes latitudes de l'hémisphère sud, Nouvelle-Zélande et Antarctique, la période chaude de l'Holocène se produit il y a 10 500 à 8 000 ans, immédiatement après la fin du dernier âge glaciaire[16] - [17].

Comparaison des carottes de glace

Une comparaison entre les profils isotopiques des prélèvements réalisés à la station Byrd, dans l'ouest de l'Antarctique (forage de 2 164 m en 1968) et ceux faits au Camp Century, dans le nord-ouest du Groenland, montre des traces de l'optimum climatique[18]. Les corrélations indiquent que l'optimum climatique s'est produit aux deux endroits au même moment. Il en est de même pour la comparaison entre l'échantillon Dye 3 (en) de 1979, au Groenland, et le prélèvement de 1963 au Camp Century[18].

Le cap de glace Hans Tausen Iskappe (en), situé dans la Terre de Peary (nord du Groenland), est étudié depuis des années eu égard à son intérêt quant à l'étude de l'optimum climatique. Son carottage montre que sa glace s'est formée il y a 3 500 à 4 000 ans, ce qui semble indiquer que la calotte glaciaire septentrionale a fondu lors de l'optimum climatique et qu'elle s'est reconstituée lorsque le climat est redevenu froid il y a 4 000 ans[18] - [19].

La péninsule de Renland, dans le fjord de Scoresby Sund (est du Groenland), a toujours été séparée de la glace de l'intérieur des terres, mais les variations isotopiques trouvées dans le prélèvement de 1963 du Camp Century se retrouvent dans les carottes de glace de Renland, prélevées en 1985[18]. La carotte de glace de 325 m de Renland couvre apparemment un cycle glaciaire complet de l'Holocène à l'interglaciaire Eémien[20].

De même, les carottes du GRIP et du NGRIP contiennent des marqueurs de l'optimum climatique à des dates très proches[18].

Autres effets

Bien qu'on n'observe pas de changements significatifs de température aux basses latitudes, d'autres changements climatiques sont signalés, comme des conditions beaucoup plus humides au Sahara, en Arabie, en Australie et au Japon, mais beaucoup plus sèches au Kalahari, dans le Midwest américain et en Amazonie, ce qui suggère une circulation thermohaline océanique différente de l'actuelle[23].

Origine

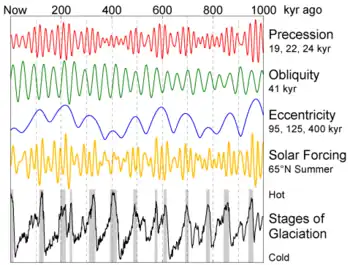

L'existence d'un optimum climatique il y a 8 000 à 6 000 ans est déduite de l'analyse des carottages sédimentologiques ou glaciologiques et par les paléothermomètres (en), et son explication est cherchée dans les effets des cycles de Milanković affectant l'axe de rotation terrestre, en continuation de ceux ayant entraîné la fin de la dernière glaciation[24].

Du point de vue de la modélisation numérique, jusqu'en 2021 la concordance entre l'analyse des carrottages et les modèles informatiques était globalement satisfaisante, indiquant un réchauffement maximum de l'hémisphère nord il y a 9 000 ans, lorsque l'inclinaison de l'axe de rotation terrestre était de 24° et que le moment où la Terre était au plus près du soleil (périhélie) correspondait à l'été dans l'hémisphère nord. Le calcul du forçage orbital prévoyait alors une irradiation solaire supérieure de 0,2 % (+40 W/m2) et un déplacement vers le sud de la zone de convergence intertropicale[25].

Remise en question

En 2021, de nouveaux modèles numériques publiés par des chercheurs des universités du New Jersey, de l'Ohio, de Taïwan et de Qingdao (en), font apparaître l'optimum climatique de l'Holocène comme un artefact dû à la non prise en compte des variations saisonnières des proxies de paléotempérature (en). La correction de ce biais, appliquée aux analyses des sédiments marins de diverses régions du monde de latitude inférieure à ±40°, établit une augmentation régulière de la température jusqu'à nos jours : il reste à adapter la méthode aux latitudes supérieure à ±40° et vérifier si elle confirme ce nouveau modèle[26] - [27]. Ces nouveaux développements s'inscrivent dans le débat scientifique déjà ancien entre, sur le plan méthodologique les géochimistes et les modéliseurs, et sur le plan théorique entre les « ponctualistes »[28] et les « gradualistes »[29] : c'est par ces discussions que la science augmente nos connaissances[30].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Holocene climatic optimum » (voir la liste des auteurs).

- Debret 2008, p. 198.

- Debret 2008, p. 224, 240-241.

- (en) V.L. Koshkarova et A.D. Koshkarov, « Regional signatures of changing landscape and climate of northern central Siberia in the Holocene », Russian Geology and Geophysics, vol. 45, no 6, , p. 672–685 (lire en ligne)

- (en) B.A.S. Davis, S. Brewer, A.C. Stevenson et J. Guiot, « The temperature of Europe during the Holocene reconstructed from pollen data », Quaternary Science Reviews, vol. 22, nos 15–17, , p. 1701–16 (DOI 10.1016/S0277-3791(03)00173-2)

- (en) Michael K. Gagan, L.K. Ayliffe, D. Hopley, J.A. Cali, G.E. Mortimer, J. Chappell, M.T. McCulloch et M.J. Head, « Temperature and Surface-Ocean Water Balance of the Mid-Holocene Tropical Western Pacific », Science, vol. 279, no 5353, , p. 1014–1018 (DOI 10.1126/science.279.5353.1014, Bibcode 1998Sci...279.1014G)

- (en) Akio Kitoh et Shigenori Murakami, « Tropical Pacific climate at the mid-Holocene and the Last Glacial Maximum », Paleoceanography, vol. 17, no 3, , p. 1047 (DOI 10.1029/2001PA000724, lire en ligne)

- (en) D.S. Kaufman, T.A. Ager, N.J. Anderson, P.M. Anderson, J.T. Andrews, P.J. Bartlein, L.B. Brubaker, L.L. Coats, L.C. Cwynar, M.L. Duvall, A.S. Dyke, M.E. Edwards, W.R. Eisner, K. Gajewski, A. Geirsdottir, F.S. Hu, A.E. Jennings, M.R. Kaplan, M.W. Kerwin, A.V. Lozhkin, G.M. MacDonald, G.H. Miller, C.J. Mock, W.W. Oswald, B.L. Otto-Bliesner, D.F. Porinchu, K. Ruhland, J.P. Smol, E.J. Steig et B.B. Wolfe, « Holocene thermal maximum in the western Arctic (0-180 W) », Quaternary Science Reviews, vol. 23, nos 5–6, , p. 529–560 (DOI 10.1016/j.quascirev.2003.09.007)

- Debret 2008, p. 43.

- (en) « NSIDC Arctic Sea Ice News », National Snow and Ice Data Center (consulté le )

- (en) « Eurasia During the Last 150,000 Years » [archive du ] (consulté le )

- Jean-Claude Duplessy et Gilles Ramstein, chap. 9.2.1 « La fin de la période humide en Afrique », dans Paléoclimatologie. Enquête sur les climats anciens, EDP Sciences, (ISBN 9782759811526, lire en ligne), p. 331

- (en) « Abrupt Climate Changes Revisited: How Serious and How Likely? », USGCRP Seminar, 23 February 1998 (consulté le )

- Quentin Mauguit, « Voilà 4.900 ans, le Sahara est abruptement passé du vert au jaune », sur futura-sciences.com,

- Bruno Malaizé, « Un Sahara vert au cours d'une période glaciaire ? », CNRS,

- (en) David K. Wright, « Humans as Agents in the Termination of the African Humid Period », Frontiers in Earth Science, vol. 5, (DOI 10.3389/feart.2017.00004, lire en ligne)

- (en) V. Masson, F. Vimeux, J. Jouzel, V. Morgan, M. Delmotte, P. Ciais, C. Hammer, S. Johnsen, V.Y. Lipenkov, E. Mosley-Thompson, J.-R. Petit, E.J. Steig, M. Stievenard et R. Vaikmae, « Holocene climate variability in Antarctica based on 11 ice-core isotopic records », Quaternary Research, vol. 54, no 3, , p. 348–358 (DOI 10.1006/qres.2000.2172)

- (en) P.W. Williams, D.N.T. King, J.-X. Zhao et K.D. Collerson, « Speleothem master chronologies: combined Holocene 18O and 13C records from the North Island of New Zealand and their paleoenvironmental interpretation », The Holocene, vol. 14, no 2, , p. 194–208 (DOI 10.1191/0959683604hl676rp)

- (en) W. Dansgaard, Frozen Annals Greenland Ice Sheet Research, Odder, Danemark, Narayana Press, , 122 p. (ISBN 978-87-990078-0-6 et 87-990078-0-0), p. 124

- (en) Jon Y. Landvik, Anker Weidick et Anette Hansen, « The glacial history of the Hans Tausen Iskappe and the last glaciation of Peary Land, North Greenland », ResearchGate, (lire en ligne)

- (en) M. Hansson et K. Holmén, « High latitude biospheric activity during the Last Glacial Cycle revealed by ammonium variations in Greenland Ice Cores », Geophys. Res. Lett., vol. 28, no 22, , p. 4239–42 (DOI 10.1029/2000GL012317)

- D'après Henri J. Hugot, Le Sahara avant le désert, éd. des Hespérides, Toulouse 1974 ; Gabriel Camps, « Tableau chronologique de la Préhistoire récente du Nord de l'Afrique : 2-e synthèse des datations obtenues par le carbone 14 » in : Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 71, n° 1, Paris 1974, p. 261-278 et Jean Gagnepain

- Hoelzmann et al. 2001, p. 193.

- (en) Francis E. Mayle, David J. Beerling, William D. Gosling et Mark B. Bush, « Responses of Amazonian ecosystems to climatic and atmospheric carbon dioxide changes since the Last Glacial Maximum », Philosophical Transactions: Biological Sciences, vol. 359, no 1443, , p. 499–514 (DOI 10.1098/rstb.2003.1434)

- Tatomir P. Andjelić et André Berger, « Milutin Milanković, père de la théorie astronomique des paléoclimats », Histoire & Mesure, vol. 3, no 3, , p. 385-402 (DOI 10.3406/hism.1988.1344)

- P. Braconnot, S. Joussaume, N. de Noblet et O. Marti, « La modélisation du climat d'il y a 6 000 ans », Images de la physique, CNRS/Société française de physique

- Sean Bailly, « L'énigme des températures de l'Holocène résolue ? », Pour la science, no 521, , p. 6-7.

- (en) Samantha Bova, « Seasonal origin of the thermal maxima at the Holocene and the last interglacial », Nature, vol. 589, , p. 548-553 (DOI 10.1038/s41586-020-03155-x).

- Vincent Courtillot, La Vie en catastrophes, Fayard, Paris 1995.

- André Cailleux, La Terre et son histoire, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris 1978.

- Moritz Schlick, Théorie générale de la connaissance, trad. Christian Bonnet, éd. Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », Paris 2009, (ISBN 978-2-07-077185-1).

Voir aussi

Bibliographie

- Maxime Debret, Caractérisation de la variabilité climatique Holocène à partir de séries continentales, marines et glaciaires (thèse de doctorat), Université Joseph-Fourier, Grenoble I, (lire en ligne)