Odéon antique de Lyon

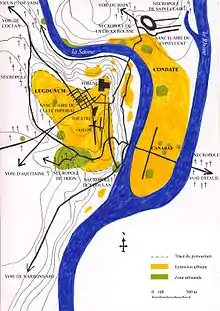

L’odéon antique romain de Lugdunum est un des principaux monuments romains visibles à Lyon. Implanté à côté du Théâtre antique de Fourvière et comme lui adossé à la colline de Fourvière, près de son sommet, il forme un couple archéologique remarquable, rare dans le monde romain. En Gaule, seule Vienne possède également un théâtre accompagné d’un odéon.

| Type | |

|---|---|

| Style | |

| Construction |

fin du Ier siècle / début du IIe siècle |

| Propriétaire |

Ville de Lyon |

| Patrimonialité |

| Métro |

|---|

| Coordonnées |

45° 45′ 31″ N, 4° 49′ 11″ E |

|---|

Construit à l'extrême fin du Ier siècle ou au début du IIe siècle, il peut accueillir jusqu’à 3 000 spectateurs, pour des spectacles musicaux ou des lectures publiques, ou servir de salle de réunion. Abandonné à la fin de la période romaine, il est exploité au Moyen Âge comme carrière de matériaux de construction, puis est presque complètement enseveli sous les déblais. Des dessins tracés au XVIe siècle montrent que seules émergent au milieu des vignes d’imposantes ruines, vestiges du puissant mur qui ceinturait l’édifice. Les érudits sont partagés sur l’interprétation de ces ruines : leur disposition en arc de cercle suggère qu’il s’agit d’un théâtre, tandis que les religieux le voient comme l’amphithéâtre des martyrs de Lyon. La controverse dure plusieurs siècles, jusqu’à ce qu’un chantier archéologique d’une ampleur sans précédent à Lyon dégage à partir de 1933 un grand théâtre puis l’odéon de 1941 à 1958. La construction à proximité d’un musée crée en 1975 un parc archéologique exceptionnel, dont l’odéon antique est un des principaux éléments.

Chronologie

Époque romaine

Lugdunum est une colonie romaine prospère, implantée sur la colline de Fourvière, et dotée dès ses débuts d’un théâtre. Ce théâtre est doublé d’un second édifice public, un petit théâtre ou odéon, construit probablement lors de l'extension du théâtre, pour laquelle les archéologues ne disposent pas d’éléments de datation décisifs en l’absence de témoignages écrits ou épigraphiques. Les sondages archéologiques de 1994 autour de l'odéon laissent proposer l'extrême fin du Ier siècle ou le début du IIe siècle[1].

Construit au sud du grand théâtre sur le même épaulement de la colline dit « le plat des Minimes », il profite aussi de la pente pour soutenir ses gradins, avec un axe légèrement décalé de sept degrés par rapport à celui du grand théâtre[2]. L'orchestre s'implante par-dessus un îlot d'habitat, devant une esplanade qui est remblayée[3]. Une rue de boutiques avec une fontaine et un égout domine l'odéon et dessert ses entrées supérieures. Une rue plus importante descendant la colline et une petite place séparent les deux édifices. Au fond de cette place, un mur de soutènement précédé d'un sol au revêtement de tuileau traversé par une rigole est interprété par l’archéologue Pierre Wuilleumier comme l'emplacement de latrines publiques[4].

- Abords de l'odéon

Vue d'ensemble des vestiges depuis l'esplanade à l'Est.

Vue d'ensemble des vestiges depuis l'esplanade à l'Est. Rue de boutiques au-dessus de l'odéon, canalisation d'égout.

Rue de boutiques au-dessus de l'odéon, canalisation d'égout. Entre le théâtre et l'odéon, latrines avec une rigole centrale.

Entre le théâtre et l'odéon, latrines avec une rigole centrale.

L’odéon offre pour un diamètre extérieur de 73 m une capacité estimée à environ 3 000 places par Wuilleumier et Audin[4], ou plus récemment à 2 500[5], ce qui dans l’esprit des archéologues le destine à un public plus restreint que celui du théâtre, pour des spectacles plus élitistes, musique et chants, déclamations et lectures publiques. Il a également pu servir de salle de réunion pour les notables de la ville, comme les décurions de la colonie[6].

Abandon

L'archéologie récente constate à la fin du IIIe siècle et au cours du IVe siècle l'abandon progressif de la colline de Fourvière, et donc de ses monuments, théâtre et odéon, au profit de la ville basse sur les rives de la Saône[7].

Les ruines du théâtre et de l’odéon sont exploitées comme carrière de pierres de taille pour les grandes constructions du XIIe siècle, cathédrale, ponts de la Saône et du Rhône. Une charte de 1192 réserve pour la Primatiale Saint-Jean de Lyon tous les marbres et tous les choins calcaires provenant des fouilles et des excavations réalisées sur Fourvière[8]. Les décorations, les statues, les revêtements sont arrachés et débités pour finir dans un four à chaux installé près de l’escalier intérieur reliant l'odéon à l'esplanade en contrebas[9].

Après cette période de pillage, les éboulis provenant de la pente instable de la colline qui surplombe le théâtre et l'odéon recouvrent et protègent les parties basses de ces édifices sous plusieurs mètres de galets, de gravier et de boue[10]. À la fin du Moyen Âge, la colline de Fourvière est une campagne couverte de vignes en coteaux, et de cultures en terrasses. Seules les parties hautes des restes de l’odéon demeurent visibles, que les actes médiévaux nomment Caverna ou grossa massa sarracenorum (« Grottes des Sarrasins »)[11].

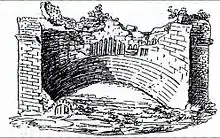

Un plan scénographique de Lyon établi au milieu du XVIe siècle montre les vestiges du puissant mur de soutien de la cavea qui émergent en terrain découvert, dans une vigne appartenant à l'Ordre des Minimes[11] - [12].

Redécouverte et controverses

L’intérêt pour la culture antique revient à la Renaissance. Les humanistes lyonnais se passionnent pour les témoignages de l’ancienneté de leur cité qui demeurent visibles sur la colline. L’antique traité d’architecture de Vitruve qui est édité à Lyon en 1523 leur donne la clé pour reconnaître un théâtre romain, ses gradins hémicirculaires. Ainsi, l’humaniste florentin Syméoni qui fait en 1559 un dessin de ces ruines les identifie comme un théâtre[13], mais son ouvrage sur les antiquités de Lyon reste un manuscrit non diffusé[14]. Il faut attendre 1836 pour que l’abbé Costanzo Gazzera, secrétaire de l’académie de Turin, en fasse une copie[11].

De leur côté, les historiens religieux cherchent à identifier les lieux rattachés aux martyrs de Lyon de 177 retracés par l'Histoire ecclésiastique. Ils présupposent que ces événements se sont déroulés dans le périmètre réduit de la colline de Fourvière. Le chanoine Guillaume Paradin rapporte en 1573 les hésitations pour qualifier les murs monumentaux de l'odéon, qui sont pour les uns l'amphithéâtre des martyrs, et pour les autres le palais du gouverneur romain où ils comparurent[15] - [11].

Au siècle suivant, l'interprétation penche pour un amphithéâtre : en 1673, l’érudit lyonnais Jacob Spon publie un catalogue des antiquités de la ville. Ce livre contient un dessin précis et commenté des ruines, où Spon reconnaît que la forme du bâti est celle d’un théâtre et non d’un amphithéâtre, mais dont il présente à tort les arcades comme les prisons pour les bêtes et le centre comme l’arène où l’on combattait[16]. En 1696, le jésuite Claude-François Ménestrier mentionne à son tour « quelques restes d’un ancien amphithéâtre » dans la vigne des Minimes[17], et en 1738, le père Dominique de Colonia reproduit le dessin de Jacob Spon avec les mêmes commentaires dans son Antiquités de la ville de Lyon, ou explications de ses plus anciens monuments[18].

_(14596845850).jpg.webp)

Au XIXe siècle, la vigne des Minimes est cédée à la congrégation des Dames de la Compassion. L’identification des ruines du clos de la Compassion comme étant celles d’un théâtre s’impose, relançant les débats sur la localisation de l’amphithéâtre des martyrs. Préparant une synthèse sur l’archéologie de Lyon, François Artaud fait dresser selon ses interprétations plus ou moins certaines un plan de la ville antique par l’architecte Antoine-Marie Chenavard (1834). Celui-ci dessine les ruines comme un théâtre, et situe l’amphithéâtre à Ainay, un quartier entre Rhône et Saône, conformément à une lecture littéraliste du résumé des martyrs de Lyon faite par Grégoire de Tours[19]. L’ouvrage d’Artaud est publié à titre posthume en 1846[20], tandis que le plan de Chenavard illustre à nouveau l’Histoire de Rome de Victor Duruy, sortie en 1883. À cette époque, seul l’archéologue Élysée Pélagaud soutient encore l’identification des ruines du clos de la Compassion comme celles de l’amphithéâtre[21], avis que ne suit pas Ernest Renan dans sa Topographie chrétienne de Lyon, publiée en 1881[22].

En 1887, une découverte fortuite dans la propriété voisine du clos de la Compassion apporte un nouvel élément : le professeur Lafon, intrigué par la forme incurvée du jardin qu’il a acquis l'année précédente dégage le haut de trois murs concentriques coupés par d’autres murs rayonnants soutenant des restes de voûtes, ainsi que de nombreux débris antiques. À partir de quelques relevés, il affirme que ces murs ont une forme elliptique, ce qui est l’indice qu’ils sont les vestiges d’un amphithéâtre[23]. Rejetant les nouvelles mesures de l'historien André Steyert et de l’architecte Rogatien Le Nail qui constatent la forme circulaire des murs[24], l’archéologue Philippe Fabia conclut les débats d'une façon qu'il juge définitive : sur la colline de Fourvière sont juxtaposés un petit théâtre dans le clos de la Compassion et un amphithéâtre dans le clos Lafon. Il suggère l’acquisition de ces terrains par la ville pour que l’on puisse pousser plus largement les investigations archéologiques[25].

Dégagement archéologique

Les vestiges visibles du clos de la Compassion et du clos Lafon sont classés au titre des monuments historiques en 1905. En 1933, les terrains périphériques sont à leur tour classés, préliminaire de fouilles sur cette extension[26]. Le chantier archéologique commence en 1933 avec le soutien actif de la mairie de Lyon, qui crée un service dédié, l'atelier municipal des fouilles, y affecte un ingénieur de la voirie[27] et prend en charge une partie de l'évacuation d'une masse considérable de déblais[28]. Dès le début des excavations, on découvre un grand théâtre et un second plus petit, l'odéon, ce qui réfute les théories de Fabia[27].

Les fouilles de l'odéon sont dirigées par Pierre Wuilleumier de 1941 à 1946, après le dégagement du théâtre voisin. L'odéon est complètement dégagé, en démolissant en 1945 une maison et la chapelle du clos de la Compassion construites sur la partie nord de l'édifice[29]. Des maçons affectés à l'équipe de fouilles consolident et restaurent les gradins et la scène au fur et à mesure, mesure de sauvegarde qui crée toutefois un obstacle pour l'investigation ultérieure des parties sous-jacentes[27].

Une seconde série de travaux conduits par Amable Audin entre 1953 et 1958 dégage les abords de l'odéon, dont la rue antique qui desservait les entrées nord[4] et la façade arrière de la scène ensevelie sous plus de huit mètres de terre[30]. Le dégagement en 1957 d'un escalier reliant le côté nord de l'orchestre à l'esplanade à l'est de l'odéon met au jour un four à chaux et parmi les nombreux débris de calcaire et de marbre non transformés, cinq fragments d'une dédicace à un duumvir de Lugdunum[31], des torses de statues et trois morceaux de bas-relief en marbre représentant des Amours vendangeurs entourés de rinceaux de vigne[32]. Le dégagement de ce secteur en 1964 livre dix autres débris de la même décoration, attribuée au pulpitum de la scène[33]. Des sondages ponctuels sont effectués en 1991, en 1994 et en 2002 dans l'esplanade derrière l'odéon, qui permettent de déterminer précisément la cote du niveau du sol antique, et d'établir la préexistence de cette esplanade à l'édification de l'odéon, qui induisit une surélévation de 1,5 m de cette place[34].

Restes de statues en marbre rescapées du four à chaux :

Trois fragments recollés.

Trois fragments recollés. Un fragment de torse.

Un fragment de torse.

Ces statues grandeur nature qui décoraient probablement l'odéon sont exposées au musée gallo-romain de Fourvière. Copies de grande qualité d'une œuvre hellénistique, représentant peut-être un groupe de chasseurs, elles sont datées du milieu du règne des Antonins, au IIe siècle[32]

Architecture

L'hémicycle de l’édifice a un diamètre extérieur de 73 mètres, ce qui en fait un des plus vastes monuments de ce type de l’empire[35]. Les vestiges restaurés donnent une idée d’ensemble de l’édifice, avec l’arrondi d’une partie de gradins (cavea) dominé par le mur du fond, l’orchestre et la base de la scène. Seules manquent les parties hautes de la cavea et le mur de scène.

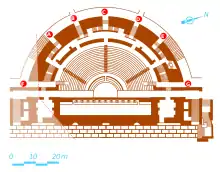

Gros œuvre et cavea

La cavea, espace destiné aux spectateurs, est adossée à la colline et soutenue par des voûtes en partie visibles dans la partie sud où les gradins ont disparu. Dans son état actuel en partie ruiné, elle comporte seize rangées de gradins, dépouillés de leur revêtement en pierre blanche au Moyen Âge et remaçonnés lors du dégagement archéologique. Ils sont séparés en deux moitiés par un escalier axial large d’un mètre qui descend jusqu’à l’orchestre[35]. Pierre Wuilleumier considère dans ses plans qu'il y avait deux autres escaliers, non repris dans la restauration moderne des gradins, divisant la cavea conformément aux principes d'architecture des théâtres romains en quatre secteurs inégaux[4].

Cette série de gradins est bordée à son sommet d’un palier de circulation nommé précinction, large de 2,65 m. Une seconde série de gradins, sept selon les archéologues, dominait la précinction comme un balcon. Elle reposait sur une galerie qui faisait le tour de la cavea, et permettait par plusieurs portes d’accéder à la précinction et de là, de gagner les gradins inférieurs[35]. Cette galerie a disparu, il n’en subsiste qu’un terre-plein engazonné large de 3,20 m, bordé par la fondation du mur qui ceinture la précinction[4].

Le mur en demi-cercle qui constitue l'enceinte de la cavea est doublé d'un contre-mur et forme un massif de 6,45 m d’épaisseur qui s'élève encore à 8 m, pour une hauteur d’origine estimée à 17 m[4]. Les odéons antiques étaient parfois désignés comme theatrum tectum (« théâtre couvert »). Constatant l’épaisseur particulièrement importante de cette muraille, les archéologues lyonnais Pierre Wuilleumier et Amable Audin ont déduit qu’elle devait permettre une couverture partielle de l’édifice, qui aurait été soutenue par une charpente dont les poutres, engagées dans le mur, pourraient mesurer quinze mètres de long et parvenir jusqu'au-dessus du septième gradin[35]. Toutefois, aucune trace archéologique de cette toiture n’a été trouvée, et Armand Desbat qui a succédé à Audin estime que ces conclusions devraient être réexaminées[5].

Derrière le mur d'enceinte, un couloir d’accès ceinture l’odéon. Les spectateurs venant de la rue des boutiques au-dessus de l’odéon accédaient à ce couloir par un petit escalier. D’autres montaient jusqu’à ce couloir par deux vastes escaliers (4,5 m de large), l’un au nord partant de la placette entre le grand théâtre et l’odéon, l'autre au sud, incomplètement dégagé par les fouilles. Le couloir d’accès dessert cinq portes d'entrée à la cavea (A à E sur le plan), percées à travers la muraille et mesurant quatre mètres de largeur.

Escalier nord d'accès au couloir de desserte.

Escalier nord d'accès au couloir de desserte. Couloir de desserte. À droite, escaliers venant de la rue des boutiques.

Couloir de desserte. À droite, escaliers venant de la rue des boutiques. Une des cinq portes d'entrée.

Une des cinq portes d'entrée.

Ces entrées mènent à des escaliers qui subsistent en partie. L’entrée centrale (C) desservait les gradins supérieurs par des escaliers à double rampe bâtis sur des arcades que l’on aperçoit puisque les gradins qui les masquaient ont disparu. Les deux entrées (B et D) à droite et à gauche de l’entrée centrale permettaient de descendre dans la galerie qui circulait sous les gradins supérieurs et qui s’ouvrait sur la précinction, palier en haut des gradins inférieurs. Les deux dernières entrées aux extrémités (A et E sur le plan) du couloir d'accès menaient aux gradins supérieurs, comme l’entrée centrale[36].

Entrée centrale, escalier à double rampe, vue frontale.

Entrée centrale, escalier à double rampe, vue frontale. Escalier à double rampe, vue de côté.

Escalier à double rampe, vue de côté.

Orchestre

Deux galeries voûtées axées nord-sud servent de fondation à l'orchestre et aux deux couloirs latéraux (F et G) qui le desservent, elles assurent la mise à niveau de cette partie en compensant le dénivelé du terrain. L'un des deux couloirs d'accès a conservé, dans sa partie proche de l'orchestre, un dallage de marbre et un enduit sur le mur, orné d'une plinthe. L'orchestre, d'un diamètre de 17 m, possède trois gradins peu élevés, réservés aux sièges mobiles des notables. Ils sont séparés de la cavea par un couloir de circulation et une barrière de marbre blanc (balteus) de 86 cm de hauteur, partiellement reconstituée sur le côté sud à partir de 24 fragments de décor végétal stylisé trouvés lors des fouilles[37] - [35].

La partie centrale de l’orchestre laissée libre par les gradins est luxueusement décorée d’un pavement polychrome en opus sectile, marqueterie formée de diverses pierres colorées. Les fragments de roches très altérés recueillis par les fouilleurs et les empreintes d’incrustation qui subsistaient dans le mortier antique ont permis de reconstituer un dessin d’origine, composition formée de rectangles, de carrés, de losanges, de cercles et de triangles en pierres de onze qualités différentes, toutes d'importation[35] : marbre de Carrare de différentes couleurs (rouge, rose, fleur de pêcher, blanc), marbre jaune antique de Chemtou (supposé venir de Sienne dans un premier temps), porphyre vert de Grèce et porphyre rouge de Haute Égypte, brèche violette de Skyros (Grèce) et brèche rosée de Téos (Ionie), granite gris de Baveno (Italie) et syénite grise[38].

Couloir latéral d'entrée de l'odéon, accès à l'orchestre (G sur le plan).

Couloir latéral d'entrée de l'odéon, accès à l'orchestre (G sur le plan). Balteus de l'orchestre, reconstitué à partir de fragments de décoration.

Balteus de l'orchestre, reconstitué à partir de fragments de décoration. Détail du dallage reconstitué de l’orchestra en pierres colorées.

Détail du dallage reconstitué de l’orchestra en pierres colorées.

Scène

De la scène de l’odéon, il ne reste que la base du mur antérieur du pulpitum, puis la fosse à rideau. Le mur de scène est complètement arasé. Ces bâtis sont recouverts d’un plancher moderne, et ne sont plus visibles du visiteur[39].

Le pulpitum est un petit mur qui sépare la scène de l'orchestre. À vocation décorative, il est indenté en niches alternativement semi-circulaires et rectangulaires. L’exemple du théâtre antique de Sabratha témoigne de la luxueuse décoration de bas-reliefs de marbre que pouvait présenter un pulpitum. Amable Audin suggère que les fragments de décorations trouvés dans le four à chaux médiéval installé à proximité sous un escalier reliant l’orchestre à l’esplanade derrière la scène pourraient être les ornements du pulpitum[4]. Le plus grand fragment présente trois faces décorées, et mesure 56 cm de face, ce qui peut assez bien correspondre à la largeur d’un saillant du pulpitum[32].

Plusieurs fragments sont décorés de feuilles allongées, sur d’autres on reconnaît des ceps, une vrille de vigne, une corbeille de vannerie. Quelques petits animaux apparaissent, un serpent, un insecte à l’abdomen pointu, peut-être une abeille. Les modelés sont faits au ciseau, avec plus ou moins de soin selon les faces. Une plaquette trapézoïdale de 12 cm d’épaisseur, 36 cm de long et 18 cm de haut, présente des motifs significatifs : à l’intérieur du galbe d’un sarment de vigne, deux enfants nus assurent leur équilibre en se tenant l’un au sarment, l’autre à l’épaule de son compagnon. Leurs jambes manquent, mais le genou très relevé de l’un indique un vigoureux piétinement, laissant deviner une action de foulage de raisin. Au-dessus, un criquet est perché sur le sarment et un pied prend appui sur ce sarment[40] - [41]. On retrouve un style décoratif très courant sous l’Empire, qualifié de rinceaux peuplés ou animés. Ici, il s’agit des Amours vendangeurs, sujet très prisé à caractère dionysiaque[42].

À l’inverse de théâtre moderne, en début de spectacle, le rideau se baissait en descendant dans une fosse prévue à cet effet derrière le pulpitum. La fosse du rideau de l’odéon mesure 32 m de long pour 0,90 m de largeur et 1,30 m de profondeur. Elle est couverte de onze dalles, percées d'un trou carré dans lesquels coulissaient les montants de bois verticaux, qui faisaient l’armature de soutien et de manœuvre du rideau. Un second mur, long de 43,25 m et large de 4,85 m bordait la fosse du rideau et soutenait le plancher de scène[4].

Façade arrière et esplanade

Tourné vers l’est, l’arrière de l’odéon domine une esplanade en contrebas, avec un décrochement de plus de six mètres par rapport au niveau de l'orchestre. De part et d’autre, des escaliers mènent à cette esplanade à partir des couloirs d’entrée de l’orchestre. Du côté nord, un escalier droit de 32 marches descend de l’odéon, tandis qu’un second escalier contigu vient de la placette qui sépare l’odéon du grand théâtre et contourne le pilier de contrefort qui soutient la terrasse de l’odéon[43].

Le mur arrière de l’odéon conservé sur une hauteur de 6,50 m est construit en blocage, revêtu d’un opus mixtum alternant de petits moellons de pierre et des séries de trois lits de briques. Des épaisseurs d’enduit rouge sont encore visibles à sa base. Au-dessous de la scène, il est aménagé avec trois grandes niches larges de 3 m et profondes de 1,50 m, une rectangulaire au centre et deux arrondies latérales. La trace d’un socle dans la niche centrale laisse supposer la présence d'une statue de grande dimension. De part et d’autre de cette section décorative s’ouvrent de grandes salles carrées de 8,50 m de côté et de plus de 8,50 m de hauteur, fermées par des voûtes dont le départ subsiste[44].

Ainsi que le recommande Vitruve pour abriter les spectateurs en cas d'averse soudaine ou servir de promenoir[45], le mur arrière de l’odéon était bordé d’un portique, qui a disparu. À son emplacement, les fouilleurs ont découvert un pavement de grandes dalles blanches cernées de joints noirs, assemblées en bandes décalées comme un opus quadratum, sur une longueur de 89 m et une largeur de 6,50 m, bordé de chaque côté par un filet noir[36]. Ce pavement est divisé en deux dans sa longueur par un muret long de 45 m[4]. Du portique subsistent le stylobate construit en blocs de micaschiste, de calcaire dur (choin de Fay) et de gneiss, et une base de colonne. Selon les archéologues, le portique comportait 17 arcades, s'étageait sur deux niveaux, et l'étage supérieur s'ouvrait sur les portes du mur de scène et les coulisses[36].

L’esplanade proprement dite était couverte d’un dallage de calcaire rose, détecté lors des sondages en 1991 et ceinturée de murs. Un bâtiment de quatre pièces d’usage indéterminé mesurant 15 m sur 4,50 m a été repéré en 1994 au nord de l’esplanade[3].

- Arrière de l'odéon

Vestige du portique avec son stylobate et une base de colonne. Le dallage du portique est couvert d’un gazon de protection.

Vestige du portique avec son stylobate et une base de colonne. Le dallage du portique est couvert d’un gazon de protection. Détail du stylobate, marque d'une agrafe d'assemblage de deux blocs

Détail du stylobate, marque d'une agrafe d'assemblage de deux blocs Escalier intérieur nord, avec des traces de peinture murale sous l'auvent (à droite).

Escalier intérieur nord, avec des traces de peinture murale sous l'auvent (à droite). Escalier extérieur nord, descendant vers l’esplanade.

Escalier extérieur nord, descendant vers l’esplanade.

Utilisation présente

L'odéon est un des maillons du parc archéologique de Fourvière, haut lieu du tourisme lyonnais, avec le théâtre voisin et le Musée gallo-romain de Fourvière, inauguré en 1975, qui présente des maquettes de reconstitution de l'odéon.

L'odéon et le théâtre sont de nouveau des lieux dédiés aux spectacles, qui accueillent chaque été le festival multiculturel des Nuits de Fourvière depuis 1946 pour le théâtre, et depuis pour l'odéon avec l'exécution des Concertos Brandebourgeois sous la direction de Karl Münchinger[46].

Ce site est desservi par la station de funiculaire Minimes - Théâtres Romains.

Notes et références

- Anne-Catherine Le Mer et Claire Chomer, Académie des inscriptions et belles-lettres, Carte archéologique de la Gaule 69/2 : Lyon, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, , 1re éd., 884 p. (ISBN 978-2-87754-099-5), p. 187.

- Gros 1991, p. 57.

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 560.

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 559.

- Desbat 2005, p. 19.

- Gros 1991, p. 58.

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 191.

- Fabia 1918, p. 134.

- Adrien Bruhl, Amable Audin, « Inscription du Lyonnais Tiberius Aquius Apollinaris », Gallia, tome 23, fascicule 2, 1965. p. 267 .

- Georges Mazenot, « Étude sur la nature et la provenance des matériaux de construction du théâtre romain de Fourvière à Lyon », Les Études rhodaniennes, vol. 16, no 3, 1940, p=142 .

- Fabia 1918, p. 135.

- « Lyon: Le Plan Scénographique c. 1550 »

- Fabia 1918, p. 136.

- Gabriel Simeoni, L’origine e le antichità di Lione, 1560, manuscrit conservé à Turin Ms J a X 16.

- Guillaume Paradin, Mémoire de l’histoire de Lyon, 1573, pp. 255-256.

- Jacob Spon, Recherche des antiquités et curiosités de la Ville de Lyon, ancienne colonie des Romains et capitale de la Gaule celtique, imprimé à Lyon, 1673, p. 44, réédité en 1858 par L. Renier et J-B Monfalcon.

- Claude-François Ménestrier, Histoire civile ou consulaire de la ville de Lyon, justifiée par chartres, titres, chroniques, manuscrits, autheurs anciens & modernes, & autres preuves, avec la carte de la ville, comme elle étoit il y a environ deux siécles, Lyon, Jean-Baptiste & Nicolas de Ville, 1696 Texte en ligne, p. 15.

- Michel Rambaud, « Un document du XVIIIe siècle sur les antiquités de Lyon », Gallia, tome 22, fascicule 2, 1964, pp. 261-264, Texte en ligne.

- Grégoire de Tours, De gloria martyrum, I, 49, Locus ille in quo passi sunt vocatur Athanaco, « le lieu où ils ont souffert est appelé Athanacum/Ainay ».

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 114-115.

- Élysée Pélagaud, « Le plateau des Minimes, Lyon Revue, no 5, 1880.

- Fabia 1920, p. 164.

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 120 et 555.

- André Steyert, Histoire de Lyon, tome 1, 1895, Lyon, p. 271.

- Fabia 1920, p. 166-167.

- « Site archéologique de Fourvière », notice no PA00117984, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 120.

- Guey 1958, p. 350,352.

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 558.

- Guey 1958, p. 350.

- Inscription AE 1966, 252.

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 576.

- Audin, Bruhl et Demarcq 1968, p. 43.

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 183 ; 559-560.

- Burdy et Pelletier 2004, p. 27-28.

- Pelletier et al. 1988, p. 87.

- Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 575.

- Le chantier archéologique de Fourvière à cinquante ans, p. 28, corrigé par la Carte archéologique de la Gaule 69/2, p. 197.

- « Théâtre gallo-romain, Scène de l’odéon », sur VisiteLyon.fr (consulté le ).

- Guey 1958, p. 354.

- Audin, Bruhl et Demarcq 1968, p. 46-50.

- Audin, Bruhl et Demarcq 1968, p. 52-53.

- Guey 1958, p. 350, 352.

- Quoniam 1961, p. 433.

- Vitruve, De architectura, V, 9.

- « Le Festival », sur Les nuits de Fourvière (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Amable Audin, Adrien Bruhl et Gérard Demarcq, « Décoration sculptée du pulpitum de l'Odéon, à Lyon », Gallia, t. 26, fascicule 1, , p. 43-54 (lire en ligne)

- Amand Desbat, « Une visite à Lugdunum au IIe siècle apr. J.-C. », dans Rencontres en Gaule romaine, Infolio éditions, , 128 p. (ISBN 2-88474-118-6)

- Adrien Bostmambrun, Le Lyon antique de A à Z, Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, , 96 p. (ISBN 978-2-8138-0144-9)

- Adrien Burdy et André Pelletier, Guide du Lyon gallo-romain, Lyon, ELAH, (1re éd. 1994), 128 p. (ISBN 2-84147-148-9)

- Collectif, Le chantier archéologique de Fourvière à cinquante ans : 1933 à 1983, Lyon, Musée de la civilisation gallo-romaine, , 35 p.

- Philippe Fabia, « Fourvière en 1493 », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, no 2, 62e année, , p. 128-137 (lire en ligne)

- Philippe Fabia, « L'amphithéâtre de Lugdunum », Journal des savants, 18e année, , p. 160-171 (lire en ligne)

- Pierre Gros, La France gallo-romaine, Paris, Nathan, , 200 p. (ISBN 2-09-284376-1)

- Julien Guey, « Circonscription de Lyon », Gallia, t. 16, no 2, , p. 350-376 (lire en ligne)

- Anne-Catherine Le Mer et Claire Chomer, Académie des inscriptions et belles-lettres, Carte archéologique de la Gaule 69/2 : Lyon, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, , 1re éd., 884 p. (ISBN 978-2-87754-099-5).

- André Pelletier, André Blanc, Pierre Broise et Jean Prieur, Histoire et Archéologie de la France ancienne, Rhône Alpes, Le Coteau, éditions Horvath, , 264 p. (ISBN 2-7171-0561-1)

- Pierre Quoniam, « Circonscription de Lyon », Gallia, t. 19, no 2, , p. 433-455 (lire en ligne)

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Photos de l'Odéon de Fourvière à Lyon