Nyassaland

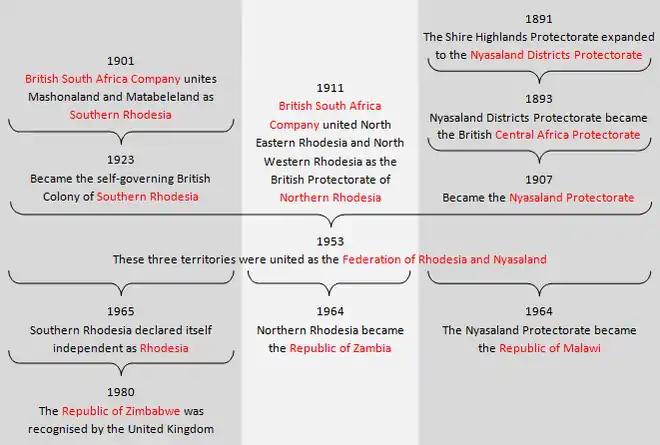

Le Nyassaland (en anglais : Nyasaland) est un protectorat britannique d'Afrique, institué en 1907 à la suite du Protectorat britannique d'Afrique centrale. Entre 1953 et 1963, le Nyassaland fait partie de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland. Après la dissolution de la fédération, le Nyassaland obtient son indépendance du Royaume-Uni le et devient le Malawi.

1907–1964

.svg.png.webp) Drapeau entre 1925 et 1964 |

.svg.png.webp) Armoiries entre 1925 et 1964 |

| Statut | Protectorat britannique |

|---|---|

| Capitale | Zomba |

| Langue(s) | anglais, chewa |

| Monnaie | Livre de Rhodésie du Sud |

| 1907 | Création |

|---|---|

| 1953 | Intégration à la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland |

| 1964 | Indépendance du Royaume-Uni |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

L'histoire du Nyassaland est marquée par l'accaparement massif des terres communautaires des Africains par les colons, au début de la période coloniale. En , John Chilembwe déclenche un soulèvement en protestation contre la discrimination à l'encontre des Africains. Les autorités coloniales revoient leur politique. À partir des années 1930, une classe sociale d'Africains éduqués, pour beaucoup, au Royaume-Uni, émerge et devient politiquement active, réclamant l'indépendance. Des associations sont créées et, en 1944, un parti politique, le Nyasaland African Congress (NAC) naît sur la base d'une association antérieure.

Lorsque, en 1953, le Nyassaland est contraint d'adhérer à une fédération qui incorpore aussi la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud, il y a une recrudescence de troubles sociaux, la fédération étant extrêmement impopulaire dans la population. Le NAC ne parvient pas à empêcher l'incorporation à la fédération, ce qui cause son déclin. Peu de temps après, une nouvelle génération, plus militante, revivifie le parti. Finalement, Hastings Banda est invité à revenir au pays, qu'il conduit à l'indépendance en 1964.

Historique de la population

En 1911, est mené le premier recensement depuis que le protectorat est devenu Nyassaland. Il donne les chiffres suivants : les Africains (natives, « autochtones » ou « indigènes ») sont 969 183, les « Européens », 766, et les « Asiatiques », 481. En , on compte 1 015 Européens et 515 Asiatiques. Les Africains sont, en 1919, 561 600 hommes et 664 400 femmes, soit 1 226 000 personnes[1]. Blantyre, la ville principale, abrite 300 résidents Européens[1]. Ce faible nombre d'Européens reste caractéristique ; il y en a seulement 1 948 en 1945. Vers 1960, ce nombre atteint environ 9 500, puis, du fait des luttes pour l'indépendance, décroît après cette date. Le nombre d'Asiatiques, pour la plupart commerçants, est, lui aussi, faible[2].

La catégorie native est large, et il n'existe pas de définition de ce qu'elle recouvre. Dans une affaire judiciaire de 1929, le juge déclare : « native désigne une personne née en Afrique qui n'est pas européenne ou asiatique de race ou de naissance ; tous les autres sont non-natives. La race ou l'origine d'un individu ne dépend pas de l'endroit où il ou elle est né(e). La race dépend du sang qui coule dans ses veines[trad 1] - [3]. » À l'inverse des personnes d'origine européenne ou britannique, les autochtones du Nyassaland ne possèdent pas la citoyenneté britannique et ne relèvent pas du droit de la nationalité et de la citoyenneté britannique, mais bénéficient du statut de British protected person[4]. Le mot native est utilisé dans tous les recensements coloniaux jusqu'en 1945 y compris. Dans les années 1940, les autochtones du Nyassaland considèrent le terme comme offensant[5].

Les recensements coloniaux sont imprécis. Ceux de 1901 et de 1911 estiment la population à partir des registres de la taxe d'habitation (hut tax) et les fraudeurs qui y échappent, jusqu'à 10 % du total, ne sont pas recensés. Les recensements de 1921, 1926 et 1931 ne sont pas fondés sur des comptages individuels, minorant probablement les chiffres des absents et ceux des régions reculées[6]. Le recensement de 1945 est plus fiable, mais n'est pas encore un reflet fidèle de la population africaine. Les recensements de 1921, 1931 et 1945 comptabilisent aussi les migrants venus du Mozambique. Ceux conduits avant 1945 minimisent fortement le nombre d'Africains ainsi que la véritable ampleur de l'émigration vers l'extérieur du Nyassaland[5].

Depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, la densité de la population rurale du Nyassaland/Malawi est parmi les plus élevées de l'Afrique subsaharienne. La population double entre 1901 et 1931 quoique le fort taux de mortalité infantile et les décès dus aux maladies tropicales font que la croissance démographique naturelle s'établit entre 1 et 2 % par an. Le reste de la croissance démographique semble résulter de l'immigration depuis le Mozambique. Entre 1931 et 1945, la croissance naturelle double, probablement grâce au développement des soins médicaux entraînant la décrue de la mortalité infantile. L'immigration se poursuit durant la période coloniale, mais elle devient un facteur moins significatif de la croissance démographique[7].

Le recensement de 1921 mentionne 108 204 Anguru (des migrants venus du Mozambique, locuteurs du Lomwe[8]). Il est probable qu'un grand nombre de ceux mentionnés sous d'autres noms tribaux ont, eux aussi, franchi la frontière du Mozambique. Il est aussi probable que le nombre d'immigrants venus des territoires adjacents, essentiellement le Mozambique et la Rhodésie du Nord, double entre 1921 et 1931, la majeure partie des vagues migratoires se situant après 1926. La population des Anguru augmente de plus de 60 % entre 1931 et 1945. En 1966, le recensement mentionne 283 854 Africains nés à l'étranger, dont 70 % nés au Mozambique [9].

L'immigration familiale (entrante) est quelque peu compensée par l'émigration des hommes qui partent travailler à l'étranger, essentiellement vers la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud. Le développement du Nyassaland est entravé par ce départ des travailleurs. En 1935, le gouvernement estime à 58 000 les hommes adultes qui travaillent ailleurs qu'au pays. Sachant que, dès 1931, le recensement en Rhodésie du Sud comptabilise 54 000 hommes adultes venus du Nyassaland, cela laisse à penser que l'estimation de 58 000 est inférieure à la réalité. En 1937, on estime le nombre d'hommes adultes travaillant à l'étranger à 90 000 ; un quart de ceux-ci n'ont pas eu de contacts avec leur famille depuis plus de cinq ans[10].

En 1945, presque 124 000 hommes adultes et presque 9 500 femmes adultes sont identifiés comme absents de leur foyer, sans compter ceux qui n'ont aucun contact avec leur famille[11]. La majeure partie de ces expatriés viennent des zones rurales du nord et du centre ; en 1937, sur 91 000 Africains comptés comme absents, moins de 11 000 viennent de districts du sud, où plus d'emplois sont disponibles[12]. L'émigration économique se poursuit jusqu'à l'indépendance et après ; en 1963, quelque 170 000 hommes adultes sont absents de leur foyer et travaillent à l'étranger, 120 000 en Rhodésie du Sud, 30 000 en Afrique du Sud et 20 000 en Rhodésie du Nord[13].

Administration

Administration centrale

Durant la période de 1907 à 1953, le Nyassaland est sous le contrôle direct du Colonial Office et du parlement du Royaume-Uni ; la direction est confiée à un gouverneur, nommé par le gouvernement britannique, qui rend compte au Colonial Office. Dans la mesure où le protectorat a besoin de soutien financier sous forme de prêts et de subventions, le gouverneur rend compte au Trésor de Sa Majesté en matière financière[14]. De 1953 à la fin de 1963, le Nyassaland fait partie de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, laquelle n'est pas un État indépendant, et qui est constitutionnellement subordonnée au gouvernement britannique. Le Nyassaland reste un protectorat et ses gouverneurs conservent certaines responsabilités en matière d'administration locale, de travail et de syndicats, d'enseignement primaire et secondaire africain, d'agriculture et de police interne[15]. La majeure partie du pouvoir des gouverneurs est cependant transférée au gouvernement fédéral. Ce dernier a, seul, la responsabilité des relations extérieures, de la défense, de l'immigration, de l'éducation supérieure, des transports, de la poste ; il tient un rôle prééminent en matière de politique économique, de santé, de développement industriel et d'électrification. Le Colonial Office conserve le pouvoir ultime concernant les affaires africaines et la propriété foncière[15]. La Fédération est dissoute le et l'indépendance du Nyassaland est fixée au [16].

La plupart des gouverneurs ne font pas leur carrière dans un seul territoire, mais ils sont assistés par des chefs de département qui, eux, pour la plupart, passent leur vie professionnelle entière au même endroit. Quelques-uns parmi les plus expérimentés de ces fonctionnaires siègent dans les deux conseils qui assistent les gouverneurs. Il y a le « conseil législatif[note 1] », à l'origine composé seulement de fonctionnaires ; à partir de 1909, des membres non-fonctionnaires sont nommés (ils sont minoritaires). Jusqu'en 1961, le gouverneur a droit de veto sur les ordonnances passées par le conseil législatif[17]. Le second organe est le « conseil exécutif », de plus petite taille, chargé de la politique. Il n'est formé que de membres fonctionnaires jusqu'en 1949, date à laquelle deux membres blancs sont nommés aux côtés des huit précédents[18] - [19]. La composition du conseil législatif devient progressivement plus représentative. En 1930, les six membres non-fonctionnaires ne sont plus nommés par le gouverneur, mais sont désignés par une association représentant les planteurs et hommes d'affaires blancs. Jusqu'en 1949, les intérêts des Africains sont représentés par une seule personne, un missionnaire blanc. Cette année-là, le gouverneur nomme trois Africains et un Asiatique qui se joignent au six Blancs et aux dix fonctionnaires.

À partir de 1955, les six Blancs non-fonctionnaires sont élus ; cinq Africains (mais aucun Asiatique) sont nommés. Ce n'est qu'en 1961 que tous les sièges du conseil législatif sont pourvus par élection ; le Malawi Congress Party remporte vingt-deux des vingt-six sièges ainsi que sept des dix sièges du conseil exécutif[20] - [21].

Administration locale

Le protectorat est divisé en districts depuis 1892, avec un Collector of Revenue, appelé plus tard District Commissioner (« commissaire de district »), en charge de chacun. Il y a, à l'origine, une douzaine de districts ; leur nombre augmente jusqu'à deux douzaines au moment de l'indépendance. Les douze Collectors, aidés de vingt-six assistants sont, en 1907, chargés de collecter la hut tax (taxe d'habitation) et les droits de douane ; ils ont aussi des responsabilités en tant que magistrats, quoique la plupart n'aient pas suivi de formation juridique. À partir de 1920, les District Commissioners rendent compte à trois Provincial Commissioners, responsables des provinces du Nord, Centrale et du Sud. Ces derniers rendent eux-mêmes compte au Chief secretary, qui réside à Zomba. Le nombre de District Commissioners et de leurs assistants croît de cinquante et un en 1937 à environ cent vingt en 1961[22].

Dans la plupart des régions du protectorat, il n'y a que peu de chefs africains puissants. Au début, les Britanniques tentent de minimiser le rôle des chefs existants au profit d'une gestion par les Collectors. À partir de 1912, les Collectors nomment des chefs principaux et des chefs de village comme intermédiaires locaux entre l'administration du protectorat et la population locale, une forme d'indirect rule. Chaque Collector détermine quels pouvoirs déléguer aux chefs de son district. Certains nomment des chefs traditionnels, jouissant d'une autorité importante au niveau local, comme chefs principaux[23].

Une autre version de l'indirect rule est instaurée en 1933. Le gouvernement autorise les chefs et leurs conseils, nommés Native Authorities, mais ils ne disposent que de peu de pouvoir et de moyens financiers[24] - [25]. Les Native Authorities peuvent mettre en place des tribunaux (Native Courts) de droit coutumier. Cependant, Charles Bowring, gouverneur de 1924 à 1929, estime que le système fondé sur les chefs traditionnels est en déclin et qu'on ne peut s'y fier. Les tribunaux coutumiers n'ont pas compétence sur les domaines fonciers appartenant aux Européens, lesquels sont supervisés par les District Commissioners. Ces derniers sont chargés de faire appliquer les impopulaires lois agricoles ; ils s'occupent, en outre, de la grande majorité des différends civils dans le protectorat[26].

À partir de 1902, les Britanniques font des lois anglaises le cadre légal officiel du protectorat et mettent en place une « Haute Cour » de justice sur le modèle anglais, avec un Chief Justice et autres magistrats. Les appels sont entendus par la East African Court of Appeal (en) qui siège à Zanzibar. Les lois coutumières peuvent être invoquées (mais ce n'est pas obligatoire) dans les situations impliquant les Africains, à condition qu'elles n'entrent pas en contradiction avec les principes légaux de la loi britannique[27]. Le maintien de l'ordre est d'abord assuré par les King's African Rifles (des troupes militaires « indigènes »)[28], dont certains sont détachés pour aider les commissaires de district, ou par des policiers, mal formés, recrutés par ces mêmes commissaires. Une force de police coloniale mieux formée est mise sur pied en 1922 mais, en 1945, elle ne compte encore que cinq cents agents[29].

Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement augmente ses dépenses en matière de police et étend ses forces dans les zones rurales. Une école de police est ouverte en 1952, les effectifs de policiers atteignent sept cent cinquante en 1959, et de nouvelles unités sont créées : la Special Branch (renseignements) et la Police Mobile Force, dans un rôle anti-émeute. Ces changements s'avèrent insuffisants lorsque des troubles majeurs éclatent en 1959, prélude aux luttes pour l'indépendance. Le gouvernement déclare l'état d'urgence et des forces militaires sont envoyées depuis les Rhodésies et le Tanganyka. Les effectifs policiers atteignent rapidement 3 000 personnes (y compris les officiers supérieurs britanniques), dont hérite le Malawi Congress Party (successeur du NAC) lorsqu'il prend le pouvoir en 1962[30].

Problématique foncière

Domaines privés

L'accaparement des terres par les Européens est un problème politique et social majeur. Entre 1892 et 1894, presque un million et demi d'hectares, 15 % des terres, est acquis par des Européens grâce aux Certificates of Claim (forme locale de titre de propriété). Sur ce total, à peu près un million d'hectares appartient à la British South Africa Company, intéressée par le potentiel minier, et ne sert pas à la production agricole. Les terres restantes, plus de 350 000 hectares, sont les meilleures terres arables des hauts plateaux de la Shire (Shire Highlands), la partie la plus densément peuplée du protectorat et la zone agricole dont dépendent les habitants pour la production de nourriture[31].

Le premier commissaire du protectorat (à l'époque du Protectorat britannique d'Afrique centrale), Harry Johnston, espère faire des hauts plateaux de la Shire une zone de peuplement européen à large échelle. Plus tard, il les considère comme trop malsains. Il admet que l'importante population africaine a besoin de terres en quantité suffisante pour subvenir à ses besoins, mais ses successeurs ne partagent pas ce point de vue[32]. Les acquisitions de terres après 1894 sont de moindre ampleur. Environ 250 000 acres (env. 100 000 hectares) de terres de la Couronne sont vendues en tenure franche ou louées, et près de 400 000 acres (env. 162 000 hectares), à l'origine sous forme de Certificates of claim, sont vendues ou louées pour des propriétés dont la superficie moyenne est d'environ 1 000 acres (env. 400 hectares). Beaucoup d'entre elles sont de petites fermes exploitées par des Européens, venus au Nyassaland après la Première Guerre mondiale pour cultiver du tabac[33] - [34]. Deux grandes ceintures, l'une allant de la ville de Zomba à Blantyre-Limbe, la seconde de Limbe à la ville de Thyolo, sont presque entièrement constituées de domaines appartenant à des Européens. Dans ces deux zones, les terres en fiducie (terres de la Couronne), disponibles pour les Africains, sont rares et, par conséquent, surpeuplées[35].

En 1920, une commission foncière créée par les autorités du Nyassaland propose encore, néanmoins, d'ouvrir à l'achat de nouvelles terres afin de promouvoir le développement de petites et moyennes plantations européennes, à partir des 700 000 acres (283 000 hectares) de terres de la Couronne, qui, selon elle, restent disponibles après la prise en compte des besoins actuels et futurs des populations africaines. Ce plan est rejeté par le Colonial Office[36].

Dans les premières années du protectorat, peu de terres des domaines fonciers sont cultivées. Les colons ont besoin de main-d'œuvre et encouragent les Africains à rester sur les terres non cultivées. Dans les années 1880, de grandes zones des hauts plateaux de la Shire se trouve dépeuplées du fait des conflits et des raids esclavagistes. Ce sont ces zones presque vides et difficiles à défendre militairement que les Européens revendiquent durant les années 1880 et 1890. Peu de personnes résident sur ces terres à ce moment. Lorsque les Européens instaurent une taxe à payer par les métayers africains déjà installés, la plupart de ceux-ci quittent les domaines. Ceux qui avaient déjà fui évitent de revenir s'installer sur les terres des domaines fonciers européens[37] - [38].

De nouveaux travailleurs sont encouragés à s'installer dans les grands domaines et à faire pousser leur propre subsistance en échange d'un loyer. Cela attire des migrants du Mozambique, appelés localement Anguru. Au début, les loyers sont habituellement payés par deux mois de travail en faveur des propriétaires, un système appelé thangata. Le temps passant, les propriétaires se mettent à exiger un allongement de la durée du travail permettant de s'acquitter des loyers[39] - [40]. En 1911, on estime qu'environ 9 % des Africains résident dans les domaines ; en 1945, c'est environ 10 %. Les domaines représentent 5 % de la surface du protectorat mais 15 % des terres cultivables. Les domaines fonciers ont donc une population faible au regard de leurs qualités agricoles[41] - [42].

Trois grandes sociétés ont des propriétés foncières sur les hauts plateaux de la Shire. La British Central Africa Company possède à l'origine 350 000 acres (env. 140 000 hectares), mais, après 1928, elle vend ou loue 50 000 acres (env. 20 000 hectares). Il lui reste de vastes zones de terres contiguës, chacune faisant environ 100 000 acres (env. 40 000 hectares), sur les plateaux. Le reste de ses possessions foncières se trouve dans la vallée ou proche de la vallée de la Shire. À la fin des années 1920, elle collecte les loyers des fermiers africains résidant dans ses domaines surpeuplés et non supervisés. La société A. L. Bruce Estates Ltd. possède 160 000 acres (env. 65 000 hectares), pour la plupart situées dans le seul domaine de Magomero, dans les districts de Zomba et de Chiradzulu. Avant les années 1940, elle n'a vendu que peu de ses terres et préfère les cultiver directement. En 1948, le domaine est en grande partie loué à des fermiers qui produisent toutes les récoltes. Blantyre and East Africa Ltd (en), quant à elle, possède à l'origine 157 000 acres (env. 63 000 hectares) dans les districts de Blantyre et de Zomba. Elle vend des terres à de petits planteurs ce qui réduit ses possessions à 91 500 acres (env. 37 000 hectares) en 1925. Jusqu'en 1930 environ, elle commercialise les productions de ses fermiers, mais ensuite elle cherche à obtenir des loyers en espèces[43] - [44] - [45]

En 1920, la commission foncière examine la situation des Africains vivant dans les domaines et propose de leur accorder de meilleures garanties d'occupation. À l'exception des personnes âgées et des veuves, tous les résidents doivent payer un loyer sous forme de travail ou en vendant leurs récoltes à leurs propriétaires, en échange d'une régulation du niveau des loyers. Ces propositions sont mises en œuvre en 1928, après le recensement de 1926 qui montre que 10 % de la population, environ 115 000 personnes, vit dans les domaines[46] - [47].

Avant 1928, le loyer annuel est de 6 shillings (30 pence). Après 1928, le loyer maximum est fixé à un maximum de 1 £ par tranche de 8 acres (3,2 hectares), quoique certains propriétaires réclament moins. Les loyers payés en nature supposent la livraison de récoltes d'une valeur comprise entre 30 et 50 shillings au lieu de 1 £ en espèces, afin de décourager cette option. Les propriétaires peuvent expulser jusqu'à 10 % de leurs locataires tous les cinq ans sans motif, peuvent expulser les enfants de sexe masculin des résidents lorsqu'ils atteignent l'âge de seize ans, et peuvent refuser d'autoriser l'installation des maris des filles des résidents. L'objectif est d'éviter le surpeuplement, mais il y a peu de terres disponibles pour réinstaller les personnes expulsées. À partir de 1943, les expulsions rencontrent une forte résistance[48].

Terres africaines

La législation britannique de 1902 traite toutes les terres du Nyassaland qui n'ont pas été concédées en pleine propriété comme des terres de la Couronne, qui peuvent être aliénées indépendamment des souhaits de leurs résidents. En 1904, le gouverneur reçoit le pouvoir de réserver des terres de la Couronne (appelées Native Trust Land[note 2]) au bénéfice des communautés africaines ; ce n'est qu'en 1936 que la conversion de terres ayant le statut de Native Trust Land en terrains pouvant être aliénés est interdite par l'ordonnance nommée Native Trust Lands Order. Le but de cette législation est de rassurer les Africains quant à leurs droits de résidence et sur le fait que les terres ne peuvent plus être échangées ou vendues sans leur consentement[49] - [50]. Cette assurance est nécessaire car, en 1920, alors que les Native Trust Land couvrent 6,6 millions d'acres (2 671 000 hectares), un débat a lieu quant aux besoins respectifs des Européens et des Africains. Alors que la population africaine est sur la voie d'un doublement en trente ans, l'administration du protectorat suggère néanmoins qu'il est possible de créer de nouveaux domaines en dehors des hauts plateaux de la Shire[51].

Durant tout l'existence du protectorat, l'immense majorité de la population est rurale et 90 % de cette population rurale vit sur des terres de la Couronne, réserves naturelles comprises. L'accès aux terres pour l'agriculture est régi par les lois coutumières. Ces dernières varient mais, en règle générale, il s'agit de droits d'usage à exploiter les terres, transmissibles au fil des générations, mais pas de droits de propriété au sens occidental. Ces droits d'usage peuvent être retirés si les terres sont négligées ou abandonnées. Les dirigeants traditionnels accordent ces droits aux membres de la communauté, mais rarement à des étrangers. Le droit coutumier n'a guère de statut juridique au début de la période coloniale et les terres coutumières et les communautés qui les utilisent à l'époque ne sont guère reconnues ou protégées[52] - [53].

On a prétendu que, durant la période coloniale et jusqu'en 1982, le Malawi aurait disposé de suffisamment de terres arables pour répondre aux besoins alimentaire de base de sa population si les terres avaient été équitablement réparties et dévolues à la production alimentaire[54]. Cependant, dès 1920, si la commission foncière ne considère pas que le pays est intrinsèquement surpeuplé, elle note cependant que, dans les districts congestionnés où une grande partie de la population active est employée, en particulier dans les plantations de thé ou à proximité des villes, les familles n'ont qu'une ou deux acres (0,4 à 0,8 hectare) à cultiver[55] ; en 1946, les districts congestionnés sont encore plus surpeuplés[56].

Réforme foncière

À partir de 1938, l'administration du protectorat commence à acheter de petites parcelles de terrains sous-exploités pour reloger les personnes expulsées des grands domaines fonciers. C'est, cependant, insuffisant, et, en 1942, des centaines de personnes du district de Blantyre refusent de se plier aux arrêtés d'expulsion qui les frappent tant qu'elles n'ont pas de terrains pour se réinstaller. Le problème se pose à nouveau deux ans plus tard dans le populeux district de Cholo, couvert pour les deux-tiers de sa superficie par des domaines appartenant aux Européens[57].

En 1946 le gouvernement du Nyassaland crée une commission, la « commission Abrahams », du nom de son unique membre. Elle est chargée d'enquêter sur les questions foncières à la suite des troubles et des émeutes qui ont opposé les locataires des domaines aux propriétaires européens en 1943 et 1945. Sidney Abrahams propose que le gouvernement achète les terres inexploitées ou sous-exploitées appartenant aux domaines des Européens afin de les transformer en terres de la Couronne, qui seraient rendues disponibles pour les paysans Africains. Ceux qui résident dans les domaines se verraient offrir le choix d'y rester en tant que locataires ou salariés ou pourraient s'établir sur ces terres rendues disponibles. Ces propositions ne sont pas entièrement appliquées avant 1952[58]. Ce rapport divise l'opinion. Les Africains sont en faveur de ces propositions tout comme Edmund Richards, le gouverneur de 1942 à 1947, qui avait créé la commission, ainsi que son successeur, le gouverneur Geoffrey Colby. Les propriétaires fonciers y sont fortement opposés et la plupart des colons européens s'y opposent âprement[59].

À la suite du rapport Abrahams, le gouvernement met sur pied, en 1947, un comité de planification foncière afin d'examiner la mise en œuvre de ces propositions et de négocier les terres destinées aux réinstallations. Le comité recommande la ré-acquisition des seules terres sous-exploitées ou occupées par un grand nombre de résidents ou de « locataires » (des agriculteurs « fermiers », i.e. exploitant des terres en fermage) africains. Les terrains susceptibles d'être développés en tant que futurs domaines agricoles seraient protégés contre l'agriculture non-organisée[60]. À compter de 1948, le programme d'acquisition des terres s'intensifie, finalement aidé par les propriétaires qui ne voient pas d'avenir dans la simple location de terres et la commercialisation des récoltes de leurs locataires. En 1948, on estime qu'il reste 1,2 million d'acres (env. 487 000 hectares) de domaines en pleine propriété, abritant une population africaine de 200 000 habitants. Au moment de l'indépendance, en 1964, il ne reste plus que 422 000 acres (171 000 hectares) de domaines appartenant à des Européens, principalement sous forme de plantations de thé ou de petits domaines exploités directement par leurs propriétaires[61] - [62].

Économie coloniale

Économie agricole

Quoique le Nyassaland possède quelques ressources minières, en particulier du charbon, elles ne sont pas exploitées à l'époque coloniale[63]. Sans utilisation des ressources minières, l'économie du protectorat est donc fondée sur l'agriculture ; en 1907 la majeure partie des habitants pratiquent l'agriculture vivrière. Du milieu à la fin du XIXe siècle, manioc, riz, haricots et millet sont cultivés dans la vallée de la Shire ; le maïs, le manioc, les patates douces et le sorgho poussent sur les hauts plateaux de la Shire, tandis que le manioc, le millet et l'arachide sont cultivés le long des rives du lac Nyasa (le lac Malawi). Ces cultures servent de base à l'alimentation durant la période coloniale avec cependant une décroissance du millet au profit du maïs. Le tabac et une variété locale de coton commencent aussi à être largement cultivés[64].

Dans tout le protectorat, les autorités coloniales favorisent les intérêts des planteurs européens. Leur attitude négative à l'encontre de l'agriculture locale, qui n'est pas soutenue — l'agriculture itinérante est critiquée[65] —, empêche la mise en place d'une économie paysanne fonctionnelle[66] - [67]..

Les sols sont relativement peu fertiles, pauvres en nutriments ainsi qu'en matières organiques et ils sont sujets à l'érosion. Les meilleures techniques de culture pour de tels sols supposent dix à quinze ans de jachère après deux ou trois ans de culture, ce qui explique la culture itinérante pratiquée à l'origine. Mais, avec les débuts d'une agriculture plus intensive dans les années 1930, la surface et la durée des jachères se réduisent progressivement dans les zones les plus peuplées, ce qui dégrade la fertilité des sols, surexploités[68] - [69]. La prédiction du ministère de l'Agriculture selon laquelle la fertilité du sol diminuerait rapidement est nuancée par des recherches récentes qui montrent que la majorité des sols du Malawi peut permettre aux petits exploitants de produire du maïs. La plupart des sols ont suffisamment, quoiqu'à peine, de matières organiques et d'éléments nutritifs, bien que leur faible teneur en azote et en phosphore nécessite l'utilisation d'engrais chimiques et de fumier[70].

Dans les premières années du XXe siècle, les domaines aux mains des Européens produisent directement les produits agricoles destinés à l'exportation (cultures de rente) ; à partir des années 1930, une grande proportion de ces cultures de rente, en particulier le tabac, est assurée par les Africains, soit à partir de petites propriétés installées sur les terres de la Couronne, soit à partir des terres exploitées en fermage dans les grands domaines. La première des cultures de rente est le café, cultivé en quantité dès 1895. Mais la compétition avec le Brésil, qui inonde le marché mondial à partir de 1905, ainsi que la sécheresse, amènent à remplacer le café par le coton. Les planteurs commencent à cultiver le tabac sur les hauts plateaux de la Shire et le coton dans la vallée de la Shire[71].

Le thé commence à être exploité commercialement en 1905 sur les hauts plateaux, et, lorsqu'en 1908 est ouvert un chemin de fer (le Shire Highlands Railway), la culture du thé et du tabac croît de manière importante. Durant les cinquante six ans d'existence du protectorat, le tabac, le thé et le coton sont ses principales exportations, mais le thé est la seule production qui reste cultivée dans le système des grands domaines[72]. Le principal obstacle à l'augmentation des exportations est le coût élevé du transport depuis le Nyassaland jusqu'à la côte, la piètre qualité de la plupart des produits et l'opposition des colons à laisser les Africains cultiver et commercialiser eux-mêmes le coton et le tabac, par crainte de la concurrence avec leurs propres productions, issues des grandes propriétés foncières[73].

Tabac

.jpg.webp)

Le tabac, dont la culture est assurée par les planteurs européens sur les hauts plateaux de la Shire, voit ses surfaces cultivées passer de 4 500 acres (1 800 hectares) en 1911 à 14 200 acres (5 700 hectares env.) en 1920, produisant 2 500 tonnes de tabac blond de Virginie ; il est traité par séchage à l'air chaud (Flue-cured tobacco (en)) pour la fabrication de cigarettes. Après 1920, environ 5 % des récoltes commercialisées concernent le tabac dark-fired, du tabac brun, produit par les fermiers africains ; cette proportion atteint 14 % en 1924. La Première Guerre mondiale dynamise la production de tabac mais, après la guerre, la concurrence du tabac produit aux États-Unis amène, dans le cadre de la « préférence impériale (en) » (un accord de libre-échange entre les dominions et colonies britanniques) à alléger ou rembourser les droits de douane pour soutenir les planteurs du Nyassaland[74].

La majeure partie du tabac produit par les domaines des Européens est de médiocre qualité. En 1921, sur 3 500 tonnes produites, seules 1 500 tonnes sont commercialisables ; beaucoup de petits producteurs européens abandonne le secteur, leur nombre chute de 229 à 82 entre 1919 et 1935. Le déclin du tabac flue-cured s'intensifie dans les années 1920. Les Européens produisent 86 % du tabac en 1924, 57 % en 1927 et 16 % en 1936. En dépit de cela, le tabac représente entre 65 et 80 % des exportations durant la période allant de 1921 à 1932[75] - [34].

La création de l'Office du tabac autochtone (en) en 1926 stimule la production du tabac brun fire-cured. En 1935, 70 % de la production nationale de tabac provient de la région Centrale, où l'Office compte 30 000 producteurs enregistrés. À l'origine, ces derniers cultivent des terres de la Couronne, mais, plus tard, les domaines passent des contrats de métayage avec ce qu'on appelle des visiting tenants, c'est-à-dire des métayers non résidents, qui n'habitent pas sur les terres des domaines. Le nombre de producteurs fluctue jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puis s'accroît constamment à partir de ce moment. En 1950, environ 104 500 producteurs cultivent 132 000 acres (env. 54 000 hectares et produisent 10 000 tonnes de tabac ; 15 000 producteurs sont établis dans la région Sud. Les trois-quarts des producteurs sont des petits propriétaires cultivant les terres de la Couronne, le reste étant des métayers des domaines. Leur nombre décline après 1950, mais ils sont encore 70 000 en 1965, produisant 12 000 tonnes de tabac. La valeur des exportations de tabac croît en valeur absolue, mais, après 1935, décroît en proportion du total des exportations du fait de l'importance croissante du thé[76] - [77] - [78].

Coton

Le coton égyptien est cultivé commercialement par de petits propriétaires africains dans la haute vallée de la Shire à partir de 1903, puis sa culture s'étend à la basse vallée et aux rives du lac Nyasa. En 1905, le coton américain est cultivé dans des domaines des hauts plateaux. Jusqu'en 1912, les récoltes sont achetées exclusivement par la British Central Africa Company et l'African Lakes Corporation ; ensuite, le gouvernement met en place un marché du coton qui permet aux producteurs d'obtenir un meilleur prix pour leurs productions[79].

En 1905, 22 000 acres (env. 8 900 hectares) de terres inadaptées, cultivées par des planteurs inexpérimentés, ne permettent de produire que 140 tonnes de coton exportables. Les surfaces cultivées diminuent de moitié (10 000 acres mais la qualité s'améliore, ce qui fait que le coton représente 44 % de la valeur des exportations en 1917, lorsque la Première Guerre stimule la demande. Une pénurie de main-d'œuvre et des inondations désastreuses dans la basse vallée de la Shire provoquent une chute de la production à 365 tonnes en 1918. Ce n'est qu'en 1924 que le secteur se redresse, produisant 2 700 tonnes en 1932 et un record de 4 000 tonnes exportées en 1935. Il s'agit principalement de la production africaine de la basse vallée de la Shire, la production des domaines européens devenant insignifiante. L'importance relative des exportations de coton passe de 16 % du total en 1922 à 5 % en 1932, puis se redresse à 10 % en 1941, tombant à 7 % en 1951. La qualité du coton produit s'améliore à partir des années 1950 grâce à des contrôles plus stricts des ravageurs et, bien que 80 % de la récolte provient de la basse vallée de la Shire, le coton commence également à être cultivé sur la rive nord du lac Malawi. La production varie considérablement et des quantités croissantes sont utilisées au niveau national, mais, à l'indépendance, le coton n'est que la quatrième culture d'exportation en valeur[80] - [81].

Thé

Le Nyassaland exporte du thé à partir de 1904, lorsque des plantations sont établies dans les zones pluvieuse du district de Mulanje, plus tard étendues au district de Cholo. Les exportations augmentent régulièrement, passant de 375 tonnes en 1922 à 1 250 tonnes en 1932, pour 12 500 acres (5 000 hectares env.) plantées. L'importance du thé s'accroît considérablement après 1934, passant de 6 % du total des exportations à plus de 20 % en 1935. Il ne redescendra jamais en dessous de ce niveau, atteignant 40 % entre 1938 et 1942 ; en 1955, 1957 et 1960, les exportations de thé dépassent en valeur celles du tabac ; jusqu'au milieu des années 1960, le Nyassaland est le pays d'Afrique qui possède la plus grande superficie de terres dévolues à la culture du thé. Malgré son importance dans l'économie du protectorat, le principal problème est que la qualité de la production est médiocre[82] - [83].

Arachide

Les exportations d'arachide sont, avant 1951, insignifiantes, atteignant seulement 316 tonnes cette année-là. Le gouvernement promeut sa culture et les meilleurs prix permettent une croissance dans le milieu et la fin des années 1950. À l'indépendance, les exportations annuelles atteignent 25 000 tonnes et se situent à la troisième place des exportations en valeur. L'arachide est aussi de plus en plus cultivée pour la consommation alimentaire locale[84].

Huile de tung

Dans les années 1930 et 1940, le Nyassaland est un producteur majeur d'huile de tung ; 20 000 acres (env. 8 000 hectares) de terres y sont consacrées sur les hauts plateaux. Cependant, après 1953, les prix mondiaux décroissent car l'huile de tung est concurrencée par des produits pétrochimiques à bas coût[84].

Maïs

Jusqu'en 1949, le maïs n'est pas exporté mais le gouvernement veut en faire une culture de rente et 38 500 tonnes sont exportées en 1955. Au moment de l'indépendance, la demande locale réduit les exportations à presque rien[84].

Malnutrition et famines

Les crises alimentaires ponctuelles sont fréquentes à l'époque pré-coloniale et au début de la période coloniale ; les paysans cultivent leurs aliments et ne disposent que de peu de surplus, destinés à être échangés contre du bétail ou à soutenir leurs proches. Les crises alimentaires sont souvent associées aux guerres, comme en 1863, lorsqu'une sévère famine touche le sud du pays[85] - [86]. Une explication habituelle concernant l'insécurité alimentaire durant la période coloniale en consiste à exposer que les personnes sont conduites à la pauvreté par l'expropriation, destinée à convertir les terres consacrées à l'agriculture vivrière en terres dévolues aux cultures de rente et, corollairement, à forcer les paysans à travailler à ces cultures de rente pour le compte de tiers (les colons), ce qui réduit leur capacité à produire leur propre nourriture. Les récoltes commercialisables qu'ils arrivent cependant à produire sont sous-payées et des loyers et taxes frappent les résidents qui habitent les terres expropriées, ce qui réduit d'autant leur capacité financière à acheter de la nourriture. L'introduction d'une économie de marché met à mal les stratégies pré-coloniales, telles la culture de produits secondaires, qui permet un effet de substitution en cas d'échec de la production principale, la cueillette d'aliments « sauvages » ou l'appui de la communauté, de la famille et des amis. Tout cela finit par créer une sous-classe de pauvres souffrant de malnutrition chronique[87].

Le Nyassaland connaît des famines locales en 1918 et à plusieurs reprises entre 1920 et 1924, et connaît des pénuries alimentaires les autres années. Le gouvernement n'intervient que peu tant que la situation n'est pas critique, ce qui fait que les interventions tardives coûtent plus cher, et il hésite à apporter son soutien aux personnes valides. Il importe cependant environ 2 000 tonnes de maïs en 1922 et 1923 et achète des céréales dans les régions moins touchées, mais il ne prend pas les dispositions nécessaires pour éviter les famines futures. Ces évènements sont cependant de moindre ampleur que la famine de 1949[88] - [89].

En novembre et , les pluies cessent plusieurs mois plus tôt que la normale, et une pénurie alimentaire se fait jour rapidement sur les hauts plateaux de la Shire. Les employés du gouvernement et des missions, un grand nombre de travailleurs urbains et quelques locataires des domaines fonciers reçoivent de la nourriture, gratuite, à bas prix ou à crédit. Ceux qui sont le moins en mesure de faire face, les veuves, les épouses abandonnées, les personnes âgées, les plus jeunes et ceux qui étaient déjà dans la misère, souffrent le plus, les familles ne pouvant aider les parents éloignés. En 1949 et 1950, 25 000 tonnes de nourriture sont importées, mais les premières livraisons sont retardées. Le bilan officiel des morts est compris entre 100 et 200, mais le nombre réel est probablement supérieur[90] - [91] - [92].

Transport

À l'époque de l'expédition de Livingstone en 1859, le Zambèze, la Shire et le lac Nyasa sont les voies, fluviales en l'occurrence, les plus pratiques en matière de transport au Nyassaland. Néanmoins, les complexes Zambèze-basse vallée de la Shire et haute-vallée de la Shire-lac Nyassa sont séparés par 70 kilomètres parsemés de chutes d'eau et de rapides dans la moyenne vallée de la Shire, ce qui empêche une navigation continue. Les principaux centres économiques, Blantyre et les hauts plateaux de la Shire, sont éloignés de 40 kilomètres de la rivière Shire et le transport des marchandises se fait à dos d'hommes[note 3] ou par charrettes à bœufs, ce qui est inefficace et coûteux. Jusqu'en 1914, de petits bateaux fluviaux à vapeur, transportant un maximum de cent tonnes, opèrent entre Chinde, à l'embouchure du Zambèze et la basse vallée de la Shire, un trajet d'environ 290 kilomètres. Le gouvernement britannique détient un bail de 99 ans pour le site de Chinde, là où les passagers de l'Union-Castle Line et de la Deutsche Ost-Afrika Linie (de) sont transférés sur les vapeurs fluviaux, mais le service est suspendu en 1914. L'Union-Castle reprend du service entre 1918 et 1922, mais le port de Chinde est endommagé par un cyclone, entraînant la fin des dessertes fluviales[93].

Jusqu'à l'arrivée du chemin de fer en 1907, les passagers et les marchandises embarqués à Chinde sont transférés dans de plus petits bateaux à Chiromo, afin de rejoindre, 70 kilomètres en amont, Chikwawa, ville à partir de laquelle le trajet se termine par voie terrestre. Le faible niveau d'eau dans le lac Nyasa réduit le volume d'eau dans la rivière Shire entre 1896 et 1934 ; cela, conjugué aux bancs de sable, rend la navigation difficile à la saison sèche. Le port principal est déplacé de Chiromo à Port Herald en 1908, mais, en 1912, il devient extrêmement difficile voire impossible de l'utiliser. Un port sur le Zambèze s'avère nécessaire. L'extension du chemin de fer jusqu'au Zambèze en 1914 signe la fin du transport fluvial dans la basse vallées de la Shire ; le faible niveau d'eau dans la haute vallée aboutit au même résultat. Seule la navigation sur le lac Nyasa/Malawi perdure jusqu'à nos jours[94] - [95].

Un certain nombre de vapeurs fluviaux, à l'origine basés à Fort Johnston, desservent les communautés des rives du lac Nyasa, qui ne disposent que de routes en piètre état. Leur intérêt s'accroît en 1935 lorsque l'extension vers le nord du chemin de fer venant de Blantyre permet de rejoindre le lac, et un terminal est créé à Salima. Les installations portuaires au bord du lac sont cependant souvent sommaires et il existe peu de routes permettant de rejoindre ces ports ; certains, dans le nord, n'ont aucune connexion par voie terrestre[96] - [97].

Le train permet d'améliorer les transports dans le protectorat car aucun point du Nyassaland n'est à moins de 300 kilomètes d'un port océanique utilisable. Une courte ligne de chemin de fer connectée aux ports fluviaux permet d'éviter le portage humain et est plus pratique qu'une ligne directe depuis la côte, qui doit traverser des zones désertiques. Le Shire Highlands Railway ouvre une ligne de Blantyre à Chiromo en 1907 ; elle est ensuite étendue jusqu'à Port Herald (aujourd'hui Nsanje), à 180 kilomètres de Blantyre en 1908. Lorsque Port Herald devient inutilisable, la British South Africa Company construit en 1914 le Central African Railway, circulant pour sa plus grande partie au Mozambique, qui relie Port Herald à Chindio sur la rive nord du Zambèze, un tracé d'une centaine de kilomètres. Depuis là, les marchandises venues par vapeurs fluviaux depuis Chinde rejoignent Beira au Mozambique, port sur l'océan Indien. Tout cela suppose trois transbordements et des délais considérables. Le Central African Railway est construit sans grands soins et il nécessite une maintenance coûteuse et, très tôt, d'importantes réparations[98].

Chinde est sévèrement endommagée par un cyclone en 1922 et devient inutilisable par les navires de fort tonnage. Les alternatives sont le port de Beira, qui devient un port important au début du XXe siècle, et le port de Quelimane. Beira est rapidement congestionné et d'importantes améliorations lui sont apportées dans les années 1920. Quant à Quelimane, la route pour le rejoindre est plus courte mais les installations portuaires sont sous-développées. Le Trans-Zambezia Railway, construit entre 1919 et 1922, parcourt 270 kilomètres depuis la rive sud du Zambèze et rejoint la ligne principale qui va de Beira à la Rhodésie. Ses initiateurs ont des intérêts dans le port de Beira, et ils supportent le coût élevé de la ligne et ignorent le fait qu'il serait plus bénéfique pour le Nyassaland d'avoir une alternative routière et un trajet plus court[95] - [99].

Les ferrys qui traversent le Zambèze, utilisant des vapeurs pour remorquer des barges, ont des capacités limitées et constituent le maillon faible de la liaison vers Beira. Durant une partie de l'année les eaux sont trop basses et, à d'autres moments, elles sont trop tumultueuses… En 1935, la traversée est facilitée par la construction du pont Dona Ana, long de près de 3,5 kilomètres, permettant une liaison ferroviaire ininterrompue du Nyassaland jusqu'à l'océan. La même année, la liaison ferroviaire depuis Blantyre jusqu'au lac Nyasa est terminée[100].

La construction du pont et l'extension vers le nord du chemin de fer ne génèrent pas le trafic attendu ; ce n'est qu'en 1946 que les volumes prévus pour 1937 sont atteints. La liaison est inadaptée au transport lourd ; il s'agit d'une ligne à voie unique, avec des virages serrés et des pentes raides. Les coûts de maintenance sont élevés et le fret moins important que prévu ; il est ainsi trois fois inférieur aux volumes transportés dans les Rhodésies et en Afrique de l'Est. Malgré son coût et son inefficacité, la ligne qui relie Beira au Nyassaland devient la principale voie de communication jusqu'à l'indépendance et après. Une seconde ligne venant du port de Nacala, au Mozambique, est envisagée dès 1964 ; elle devient la principale liaison pour les exportations et les importations du Malawi[101]. - [102].

Dans les premiers temps du protectorat, les routes ne sont guère que des pistes, à peine praticables en saison des pluies. Un réseau routier adapté au transport motorisé est développé dans la moitié sud du territoire dans les années 1920 afin de remplacer le portage humain ; dans le nord, il n'existe, jusqu'à la fin des années 1930, que très peu de routes praticables en toutes saisons et le transport routier par véhicules motorisés est donc concentré dans le sud. Le transport routier devient une alternative au transport ferroviaire, mais les réglements gouvernementaux favorisant le transport ferroviaire entravent son développement. Lorsque l'extension vers le nord du réseau ferré est achevée, les propositions de construction d'un échangeur routier à Salima et d'amélioration des routes dans la province centrale, pour aider au développement du Nyassaland central et de la Zambie orientale, ne sont pas mises en œuvre. Le transport routier reste sous-développé et, au moment de l'indépendance, il y a peu de routes goudronnées[103] - [104].

Le transport aérien commence modestement en 1934 avec un service hebdomadaire assuré par les Rhodesian et Nyasaland Airways, depuis une piste à Chileka (près de Blantyre) qui permet de relier Salisbury ; le service devient bi-hebdomadaire en 1937. Blantyre/Chileka est aussi reliée à Beira à partir de 1935. Tous les lignes aériennes sont suspendues en 1940. En 1946, la Central African Airways (en) (CAA), soutenue par les gouvernements de Rhodésie du Nord et du Sud et par celui du Nyassaland, entre en activité. La ligne Salisbury-Blantyre est prolongée jusqu'à Nairobi, une ligne Blantyre-Lilongwe-Lusaka est créée et des lignes locales relient Salima et Karonga. La branche du Nyassaland de l'entreprise devient Air Malawi en 1964, d'abord filiale de la CAA, puis compagnie nationale indépendante en 1967[105] - [106].

Nationalisme et indépendance

Origines du nationalisme

Les premières contestations du régime colonial ont deux origines. En premier lieu, les Églises indépendantes africaines rejettent le contrôle des missionnaires et, au travers de mouvements, entre autres celui de la Tour de Garde, émanation des Témoins de Jéhovah, prêchent des doctrines millénaristes que les autorités considèrent comme séditieuses. En second lieu, les Africains élevés dans les missions ou à l'étranger, recherchent le progrès économique, social et politique via la création d'associations d'autochtones (Native Associations). Les deux mouvements sont plutôt pacifiques, mais, en 1915, un soulèvement violent, mené par John Chilembwe, montre le niveau de frustration des Africains éduqués quant à la reconnaissance de leurs attentes et leur colère à l'encontre des morts de la Première Guerre mondiale, considérée comme une affaire de Blancs ne concernant pas le continent africain[107]. Après la révolte de Chilembwe, les protestations sont matées jusque dans les années 1930 et se concentrent sur l'amélioration de l'éducation et de l'agriculture africaines. L'idée d'une représentation politique reste encore lointaine. Cependant, en 1930, une déclaration du gouvernement britannique disant que les colons blancs au nord du Zambèze ne peuvent former un gouvernement minoritaire dominant les Africains éveille les prémisses d'une conscience politique[108].

Les errements de la gouvernance de la Rhodésie du Sud amènent une commission royale à envisager une future association entre les Rhodésies du Nord et du Sud, entre la Rhodésie du Nord et le Nyassaland, voire entre les trois territoires. En dépit du rejet unanime, de la part des Africains, d'un regroupement avec la Rhodésie du Sud, la « commission Bledisloe (en) », dans son rapport de 1939, n'exclut pas une certaine forme d'association future, à condition que la discrimination raciale pratiquée en Rhodésie du Sud ne soit pas appliquée au nord du Zambèze[109] - [110].

Le danger que représentent les lois de Rhodésie du Sud font que les demandes africaines en matière de droits politiques s'amplifient et, en 1944, diverses associations s'unissent sous le titre de Nyasaland African Congress (NAC). L'une de ses premières demandes est de demander une représentation africaine au conseil législatif, ce qui lui est concédé en 1949[111]. À partir de 1946, le NAC reçoit le soutien financier et politique d'Hastings Banda, lequel réside en Grande-Bretagne à ce moment. Malgré ce soutien, le NAC perd de son élan jusqu'au regroupement de 1948 qui le revivifie[112].

Le gouvernement britannique d'après-guerre est persuadé que le regroupement des possessions coloniales d'Afrique centrale permettrait de réduire les coûts, et il approuve une solution fédérale plutôt que la fusion complète que préfère le gouvernement de Rhodésie du Sud. Les principales objections à l'idée de fédération sont résumées dans un mémorandum, rédigé en 1951 par Hastings Banda pour le Nyassaland et par Harry Nkumbula (en) pour la Rhodésie du Nord. L'argument principal est que la domination politique de la minorité blanche en Rhodésie du Sud empêcherait une plus grande participation africaine et que les hommes politiques de Rhodésie du Sud, s'ils étaient au pouvoir, ne fut-ce que partiellement, amèneraient à l'expansion de la discrimination et de la ségrégation raciale[113] - [114].

La fédération des Rhodésies et du Nyassaland est mise en œuvre en 1953, malgré une très forte opposition amenant notamment des émeutes et des morts dans le district de Cholo. Cette année-là, le NAC s'oppose à la fédération et demande l'indépendance. Ses partisans manifestent contre les taxes et les lois. Au début de 1954, le NAC adopte une position ambiguë, acceptant que deux de ses membres se présentent pour les élections au parlement fédéral[115] et perd la majeure partie de ses soutiens[116] - [117]. Peu après sa formation, le gouvernement fédéral tente de prendre le contrôle des affaires africaines à la place du Colonial Office. Il réduit aussi les modestes propositions de développement post-guerre avancées par ce même Colonial Office[118] - [119].

En 1955, la suggestion du gouverneur du Nyassaland de faire passer la représentation africaine au conseil législatif de trois à cinq membres est acceptée. Les membres africains ne sont plus nommés par le gouverneur mais sont nommés par les conseils provinciaux, plus réceptifs aux souhaits du peuple. C'est ainsi que des membres plus radicaux rejoignent le conseil législatif, dont deux membres du NAC, Henry Chipembere (en) et Kanyama Chiume (en), en 1956[120].

Plusieurs jeunes membres du NAC n'ont qu'une confiance limitée dans leur dirigeant, Thamar Dillon Thomas Banda (en), accusé de malhonnêteté, et veulent le remplacer par Hastings Banda, qui vit à ce moment en Côte de l'Or et qui déclare accepter de revenir au Nyassaland si la présidence du NAC lui échoit. Une fois cela acquis, il revient au pays en 1958 et Thamar Dillon Thomas Banda est poussé dehors[121].

Mouvement d'indépendance

Hastings Banda et les autres dirigeants du NAC initient une campagne d'action directe contre la Fédération, réclamant un changement constitutionnel immédiat et une indépendance future. Cela inclut une résistance aux lois sur le fermage, qui donne lieu à des actions généralisées et parfois violentes. En , Hastings Banda présente, au nom du Nyassaland African Congress, des propositions de réformes au gouverneur Robert Armitage. Il s'agit d'obtenir une majorité de membres africains au conseil législatif et, au moins, la parité au conseil exécutif[122] - [123] et la demande d'indépendance est à l'ordre du jour[124].

En , Robert Armitage, face à la forte agitation, fait venir des troupes fédérales de Rhodésie du Sud et décide d'arrestations à grande échelle de la presque totalité des dirigeants du NAC, l'« opération Sunrise », prétextant d'un rapport des services de renseignements disant qu'un complot visant à exécuter tous les Européens, tous les Asiatiques ainsi que les Africains opposés au parti du congrès était en préparation. Il n'existe aucune preuve matérielle qu'un tel plan existe mais l'état d'urgence est proclamé le et le NAC interdit le lendemain[125] - [126] - [127]. Loin de calmer les esprits, cela génère d'autres troubles à l'occasion desquels cinquante et une personnes sont tuées et plus encore blessées[126]. C'est ainsi qu'à Nkhata Bay (en) vingt personnes sont tuées par les forces sud-rhodésiennes[125].

Une commission d'enquête est créée, la « commission Devlin », qui rend ses conclusions en . Son rapport expose que l'état d'urgence est justifié par les évènements mais que le complot visant à pratiquer des assassinats généralisés n'est pas attesté, que le gouvernement du Nyassaland est par trop « autocratique »[128] - [129] - [130] et qu'il a fait un usage excessif de la force en brûlant des habitations, en détruisant des propriétés et en brutalisant les personnes[131]. Il constate que les autorités du Nyassaland ont perdu le soutien de la totalité des Africains du territoire, lesquels rejettent unanimement la Fédération. Il suggère, en conclusion, que le gouvernement britannique négocie avec les chefs de file africains quant au futur statut constitutionnel du pays[129] - [132].

Le gouvernement britannique tente de calmer la situation en proposant la nomination de membres africains au conseil législatif[133]. Il déclare aussi que la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland ne peut être maintenue. Sa dissolution sera formellement prononcée le mais elle cesse d'exister en pratique bien avant[134].

Hastings Banda est libéré en et invité à Londres pour discuter du futur politique du Nyassaland[135]. L'état d'urgence prend fin le . En , les négociations de Londres amènent à décider de l'élection de membres du conseil législatif et du conseil exécutif par la population[136]. Robert Armitage, considéré comme un obstacle au processus, est remplacé au début de l'année 1961[137] - [138]. Les premières élections ont lieu en et tous les sièges électifs sont remportés par le Malawi Congress Party (dirigé par Hastings Banda), successeur du Nyassaland African Congress. Les ministres nommés par le nouveau gouverneur sont tous issus du MCP, à commencer par Hastings Banda[139]. Après une conférence constitutionnelle tenue à Londres en 1962 (accords de Marlborough House), à la suite de laquelle le Nyassaland est autorisé à se retirer de la Fédération, Hastings Banda est nommé Premier ministre, en , dans le cadre d'un nouveau gouvernement mis en place dans le cadre de l'avancement de l'auto-détermination du Nyassaland. La Fédération est officiellement dissoute le et l'indépendance proclamée le ; le Nyassaland devient le Malawi, membre du Commonwealth[140].

Synoptique

Liste des gouverneurs

- William Henry Manning : –

- Alfred Sharpe : –

- Francis Barrow Pearce : –

- Henry Richard Wallis : –

- William Henry Manning : –

- George Smith : –

- Richard Sims Donkin Rankine : –

- Charles Calvert Bowring : –

- Wilfred Bennett Davidson-Houston : –

- Shenton Whitelegge Thomas : –

- Hubert Winthrop Young : –

- Kenneth Lambert Hall : –

- Harold Baxter Kittermaster : –

- Henry C. D. Cleveland Mackenzie-Kennedy : –

- Edmund Charles Smith Richards : –

- Geoffrey Francis Taylor Colby : –

- Robert Perceval Armitage : –

- Glyn Smallwood Jones : –

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Nyasaland » (voir la liste des auteurs).

Citations originales

- (en) « A native means a native of Africa who is not of European or Asiatic race or origin; all others are non-natives. A person's race or origin does not depend on where he or she is born. Race depends on the blood in one's veins. »

Notes

- Le conseil législatif est un corps constitué d'officiers coloniaux avec quelques membres représentant les résidents européens. Dans les régimes politiques britanniques, le conseil législatif est historiquement un deuxième palier d'un gouvernement dirigé par un gouverneur général, un gouverneur ou un lieutenant-gouverneur, inférieur au conseil exécutif et égal ou supérieur à une assemblée législative.

- Que l'on peut traduire par « terres autochtones sous tutelle » ou « terres autochtones sous contrat de fiducie ».

- En pratique, le portage se fait sur la tête.

Références

- Cana 1922, p. 1165-1166.

- Pike 1969, p. 25-26.

- Joon-Hai Lee 2005, p. 462-463.

- Joon-Hai Lee 2005, p. 465.

- Recensement de 1945, p. 15-17.

- Kuczynski 1949, p. 524–528, 533–539, 579, 630–635.

- Rotberg 2000, p. 108-109.

- (en) Robert B. Kaplan et Richard B. Baldauf, Language Planning in Malawi, Mozambique and the Philippines, vol. 15 à 16, Multilingual matters, coll. « Journal of multilingual and multicultural development » (no 19), , 171 p. (ISBN 1-85359-444-X et 9781853594441, lire en ligne), p. 26, 78

- Rotberg 2000, p. 111–115, 117–119.

- (en) UK Government, Report of the Commission appointed to enquire into the Financial Position and Further Development of Nyasaland, Londres, HMSO, , p. 96.

- Recensement de 1945, p. 6.

- Kuczynski 1949, p. 569–571.

- Pike 1969, p. 25.

- (en) G. H. Baxter et P. W. Hodgens, « The Constitutional Status of the Federation of Rhodesia and Nyasaland », International Affairs, vol. 33, no 4, , p. 442, 447.

- Rosberg 1956, p. 99.

- Pike 1969, p. 159.

- Kadzimira 1971, p. 82-83.

- Rotberg 1965, p. 26, 101, 192.

- McCracken 2012, p. 234, 271–274, 281.

- Rotberg 1965, p. 101–102, 269–270, 312–313.

- McCracken 2012, p. 21-283, 365.

- McCracken 2012, p. 70, 217-219.

- McCracken 2012, p. 72-73.

- Rotberg 1965, p. 22-23, 48-50.

- Ross 2009, p. 19-21.

- McCracken 2012, p. 222-223, 226-228.

- Kadzimira 1971, p. 82.

- Cana 1922.

- McCracken 2012, p. 66, 145, 242.

- (en) Mathieu Deflem, « Law enforcement in British Colonial Africa: a comparative analysis of Imperial policing in Nyasaland, The Gold Coast and Kenya », Police Studies, vol. 17, no 1, , p. 45-68 (lire en ligne).

- Pachai 1978, p. 36-37.

- Pike 1969, p. 92-93.

- Pachai 1978, p. 37-41.

- Palmer 1985, p. 237, 242-243.

- (en) D. Hirschmann et M. Vaughan, Women Farmers of Malawi : Food Production in the Zomba District, Berkeley, University of California, , p. 9.

- 1920 Report, p. 33-34, 88.

- Rotberg 1965, p. 18.

- White 1987, p. 79-81, 86-88.

- Pachai 1978, p. 84.

- White 1987, p. 86-89.

- (en) Superintendent of the Census, Report on the Census of 1926, Zomba, Nyasaland Protectorate, .

- Recensement de 1945.

- White 1987, p. 83-86, 196-197.

- (en) Nyasaland Protectorate, Report of the Lands Officer on Land Alienations, Zomba, Government Printer, .

- (en) Nyasaland Protectorate, Report of Committee Enquiring into Emigrant Labour, Zomba, Government Printer, .

- Pachai 1973, p. 687-688.

- (en) Nyasaland Protectorate, An Ordinance to Regulate the Position of Natives residing on Private Estates, Zomba, Government Printer, .

- (en) A. K. Kandaŵire, Thangata : Forced Labour or Reciprocal Assistance?, Research and Publication Committee of the University of Malawi, , p. 110–111.

- Pachai 1973, p. 686.

- (en) C. Matthews et W. E. Lardner Jennings, The Laws of Nyasaland, vol. 1, London Crown Agents for the Colonie, , p. 667–673.

- 1920 Report, p. 7-9, 14-15.

- (en) J. O. Ibik, « Malawi, Part II. The Law of Land, Succession, etc. », dans A. N. Allott (éd.), The Restatement of African Law, vol. 4, Londres, , p. 6, 11–12, 22–23.

- (en) R. M. Mkandawire, « The Land Question and Agrarian Change », dans G. C. Mhone (éd.), Malawi at the Crossroads: The Post-colonial Political Economy, Harare, Sapes Books, , p. 174–175.

- Young 2000, p. 415-416.

- 1920 Report.

- (en) Nyasaland Protectorate, Report of the Post-war Development Committee, Zomba, Government Printer, , p. 91, 98.

- (en) R. Palmer, « Working Conditions and Worker Responses on the Nyasaland Tea Estates, 1930–1953 », The Journal of African History, vol. 27, no 1, , p. 122 (DOI 10.1017/S0021853700029224).

- (en) S. Tenney et N. K. Humphreys, Historical Dictionary of the International Monetary Fund, Scarecrow Press, , p. 10, 17–18.

- McCracken 2012, p. 306-307.

- Baker 1993, p. 54-55.

- Baker 1993, p. 40, 42-44.

- Pachai 1973, p. 136-137.

- (en) « Review of lower Karoo coal basins and coal resources development with particular reference to northern Malawi »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), British Geological Survey,

- Terry 1961, p. 27-29.

- Terry 1961, p. 31–32.

- Vaughan 1987, p. 60-61, 64-69.

- Mandala 2006, p. 521.

- (en) J. Bishop, The Economics of Soil Degradation : An Illustration of the Change in Productivity Approach to Valuation in Mali and Malawi, Londres, International Institute for Environment and Development, , p. 59–61, 67

- Young 2000, p. 110.

- (en) S. S. Snapp, « Soil Nutrient Status of Smallholder Farms in Malawi », Communications in Soil Science and Plant Analysis, vol. 29, , p. 2572–2588.

- Pike 1969, p. 173, 176-178, 183.

- Pike 1969, p. 173, 176.

- Mandala 2006, p. 512-514.

- (en) F. A. Stinson, Tobacco Farming in Rhodesia and Nyasaland 1889–1956, Salisbury, The Tobacco Research Board of Rhodesia and Nyasaland, , p. 1–2, 4, 73.

- Baker 1962, p. 15, 19.

- Pike 1969, p. 197-198.

- (en) J. McCracken, « Share-Cropping in Malawi: The Visiting Tenant System in the Central Province c. 1920–1968 », dans Malawi: An Alternative Pattern of Development, University of Edinburgh, , p. 37–38.

- (en) Colonial Office, An Economic Survey of the Colonial Territories, 1951, vol. 1, Londres, Her Majesty's Stationery Office (HMSO), , p. 44–45.

- (en) P. T. Terry, « The Rise of the African Cotton Industry on Nyasaland, 1902 to 1918 », The Nyasaland Journal,, vol. 15, no 1, , p. 60–61, 65–66.

- Baker 1962, p. 16, 20, 25.

- Terry 1962, p. 67.

- Baker 1962, p. 18, 20, 24-26.

- (en) R. B. Boeder, Peasants and Plantations in the Mulanje and Thyolo Districts of Southern Malawi, 1891–1951, University of the Witwatersrand, coll. « African Studies Seminar Paper », (lire en ligne), p. 5–6.

- Pike 1969, p. 194-195, 198-199.

- (en) A. Sen, Poverty and Famines : An Essay on Entitlements and Deprivation, Oxford, The Clarendon Press, , p. 165.

- White 1987, p. 66-67.

- (en) N. Ball, « Understanding the Causes of African Famine », Journal of Modern African Studies, vol. 14, no 3, , p. 517–519.

- Vaughan 1987, p. 65-66.

- Mandala 2006, p. 518-519.

- (en) C. Baker, Development Governor : A Biography of Sir Geoffrey Colby, Londres, British Academic Press, , p. 181, 194, 205.

- (en) J. Iliffe, « The Poor in the Modern History of Malawi », dans Malawi: An Alternative Pattern of Development, University of Edinburgh, , p. 264.

- (en) M. Vaughan, « Famine Analysis and Family Relations: 1949 in Nyasaland », Past & Present, no 108, , p. 180, 183, 190–192.

- (en) J. Perry, « The growth of the transport network of Malawi », The Society of Malawi Journal, vol. 22, no 2, , p. 25–26, 29–30.

- Mandala 2006, p. 508-512.

- Gamlen 1935, p. 451-452.

- (en) Malawi Government Department of Antiquities, Lake Malawi Steamers, Zomba, Government Printer, .

- MacGregor-Hutcheson 1969, p. 32–34.

- (en) UK Colonial Office, Report on the Nyasaland Railway and Proposed Zambezi Bridge, Londres, HMSO, , p. 32, 37.

- (en) L. Vail, « The Making of an Imperial Slum: Nyasaland and Its Railways, 1895–1935 », The Journal of African History, vol. 16, , p. 96–101.

- MacGregor-Hutcheson 1969, p. 32-33.

- (en) UK Colonial Office, An Economic Survey of the Colonial Territories, 1951, Londres, HMSO, , p. 45–46.

- MacGregor-Hutcheson 1969, p. 34-35.

- (en) UK Colonial Office, Report of the Commission Appointed to Enquire into the Financial Position and Further Development of Nyasaland, Londres, HMSO, , p. 109–112, 292–295.

- McCracken 2012, p. 173–176.

- (en) J. McAdam, « The Birth of an Airline: the Establishment of Rhodesian and Nyasaland Airways », Rhodesiana, no 21, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « The Story of Central African Airways 1946–1961 », sur nrzam.org.uk (consulté le ).

- Rotberg 1965, p. 129, 136, 142.

- Rotberg 1965, p. 101–102, 118–122.

- McCracken 2012, p. 232-236.

- Rotberg 1965, p. 110-114.

- McCracken 2012, p. 313-316.

- Ross 2009.

- Pike 1969, p. 114-115, 135-137.

- Rotberg 1965, p. 246, 258, 135-137.

- Ross 2009, p. 77-78.

- Pike 1969, p. 114.

- Rotberg 1965, p. 246, 258.

- Ross 2009, p. 62.

- Pike 1969, p. 129.

- McCracken 2012, p. 341-342.

- McCracken 2012, p. 344-345.

- Pike 1969, p. 135.

- Rotberg 1965, p. 296-297.

- L'Hoiry 1988, p. 109.

- L'Hoiry 1988, p. 109-110.

- Baker 2007, p. 28.

- McCracken 2012, p. 349-351.

- L'Hoiry 1988, p. 110.

- McCracken 2012, p. 356, 359.

- Baker 2007, p. 40-41.

- (en) C. Parkinson, Bills of Rights and Decolonization, The Emergence of Domestic Human Rights Instruments in Britain's Overseas Territories, Oxford University Press, , 299 p. (ISBN 978-0-19-923193-5, lire en ligne), p. 36.

- Baker 2007, p. 40.

- Pike 1969, p. 150-151.

- Rotberg 1965.

- Rotberg 1965, p. 287–294, 296–299, 309–313.

- L'Hoiry 1988, p. 111.

- (en) A. W. B. Simpson, Human Rights and the End of Empire : Britain and the Genesis of the European Convention, Oxford University Press, , 1161 p. (ISBN 978-0-19-926789-7, lire en ligne), p. 1070.

- (en) C. Baker, State of Emergency : Nyasaland 1959, I.B. Tauris, (ISBN 1-86064-068-0), p. 248, 265-267.

- L'Hoiry 1988, p. 111-112.

- Kalinga 2012, p. 47.

- (en) Bryan De Robeck, A Pictorial Essay of the 1898 Provisionals of British Central Africa – Nyasaland, Johannesbourg, auto-publié, .

Bibliographie

- (en) « British Central Africa », dans Encyclopædia Britannica, vol. 4, , p. 595–598 — Lire sur wikisource.

- (en) Nyasaland Protectorate, Report of a Commission to enquire into and report upon certain matters connected with the occupation of land in the Nyasaland Protectorate, Zomba, Government Printer, .

- (en) Frank Richardson Cana, « Nyasaland Protectorate », dans Hugh Chisholm (éd.), Encyclopædia Britannica, vol. 31, , 12e éd., p. 1165–1166 — lire sur wikisource.

- (en) G. L. Gamlen, « Transport on the River Shire, Nyasaland », The Geographical Journal, vol. 86, no 5, .

- (en) Superintendent of Census, Report on the Census of 1945, Zomba, Nyasaland Protectorate, .

- (en) R. Kuczynski, Demographic Survey of the British Colonial Empire, vol. II, Londres, Oxford University Press, (présentation en ligne).

- (en) C. G. Rosberg Jr., « The Federation of Rhodesia and Nyasaland: Problems of Democratic Government », Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 306, , p. 99.

- (en) P. T. Terry, « African Agriculture in Nyasaland 1858 to 1894 », The Nyasaland Journal, vol. 14, no 2, , p. 27–29.

- (en) C. A. Baker, « Nyasaland, The History of its Export Trade », The Nyasaland Journal, vol. 15, no 1, .

- (en) R. I. Rotberg, The Rise of Nationalism in Central Africa : The Making of Malawi and Zambia, 1873–1964, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, .

- (en) A. MacGregor-Hutcheson, « New Developments in Malawi's Rail and Lake Services », The Society of Malawi Journal, vol. 22, no 1, , p. 32–33.

- (en) J. G. Pike, Malawi : A Political and Economic History, Londres, Pall Mall Press, .

- (en) Z. Kadzimira, Constitutional Changes in Malawi, 1891–1965 (History Conference 1967), Zomba, University of Malawi, .

- (en) B. Pachai, « Land Policies in Malawi: An Examination of the Colonial Legacy », The Journal of African History, vol. 14, no 4, (JSTOR 180907).

- (en) B. Pachai, Land and Politics in Malawi 1875–1975, Kingston (Ontario), The Limestone Press, (présentation en ligne).

- (en) R. Palmer, « White Farmers in Malawi: Before and After the Depression », African Affairs, vol. 84, no 335, .

- (en) L. White, Magomero : Portrait of an African Village, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-32182-4).

- (en) M. Vaughan, The Story of an African Famine : Gender and Famine in Twentieth-Century Malawi, Cambridge University Press, .

- Philippe L'Hoiry, Le Malawi, Karthala, .

- (en) C. Baker, Seeds of Trouble : Government Policy and Land Rights in Nyasaland, 1946–1964, Londres, British Academic Press, .

- (en) R. I. Rotberg, « The African Population of Malawi: An Analysis of the Censuses between 1901 and 1966 by G Coleman », The Society of Malawi Journal, vol. 53, nos 1/2, (JSTOR 29779049).

- (en) A. Young, Land Resources : Now and for the Future, Cambridge University Press, .

- (en) C. Joon-Hai Lee, « The 'Native' Undefined: Colonial Categories, Anglo-African Status and the Politics of Kinship in British Central Africa, 1929–38 », The Journal of African History, vol. 46, no 3, (JSTOR 4100640).

- (en) E. Mandala, « Feeding and Fleecing the Native: How the Nyasaland Transport System Distorted a New Food Market, 1890s–1920s », Journal of Southern African Studies, vol. 32, no 3, .

- (en) C. Baker, « The Mechanics of Rebuttal: The British and Nyasaland Governments' Response to The Devlin Report, 1959 », The Society of Malawi Journal, vol. 60, no 2, .

- (en) A. C. Ross, Colonialism to Cabinet Crisis : A Political History of Malawi, African Books Collective, , 251 p. (ISBN 978-99908-87-75-4, lire en ligne).

- (en) Owen J. M. Kalinga, Historical Dictionary of Malawi, Scarecrow Press, , 4e éd.

- (en) J. McCracken, A History of Malawi, 1859–1966, Woodbridge, James Currey, , 485 p. (ISBN 978-1-84701-050-6, lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- (en) « Nyasaland », sur britishempire.co.uk