Nouveau Roman

Apparue au milieu des années 1950, l’expression « Nouveau Roman » s'applique d’abord à un groupe d'écrivains (au départ Michel Butor, Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute) qui renouvellent en profondeur les conventions romanesques héritées du réalisme (Balzac, Stendhal) et du naturalisme (Zola, Maupassant). Des ouvrages comme L'Emploi du temps, Le Voyeur, Tropismes rompent radicalement avec les formes traditionnelles du récit qui se sont imposées au XIXe siècle. Le Nouveau Roman s'oppose aussi à l'époque au courant existentialiste dont certains porte-parole, comme Sartre, militent en faveur d'une « littérature engagée ».

| Nouveau-Roman | |

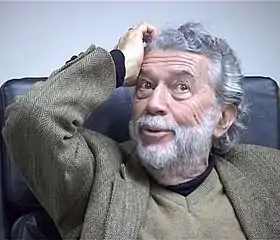

Alain Robbe-Grillet en 2002, un des principaux auteurs du Nouveau Roman. | |

| Période | 1956-1990 environ |

|---|---|

| Origines | Michel Butor, Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute |

| Œuvres |

|

Le « Nouveau Roman » en quatre phases

Au cours d'une quarantaine d'années, on peut distinguer quatre phases principales dans ce qui a pu être qualifié de « mouvance » ou de « mouvement ». Dans un premier temps, et à la différence notamment du mouvement surréaliste, nul manifeste, nul chef de file, nulle revue ne préside à l’émergence du Nouveau Roman. Il ne se fonde alors sur aucun principe ou précepte, formel ou esthétique, préétabli ou concerté. Il correspond à un double phénomène journalistique et éditorial. D'une part, l'étiquette « Nouveau Roman » est forgée et entretenue par une certaine presse (Le Monde, L'Express). À l'instar du courant contemporain de la Nouvelle Vague, les médias, en soif de "nouveautés", d'un même geste promeuvent ou condamnent ce qu'ils créent de toutes pièces. D'autre part, la plupart de ces « Nouveaux Romanciers » gravitent autour des Éditions de Minuit, d'où nait l'idée pour son directeur, Jerôme Lindon, d'un regroupement qui constituerait une « école » dite « de Minuit ».

Dans un deuxième temps, au cours des années 1960, s'accrédite la notion d'un mouvement. Les nombreux prix décernés à des « Nouveaux Romans » témoignent d'une effective reconnaissance littéraire. Surtout, c'est désormais « de l'intérieur » que s'affirme le mouvement avec, d'une part, le recueil critique de Robbe-Grillet Pour un Nouveau Roman (1963) et l'ouvrage théorique du romancier Jean Ricardou, Problèmes du Nouveau Roman (1967). Composé d'articles parus entre 1964 et 1966 dans des revues comme Tel Quel ou Critique, celui-ci s'efforce de montrer qu'un certain nombre d'ouvrages (Le Voyeur, Le Parc, La Route des Flandres, L'Emploi du temps) explorent de communs fonctionnements narratifs. L'auteur de La Prise de Constantinople met ainsi à jour certains mécanismes partagés et partageables (comme la description créatrice, la métaphore structurelle) et remet au goût du jour un procédé qui, en son temps, fut exploité par André Gide et qui deviendra en quelque sorte l'emblème du Nouveau Roman, la mise en abyme[1]. C'est encore dans Problèmes du Nouveau Roman qu'est établie la désormais célèbre distinction entre "temps de la narration et temps de la fiction" qui constituera un fondement de la narratologie alors naissante.

Dans un troisième temps, les années 1970, s'organisent, à l'initiative toujours de Ricardou, plusieurs rencontres avec les Nouveaux Romanciers, notamment le célèbre colloque de 1971 à Cerisy, Nouveau roman : hier, aujourd’hui, qui réunira les principaux acteurs (Butor, Ollier, Pinget, Robbe-Grillet, Sarraute et Simon)[2], colloque fondateur qui sera suivi en 1974 et 1975 par deux autres rencontres importantes autour des œuvres respectives de Claude Simon[3] et de Robbe-Grillet[4]. C'est la phase dite du Nouveau Nouveau Roman qui a pour caractéristique à la fois de donner une assise plus collective au mouvement et de réfléchir sur le changement de paradigme romanesque amorcé par La Prise de Constantinople et La maison de rendez-vous (1965), voie qui sera poursuivie par Simon dans Les corps conducteurs (1970) et Triptyque (1973). Les recherches théoriques sur le mouvement culmineront avec la parution de Le Nouveau Roman[5], qui offre une véritable synthèse de l'ensemble des procédures narratives et textuelles mises en œuvre par les romanciers.

Dans une quatrième phase, après 1975, le mouvement se désagrège et certains nouveaux romanciers prennent définitivement leur distance vis-à-vis d'une théorie qu'ils considèrent trop hégémonique. Cette période de dispersion coïncide, d'une part, avec le tournant autobiographique (La Nouvelle Autobiographie) pris par certains anciens Nouveaux Romanciers (Sarraute, Robbe-Grillet, Simon) qui voit le retour en masse de la notion d'« Auteur » — mise à mal à l'époque flamboyante du structuralisme par Foucault, Barthes et Ricardou –, d'autre part avec la notoriété grandissante d'écrivains comme Simon (couronné par le prix Nobel de littérature en 1985) et Sarraute (dont l'œuvre paraît de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade en 1996).

Naissance du mouvement

Après les mouvements surréalistes et existentialistes qui ont marqué la première moitié du XXe siècle, le Nouveau Roman[6] provoque dans les années 1950 une rupture, sous l'impulsion initiale de Michel Butor (L'Emploi du temps, La Modification), d'Alain Robbe-Grillet (Les Gommes, Le Voyeur) et de Nathalie Sarraute (Tropismes), ouvrages qui se trouvent alors réunis sous une même bannière : Les Éditions de Minuit[7] de Jérôme Lindon, l'éditeur, dès 1951, de Samuel Beckett (Malone meurt, Molloy, L'Innommable et Murphy), de Robert Pinget (Mahu ou le matériau, 1956), Claude Simon (Le Vent, 1957), Claude Ollier (La Mise en scène, 1958), Marguerite Duras (Moderato cantabile, 1958) et Jean Ricardou (L'Observatoire de Cannes, 1961, La Prise de Constantinople, 1965). Rien ne définit mieux le tournant initié par ce mouvement romanesque que cette formule de 1961 lancée par Jean Ricardou et largement reprise depuis par la critique : « Ainsi un roman est-il pour nous moins l'écriture d'une aventure que l'aventure d'une écriture »[8].

Reconnaissance du mouvement

Comme pour le mouvement « impressionniste » qualifié au départ de façon péjorative, l'appellation de « Nouveau Roman » vient non des intéressés mais de l'extérieur : d'une critique principalement journalistique plutôt défavorable. Forgée par Bernard Dort en [9], mais alors passée inaperçue, l'expression ne s'impose que deux ans plus tard quand elle fut reprise dans un article du journal Le Monde le par l'un des principaux détracteurs du mouvement, Émile Henriot, à l'occasion de la publication simultanée de La Jalousie et de la réédition de Tropismes (1939) aux éditions de Minuit[10]. La formule est alors exploitée à la fois par des revues littéraires désireuses de créer de l'événement[11] et par Robbe-Grillet qui cherche à promouvoir les auteurs réunis aux Éditions de Minuit, où il est conseiller éditorial[12].

L'année suivante paraît un numéro spécial de la revue Esprit, le « Nouveau Roman », qui reprend la formule avec de prudents guillemets[13]. Sous l'intitulé « Nouvelle littérature romanesque », il offre un « panorama » qui présente « Dix romanciers vus par la critique ». À la suite de Butor, Robbe-Grillet, Sarraute et Beckett, Cayrol, Duras, Simon, Pinget figurent deux autres écrivains : Kateb Yacine et Jean Lagrolet. Dans l'avant-propos à ce panorama[14], Olivier de Magny n'use pas du terme assembleur de « Nouveau Roman ». Il préfère parler de la nouvelle école du roman, de nouveau réalisme, d'école du nouveau réalisme ou encore d'anti-roman. Il est intéressant de noter que l'éditorialiste signale que « la succession des auteurs, dans ce montage, n'obéit point à un ordre très concerté ». Il précise néanmoins que « Butor, Nathalie Sarraute et Robbe-Grillet apparaissent les premiers, parce qu'ils se trouvent à l'origine du mythe d'un nouveau réalisme romanesque ; parce que leur œuvre a suscité d'innombrables considérations, entre autres sur la suppression de l'analyse psychologique dans le roman; parce qu'enfin les deux derniers ont étudié dans des écrits théoriques les conditions d'un renouvellement de la littérature romanesque »[15]. Dans le même numéro d'Esprit, Bernard Pingaud signe un article qui fera date : « L'école du refus ». Il y cite une déclaration de Robbe-Grillet parue dans Le Figaro littéraire du : « Les éléments positifs sont personnels à chacun d'entre nous. Et si un certain nombre de romanciers peuvent être considérés comme formant un groupe, c'est beaucoup plus par les éléments négatifs ou par le refus qu'ils ont en commun, en face du roman traditionnel »[16].

De nombreux prix littéraires soulignent l'importance du Nouveau Roman. En 1954, Les Gommes de Robbe-Grillet est couronné par le Prix Fénéon et l'année suivante Le Voyeur reçoit le Prix des Critiques. En 1957, La Modification de Butor, roman écrit à la deuxième personne du pluriel, reçoit le prix Renaudot tandis qu'est attribué à L'Emploi du temps le Prix Fénéon. En 1958, le prix Médicis salue La Mise en scène, le premier roman de Claude Ollier. En 1960, La Route des Flandres de Claude Simon obtient le prix de l'Express. En 1964, Nathalie Sarraute reçoit le Prix international de littérature pour son roman Les Fruits d'Or. En 1965, Quelqu'un de Pinget remporte le prix Femina. Le Prix Fénéon est attribué à Jean Ricardou en 1966 pour La Prise de Constantinople. En 1967, Claude Simon obtient le prix Médicis pour Histoire, un collage de souvenirs mêlant l'Histoire et l'histoire personnelle de l'auteur, dont la ponctuation ignore volontairement les règles orthotypographiques. En 1969, reconnaissance internationale suprême, Samuel Beckett reçoit le prix Nobel de littérature. En 1985, l'œuvre de Claude Simon sera elle aussi couronnée par ce prix.

Constitution du mouvement

« Mouvement » ou « mouvance », les avis critiques ont longtemps divergé. La critique journalistique a certes joué un rôle dans l'identification d'un mouvement, tentant de figer l'image du Nouveau roman en lui collant des étiquettes comme « l'école du regard », « l'école du refus », « anti-roman »[17]. Et, dans une première phase, Alain Robbe-Grillet a été longtemps considéré comme « le chef de file » de cette « nouvelle école du roman »[18]. Ainsi, dans Pour un nouveau roman (1963), Robbe-Grillet réunit les essais sur la nature et le futur du roman. Il y rejette l'idée, dépassée pour lui, d'intrigue, de portrait psychologique et même de la nécessité des personnages. Mais cet assemblage d'articles de circonstance « ne constitue en rien », admet l'auteur, « une théorie du roman ». Il poursuit: « Si j'emploie volontiers, dans bien des pages, le terme de Nouveau Roman, ce n’est pas pour désigner une école, ni même un groupe défini et constitué d’écrivains qui travailleraient dans le même sens; il n’y a là qu’une appellation commode englobant tous ceux qui cherchent de nouvelles formes romanesques, capables d’exprimer (ou de créer) de nouvelles relations entre l’homme et le monde, tous ceux qui sont décidés à inventer le roman, c’est-à-dire à inventer l’homme.» Repoussant les conventions du roman traditionnel, tel qu'il s'était imposé depuis le XIXe siècle et épanoui avec des auteurs comme Honoré de Balzac ou Émile Zola, le Nouveau Roman se veut un art plus conscient de lui-même, s'organisant à partir de principes formels. La position du narrateur y est notamment interrogée : quelle est sa place dans l'intrigue, pourquoi raconte-t-il ou écrit-il ?

Bien avant le recueil d'articles de Robbe-Grillet, dès 1939 Nathalie Sarraute avait commencé à révolutionner le récit dans Tropismes. Dans son roman Martereau, publié en 1953, les personnages apparaissent, à la lecture, comme disloqués, et bien que demeure une intrigue, ce n’est pas elle qui prédomine, mais les flux de pensées qui animent les différentes consciences et constituent des « sous-conversations ». Sarraute rassemblera ses réflexions sur le roman dans L'Ère du soupçon en 1956[19]. Cependant, qu’il s’agisse de Pour un nouveau roman ou de L’ère du soupçon, la critique de l'époque tend à ne retenir qu'un positionnement négatif de la part des romanciers qui les cantonnerait dans un simple refus du « roman balzacien ». D'autre part, des théoriciens comme Roland Barthes ont proposé des interprétations divergentes. À l'époque des Gommes, il était question de "littérature objective" : « L'objet n'est plus ici un foyer des correspondances, un foisonnement de sensations et de symboles : il est seulement une résistance optique[20]». À la sortie du Voyeur, Barthes parlait de "littérature littérale" qui donnait « enfin aux objets un privilège narratif accordé jusqu'ici aux seules rapports humains[21]». Puis à la parution de Dans le labyrinthe (1959), s'imposera, à l'inverse, une lecture principalement subjective ou subjectiviste de la fiction romanesque[22].

Si l'intrigue et les personnages peuvent passer au second plan, c'est aussi parce qu'ils ne jouent plus le rôle central et déterminant à partir desquels se fonde la composition romanesque. Ainsi, dans L'emploi du temps (1956) de M. Butor, c'est tout un dispositif, selon un "dialogue entre deux temps"[23], entre le temps de la narration et le temps de la fiction[24], que les cinq parties se structurent en une façon de contrepoint. L'histoire surgit alors, selon la formule de J. Ricardou, comme "conséquence" : “composer un roman de cette manière, ce n’est pas avoir l’idée d’une histoire, puis la disposer; c’est avoir l’idée d’un dispositif, puis en déduire une histoire”[25].

L'association Oulipo tente également, à partir de 1960, de renouveler l'acte de l'écriture avec le principe de l'écriture à contraintes, théorisée sous d'autres formulations dès Problèmes du Nouveau Roman[26] et mise en œuvre dans La Prise de Constantinople[27].

Dans les années 1960 et 1970, le « Nouveau Roman » a surtout été théorisé par Jean Ricardou, qui — outre ses volumes théoriques Problèmes du Nouveau roman[28] (1967), Pour une théorie du Nouveau roman[29] (1971), Le Nouveau roman[30] (1973), Nouveaux Problèmes du roman (1978) — a également écrit lui-même des Nouveaux Romans : L’Observatoire de Cannes[31] (1961), La Prise de Constantinople (1965, prix Fénéon), Les Lieux-dits, petit guide d’un voyage dans le livre[32] (1969). Il a été, en outre, organisateur et directeur de plusieurs rencontres avec les Nouveaux Romanciers, notamment le célèbre colloque en 1971 à Cerisy, qui a donné naissance à deux tomes collectifs intitulés Nouveau roman : hier, aujourd’hui (dirigés avec Françoise van Rossum-Guyon)[33], indispensables pour une connaissance approfondie de l’histoire de cette importante période de la littérature française[5]. Organisés par Ricardou, deux colloques de Cerisy suivront, autour de deux des écrivains les plus représentatifs du mouvement, le premier en 1974 consacré à l'œuvre de Claude Simon[3], et le second, en 1975, dédié aux romans et films de Robbe-Grillet[4], rencontres qui réunissent, venus du monde entier, les meilleurs spécialistes du Nouveau Roman. Juste avant son décès en 2016, Ricardou travaillait sur une série d'entretiens avec Amir Biglari[34], comportant notamment une histoire de ce mouvement littéraire.

C'est ainsi dans cette troisième phase initiée par les trois colloques de Cerisy (1971-75) que s'affirme avec une plus grande vigueur un mouvement qui jusqu'alors avait été déterminé principalement de l'extérieur. En particulier, avec le premier colloque Nouveau roman : hier, aujourd’hui, le groupe acquiert une allure plus collective et affiche une consistance plus théorique. Ce qui fonde le caractère inaugural de ce colloque, c'est l'active participation de ceux qui acceptent (Ollier, Pinget, Ricardou, Robbe-Grillet, Sarraute et Simon et celle indirecte de Butor qui y fit lire sa contribution) de se rassembler sous une même bannière. Ils reconnaissent qu'entre leurs ouvrages respectifs puissent se reconnaître quelques dénominateurs communs. Cette rencontre n'aurait pu avoir la signification et le retentissement que l'on sait sans cette manifeste adhésion collective. Ainsi, dans la foulée de la rencontre de 1971, le Magazine littéraire publie des extraits de Butor, Ollier, Pinget, Ricardou, Robbe-Grillet et Sarraute et c'est en ces termes que le co-organisateur de la rencontre les introduit[35] :

« Le surréalisme s'est déterminé intérieurement, il a eu un chef, il a produit des manifestes, des revues: c'est un groupe (que le temps a décimé). Le Nouveau Roman a été déterminé de l'extérieur, il n'a pas de chef, il n'a […] produit ni manifeste ni revue : c'est cependant une collectivité (qui pour l'instant persiste). […] Tandis que d'autre groupements ont été avancés pour le remplacer […], il continue d'être là et de déranger, présent par la force de ses fictions renouvelées et en dépit de l'absence de ses travaux théoriques collectifs. Le colloque de Cerisy Nouveau Roman : hier, aujourd'hui marque donc une date exceptionnelle dans l'histoire du Nouveau Roman : sa première tentative théorique collective[36]. »

L’effort du théoricien Jean Ricardou va donc consister à « établir en rigueur si possible, loin de tout quelconque avis personnel, insignifiant en l'occurrence, un ensemble, opératoirement clos, d'écrivains épinglables sous l'enseigne Nouveau Roman »[37], et de pourvoir ce mouvement d’une théorie « adéquate » dans une perspective résolument positive, capable d’unifier ses avancées et d’en faire autre chose qu’un simple « front du refus » revendiqué par un quarteron d'auteurs originaux chacun soucieux, avant tout, de sa personnalité. L'enjeu consiste à théoriser les méthodes et procédures afin d'élucider les points de convergence de ces recherches romanesques innovantes, et notamment la contestation du récit dont la péremption de l'intrigue, du portrait psychologique voire du personnage ne constitue qu’un aspect[38].

Cette positivité nouvelle, c’est dans la mise en cause de la représentation que Jean Ricardou va la trouver :

« Le roman, pour les nouveaux romanciers, ce n’est plus un miroir qu’on promène le long d’une route ; c’est l’effet de miroirs partout agissant en lui-même. Il n’est plus représentation ; il est auto-représentation. Non qu'il soit scindé en deux domaines dont l’un, privilégié, aurait l’autre pour représentation. Il est, plutôt, tendanciellement, partout représentation de lui-même. C’est dire que loin d’être une stable image du quotidien, la fiction est en perpétuelle instance de dédoublement. C’est à partir de lui-même que le texte prolifère : il écrit en imitant ce qu’il lit. Quelque livre qui la contienne, toute « mise en abyme », certes, est déjà l’esquisse de ces internes miroitements. Gide n’évoquait-il pas, judicieusement, à son propos, les petits miroirs convexes de Memling et de Metsys ? Mieux : l’on sait qu’elle réfléchit souvent le fonctionnement du texte. S’il lui advient de refléter le dédoublement même, elle formera, en quelque façon, un miroitement au second degré[39]. »

Nouveau Roman, nouvelle conceptualité

L’établissement du texte moderne se reconnaît notamment à ce qu’il métamorphose les traditionnelles procédures expressives en moyens de production : agencements générateurs ou organisateurs[40].

Mise en cause du personnage

« S’en prendre au personnage, c’est-à-dire à l’unité d’une identité, revient à produire des troubles de classement. L’opération comporte deux phases : dissocier l’individu en fragments incomparables ; distribuer les éclats selon l’ordre d’unités inédites. Comme pour le mimétisme animal en lequel les taches disruptives dispersent le spécimen en de nouvelles figures établies par analogie avec la variété de l’alentour, il s’agit de disjoindre une unité, puis d’amalgamer des éléments divers. Ces perturbations prennent pour objet, on le devine, les attributs traditionnels du massif personnage balzacien : le patronyme, le rôle social, la nationalité, la parenté et parfois jusqu’à l’âge et l’apparence[41]. »

Formalisation de la fiction

Par « formalisation », on entend cette tendance par laquelle, dans le Nouveau Roman, « au lieu d’être soigneusement dissimulée, l’activité des principes formels s’accroît et devient l’objet d’une indéniable ostentation. Pour le consommateur naïf, cela n’est guère loin de jouer un rôle sacrilège ; il éclaire ce qui doit rester obscur : des procédures de fabrication »[42].

Formalisation de la narration

Dans le Nouveau Roman, le narrateur est cet hybride curieux :

« acteur et conteur, l’un des lieux où narration et fiction étrangement se croisent. Introduit dans ces fictions formalisées, tel rôle ne manque pas d’en subir de vives conséquences. La fonction narrative n’y appartient plus, en effet, comme dans le récit classique, à tel ou tel personnage suivant le déroulement des péripéties ; elle se distribue mécaniquement selon de violents changements périodiques. Surgit alors ce qu’il faut appeler des narrateurs flottants[43]. »

C'est que, entre récit et narrateur, les rapports sont communément univoques : un narrateur unique offre une unique version du récit. Ce qui n'exclut pas que, en un point quelconque, peuvent survenir divers narrateurs qui soit confirment le récit, soit l'infirment en apportant une version nouvelle. Reste que, s'il peut y avoir équivoque, c’est au seul niveau global ; le rapport de chaque narrateur à sa propre histoire demeure par contre univoque : il y a simplement agencement de récits fixes offerts respectivement par de fixes narrateurs.

« Les rapports équivoques se produisent avec de tout autres dispositifs : narrateur fixe et récit flottant ; narrateur flottant et récit fixe ; sans omettre, certes, leur produit : narrateur et récit flottants. La jalousie, de Robbe-Grillet, repose sur un développement systématique de la première occurrence : à un narrateur unique, le célèbre « mari », correspond le récit flottant d’un enchaînement de versions contraires. Inversement, loin d’être la copropriété de narrateurs unanimes, un récit peut être capté, avec tous les effets rétroactifs que l’on suppose, par un narrateur imprévu. Sans narrateur spécifique, ce récit fixe est alors pourvu de narrateurs flottants. C’est le cas de La maison de rendez-vous. (…) Avec tel double flottement, c’est tout essai d’appropriation du récit par l’un quelconque des personnages qui devient précaire. Mais à quelles règles est soumise l’étrange rotation des narrateurs ? Loin, semble-t-il, d’obéir à une distribution systématique, c’est l’occurrence la plus bouleversante en l’état actuel du récit qui chaque fois paraît choisie. L’ordre narratif se trouve ainsi largement soumis au déroulement de la fiction[43]. »

Mais bien d'autres agencements sont possibles. Ainsi, dans La Prise de Constantinople, l'ordre narratif est déterminé entre autres par un principe formel : le principe de duplication intégrant une constante d'irrégularité.

Auto-représentation

La fiction peut s'envisager comme soumise à deux contraintes contradictoires : soit à l'illusion, qui tend à estomper les mécanismes de l'écriture la présence du texte en distrayant le lecteur avec l'histoire. C'est le roman "balzacien", qui remonte en fait au moins jusqu'à Homère, chez lequel il peut arriver de changer en successivité l’embarrassante simultanéité de l’objet :

« Il revêtit sa belle tunique, fine, neuve, et s’enveloppa de son grand manteau ; à ses pieds, il mit sa belle chaussure et attacha son glaive à son épaule par des clous d’argent ; puis il reprit le sceptre ancestral et impérissable. »

C'est le récit, selon la formule, en tant qu’écriture d’une aventure.

Inversement, pour décrire une simultanéité (la fameuse description du gâteau de noces dans Madame Bovary), Flaubert fait paraître, pur de toute succession anecdotique, le mouvement descriptif lui-même :

« À la base, d’abord, c’était un carré de carton bleu figurant un temple avec portiques, colonnades et statuettes de stuc, tout autour, dans des niches constellées d’étoiles en papier doré ; puis, se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d’orange ; et enfin, sur la plate-forme supérieure qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écales de noisettes, on voyait un petit Amour, se balançant à une escarpolette de chocolat, dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturelle, en guise de boules, au sommet. »

Sans doute nul texte n’est-il vraiment homogène, mais sous cet angle se laissent discerner au moins deux tendances enchevêtrées qui se partagent le texte :

« L’illusionnisme représentatif de style balzacien. La tendance à l’auto-représentation du Nouveau Roman, par laquelle le récit, notamment en l’intense effet de la mise en abyme qui retourne la fonction représentative, se désigne mille fois lui-même. (…) Le signifié n’est donc nullement refusé (…) mais soumis mot à mot, par le jeu de l’écriture, à une permanente critique qui l’empêche de coaguler et de cacher le travail qui le forme. Ainsi, au centre de la littérature, l’écriture est la contestation même. C’est ce pouvoir critique, on s’en doute, (…) qui est avant tout occulté[39]. »

Anti-représentation

« C’est à partir de lui-même que le texte prolifère : il s’écrit en s’opposant à ce qu’il lit »[44].

Ainsi, pour les plus rigoureux des nouveaux romanciers (Robbe-Grillet et Ricardou notamment), sont proscrits toute référence au réel ou aux états d’âme comme tout aspect autobiographique : le Nouveau Roman ne donne pas à connaître un monde, un état de la société ; il ne saurait « faire concurrence à l'État-civil » (selon la formule de Balzac). Il n'a aucunement la prétention de reproduire le réel, ni même de l'évoquer. Il utilisera la description pour détruire les « effets de réel » typiques du réalisme.

Cette position éloignera des auteurs à tendance plus conventionnelle comme Claude Simon, pour qui la mémoire est un matériau essentiel, ou encore Samuel Beckett et Nathalie Sarraute. Ces derniers, poursuivant néanmoins leurs expérimentations formelles, continueront à chercher à raconter l'homme et le monde — et en cela ils retournent à « l’ancien roman » avec son idéologie de l'expression.

Contestation par la mise en abyme

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », selon la célèbre phrase (apocryphe) du chimiste Antoine Lavoisier, laquelle était déjà une transformation d'une phrase non moins célèbre d'Anaxagore, le philosophe présocratique grec : « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau ».

Ainsi le micro-dévoilement de l'histoire dans l'histoire est connu depuis au moins Œdipe Roi de Sophocle ; encore fallait-il le nommer. C'est André Gide qui y pourvoira, dans un célèbre passage de son Journal de 1893 : « J'aime assez qu'en une œuvre d'art on retrouve ainsi transposé, à l'échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre par comparaison avec ce procédé du blason qui consiste, dans le premier, à mettre le second en abyme ». Cependant, dans Un héritage d'André Gide : la duplication intérieure (Comparative Literature Studies, vol. 8 no 2), Bruce Morrissette signale que la comparaison de Gide est inexacte : jamais, en héraldique, le blason inclus n’est l’image de celui qui le reçoit. Or l’élégante formule gidienne a été cependant aisément admise, car, ainsi que Marcel Proust le fait dire par Monsieur de Norpois à propos du roi Théodose dans La recherche du temps perdu :

« Il est certain que quand il a parlé des « affinités » qui unissent son pays à la France, l’expression, pour peu usitée qu’elle puisse être dans le vocabulaire des chancelleries, était singulièrement heureuse. Vous voyez que la littérature ne nuit pas, même dans la diplomatie, même sur un trône, ajouta-t-il en s’adressant à moi. La chose était constatée depuis longtemps, je le veux bien et les rapports entre les deux puissances étaient devenus excellents. Encore fallait-il qu’elle fût dite. Le mot était attendu, il a été choisi à merveille, vous avez vu comme il a porté. Pour ma part j’y applaudis à deux mains[45] (I, p. 460). »

Et c'est Jean Ricardou qui entreprendra de la théoriser, d'abord dans « Description et infraconscience chez Alain Robbe-Grillet », paru dans la Nouvelle Revue Française en 1960, puis dans « L'histoire dans l'histoire », publié dans Critique en 1966 et repris en 1967 dans Problèmes du Nouveau Roman, plus théoriquement dans Pour une théorie du Nouveau Roman, parue au Seuil en 1971, ensuite dans Le Nouveau Roman, dont la première édition est parue au Seuil en 1973, et enfin, monumentalement, dans Nouveaux problèmes du roman, paru au Seuil en 1978, où, en plus de trois grandes études du Nouveau Roman, notamment des problèmes de la similitude à partir d'un texte de Robbe-Grillet, des problèmes de la segmentation chez Claude Simon, et des problèmes de l'élaboration textuelle à propos de La prise de Constantinople, il applique ce qu'il appelle la « théorie à mesure » dans deux autres études, l'une sur Madame Bovary et, l'autre, sur La recherche du temps perdu, « activité qui accepte de faire place, au fur de son exercice, à tels problèmes certaines fois inattendus, à telles extensions quelquefois déroutantes, à telles contestations parfois inopinées »[46]. En fait il faut entendre, par Nouveaux problèmes du roman, selon Ricardou, « d’une part, comme dans les trois derniers chapitres, les problèmes que posent certains textes nouveaux et, d’autre part, à leur lumière, comme dans les deux premiers chapitres, les problèmes nouveaux que posaient déjà à leur façon, fût-ce à l’état de germes, certains romans moins récents »[47]. Ainsi il remarque :

« si le roi Théodose tient à définir par le terme « affinité », ou si l’on préfère « ensemble de points communs », le rapprochement de deux puissances, c’est parce que c’est la ressemblance qui se trouve en mesure de joindre deux cellules lointaines. Davantage : ce mécanisme se voit ici souligné de deux manières : d’une part, le mimétisme du rapprochement métaphorique, la métaphore configurale prenant pour schème la métaphore ordinale, est à son tour mimé, localement, par le geste de Norpois (applaudir, c’est rapprocher deux semblables : les mains) ; d’autre part, le terme d’« affinité », pièce centrale de la métaphore ordinale, est explicitement rapporté à l’exercice de la littérature[48]. »

Le mythe d’Œdipe ou la mise en abyme énigmatique

Les modalités des contestations de la mise en abyme étant nombreuses et variées, dans « L'histoire dans l'histoire » Ricardou propose de les examiner sur plusieurs exemples, dont le mythe d’Œdipe :

« Tout oracle, donc, propose une mise en abyme. Parce que, en le lui montrant, elles permettent à l'auditeur d'essayer de s'y soustraire, les voix oraculaires contestent cet immense récit au dénouement inéluctable que l'on nomme destin. Le mythe d’Œdipe, à cet égard, est des plus fructueux, qui propose trois successives mises en abyme. »

Les ayant examinées, il remarque en conclusion :

« Cette superbe fable n'est pas sans leçons. Essayons de les éclaircir. La plus simple se résume de cette manière : à quelque extrémité qu'on en vienne, il est impossible de contester le destin fixé par les dieux. La seconde aggrave ainsi la première : le malheur est promis à celui qui s'efforce, pour leur échapper, de percer les décisions divines. À quel instant, en effet, commencent les horribles épreuves des Labdacides, sinon quand Laïos, à Delphes, provoque la première mise en abyme ? Et quels événements relancent ces malheurs sinon, par deux fois, les successives mises en abyme esquissées par Œdipe ?

Or, il importe de ne pas se satisfaire, ainsi qu’Œdipe, d'une solution prématurée, ni de succomber aux mirages de l'anecdote. À quoi assistons-nous, en vérité, sinon à la vengeance du récit primordial, monovalent, dont parlait Edgar Poe, contre les perturbations structurelles que lui ont apportées les mises en abyme ? Telle est pour nous l'ultime leçon de la fable d’Œdipe. Nous la résumerons par le théorème : les grands récits se reconnaissent à ce signe que la fiction qu'ils proposent n'est rien d'autre que la dramatisation de leur propre fonctionnement[49]. »

Le Voyeur ou la mise en abyme accusatrice

L'oracle et l'enquête enseignent tous deux sur des événements, mais tandis que l'oracle concerne le futur, l'enquête concerne le passé.

C'est à une enquête que se livre, dans Le Voyeur, Mathias, voyageur de commerce représentant en montres : une enquête sur son propre emploi du temps pendant la journée passée sur une île où il est né et a gardé quelques amis d’enfance, pour tenter de placer sa marchandise. Il collectionne aussi des ficelles et cordelettes, dont il a toujours une sur lui, dans la poche de sa canadienne. Comme le trajet en bateau depuis le continent prend trois heures, il s'est alloué six heures pour parcourir, sur une bicyclette de location, l’île dans tous les sens et présenter ses bracelets-montres aux espérés clients. Pendant son séjour sur l'île, une jeune fille, connue pour son goût du flirt et des fugues, sera assassinée. Violée, peut-être ? Mathias, le voyageur-voyeur, ressasse les détails de ses déplacements et visites, compte ses allées et venues et ceux des autres, mesure le temps passé, vérifie sans cesse l’état de ses ventes, justifie chacune des secondes qu’il a passées sur l’île avec une minutie tout à fait excessive, mais quelle que soit la façon dont il examine tous ces détails, il reste un vide au milieu de son emploi du temps, vers midi.

Il se remémore aussi des événements de son enfance et des souvenirs de la maison dans l'île où il a grandi, de cette chambre « où il a passé toute son enfance, (…) où il a passé toute sa vie », et, « on lui avait souvent raconté cette histoire », d'une après-midi où on l'avait laissé seul à la maison. Il s'était installé dans une pièce sombre qui ne possédait qu'une petite fenêtre carrée située dans un renfoncement à cause de l'épaisseur du mur, d'où il observe une mouette, parfaitement immobile, qui se présente exactement de profil, posée sur l'extrémité arrondie d'un vieux piquet de bois, trop grand par rapport au reste de la clôture, « sans doute le vestige de quelque chose », et qui surveille la maison d'un œil rond, fixe et insensible — la maison — à moins que ce ne soit Mathias — ou rien du tout. Dehors il pleut. Au lieu de faire un devoir de calcul pour le lendemain, Mathias passe toute l'après-midi à dessiner minutieusement l'oiseau, sans omettre aucun détail, même l'imbrication des écailles sur la patte. « On a l'impression, cependant, qu'il manque encore quelque chose. Quelque chose manquait au dessin, il était difficile de préciser quoi. Mathias pensa néanmoins qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas — ou bien qui manquait ». Mais à ce point-là, dans son souvenir, faisant le tour de la pièce, il aperçoit « trois immenses armoires, dont deux placées côte à côte, en face de la porte donnant sur le corridor. C'est dans la troisième que se trouvait, à l'étagère inférieure, dans le coin droit, la boîte à chaussures où il rangeait sa collection de ficelles ». Aussitôt la description bifurque vers le lent accostage du bateau dans la cale, qui est détaillé encore avec la même minutie que sur six des huit premières pages du roman. (Le Voyeur, p. 18, 22, 231-232)

On reconnaît là la dramatisation du fonctionnement du récit, qui est le récit d'une lacune, un récit contesté par la description même, qui se détourne de son cours linéaire à chaque fois que la description l'amène trop près d'un objet évoquant dangereusement la scène secrète, refoulée : un viol qui n'est jamais décrit mais est décrit partout, de biais, dans les objets et les formes qui toujours y ramènent :

« Si la mise en abyme est un concentré de tous les signes évoquant la scène interdite de récit, elle est aussi le lieu d'une explosion de la micro-histoire, dont les fragments, dispersés en tous points du récit primaire, accomplissent partout d'incessantes réflexions.

À tout instant, dans Le Voyeur, comme si la scène secrète avait volé en éclats, surgissent les divers instruments du supplice — bonbons tentateurs, cigarettes, cordelettes, ficelle roulée à la forme d'un huit — ou leurs évocations indirectes : par exemple tous objets octoformes[50].

Les formes, donc, s’attirent l’une l’autre. Voulant détourner de l’obsession, elles l’enrichissent. Chaque forme archétypique se dirige vers l’objet le plus capable de lui donner satisfaction et s’y fixe, le renforçant. Les formes successivement décrites (et parmi tant d’autres séries : le huit de la pelote, de la trajectoire de la mouette, de la marque des anneaux, des nœuds du bois, etc.) constituent peu à peu, par touches successives, la scène obsessionnelle du viol sadique, dans son absolue perfection[51]. »

Il y a malgré tout une sorte d’oracle, dont Mathias ignore l'avertissement. En effet, alors que le bateau se prépare à accoster, une mouette passe, le corps comme immobile dans son vol plané, le regard fixe, un œil épiant la mer, l'autre… Mathias :

« Une mouette grise, venant de l'arrière à une vitesse à peine supérieure, passa lentement à babord, devant la jetée, planant sans faire le plus imperceptible mouvement à la hauteur de la passerelle, la tête inclinée sur le côté pour épier d'un œil vers le bas — un œil rond, inexpressif, insensible.

Il y eut un appel de timbre électrique (p. 12). »

Personne sur le bateau ne fait attention à ce signe, qui semble pourtant indiquer à Mathias qu'il ne faut pas retourner dans son île, là où il a probablement autrefois déjà commis un premier viol. Au lieu de s'interroger, Mathias se détourne de la description de la mouette pour se réfugier à nouveau dans une description détaillée des manœuvres d'accostage, de l'eau qui monte et descend, faisant disparaître et réapparaître le repère qu'il s'était fixé pour juger si le bateau, apparemment immobile, allait enfin accoster : la trace en forme de huit gravée dans la pierre d'un ancien anneau pour attacher les bateaux dans la cale. Le niveau d'eau monte, effaçant le repère, et lorsqu'il le retrouve plusieurs pages plus loin, il en aperçoit un deuxième : « Il y avait donc deux anneaux » (p. 21).

À la fin, et malgré la chaîne de bicyclette qui, après avoir déraillé souvent au cours de la journée finit par se décrocher définitivement, le récit arrive tant bien que mal à son terme, et Mathias, après avoir raté le bateau et passé une nuit sur l'île, repart ragaillardi en se disant que « dans trois heures il serait arrivé à terre ».

C'est ignorer la leçon des choses donnée par Victor Hugo dans « La conscience » (La légende des siècles) :

« L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. »

Le lapsus circulaire ou la mise en abyme linguistique

Tout autre est le fonctionnement de l'étrange nouvelle à prime vue indéchiffrable, « Le lapsus circulaire », publiée en 1988 par Jean Ricardou dans le recueil de nouvelles La cathédrale de Sens[52], où une lecture approfondie découvre la mise en abyme peut-être la plus complexe de tout le Nouveau Roman : une mise en abyme des mises en abyme d’Œdipe et d’Icare combinées dans un enchaînement aussi inéluctable que le destin, agencée non pas à l’ancienne par une imbrication de récits, mais à la façon du Nouveau Roman par des dispositifs purement formels où les ruses et contraintes de l’écriture (ou du langage comme jeu de mots) mènent le récit, et, cela, comme il se doit, « enfermé dans les anneaux d’un beau style » (Proust).

« Il ne s'agit pas d'exprimer ou de représenter quelque chose qui existerait déjà ; il s'agit de produire quelque chose qui n'existe pas encore[53]. »

On peut constater l'évolution théorique en remplaçant, pour mieux rendre compte de cette nouvelle de 1988, dans le texte ci-dessous, d’abord publié en 1961 dans la revue Médiations, puis en 1967 dans PNR, le mot « description » par celui d'« écriture » :

« La description, donc, singulièrement, ne connaît pas de plus rigoureux adversaire que l’auteur même de sa cohérence : le sens. Le sens annonce-t-il la description, comme chez Balzac, qu’il la rend caduque ; s’y insère-t-il comme chez Borges, qu’il l’interrompt. Toute précise présence du sens est par conséquent intempestive.

La diffusion en laquelle le sens doit se maintenir n’est pas un état stable. (…) Pour permettre le plein développement descriptif, le sens doit donc s’affirmer pour s’être laissé perdre, s’éloigner pour s’être montré trop vif. Il doit chatoyer, s’offrir comme sens hypothétique[54]. »

Ici le récit est partout contesté par son écriture même, souvent par le renversement d'un sens propre pris au pied de la lettre, devenant un sens figuré qui déstabilise le récit en l'orientant dans une toute nouvelle direction. Par exemple, au tout début, l'explication d'une claudication due à un supposé accident de circulation, le narrateur ayant été « renversé par un motard dans la nuit », se lit bientôt: « renversé par un mot, tard dans la nuit » :

« Ainsi vont donc les paroles : chacun les croit soumises, plus ou moins, aux continus impératifs de son dire, et c'est d'elles-mêmes, le plus souvent, par une manière de réverbération intime, qu'elles dissertent à notre insu[55]. »

L'écriture peut aussi se développer à partir de contraintes et directives formelles :

« Alors elle est créatrice. Elle invente en toute cohérence un univers et tend à susciter un sens avec lequel elle entre en lutte. C’est comme une course contre le sens que peuvent se lire maintes œuvres contemporaines.

Il n’est sans doute pas impossible d’ouvrir à ces aventures de nouveaux domaines. Le suicide du récit et le sens contraire peuvent en somme se définir comme les solutions qui se présentent quand le sens a rejoint la description. L’on peut donc supposer qu’un livre se constitue sur de telles directives formelles que le sens y perde toujours sa course, se trouve en somme réduit à un rôle de traînard[56]. »

De telles contraintes sont innombrables. Imaginons par exemple ceci : la fiction qui se compose acceptera que certains de ses passages soient littéralement déduits de sens propres devenus sens figurés, ou le contraire, et que chaque nouveau sens disserte, par une manière de réverbération intime, chaque fois dans un sens nouveau.

« Pour assimiler de si fondamentales perturbations, la fiction devra multiplier les hypothèses. Ces interprétations du récit par la fiction seront à leur tour remises en cause par les directives formelles, et astreintes à d’incessantes réévaluations. Le sens sera toujours pris à revers par le fonctionnement du récit, qui changera la direction de la course[57]. »

Ainsi de phrase en phrase, et de chute en chute, les mises en abyme ici s'agencent et s'emboîtent l'une dans l'autre dans cette course contre le sens : l’aventure d’une écriture. Quand, « dans tout l'épouvantable dédale où, d'échos en échos, mon existence s'éternise », le sens finit par rattraper la description, « Chute, chut à la fin… », le récit se suicide.

Théorie du Nouveau Roman

- L'Ère du soupçon (1956), Nathalie Sarraute.

- Pour un nouveau roman (1963), Alain Robbe-Grillet[58].

- Problèmes du Nouveau Roman (1967), Jean Ricardou.

- Pour une théorie du Nouveau Roman (1971), Jean Ricardou.

- Le Nouveau Roman (1973), Jean Ricardou.

- Nouveaux problèmes du roman (1978), Jean Ricardou.

Principaux travaux dirigés par Jean Ricardou[59] :

- Nouveau roman : hier, aujourd'hui, Cerisy-la-Salle, 1971[60].

- Claude Simon : analyse, théorie, Cerisy-la-Salle, 1974[61].

- Robbe-Grillet : analyse, théorie, Cerisy-la-Salle, 1975[62].

- Pour une théorie matérialiste du texte, Cerisy-la-Salle, 1980[63].

Principaux travaux de ou dirigés par Roger-Michel Allemand :

Quelques « nouveaux romanciers »

Bien qu'il soit difficile d'apparenter l'un ou l'autre auteur avec un mouvement hétérogène et déstructuré à l'image de son contenu même, voici quelques auteurs qui s'apparentent au Nouveau Roman, au moins dans une partie de leur œuvre (les sept premiers cités formant le noyau dur généralement reconnu du mouvement) :

- Alain Robbe-Grillet

- Nathalie Sarraute

- Claude Simon

- Michel Butor

- Robert Pinget

- Jean Ricardou

- Claude Ollier

- Samuel Beckett

- Marguerite Duras

- Louis-René des Forêts

- Maurice Blanchot

- Jean-Marie Gustave Le Clézio (romans de la première partie de son œuvre, jusqu'aux années 1970)

- Philippe Sollers (romans de la première partie de son œuvre — excepté Une curieuse solitude — jusqu’à Paradis)

Œuvres

Dans son ouvrage La littérature française du XXe siècle, l'universitaire Henri Mitterand liste un certain nombre de romans que l'on pourrait rassembler sous l'étiquette du « Nouveau Roman »[67] :

- 1950 : Thomas l’Obscur, version alternative (Blanchot)

- 1951 : Malone meurt (Beckett)

- 1953 : L'Innommable (Beckett)

- 1953 : Les Petits Chevaux de Tarquinia (Duras)

- 1953 : Les Gommes (Robbe-Grillet)

- 1953 : Martereau (Sarraute)

- 1954 : Passage de Milan (Butor)

- 1955 : Le Voyeur (Robbe-Grillet)

- 1956 : L'Emploi du temps (Butor)

- 1957 : La Modification (Butor)

- 1957 : La Jalousie (Robbe-Grillet)

- 1957 : Le Vent (Simon)

- 1958 : Moderato Cantabile (Duras)

- 1958 : La Mise en scène (Ollier)

- 1958 : L'Herbe (Simon)

- 1959 : Le Planétarium (Sarraute)

- 1960 : La Route des Flandres (Simon)

- 1961 : Clope au dossier (Pinget)

- 1961 : L'Observatoire de Cannes (Ricardou)

- 1961 : Le Parc (Sollers)

- 1962 : L'Inquisitoire (Pinget)

- 1962 : Le Palace (Simon)

- 1963 : Les Fruits d'or (Sarraute)

- 1963 : Le Bavard, édition remaniée ( des Forêts)

- 1963 : Le Procès-verbal (Le Clézio)

- 1964 : Le Ravissement de Lol V. Stein (Duras)

- 1965 : La Prise de Constantinople (Ricardou)

- 1967 : Histoire (Simon)

- 1969 : La Bataille de Pharsale (Simon)

- 1972 : Vous les entendez ? (Sarraute)

Notes et références

- notamment grâce à un article fondateur "L'histoire dans l'histoire" repris dans Problèmes du Nouveau Roman

- Co-dirigé avec Françoise van Rossum-Guyon)Nouveau Roman: hier, aujourd'hui, vol. 1. Problèmes généraux, vol. 2. Pratiques, rééd. Hermann, 2011

- Claude Simon, 10/18-UGE, 1975, rééd. Les Impressions Nouvelles, 1986

- Robbe-Grillet: analyse, théorie. 1. Roman/Cinéma, Robbe-Grillet: analyse, théorie. 2. Cinéma/Roman, 10/18-UGE, 1976

- jeanricardou.org

- Théorie du nouveau roman : 1967-1980.

- Éditions de Minuit

- Cette première formulation se trouve dans un essai initialement paru en 1961, « Aspects de la description créatrice, comme une postface à "Description panoramique d'un Quartier moderne" de Claude Ollier » (Médiations, no 3, 1961, p. 32), récrit sous le titre « La description créatrice, une course contre le sens » dans Problèmes du Nouveau Roman, éd. du Seuil, coll. "Tel Quel", 1967, p. 111, Intégrale Jean Ricardou, t. 3, Les Impressions Nouvelles, p. 116.]

- « Tentative de description », Cahiers du Sud, no 334,

- Le Monde, , p. 8-9. Voir « Robbe-Grillet à Minuit », R. M. Allemand « Robbe-Grillet à Minuit », L'écrivain éditeur, vol. 2 (François Bessire, dir.) ADIREL, coll. « Travaux de littérature », 2002, p. 32 et l'introduction de Daniel Bilous au volume Jean Ricardou. Du Nouveau Roman à la Textique, Paris, Hermann, 2018, p. 7-14 John Marcus, Nouveau roman : l'origine d'une expression, 2013.« A chaud ! 70 ans de critique littéraire », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Il en ira de même à l'époque dans le domaine du cinéma pour le mouvement quasi contemporain de la Nouvelle Vague

- Presque un demi-siècle après, évoquant les débuts du mouvement, Robbe-Grillet explique que d'un « commun accord » avec J. Lindon qui avait déjà publié Beckett, ils ont « forgé le mythe du Nouveau Roman, de ce groupe à mon avis passionnant mais qui ne fut jamais une école », Alain Robbe-Grillet, Entretiens complices (Roger-Michel Allemand, éd.), Paris : Éditions EHESS, coll. « Audiographie », 2018, p. 69); voir aussi Les Derniers jours de Corinthe, Minuit, 1994, p. 84

- no7-8, Paris,

- « Voici dix romanciers », p. 18-9

- ibid., p. 19 ; voir Michel Sirvent "Robbe-Grillet et après", Acta fabula, , vol. 19, n. 6

- Entretiens complices, op. cit., p. 55

- Galia Yanoshevsky, Les Discours du Nouveau Roman: Essais, entretiens, débats, Presses universitaires du Septentrion, , p. 306.

- Émile Henriot, « L'école du regard », Le Monde, .

- Pourquoi alors ce changement, si brusque car suivant l'apogée romanesque du XIXe siècle, vient-il se placer dans le XXe ? Marquée par les deux guerres mondiales et l'esprit des hommes, l'époque est « encré[e] » (d'après l'expression consacrée de N. Sarraute) dans ce sentiment de vivre dans L'Ère du soupçon. Une révolution romanesque (car cela est sans appel) permet donc de traduire cette sensation de malaise et d'insécurité, mais aussi de casser la triste régularité d'une continuité littéraire jusque-là jamais remise en cause.

- "Littérature objective" (Critique, 1954), Essais critiques, Seuil, coll. Points, p. 30

- "Littérature littérale", Essais critiques, Seuil, coll. Points, p. 63

- Pour l'historien des idées Emmanuel Legeard, « S'il y a un point commun aux écrivains issus du Nouveau Roman, c'est qu'ils ne visent tous qu'à la subjectivité totale », Emmanuel Legeard, Entretiens Inactuels, Paris, Mallard, , 177 p. (ISBN 0244484791), p. 52

- M. Butor, “Recherche sur la technique du roman”, Répertoire II, Minuit, 1964, p. 92

- Voir de Jean Ricardou, "Temps de la narration, temps de la fiction, Problèmes du Nouveau Roman, Seuil, coll. Tel Quel, 1967, p. 161-170

- Le Nouveau roman, p. 50

- Problèmes du Nouveau Roman

- La Prise de Constantinople

- « Tome 3 - Écrits 1967-1968 », sur Le site du Fonds Jean Ricardou

- « Tome 5 - Écrits 1971 », sur Le site du Fonds Jean Ricardou

- « Tome 6 - Écrits 1972-1973 », sur Le site du Fonds Jean Ricardou

- « Tome 1 - Écrits 1956-1961 », sur Le site du Fonds Jean Ricardou

- « Tome 4 - Écrits 1969-1970 », sur Le site du Fonds Jean Ricardou

- Nouveau Roman: hier, aujourd'hui, vol. 1. Problèmes généraux, vol. 2. Pratiques, rééd. Hermann, 2011

- « Un aventurier de l'écriture », sur Le site du Fonds Jean Ricardou,

- Voir Michel Sirvent, "Robbe-Grillet: Le Nouveau Roman et après", section "Le Nouveau Roman revisité", Acta Fabula, , vol. 19, n. 6,

- J. Ricardou, « L'aventure d'une écriture », Magazine Littéraire, no 71, , p. 54

- Le Nouveau Roman, 5e tirage, p. 10, cité dans Un aventurier de l'écriture, op. cit., p. 16

- Un aventurier de l'écriture, op. cit., chapitre 1, “La constitution du Nouveau Roman”

- Jean Ricardou, « Pour une théorie du Nouveau Roman », dans Intégrale 5, Les Impressions nouvelles, (ISBN 978-2-87449-692-9), p. 134, 327.

- Ricardou 2019, p. 208.

- Ricardou 2019, p. 305.

- Ricardou 2019, p. 319.

- Ricardou 2019, p. 322-323.

- Ricardou 2019, p. 328.

- La Pléiade, éd. 1954

- Nouveaux problèmes du roman, éditions du Seuil, p. 9

- Nouveaux problèmes du roman, op. cit., p. 20

- Nouveaux problèmes du roman, op. cit., p. 106-107

- Intégrale Jean Ricardou, tome 3, p. 429-431

- L'histoire dans l'histoire, Problèmes du Nouveau Roman, Intégrale Jean Ricardou (IJR) tome 3, p. 181

- Description et infraconscience chez Alain Robbe-Grillet, dans PNR, IJR tome 3, p. 91

- Le lapsus circulaire, publié aux Impressions nouvelles, 1988, épuisé. Lire en ligne ici: https://jeanricardou.org/edifications-minuscules-en-guise-de-colloque-a-la-gloire-de-leon-noel/le-lapsus-circulaire-prologue/

- Le Nouveau Roman, dans l'Intégrale Jean Ricardou (IJR) tome 6, p. 137

- Problèmes du Nouveau Roman (PNR), dans IJR tome 3, p. 102

- Le lapsus circulaire, op. cit., p. 10

- PNR, op. cit., p. 114

- PNR, op. cit., p. 116

- Henri Mitterand, La Littérature française du XXe siècle, Paris, Arman Colin, coll. « 128 Tout le savoir », , 127 p. (ISBN 978-2-200-27012-4), p. 65-67

- Entre tradition et modernité.

- Cerisy-la-Salle, 1971.

- Cerisy-la-Salle, 1974.

- Cerisy-la-Salle, 1975.

- Pour une théorie matérialiste du texte, I, Cerisy-la-Salle, 1980.

- « An important series that, thanks to Allemand's efforts, has played a valuable role in the enhancement, in recent years, of the status of the nouveau roman. », Jean H. Duffy, The Romanic Review , p. 535.

- « Le recueil marque très nettement une étape nouvelle dans la critique du Nouveau Roman, étape ouverte par Roger-Michel Allemand lui-même dans son ouvrage Le Nouveau Roman publié chez Ellipses en 1996, et auquel il est fait souvent référence par les différents auteurs. », Nicolas Lombart, Kritikon Litterarum, vol. 28, brochure 3, , p. 109.

- « Alain Robbe-Grillet : Balises pour le XXIe siècle », sur fabula.org (consulté le )

- Henri Mitterand, La littérature française du XXe siècle, Paris, Armand Colin, coll. « 128 Tout le savoir », , 127 p. (ISBN 978-2-200-27012-4), p. 65-67

Voir aussi

- Nouveau roman, pièce écrite et mise en scène par Christophe Honoré, créée au Festival d'Avignon puis présentée au Théâtre de la Colline à Paris en 2012, avec Ludivine Sagnier en Nathalie Sarraute, Annie Mercier en Jérôme Lindon, Jean-Charles Clichet en Alain Robbe-Grillet, Anaïs Demoustier en Marguerite Duras, Brigitte Catillon en Michel Butor, Sébastien Pouderoux en Claude Simon, Mélodie Richard en Catherine Robbe-Grillet, Julien Honoré en Claude Mauriac et Benjamin Wangermée en Claude Ollier et Françoise Sagan.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Christian Milat et Roger-Michel Allemand, Nouveau roman : bibliographie

- Thèse de Pierre Verdrager sur la réception par la presse d'un des auteurs principaux du Nouveau Roman : Nathalie Sarraute

- Tel Quel et Nouveau Roman, revue Sens Public