Mohamed Sahnoun

Mohamed Sahnoun (en arabe : محمد سحنون), né le à Orléansville[3] et mort le [4] à Paris[5], est un diplomate algérien.

| Mohamed Sahnoun | |

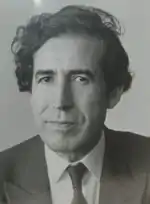

Mohamed Sahnoun à l'époque où il était le Représentant permanent de la République algérienne auprès des Nations unies (1982-1984). | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Secrétaire général adjoint de l'Organisation de l'unité africaine (OUA)[1] | |

| – (9 ans) |

|

| Ambassadeur d'Algérie en République fédérale d’Allemagne [1] | |

| – (4 ans) |

|

| Ambassadeur d'Algérie en France[1] | |

| – (3 ans) |

|

| Prédécesseur | Mohamed Bedjaoui |

| Successeur | Djamel Houhou |

| Chef de la Mission permanente de l'Algérie auprès des Nations unies[1] | |

| – (2 ans) |

|

| Ambassadeur d'Algérie aux États-Unis[1] | |

| – (5 ans) |

|

| Prédécesseur | Layachi Yaker |

| Successeur | Abderahmane Bensid |

| Ambassadeur d'Algérie au Maroc [1] | |

| – (1 an) |

|

| Prédécesseur | Abdelhamid Mehri |

| Successeur | Mohamed Ghoualmi |

| Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie [1] | |

| – (moins d'un an) |

|

| Successeur | Ismat Kittani |

| Représentant spécial du Secrétaire général de l'OUA au Congo [1] | |

| – | |

| Représentant spécial des Nations unies et de l'OUA pour la Région des Grands-Lacs [1] | |

| – | |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Orléansville (Algérie) |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Paris 14e (France) |

| Nationalité | Algérienne |

| Conjoint | Hadjira Bachtarzi, Samia Gharbi[2] |

| Enfants | Kamel Sahnoun, Hania Sahnoun, Mohamed-amine Sahnoun[2] |

| Diplômé de | Université de New York Université Panthéon-Sorbonne[1] |

| Profession | Diplomate[1] |

Ambassadeur d’Algérie en République fédérale d’Allemagne, en France, aux États-Unis et au Maroc ; Secrétaire-Général Adjoint de l'OUA, Secrétaire-Général Adjoint de la Ligue arabe, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Somalie en 1992 avant de poursuivre son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation avec plusieurs ONG. Il s'est en particulier attaché à développer des dialogues interculturels et inter-religieux et à guérir les mémoires blessées par les conflits du passé.

Biographie

Années de formation et guerre d’Algérie

Mohamed Sahnoun naît en 1931 à Chlef, en Algérie. Il poursuit des études secondaires au lycée d’Alger. Il commence ensuite ses études à la Sorbonne à Paris. Il s’y trouve au moment du déclenchement de la Révolution algérienne, à la suite de la Déclaration du 1er novembre 1954. C'est lui avec Rachid Amara qui ont recruté la militante Nassima Hablal dans le Mouvement national algérien. Militant FLN, il répond à l’appel à la grève illimitée des étudiants et des lycéens lancé par l’Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugema) le [6] et il arrête ses études à Paris et rentre en Algérie. Là, il commence à travailler dans l’équipe des Centres sociaux, une organisation créée par Germaine Tillion avec l’accord de Jacques Soustelle pour lutter contre la misère, l’insalubrité et l’analphabétisme en Algérie[7]. En , l’organisation est perquisitionnée, douze chrétiens dont des prêtres et vingt-trois musulmans sont arrêtés. Mohamed Sahnoun, cadre des Centres sociaux, est du nombre et fait partie des accusés du retentissant procès dit des « Chrétiens progressistes », en 1957, dans lequel la justice française considère les Algériens comme des comploteurs et les Français comme leurs complices[7]. Il est interné à la villa Sésini et torturé par les paras français[8]. Relâché faute de preuve, Mohamed Sahnoun passe en France métropolitaine à Clichy puis en Suisse à Lausanne. Il ne peut rentrer en Algérie avant l’indépendance. Mohamed Sahnoun a fait connaissance avec le Service civil international en Algérie en 1952-53 et a participé à plusieurs chantiers avant d’être quelque temps responsable de la branche algérienne. Outre une influence formatrice importante (voir plus bas le paragraphe "philosophie"), le réseau de connaissances acquis au travers de cette activité lui a été précieux pendant les événements des années 1950.

Mohamed Sahnoun a ensuite repris ses études à l'université de New York où il a obtenu son baccalauréat ès arts et sa maîtrise ès arts en science politique (Bachelor of Arts and Master of Arts degrees in political science).

Au service de l’Algérie

Mohamed Sahnoun a été conseiller diplomatique du Gouvernement provisoire de la République algérienne. En 1962 il accompagne le président Ben Bella en visite officielle aux États-Unis pour y rencontrer le président Kennedy qui a été un des soutiens de la cause de l’indépendance algérienne. Comme la délégation algérienne part ensuite directement à Cuba, Kennedy montre à Ben Bella les premières photos encore secrètes des avions U2 révélant la présence de rampes de lancement de missiles russes à Cuba. Au nom de la paix et de la sécurité humaine, Ben Bella acceptera de transmettre à Fidel Castro à quel point les Américains considèrent la situation comme un casus belli[9].

Mohamed Sahnoun a occupé par la suite les postes suivants :

- Secrétaire général adjoint de l'OUA (1964–1973)

- Secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes chargé du dialogue entre les pays arabes et les pays africains (1973 – 1975).

- Ambassadeur d'Algérie en République fédérale d'Allemagne (1975-1979), où il est le premier véritable ambassadeur d'Algérie après la reprise des relations diplomatiques germano-algériennes, rompues de 1965 à fin 1971[10].

- Ambassadeur d’Algérie en France (1979-1982). Pendant cette période, il est notamment l’artisan de la « Convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale » qui règle le dossier de la sécurité sociale et des retraites des travailleurs immigrés algériens.

- Chef de la mission de l'Algérie auprès des Nations unies à New York (1982-1984)

- Ambassadeur d’Algérie aux États-Unis (1984-1989), où il organise notamment la visite du président Chadli Bendjedid à Ronald Reagan, première visite officielle d’un chef d’État algérien aux États-Unis.

- Il est appelé au Maroc au pied levé pour y remplacer l’ambassadeur Abdelhamid Mehri, qui doit prendre la tête du FLN en urgence à la suite des manifestations d’octobre 1988 et devient à la fois ambassadeur d'Algérie au Maroc et secrétaire de l'Union du Maghreb arabe (1989-1990) dès la création de cette organisation le .

- En 1999, son nom est cité comme un candidat de recours possible pour les élections présidentielles d’avril mais c’est finalement Abdelaziz Bouteflika, ancien ministre des Affaires étrangères retiré de la vie politique depuis 1981, qui se présente comme « candidat sans parti » issu du FLN[11].

Au service des Nations unies

- Conseiller principal du secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED)[12].

- Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Somalie (avril à )[12]. À ce poste, il atteint des résultats remarqués[11] mais le programme de pacification de la région piloté par l’ONU est interrompu par l’impatience américaine à déclencher une opération de pacification militaire. Opposé à cette intervention militaire qui s’achèvera d’ailleurs par un désastre, Mohamed Sahnoun démissionne de son poste[13].

- Représentant spécial du Secrétaire général de l'OUA pour le Congo (1993)[12].

- Conseiller spécial du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le Programme pour une culture de la paix (1995-1997)[12].

- Représentant spécial des Nations unies pour la région des Grands lacs africains auprès de l'Organisation de l'Unité africaine (1997)[12].

Travaux et rapports

- Mohamed Sahnoun a été membre de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (dite la Commission Brundtland) dans les années 1980 et co-signataire du Rapport Brundtland, qui popularisera la notion de développement durable.

- Membre associé (boursier Pearson) du Centre de Recherches pour le Développement International à Ottawa au Canada (1994)[12].

- Membre du Groupe consultatif spécial du Projet des sociétés victimes de la guerre, projet commun de l'Institut de recherche des Nations unies pour le développement social (UNRISD) et de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève[12].

- Co-président avec Gareth Evans de la commission Internationale sur l’Intervention et la Souveraineté des États (International Commission on Intervention and State Sovereignty ou ICISS), dont le rapport, intitulé « la responsabilité de protéger » (‘’The Responsibility to Protect’’), est paru en [14] avec le soutien particulier du gouvernement canadien.

Engagements au sein d’ONG

- Membre du Conseil de l’Institut International du Développement durable (IISD) de 1990 à 1996 et de 2003 à 2009[15].

- Président d’Initiatives et Changement International, organisation non gouvernementale basée en Suisse qui promeut la pratique du dialogue, le changement des comportements et le rétablissement de la confiance interpersonnelle afin de promouvoir la paix, la bonne gouvernance et une économie juste et durable (2007-2008)[16].

- Président du Forum de Caux sur la Sécurité Humaine (2008-2012)[17]

- Vice-président du Conseil d’administration de l'université pour la paix (UPEACE), organisation mandatée par les Nations unies, et conseiller senior pour les programmes UPEACE au Proche-Orient et en Afrique, et président du Conseil consultatif de UPEACE pour l’Afrique[18].

Publications

- En 1994, Mohamed Sahnoun a publié un livre en anglais Somalia: The Missed Opportunities[19] (Somalie : les occasions manquées) dans lequel il analyse les raisons de l'échec de l'intervention de l'ONU en Somalie en 1992. Il montre que, entre le début de la guerre civile en 1988 et l'effondrement du régime de Siad Barre en janvier 1991, les Nations unies ont manqué au moins trois occasions de prévenir des drames humanitaires majeurs. Lorsque les Nations unies ont voulu fournir une aide humanitaire, leur performance a été largement dépassée par celles des organisations non gouvernementales, dont la compétence et le dévouement ont mis en évidence par contraste la prudence excessive et l'inefficacité bureaucratique des Nations unies. Si des réformes radicales ne sont pas entreprises, concluait Mohamed Sahnoun, l'Organisation des Nations unies continuera à répondre à de telles crises dans un climat d'improvisation inepte[20].

- En 2007, Mohamed Sahnoun a également publié un livre largement autobiographique, Mémoire blessée, dont le héros, Salem, homme de foi et de dialogue, est emprisonné et torturé à la « Villa Blanche » en raison de ses convictions. Il est cependant secouru par des Français - civils, religieux et militaires - qui prennent de grands risques pour le protéger. L'ouvrage a valeur de témoignage du parcours personnel de son auteur (voir plus haut le paragraphe Années de formation et guerre d'Algérie), mais il contient aussi un appel au devoir d'humanité solidaire et de protection des plus faibles [21].

Philosophie

Mohamed Sahnoun rencontre le pacifisme dès 1952 à Alger au travers du Service civil international. Il a lu le livre du Suisse Pierre Ceresole, fondateur de cette organisation, et surtout le livre de Romain Rolland sur Gandhi, « qui était pratiquement mon livre de chevet à l’époque[22]. »

Il met en œuvre ces idées tout au long de sa carrière professionnelle, cherchant à établir un dialogue entre les communautés lors de l’Assemblée mondiale de la Jeunesse à propos du Congo, en tant que dirigeant de l'Organisation de l'unité africaine, en particulier lorsque les pays africains sont confrontés aux problèmes posés par les frontières héritées de la colonisation, enfin dans ses différentes fonctions à l’ONU.

La fréquentation pendant plusieurs années du milieu très international et mixte religieusement du Service civil international joue aussi un rôle dans sa compréhension des sources des conflits et l’amène à s’investir dans la réparation des blessures de mémoire résultant des conflits[22].

Il renforce encore cette réflexion en fin de carrière avec son engagement marqué en faveur de la sécurité humaine. Celui-ci s’exprime d’une part au travers du rapport « la responsabilité de protéger » (The Responsibility to Protect), paru en [14] et d’autre part dans l’organisation par ses soins de 2008 à 2012 du Forum de Caux pour la sécurité humaine.

Réunissant chaque année quelque 300 acteurs de la sécurité humaine (hommes politiques, diplomates, militants d’ONG, communicants…) à Caux (Suisse) avec l’appui de l’ONG Initiatives et Changement, le Forum de Caux pour la sécurité humaine a provoqué un vaste échange d’expérience autour de la construction de la confiance et des conditions à remplir pour la sécurité humaine. Les cinq thèmes de travail sont bien représentatifs de la philosophie de Mohamed Sahnoun : guérir les mémoires, dialogue interculturel, bonne gouvernance, développement durable et économie inclusive.

Très attaché au dialogue et à la mixité religieuse, Mohamed Sahnoun s’est élevé avec force contre l’idée du choc des civilisations, déclarant par exemple : « Comme je le disais à Samuel Huntington lors d'une discussion à Washington, il n'y a pas de tel choc. Prenez la Somalie : d'un point de vue religieux, les Somaliens sont plus ou moins sur la même longueur d'onde. Mais en raison d'une insécurité totale, ils se rangent en sous-clans. C'est pourquoi je veux développer le dialogue interculturel et inter-religieux. » [16]

Distinctions

- Mohamed Sahnoun ne fait jamais état des décorations ou distinctions qui lui ont été accordées.

Notes et références

- https://www.un.org/press/fr/1997/19970127.BIO3058.html

- https://prabook.com/web/mohamed.sahnoun/664948

- Chlef s'est appelée anciennement Orléansville pendant la colonisation française, Al Asnam de 1962 a 1980, puis Chlef depuis 1980.

- État civil sur le fichier des personnes décédées en France depuis 1970

- « Décès de Mohamed Sahnoun, ancien ambassadeur d’Algérie en France », www.alg24.net, (lire en ligne, consulté le )

- Henry Clement-Moore, L'Ugema (1955-1962) : témoignages, Casbah Éditions, Alger, 2011

- Sybille Chapeu, Des Chrétiens dans la Guerre d’Algérie: l'action de la mission de France, Éditions « Atelier Ed De L'», Paris, 2004

- Les ennemis complémentaires: guerre d'Algérie, par Germaine Tillion, Éditions Tirésias, 2005, p. 216

- (en) Katherine Marshall, « Healing Memories: An Exchange With Peacemaker Mohamed Sahnoun », sur HuffPost, .

- Rupture des relations diplomatiques de la quasi-totalité des États arabes avec la République fédérale d'Allemagne à la suite de l'affaire des livraisons d'armes gratuites de la RFA à l'État d'Israël, révélée en 1964.

- Phillip C. Naylor, Historical Dictionary of Algeria, Scarecrow Press, Oxford, 2006 ; p. 400

- Source : communiqué des Nations-Unies

- Interview de Mohamed Sahnoun et Cornelio Sommaruga par Richard Werly et François d’Alançon, dans le mook Oser la Paix, Éditions Autrement, Paris, 2011, (ISBN 978-2-7467-3053-3), p. XVI.

- Voir article Wikipedia en anglais International Commission on Intervention and State Sovereignty

- Voir site de l'IISD

- « Un musulman à la tête du centre de Caux », article paru dans le quotidien Le Temps (Genève) mercredi 6 décembre 2006.

- Voir le site du Forum de Caux sur la Sécurité Humaine (en anglais)

- Voir site UPEACE en anglais

- USIP Press Books, octobre 1994, (ISBN 978-1-878379-35-1)

- Revue du livre par Gail M. Gerhart dans le mensuel américain Foreign Affairs de mars/avril 1995

- Mémoire blessée, Algérie, 1954, aux Presses de la Renaissance, Paris, 2007, (ISBN 9782750902988)

- Interview paru dans Breaking down barriers 1945-1975, 30 years of voluntary service for peace with Service Civil International, Olivier Bertrand, Paris, 2008