Lycée Carnot (Dijon)

Le lycée Carnot est un établissement public local d'enseignement, situé à Dijon, inauguré le . C'est le plus ancien lycée de Dijon, créé en 1802 comme Lycée impérial[1], dans les locaux de l'emplacement actuel du collège Marcelle-Pardé[2] et le plus important lycée de classes préparatoires aux grandes écoles de l'académie de Dijon.

_04.jpg.webp)

| Fondation | Sous Napoléon Ier |

|---|---|

| Type | Lycée |

| Directeur | Brice Léthier |

|---|

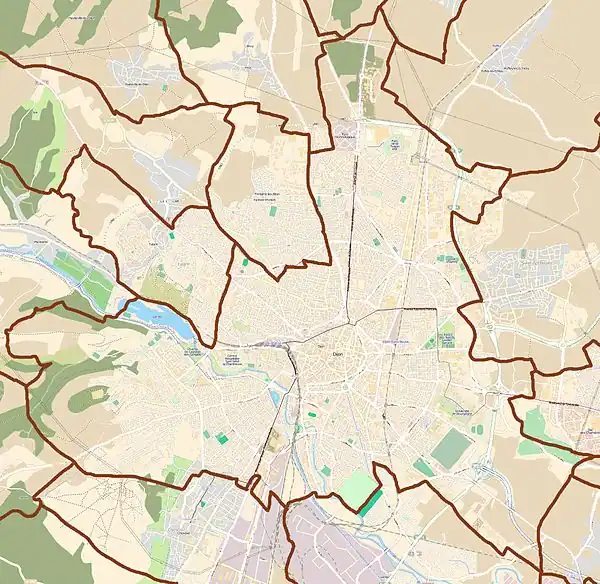

| Ville | Dijon |

|---|---|

| Pays |

|

| Site web | lyc21-carnot.ac-dijon.fr |

Le collège et lycée Carnot est un établissement « de centre-ville ». Il accueille depuis plus de quatre-vingts ans des élèves tchèques recrutés sur concours. Il existait en outre un partenariat avec un établissement chinois spécialisé dans l'enseignement des langues de Nankin, et le lycée propose toujours des cours de chinois.

Le lycée Carnot est le seul établissement de l’académie de Dijon à proposer la totalité des enseignements musicaux susceptibles d’être choisis par des élèves issus des classes de 3e de collège.

Il propose un enseignement européen à deux classes scientifiques, en allemand et en anglais. Ce sont les cours d'histoire ou de sciences de la vie et de la Terre qui sont enseignés dans la langue choisie.

Il propose aussi des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, économiques et littéraires.

Historique

_06.jpg.webp)

C'est une loi de 1802 qui impose la création, dans chaque ressort de Cour d'appel, d'un lycée de garçons devant recevoir environ 200 élèves, essentiellement internes. L'enseignement est dispensé par deux professeurs par classe, l'un assurant les sciences et l'autre les lettres. Les élèves sont soumis à une discipline très militaire et jouissent d'un confort plutôt spartiate. Le cursus est de six années plus une année pour la préparation du baccalauréat.

Le premier lycée de Dijon est créé en 1803 comme lycée impérial. Il doit accueillir tous les élèves de la Côte-d'Or et des départements voisins. Il s'installe dans les locaux de l'ancien hospice Sainte-Anne, ancien orphelinat de filles, où se trouve l'actuel collège Marcelle-Pardé. À l'époque de Louis Philippe on s'attache à en améliorer le confort. L'établissement reçoit alors des élèves depuis l'âge de huit ans jusqu'au baccalauréat. Au cours du Second Empire, l'éventail de classes s'ouvre à de nouvelles classes préparant aux grandes écoles, après le baccalauréat. À la fin du XIXe siècle, Dijon rase ses remparts, les remplace par des boulevards et construit le lycée à son emplacement actuel.

Après 1871 le lycée se nomme simplement « lycée de Dijon » et connaît une croissance des effectifs (570 élèves en 1880) qui amène à créer un « petit lycée » pour les classes primaires. En 1885 un accident survenu dans le vieux bâtiment pose le problème de la rénovation des locaux. C'est après de nombreuses discussions, que la municipalité républicaine, conduite par le Colonel Victor Marchand et son premier-adjoint Paul Cunisset-Carnot, décide de construire un lycée neuf au pied des anciennes fortifications de la ville, à l'emplacement du bastion de Saulx.

Réalisé par l'architecte Arthur Chaudouet, il est solennellement inauguré par le ministre de la Justice le . La municipalité a vu grand : les locaux sont prévus pour 1000 élèves, effectif qui sera atteint en 1933. Les bâtiments sont réalisés avec soin et une certaine recherche décorative. Le prospectus de 1911 présente le lycée comme « le plus beau et le plus vaste de France ».

C'est en 1894, sous l'impulsion de Paul Cunisset-Carnot, homme politique et magistrat influent à Dijon, nouveau membre de la Famille Carnot à la suite de son mariage avec Claire Carnot, fille du président Sadi Carnot que le lycée prendra le nom de « Carnot », après l'assassinat de son beau-père, le président, qui fut également député de la Côte-d'Or, et petit-fils de Lazare Carnot l'« organisateur de la victoire » de la Révolution française, en hommage à cette grande famille républicaine côte d'orienne[3].

L'établissement joue durant plusieurs décennies un rôle spécifique dans la formation d'élèves tchèques et slovaques venus dans le cadre des accords culturels entre la France et la Tchécoslovaquie : pendant l'entre-deux-guerres (1920-1939), les années 1947-1948 et 1966-1973, et après la révolution de Velours de 1989[4]. On peut relever parmi ceux-ci notamment Jiří Voskovec (acteur, metteur en scène, traducteur et poète), Václav Černý (philosophe, traducteur et écrivain), Raoul Schránil (cs) (acteur de théâtre et de cinéma), Čestmír Císař (cs) (diplomate, homme politique et écrivain), Václav Jamek (diplomate, écrivain et traducteur), Zdeněk Troška (cs) (réalisateur et scénariste), Tomáš Týn (cs) (théologien)...

Le lycée Carnot renferme une collection d'instruments scientifiques anciens classée à l'inventaire des monuments historiques[5]. Par ailleurs la façade donnant sur le boulevard Thiers et les toitures correspondantes, à l'exception de la partie contemporaine, sont inscrites depuis 2010 au titre des monuments historiques[6].

Classes préparatoires

Le lycée accueille environ 980 élèves en CPGE littéraires (Khâgnes A/L, B/L, et LSH), économiques et commerciales (ECE et ECS), et scientifiques (MPI, MP, PC, PSI, BCPST).

Élèves et professeurs illustres

Professeurs

- Robert Jardillier (1890-1945), ministre du Front populaire et maire de Dijon.

- Henry Miller (1891-1980), romancier américain, de 1932 à 1933.

- Pierre de Saint-Jacob (1906-1960), historien, de 1939 à 1957.

- Jean Mairey (1907-1982), résistant et haut fonctionnaire français, professeur d'histoire et de géographie de 1936 à 1939.

- Paul Guth (1910-1997), journaliste et écrivain, professeur de lettres de 1934 à 1935.

- Jean Svagelski (1924-2009), philosophe, professeur de philosophie de 1965 à 1977.

- Pierre Lévêque (1927-2017), historien, de 1957 à 1963.

- Robert Poujade (1928-2020), député-maire de Dijon et premier ministre de l'Environnement, professeur de lettres en khâgne de 1954 à ?

- Daniel Rivet (1942-), historien, de 1966 à 1967.

- Jean-Louis Poirier (1944-), professeur de philosophie en khâgne de 1971 à 1973, puis doyen de l'Inspection Générale de philosophie.

- Guy Lardreau (1947-2008), professeur de philosophie en khâgne de 1983 à 2007.

- Daniel Paquette (1930-2014), compositeur, musicologue, professeur de musique (1953-1964), il fonde et dirige l'ensemble Voix-Amies puis professeur à l'Université Louis Lumière/Lyon II.

Scientifiques

- Henry Darcy, hydraulicien à l'origine de l'adduction d'eau et du passage du chemin de fer à Dijon (1803-1858), frère de Hugues-Iéna Darcy (1807-1880)

- Edouard Belin, inventeur du « bélinographe » capable de transmettre des images par ondes radio (1876-1963)

- Pierre Lacroute, astrophysicien spécialiste de l'astrométrie à l'origine du projet Hipparcos (1906-1993)

- Roger Guillemin, endocrinologue, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1977 (1924-)

Intellectuels et artistes

- Maurice Blondel, philosophe de la religion chrétienne (1861-1949)

- Gaston Roupnel, historien ruraliste et moderniste (1871-1946)

- Marcel Martinet, poète et intellectuel révolutionnaire (1887-1944)

- André Claudot, dessinateur et artiste peintre (1892-1982)

- Václav Jamek, écrivain et traducteur tchèque (1949- )

- Tomáš Týn (en), prêtre et professeur de philosophie tchèque (1950-1990)

- Camille Laurens, écrivaine française (1957- )

Hommes politiques

- Jean-François Bazin, écrivain, ancien président du conseil régional de Bourgogne (1942-2020)

- Henry Berger, ancien président du conseil général de la Côte-d'Or (1920-1996)

- Jean Bouhey, ancien résistant, député et président du conseil général de la Côte-d'Or (1898-1963)

- Roland Carraz, ancien député et maire de Chenôve (1943-1999)

- Hugues-Iéna Darcy, préfet puis homme d’affaires (1807-1880), frère de Henry Darcy (1803-1858)

- Maurice Lombard, ancien sénateur de la Côte-d'Or (1922-2008)

- Robert Poujade, ancien député-maire de Dijon et ministre de l'Environnement (1928-2020)

- François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social de 2014 à 2015 (1951-)

- François Patriat, sénateur de la Côte-d'Or et ancien président du conseil régional de Bourgogne (1943-)

- Bernard Depierre, homme politique français (1945-)

- Vincent Chauvet, maire d'Autun

Hommes de spectacle

- Pierre Blanchar, acteur et metteur en scène (1892-1963)

- Jiri Voskovec, acteur, metteur en scène, traducteur et poète tchèque (1905-1981)

- Paul Meurisse, comédien (1912-1979)

- Jean-Pierre Marielle, acteur (1932-2019)

- Christian Taponard, acteur et metteur en scène (1953- )

- Bertrand d'At[7], chorégraphe (1957-2014)[8].

- Patricia Mazuy, réalisatrice (1960-)

- Damien Saez, chanteur auteur-compositeur-interprète (1977-)

- Simon Astier, acteur et scénariste (1983-)

Militaires

- Jean-Baptiste Philibert Vaillant (1790-1872), Maréchal de France, ministre sous le Second Empire

- Louis Hubert Lyautey, Maréchal de France (1854-1934), ministre de la Guerre lors de la Première Guerre mondiale et académicien

- Henri Simon (1896-1987), résistant français, Compagnon de la Libération.

- Raymond Roques (1914-1943), polytechnicien, aviateur des Forces aériennes françaises libres, Compagnon de la Libération, Mort pour la France

Autres personnalités

- Raymond Aubrac, résistant (1914-2012)

- Jean-Martin Folz, homme d’affaires (1947-)

- Jacques Gérault, haut fonctionnaire, préfet du Rhône (1951-)

- Fabrice Brégier, président de Palantir France et ancien directeur exécutif d’Airbus (1961-)

- Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France et haut fonctionnaire (1977-)[9]

- Rémi Mathis (1982-), bibliothécaire et historien

- Gaston Roussel (1877-1947), médecin et industriel français, fondateur du laboratoire pharmaceutique Roussel-Uclaf

- Virginie Viard, (ca. 1962-), styliste de mode et costumière, directrice artistique chez Chanel

- Jean-François Roverato (1944-), PDG d'Eiffage

- Lukas Macek, directeur du campus Science Po Paris à Dijon (1976-)

- Hugues-Iéna Darcy, haut fonctionnaire, préfet de 5 départements sous la Monarchie de Juillet et la IIe République. Homme d'affaires et entrepreneurs notamment dans les chemins de fer sous le Second Empire.

- Jean Mairey (1907-1982), résistant et haut fonctionnaire français.

Notes et références

- « Historique », sur Collège Marcelle Pardé (consulté le )

- « Insolite . Halles, lycée Carnot... Ces 5 fausses informations sur Gustave Eiffel à Dijon », sur www.bienpublic.com (consulté le )

- « Collège - Lycée Carnot », sur lycardi.free.fr (consulté le ).

- Andrea Čepová-Fourtoy, « Histoire de la section tchèque du lycée »

- Notice no IM21008512, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PA21000058, base Mérimée, ministère français de la Culture

- site personnel de Bertrand d'At

- «Décès de Bertrand d'At, ancien directeur du Ballet du Rhin », sur le site lalsace.fr, 3 juillet 2014.

- Who’s Who in France : Dictionnaire biographique de personnalités françaises vivant en France et à l’étranger, et de personnalités étrangères résidant en France, 46e édition pour 2015 éditée en 2014, 2435 p., 31 cm (ISBN 978-2-85784-056-5), notice « Veil, Sibyle », page 2218.

Voir aussi

Articles connexes

- Lycée international Charles-de-Gaulle

- Cité scolaire Montchapet

- Liste des classes préparatoires aux grandes écoles

- échange scolaire avec Institution Saint-Willigis

Allemagne

Allemagne - échange scolaire avec le lycée franco-costaricien