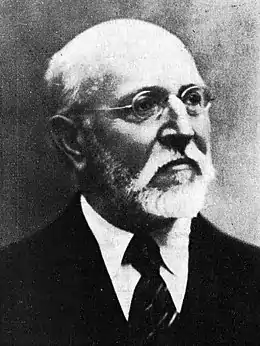

Louis de Beaufront

Louis de Beaufront, né le à Paris et mort le à Marestmontiers, de son vrai nom Louis Eugène Albert Chevreux, est un espérantiste français et l'un des créateurs de l'ido.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 79 ans) Thézy-Glimont |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Louis Eugène Albert Chevreux |

| Nationalités | |

| Activités |

Linguiste, idiste, espérantiste, espérantologue |

| Membre de |

Comité linguistique d’espéranto (d) Espéranto-France |

|---|

Biographie

La vie de Louis de Beaufront est mal voire non documentée[1]. Il semble avoir menti sur plusieurs points : il a affirmé avoir des origines nobles anglaises, il a caché son véritable nom et s’est doté seul d’un titre de noblesse, il a affirmé avoir vécu en Inde[1].

Jeunesse

Louis de Beaufront nait le dans le 3e arrondissement de Paris[2], de Louise Armande Rose Chevreux, lavandière[1] - [3], et d’un père inconnu[2] - [1]. Il a deux petites sœurs[1]. Le [3] - [4], à la mort de sa mère, il devient orphelin[4]. À partir de 1869[4], il commence ses études à l’université catholique de Louvain[1], où il étudie la philosophie et le latin[4]. En 1874[4], à l’âge de 27 ans[5], il commence à travailler comme enseignant privé[4]. Le [4], il est inscrit pour rejoindre l’armée[4]. Toutefois, la visite médicale du le juge inapte à cause de sa myopie, sa fréquence cardiaque et sa bronchite chronique[4]. En 1876, il contracte la fièvre typhoïde[4].

Origine du nom

En 1882[4], il devient enseignant privé de la famille Bertrand à Rumont[1] - [4]. Le , il est le parrain de Robert Louis Marie Lucien Hézard, lors du baptême de l’enfant[4] - [2]. Louis de Beaufront signe l’acte de baptême avec « Mquis L. Chevreux de Beaufront »[2] - [4]. Il s’agit de la première trace écrite de l’utilisation du titre de marquis et du nom « de Beaufront »[4]. Un des membres de la famille Bertrand explique l’origine du nom[4] : au début de l’année 1887, lors d’un voyage en train, Louis de Beaufront aurait passé la tête par la fenêtre pour admirer le paysage. La perruque qu’il portait pour cacher sa calvitie se serait alors envolée, révélant un crâne dégarni. Les personnes voyageant avec lui se seraient alors moqués de ce beau front dégarni[6].

Découverte de l’espéranto et prosélytisme

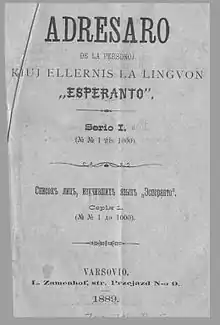

Alors qu’il est à Antibes[6], au printemps 1888[6], Louis de Beaufront découvre et apprend l’espéranto[1] - [6], moins d’un an après la parution du premier livre sur l’espéranto. L’année suivante, en 1889, son nom apparait dans l’Adresaro de la Esperantistoj (eo), annuaire contenant les adresses des espérantophones déclarés[6]. Il y est indiqué qu’il loge toujours à Rumont[6]. Il est difficile de savoir si Louis de Beaufront est le premier locuteur de l’espéranto[7]. En effet, il dispute ce titre avec diverses personnes, comme Auguste Demonget ou Raphaël Blanchard[7]. Par contre, il est vraisemblablement le premier espérantiste français de l’histoire, c’est-à-dire le premier français à promouvoir l’usage de l’espéranto[1] - [7]. Selon ses propres mots, il aurait abandonné son projet personnel de langue, nommée Adjuvanto[1] - [7]. Toutefois, aucun document ne permet de confirmer qu’il a travaillé sur un tel projet[1].

Il travaille comme enseignant privé chez le comte de Lavallière à Saint-Sulpice-la-Pointe[1] et le comte de Maigret à Épernay[1].

Son implication pour l’espéranto est importante[8]. Il collabore à la revue La Esperantisto[1]. Il recrute des abonnés pour la revue et des promesses pour l’Adresaro[1].

En 1893, il propose l’étoile verte comme symbole de l’espéranto[1]. En 1892, il réécrit la Unua Libro en français[1], et en 1893, il traduit un livre de prêche et l’édite sous l’imprimatur de l’archevêque de Reims[1].

Période française de l’espéranto

Lorsque les mouvements espérantistes russes et allemands perdent en vitesse, il crée en janvier 1898, sous les conseils de Zamenhof, la Société Parisienne de Propagation de l’Espéranto (SPPE), qui deviendra plus tard la Société Française pour la Propagation de l’Espéranto (SFPE)[1], ancêtre de l’actuelle Espéranto-France. Il crée également L’Espérantiste, journal associé à la SPPE[1]. Il recrute alors plusieurs français célèbres et influents[1]. Grâce à sa propagande ciblée, le SPPE et l’Espérantiste grandissent et s’internationalisent rapidement[1]. Pour ces raisons, Louis de Beaufront est nommé « le deuxième père de l’Espéranto »[1].

Selon un contrat spécial conclu en 1901, il représente Zamenhof auprès d’Hachette[1]. Il écrit plusieurs livres d’apprentissage, ainsi que des livres sur les langues, dont la première vraie grammaire de l’espéranto : Commentaire sur la Grammaire de la Langue Internationale Esperanto, en 1900, qui seront plusieurs fois réédités et traduits dans plusieurs langues[1].

Entre 1905 et 1908, il est membre du Lingva Komitato (eo)[1].

Peu à peu, des divergences l'opposèrent à Zamenhof, et à la majorité des espérantistes français : pour Zamenhof, l'utilisation d'une langue commune n'était que l'expression d'un humanisme presque religieux ; pour Louis de Beaufront, l'espéranto n'était qu'un outil : « lingvo kaj religio estas du » (« la langue et la religion sont deux ») ; cette divergence doit se replacer dans le contexte historique de l'époque où se discutait en France la loi de séparation des Églises et de l'État. De même, d'opinion conservatrice, il appréciait peu ceux qui liaient l'espéranto aux luttes politiques. Des querelles de personnes intervinrent également, notamment lorsque des espérantistes firent annuler un contrat qu'il avait négocié avec l'éditeur Hachette. Sous un fallacieux prétexte, il n'assista pas au premier congrès espérantiste de Boulogne-sur-Mer où fut adopté le Fundamento de Esperanto, c'est-à-dire les règles intangibles qui garantissent la stabilité de la langue.

Délégation pour l’adoption d’une langue auxiliaire internationale

Il fut néanmoins désigné par Zamenhof pour représenter l'espéranto à la « délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale ». Selon le témoignage du linguiste danois Jespersen, il défendit l'espéranto avec éloquence. Lorsqu'il se rendit compte que la Délégation n'adopterait pas l'espéranto sans modifications, il proposa un projet dérivé, baptisé ido, quoique certains en aient attribué la paternité à Louis Couturat. Il devint membre du Comité permanent de la Délégation qui fut chargé d'élaborer les modifications à l'espéranto selon les idées du projet ido. La langue qui résulta de ces travaux, bien que très différente du projet initial ido de Louis de Beaufront, fut néanmoins, après bien des hésitations, également baptisée ido. Il quitta alors les espérantistes, et resta idiste jusqu'à la fin de sa vie : son action n'eut pas le même succès que pour l'espéranto, et l'ido n'atteignit pas le même nombre de locuteurs que l'espéranto.

Sa volte-face fut considéré comme une trahison de la part des espérantistes, donnant lieu en espéranto au mot bofrontido (« partisan de Beaufront »), portant le sens de traitre. Il racontait que quand, pendant la guerre, il était revenu à sa maison incendiée par des bombes allemandes, il avait retrouvé au milieu des ruines fumantes un morceau de papier qui n'avait pas brûlé : c'était la lettre d'un espérantiste qui le traitait de « Maître Aliboron ». Pendant la guerre également, il aurait reçu deux fois des lettres de Zamenhof l'engageant à revenir à l'espéranto.

Fin de vie

Il passe les 27 dernières années de sa vie à Grivesnes[1]. Il meurt d’une congestion pulmonaire le à Thézy-Glimont, dans sa maison rue du Marais[1] - [2]. Son acte de décès le nomme « Pierre Josselin Gérald Eugène Albert Louis de Beaufront »[2]. Il est enterré le à Marestmontiers, également dans la Somme[1]. Sa tombe ne porte pas de nom, mais seulement la mention « Ci-gît » et un crucifix[9]. Selon Ric Berger, il était alors tellement isolé qu'on n'apprit sa mort que par un exemplaire de la revue occidentaliste Cosmoglotta qui fut renvoyée avec la mention : « décédé, héritiers inconnus ».

Œuvres

En français

- Langue universelle Esperanto : Manuel complet avec double dictionnaire traduit sur l’ouvrage russe du Dr. L. Zamenhof,

- Commentaire sur la Grammaire de la Langue Internationale Esperanto, (lire sur Wikisource)

- Dictionnaire Esperanto-Français,

- Supplément au dictionnaire Esperanto-Français,

- Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto, (lire sur Wikisource)

- Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l’Esperanto,

- Corrigé de grammaire et exercice,

- L’Esperanto seule vraie solution de la Langue internationale auxiliaire,

- La langue internationale peut-elle être le latin ?,

- Thèmes d’application, lexicologie, syntaxe, formation des mots de l’Esperanto,

- Structure du dictionnaire Esperanto. Réponse à beaucoup d’objections,

- La langue internationale Esperanto : Ses raisons d’être, sa structure, ses services, sa diffusion,

- Corrigé de l’ “Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto” de L.-L. Zamenhof,

- Un bien beau leurre. Tre bela tromplogilo : La compréhensibilité immédiate dans la langue Internationale,

En espéranto

- (eo) Preĝareto por katolikoj,

- (eo) Ekzercoj de aplikado, leksikologio, sintakso, vortfarado Esperantaj,

- (eo) Louis de Beaufront et Gaston Moch, Pri tri Projektoj prezentitaj al la Boulogne’a Kongreso,

- (eo) Klariga libreto de l’Delmas’aj helpaj bildoj por la praktika instruado de l’modernaj lingvoj per la senpera metodo kaj bildaro,

Notes et références

- Gorecka et Korzhenkov 2018, p. 30.

- SAT AMIKARO, « Sep dokumentoj pri la identeco de Bofronto », sur SAT AMIKARO, (consulté le )

- « Acte de décès no1663, V4E 1031 », p. 11

- Amouroux 1988, p. 1.

- Lettre à Bourlet du 18 décembre 1901.

- Amouroux 1988, p. 2.

- (eo) La redakcio, « Louis de Beaufront, la dua patro de Esperanto », sur La Ondo de Esperanto, (consulté le )

- Jean-Claude Lescure, « La création d'un réseau culturel transnational : les débuts de l'espéranto », Relations internationales, no 116, , p. 515–533 (ISSN 0335-2013, lire en ligne, consulté le )

- Jossinet 1998.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (eo) Ivan Chiriaïev, Lajos Kökény et Vilmos Bleier, Enciklopedio de Esperanto, vol. 1, Budapest, Literatura Mondo, , 271 p.

- (eo) István Szerdahelyi, Krestomatio de Esperanta Literaturo, vol. 3,

- (eo) Jean Amouroux, La Franca Periodo de Esperanto, Eldonejo Ludovikito, , 229 p.

- (eo) Roland Jossinet, « La franca savinto de Esperanto : Louis de Beaufront », Franca Esperantisto, no 498, , p. 42-48 (lire en ligne

)

) - (eo) Josip Pleadin, Ordeno de Verda Plumo : Leksikono pri Esperantlingvaj Verkistoj, Đurđevac, Grafokom, , 272 p. (ISBN 953-96975-5-7)

- (en) Geoffrey Sutton, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto, New York, Mondial, , 728 p. (ISBN 978-1-59569-090-6)

- (eo) Carlo Minnaja et Giorgio Silfer, Historio de la esperanta literaturo, , 748 p. (ISBN 3-906595-21-8)

- (eo) Halina Gorecka et Alexander Korzhenkov, Nia diligenta kolegaro, Sezonoj et association lituanienne d’espéranto, , 320 p. (ISBN 609-95087-6-7), p. 30-31.