Fundamento de Esperanto

Le Fundamento de Esperanto (« Fondement de l'espéranto » en français) est un livre écrit par L. L. Zamenhof en 1905.

.jpeg.webp)

| Titre original |

(eo) Fundamento de Esperanto |

|---|---|

| Comprend | |

| Langues | |

| Auteur | |

| Sujet | |

| Date de parution | |

| Site web |

Édité au printemps 1905 et officialisé par le 4e article de la Déclaration de Boulogne « Bulonja Deklaracio », puis approuvé le lors du premier congrès mondial d'espéranto à Boulogne-sur-Mer, le Fundamento fixe les règles de la langue espéranto en 1905.

Le Fundamento comprend quatre parties : une préface, une grammaire, un recueil d’exercices, et un dictionnaire. Certaines parties du Fundamento sont écrites en 5 langues (le français, l’anglais, l’allemand, le russe et le polonais).

Histoire

Pour faire le Fundamento, Zamenhof réunit trois livres : Langue Internationale (1887), Ekzercaro (1894) et Universala Vortaro (1893)[1]. En 1905, le Fundamento est présenté lors du premier congrès universel à Boulogne-sur-Mer[2] - [3]. Dans la déclaration de Boulogne, le Fundamento est adopté comme fondement intouchable des bases de l’espéranto par l’article 4, qui lui est entièrement consacré[4]. Ceci n'empêche pas l'évolution de la langue, passée par exemple d'environ 2600 radicaux reconnus en 1905 à environ 20 000 inclus dans le principal dictionnaire unilingue (PIV) aujourd'hui, ce qui permet de former environ 100 000 mots par le système de dérivation et de composition régulier.

« Esperanto havas neniun personan leĝdonanton kaj dependas de neniu aparta homo. Ĉiuj opinioj kaj verkoj de la kreinto de Esperanto havas, simile al la opinioj kaj verkoj de ĉiu alia esperantisto, karakteron absolute privatan kaj por neniu devigan. La sola unu fojon por ĉiam deviga por ĉiuj esperantistoj fundamento de la lingvo Esperanto estas la verketo «Fundamento de Esperanto», en kiu neniu havas la rajton fari ŝanĝon. Se iu dekliniĝas de la reguloj kaj modeloj donitaj en la dirita verko, li neniam povas pravigi sin per la vortoj «tiel deziras aŭ konsilas la aŭtoro de Esperanto». Ĉiun ideon, kiu ne povas esti oportune esprimata per tiu materialo, kiu troviĝas en la «Fundamento de Esperanto», ĉiu esperantisto havas la rajton esprimi en tia maniero, kiun li trovas la plej ĝusta, tiel same, kiel estas farate en ĉiu alia lingvo. Sed pro plena unueco de la lingvo al ĉiuj esperantistoj estas rekomendate imitadi kiel eble plej multe tiun stilon, kiu troviĝas en la verkoj de la kreinto de Esperanto, kiu la plej multe laboris por kaj en Esperanto kaj la plej bone konas ĝian spiriton. »

« L'espéranto n'a pas de législateur personnel et ne dépend d'aucune personne en particulier. Toutes les opinions et les travaux du créateur de l'espéranto ont, comme les opinions et les travaux de tout autre espérantiste, un caractère absolument privé et n'engagent personne. Le seul fondement de la langue espéranto qui lie une fois pour toutes tous les espérantistes est le livre « Fundamento de Esperanto », dans lequel personne n'a le droit d'apporter des modifications. Si quelqu'un s'écarte des règles et des modèles donnés dans l'ouvrage précité, il ne pourra jamais se justifier par les mots « c'est ce que l'auteur d'espéranto souhaite ou conseille ». Toute idée qui ne peut pas être exprimée convenablement avec le matériel qui se trouve dans le « Fundamento de Esperanto », chaque espérantiste a le droit de l'exprimer de la manière qu'il trouve la plus correcte, de la même manière que dans n'importe quelle autre langue. Mais en raison de l'unité complète de la langue, il est recommandé à tous les espérantistes d'imiter autant que possible ce style que l'on retrouve dans les œuvres du créateur de l'espéranto, qui a le plus travaillé pour et en espéranto et en connaît le mieux l'esprit. »

Le caractère inaltérable du Fundamento est également écrit dans sa préface[6].

« Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi kaj por ke ĝi havu plenan certecon, ke ĝi neniam disfalos kaj ia facilanima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de ĝiaj amikoj estintaj, — estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo : la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj neniam ŝanĝebla Fundamento de la lingvo. »

« Pour que la langue internationale puisse progresser correctement et régulièrement et qu'elle ait l'entière certitude qu'elle ne s'effondrera jamais et qu'un pas léger de ses amis du futur ne détruira pas l'œuvre de ses amis du passé, une condition s'impose avant tout : l'existence d'un fondement de la langue clairement défini, qui ne sera jamais touché ni changé. »

Contenu

Le Fundamento comprend quatre parties : une préface (Antaŭparolo), une grammaire en 16 règles et cinq langues (Gramatiko), un recueil d’exercices (Ekzercaro), et un dictionnaire (Universala Vortaro)[8]. La préface a été écrite peu avant le congrès de Boulogne, en 1905[8]. Les autres parties étaient déjà écrites, dans des ouvrages parus en 1887 pour la grammaire, 1893 pour le dictionnaire et 1894 pour le recueil d’exercices[1]. La langue n’est codifiée que par la grammaire et le dictionnaire, la préface et le recueil d’exercices n’étant que des applications des deux premières parties[9]. Par ailleurs, dans ces applications se trouvent déjà des écarts vis-à-vis des règles définies dans la grammaire[9].

Grammaire en 16 règles du Fundamento

La référence est celle de l'Akademio de Esperanto, http://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/gr...

Elle est remarquable par sa concision. Elle permet l'apprentissage de la langue.

Pour des précisions complémentaires, voir la grammaire en Eo plus détaillée de Lernu.net,

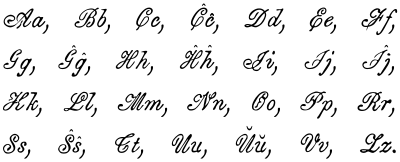

A. Alphabet et prononciation

Aa, â; Bb, b; Cc, ts; Ĉĉ, tch ;

Dd, d ; Ee, é ; Ff, f ; Gg, g dur ;

Ĝĝ, dj ; Hh, h (expiré) ; Ĥĥ, Rrh ; I , i ;

Jj, y ; Ĵĵ, j ; Kk, k ; Ll, l

Mm, m ; Nn, n ;Oo, ô ; Pp, p

Rr, r; Ss, ss ; Ŝŝ, ch ; Tt, t ;

Uu, ou , Ŭŭ, ou bref ; Vv, v ; Zz, z.

Remarque. Les typographies qui n'ont pas les caractères ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ, peuvent les remplacer par ch, gh, hh, jh, sh, u.

1. L'espéranto n'a qu'un article défini (la), invariable pour tous les genres, nombres et cas. Il n'a pas d'article indéfini.

Remarque. L'emploi de l'article est le même qu'en français ou en allemand. Mais les personnes auxquelles il présenterait quelque difficulté peuvent fort bien ne pas s'en servir.

2. Le substantif finit toujours par o. Pour former le pluriel on ajoute j au singulier.

La langue n'a que deux cas : le nominatif et l'accusatif. Ce dernier se forme du nominatif par l'addition d'un n. Les autres cas sont marqués par des prépositions: le génitif par de (de), le datif par al (à), l'ablatif par per (par, au moyen de) ou par d'autres prépositions, selon le sens. Ex. : la patr'o - le père; al la patr'o - au père, de la patr'o - du père, la patr'o'n - le père (à l'accusatif, c.-à-d. complément direct), per la patr'o'j - par les pères ou au moyen des pères, la patr'o'j'n - les pères (accus. plur.), por la patr'o - pour le père, kun la patr'o - avec le père, etc.

3. L'adjectif finit toujours par a.

Ses cas et ses nombres se marquent de la même manière que ceux du substantif. Le comparatif se forme à l'aide du mot pli - plus, et le superlatif à l'aide du mot plej - le plus. Le 'que' du comparatif se traduit par ol et le 'de' du superlatif par el (d'entre). Ex. : pli blank'a ol neĝ'o - plus blanc que neige; mi hav'as la plej bel'a'n patr'in'o'n el ĉiu'j - j'ai la plus belle mère de toutes.

4. Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables: unu (1), du (2), tri (3), kvar (4), kvin (5), ses (6), sep (7), ok (8), naŭ (9), dek (10), cent (100), mil(1000).

Les dizaines et les centaines se forment par la simple réunion des dix premiers nombres. Aux adjectifs numéraux cardinaux on ajoute : la terminaison (a) de l'adjectif, pour les numéraux ordinaux ; obl, pour les numéraux multiplicatifs ; on, pour les numéraux fractionnaires ; op, pour les numéraux collectifs. On met po avant ces nombres pour marquer les numéraux distributifs. Enfin, dans la langue, les adjectifs numéraux peuvent s'employer substantivement ou adverbialement. Ex. : Kvin'cent tri'dek tri - 533 ; kvar'a - 4e ; tri'obl'a - triple ; kvar'on'o - un quart ; du'op'e - à deux ; po kvin - au taux de cinq (chacun) ; unu'o - (l') unité ; sep'e - septièmement.

5. Les pronoms personnels sont: mi (je, moi), vi (vous, tu, toi), li (il, lui), ŝi(elle), ĝi (il, elle, pour les animaux ou les choses), si (soi), ni (nous), ili (ils, elles), oni (on).

Pour en faire des adjectifs ou des pronoms possessifs, on ajoute la terminaison (a) de l'adjectif.

Les pronoms se déclinent comme le substantif. Ex. : mi'n - moi, me (accus.), mi'a - mon, la vi'a'j - les vôtres.

ĉ) Le conditionnel, par us : ŝi far'us - elle ferait.

d) L'impératif, par u : far'u - fais, faites ; ni far'u - faisons.

i) Le participe futur passif, par ot : far'ot'a - devant être fait, qu'on fera.

La voix passive n'est que la combinaison du verbe est (être) et du participe présent ou passé du verbe passif donné. Le "de" ou le "par" du complément indirect se rendent par de. Ex. : ŝi est'as am'at'a de ĉiu'j - elle est aimée de tous (part. prés.: la chose se fait). La pord'o est'as ferm'it'a - la porte est fermée (part. pas.: la chose a été faite).

7. L'adverbe est caractérisé par e.

Ses degrés de comparaison se marquent de la même manière que ceux de l'adjectif. Ex. : mi'a frat'o pli bon'e kant'as ol mi- mon frère chante mieux que moi.

11. Les mots composés s'obtiennent par la simple réunion des éléments qui les forment, écrits ensemble, mais séparés par de petits traits (1.) Le mot fondamental doit toujours être à la fin.

Les terminaisons grammaticales sont considérées comme des mots. Ex. : vapor'ŝip'o (bateau à vapeur) est formé de : vapor - vapeur, ŝip - bateau, o - terminaison caractéristique du substantif.

(1). Dans les lettres ou dans les ouvrages, qui s'adressent à des personnes connaissant déjà la langue, on peut omettre ces petits traits. Ils ont pour but de permettre à tous de trouver aisément, dans le dictionnaire, le sens précis de chacun des éléments du mot, et d'en obtenir ainsi la signification complète, sans aucune étude préalable de la grammaire.

12. S'il y a dans la phrase un autre mot de sens négatif, l'adverbe "ne" se supprime.

Ex. : mi neniam vid'is - je n'ai jamais vu.

13. Si le mot marque le lieu où l'on va, il prend la terminaison de l'accusatif.

Ex. : kie vi est'as? - où êtes-vous? kie'n vi ir'as? - où allez-vous? mi ir'as Pariz'o'n- je vais à Paris.

14. Chaque préposition possède, en espéranto, un sens immuable et bien déterminé, qui en fixe l'emploi.

Cependant, si le choix de celle-ci plutôt que de celle-là ne s'impose pas clairement à l'esprit, on fait usage de la préposition je qui n'a pas de signification propre. Ex. : ĝoj'i je tio - s'en réjouir, rid'i je tio - en rire, enu'o je la patr'uj'o - regret de la patrie. La clarté de la langue n'en souffre aucunement, car, dans toutes, on emploie, en pareil cas, une préposition quelconque, pourvu qu'elle soit sanctionnée par l'usage. L'espéranto adopte pour cet office la seule préposition je. À sa place on peut cependant employer aussi l'accusatif sans préposition, quand aucune amphibologie n'est à craindre.

15. Les mots étrangers c.-à-d. ceux que la plupart des langues ont empruntés à la même source, ne changent pas en espéranto. Ils prennent seulement l'orthographe et les terminaisons grammaticales de la langue.

Mais quand, dans une catégorie, plusieurs mots différents dérivent de la même racine, il vaut mieux n'employer que le mot fondamental, sans altération, et former les autres d'après les règles de la langue internationale. Ex. : tragédie - tragedi'o, tragique - tragedi'a.

16. Les terminaisons des substantifs et de l'article peuvent se supprimer et se remplacer par une apostrophe.

Ex. : Ŝiller' (Schiller) au lieu de Ŝiller'o; de l' mond'o au lieu de de la mond'o.

Notes et références

Notes

Références

- Waringhien 1989, p. 85-86.

- « Le Docteur Louis-Lazare Zamenhof, ou « le Docteur Espéranto » »

, sur esperanto-france.org (consulté le )

, sur esperanto-france.org (consulté le ) - Sébastien Moret, Méthodes et modèles de l'apprentissage des langues anciennes, vivantes et construites, hier et aujourd'hui, Cahiers du CLSL, (lire en ligne

[PDF]), p. 150

[PDF]), p. 150 - (eo) Edmond Privat, Historio de la lingvo Esperanto, Leipzig, , p. 29

- (eo) « Deklaracio pri la Esenco de la Esperantismo »

, sur Akademio de Esperanto

, sur Akademio de Esperanto - Mattos 1999, p. 21.

- (eo) « Fundamento de Esperanto : Antaŭparolo »

, sur Akademio de Esperanto

, sur Akademio de Esperanto - Ŝulco 1987, p. 30.

- Ŝulco 1987, p. 31.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (eo) Geraldo Mattos, « Esenco kaj estonteco de la Fundamento de Esperanto », Esperantologio/Esperanto Studies, vol. 1, , p. 21-37 (lire en ligne

[PDF])

[PDF]) - (eo) Rikardo Ŝulco, Sur la vojoj de la Analiza Skolo : Esperantologia esearo, Paderborn, Esperanto-Centro Paderborn, , 278 p. (ISBN 3-922570-49-6 et 978-3-922570-49-3, OCLC 39266946)

- (eo) Gaston Waringhien, Lingvo kaj Vivo : Esperantologiaj Eseoj, Rotterdam, Universala Esperanto-Asocio, , 452 p. (ISBN 92-9017-042-5 et 978-92-9017-042-6, OCLC 25082347).

Liens externes

- (eo) Site officiel

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (eo) Commentaire détaillé du Fundamento, 2 vol. 2014, 650 p. (en espéranto).

- (eo) Praktika Fundamento de Esperanto, L.L. Zamenhof, Lerniloj, vortaro, FEL, 2020.