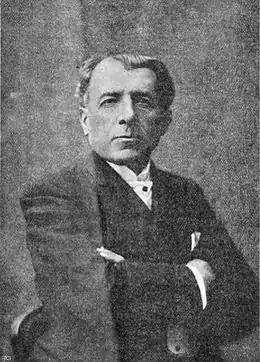

Louis Grégori

Louis-Vincent-Anthelme Grégori, né le à Belley et mort en , est un journaliste nationaliste, militariste et antisémite français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Louis-Vincent-Anthelme Grégori |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité |

Il est surtout connu pour avoir tiré sur Alfred Dreyfus le , lors de la cérémonie de transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon.

Biographie

Né à Belley[1], Louis-Vincent-Anthelme Grégori est le fils de Vincent-Dominique-Prosper Grégori (1808-1875), un professeur de piano[1] et organiste d'origine italienne, et de Jeanne-Marie Olivier (née vers 1820[1], morte le ), qui serait une petite-nièce du chirurgien Anthelme Richerand. Quelques années après la naissance de Louis, la famille Grégori s'installe à Bourg-en-Bresse, où Vincent est nommé titulaire de l'orgue[2] de Notre-Dame en 1849[3].

Après avoir étudié au lycée Charlemagne, Louis entre à l'École normale supérieure en 1863. En 1865, cet admirateur de Victor Hugo écrit avec enthousiasme au poète proscrit, qui lui adresse un livre (pour une tombola organisée par l’École normale supérieure) et lui répond chaleureusement : « Vous êtes une généreuse âme et généreuse intelligence. Ne craignez rien du temps : les années dessèchent les médiocres et grandissent les forts. Vous êtes un jeune ; vous serez un jour un vieillard ; vous ne serez jamais un vieux »[4].

Carrière journalistique

Licencié ès lettres, Grégori se consacre pendant quelque temps à l'enseignement, comme professeur au lycée de Tournon, mais abandonne bientôt cette voie au profit d'une carrière journalistique entamée dès 1866. Certains de ses articles — dont une étude du rôle de la télégraphie dans la guerre austro-prussienne qui aurait été remarquée par Napoléon III[5] — sont publiés dans la Revue des deux Mondes et, entre 1868 et 1870, il est le rédacteur du journal La Sarthe au Mans. C'est en 1869 que ce jeune journaliste, alors probablement de tendance républicaine, connaît ses premiers déboires avec les autorités[6] et écope de trois mois de prison et de mille francs d'amende[7].

Après avoir pris part à la guerre franco-allemande de 1870 au sein de l'armée de la Loire, il devient le directeur politique du Journal de l'Ouest — poste qu'il occupe le , quand il se bat en duel contre le député de gauche Georges Périn[8] — puis, vers 1876, le rédacteur en chef de La Province, à Bordeaux. Fréquentant des bonapartistes, il écrit par la suite pour des journaux conservateurs tels que Le Clairon et Le Gaulois et se spécialise dans les questions militaires. Il collabore également pendant une quinzaine d'années au Figaro et rédige de nombreux articles pour La France militaire. Vers 1893, il est le secrétaire général de La Patrie.

En marge de cette activité journalistique, il s'essaie à la dramaturgie : une de ses pièces, Les Prétendants, est créée à Lille en 1902.

Proche d’Édouard Drumont, qu'il connaît depuis le lycée et dont il partage l'antisémitisme, Grégori dirige l'édition illustrée de La France juive, parue en 1887[9]. Quatre ans plus tôt, il avait contribué à lancer, comme administrateur, Les Grimaces, un hebdomadaire violemment anti-opportuniste (et quelquefois antisémite) rédigé par Octave Mirbeau.

Outre ses articles sur l'armée, Grégori s'intéresse aux questions d'affaires et côtoie des financiers quelquefois sans scrupule, tel Hippolyte Mary-Raynaud[2], ce qui l'implique lui-même dans des démêlés judiciaires. En 1909, il est ainsi acquitté en appel aux termes d'une longue procédure, ayant été accusé d'« abus de confiance »[10] et d'avoir détourné les titres d'actionnaires lésés par la liquidation (en 1901) de la Banque spéciale des valeurs industrielles, actionnaires que le journaliste avait représenté en justice.

L'attentat du Panthéon (1908)

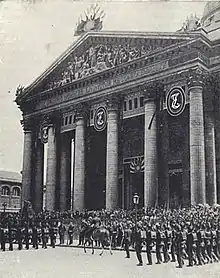

Au printemps 1908, la décision de porter les cendres d'Émile Zola au Panthéon irrite profondément les antidreyfusards, qui n'ont pas oublié le rôle joué par l'écrivain en faveur d'Alfred Dreyfus et son célèbre « J'accuse...! » dirigé contre les officiers d'état-major hostiles à la révision du procès.

Grégori, qui s'était pourtant peu signalé et était resté relativement modéré dans ses propos pendant les polémiques de « l'Affaire », est surtout choqué par la participation de la troupe à cette cérémonie. Il est en effet prévu qu'une parade militaire défile devant les invités d'honneur, parmi lesquels on attend Dreyfus, qui a été pleinement réhabilité par la Cour de cassation en 1906 puis décoré de la Légion d'honneur et promu au grade de commandant.

Le , muni d'une carte de presse qui lui donne accès aux marches du Panthéon ainsi que d'un révolver de 8 mm de calibre chargé de cinq balles, Grégori parvient à tirer deux coups de feu sur le commandant Dreyfus, qu'il blesse au bras et à l'avant-bras. Immédiatement maîtrisé par les membres de l'assistance puis arrêté, Grégori est accusé de tentative d'homicide volontaire avec préméditation[11].

L'extrême-droite salue le geste « très français » de Grégori, qui reçoit le soutien de Georges Thiébaud et de l'Action française, tandis que Drumont et Gaston Méry de La Libre Parole ouvrent une souscription en sa faveur.

Le procès[12] s'ouvre le jeudi à la cour d'assises de la Seine. Grégori, défendu par Joseph Ménard, vice-président (nationaliste) du conseil municipal de Paris, prétend avoir voulu commettre un acte symbolique en tirant sur le « Dreyfusisme » et tente de faire de son procès « la révision de la révision ». Parmi les témoins à décharge figure l'ancien ministre de la Guerre Maurice Berteaux, qui ne cautionne pas l'acte, présente l'accusé comme un journaliste militaire consciencieux et dépourvu de passion politique. Autres témoins cités par la défense, les principaux animateurs de l'antidreyfusisme, tels que le commandant Lebrun-Renault, le lieutenant-colonel du Paty de Clam ainsi que le député et syndicaliste jaune Pierre Biétry, tentent en vain d'exposer à la barre leurs arguments destinés à prouver la culpabilité de Dreyfus. Également appelé à témoigner à décharge, Henri Rochefort compare le geste de son confrère à un crime passionnel qui devrait — en tant que tel — bénéficier d'un acquittement. Cette opinion est partagée par l'ancien magistrat Quesnay de Beaurepaire, dont une lettre de soutien est lue par Me Ménard lors d'une plaidoirie qui lui permet d'attaquer violemment la mémoire de Zola.

Le réquisitoire de l'avocat général, Théodore Lescouvé, surprend par sa relative indulgence, requalifiant les faits de « coups et blessures » en écartant la tentative d'homicide : il s'agit peut-être d'éviter que le vieux journaliste ne soit érigé en martyr de la cause nationaliste[13].

Le , le jury acquitte l'accusé.

Après l'acquittement

Les antidreyfusards interprètent l'acquittement de Grégori comme un désaveu de l'arrêt de la Cour de cassation de 1906 et comme une condamnation indirecte et implicite d'Alfred Dreyfus, l'ancien prisonnier de l'île du Diable.

L'attentat contre Dreyfus est même commémoré à deux reprises. Le , une réunion a ainsi lieu en présence d'Armand du Paty de Clam à l'hôtel des sociétés savantes, rue Serpente, et donne lieu à de violents affrontements entre camelots du roi et étudiants républicains[14]. Le second anniversaire de l'attentat est organisé le par la Ligue de la Rose Blanche présidée par le secrétaire de Grégori[15], Achille Joinard : cette célébration nationaliste et antisémite a lieu à l'école libre de la rue Saint-Maur, sous la présidence du général de Taradel et en présence de Grégori, de Joinard, du sénateur Gaudin de Villaine, du lieutenant-colonel du Paty de Clam, de l'avocat Paul Watrin et du journaliste Joseph Santo[16].

Persuadé que le président Félix Faure, mort en 1899 dans les bras de Marguerite Steinheil, a été en réalité assassiné par les dreyfusards, Grégori dépose en une plainte pour « homicide par imprudence ou autrement »[17] contre la maîtresse du défunt chef d’État. Cette plainte et celle, contre X, déposée par Jules Delahaye, qui ont pour but de suspendre la prescription des faits, sont cependant toutes deux déclarées irrecevables[18]. En mai de la même année, il se rend à l’Élysée pour remettre au président Fallières une pétition réclamant la dissolution de la Chambre des députés et la convocation d'une assemblée constituante[19].

Louis Grégori meurt en , peu de temps avant son 68e anniversaire, des suites d'une opération chirurgicale[20]. Après une cérémonie religieuse à l'église de la Trinité, Grégori est inhumé le au cimetière de Billancourt, en présence de nombreuses personnes, dont Maurice Barrès, Georges Thiébaud[21] et les adhérents de la Ligue de la Rose Blanche[22] dirigée par Joinard. Ce dernier continuera à fleurir la tombe du journaliste pendant plusieurs années[23].

Références

- Registres d'état civil de la commune Belley : acte de naissance no 93 du 27 octobre 1842.

- Le Petit Parisien, 6 juin 1908, p. 1.

- L'Orgue, no 253-256, 2001, p. 35-40.

- « Courrier des Lettres », Le Figaro, supplément littéraire no 450, 19 novembre 1927, p. 4.

- « M. Grégori », Journal des débats, 5 juin 1908, p. 4.

- Émile Legrand, « Bulletin judiciaire », Journal des débats, 22 juin 1869, p. 3.

- La Presse, , p. 2.

- La Presse, 17 octobre 1874, p. 3.

- Voir le site de la Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus : http://affaire-dreyfus.com/2016/12/22/quelques-lettres-de-drumont-a-louis-gregori/

- « M. Grégori en correctionnelle », Journal des débats, 4 février 1909, p. 4.

- Philippe Oriol, L'Histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, Paris, Les belles Lettres, 2014, p. 1093-1095

- Philippe Oriol, L'Histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, op. cit., p. 1095-1099

- Hypothèse de Michel Drouin (cf. bibliographie, p. 64).

- « M. Grégori célèbre lui-même l'anniversaire de son attentat », Le Petit Parisien, 27 juin 1909, p. 3.

- « Les Amis de M. Millerand », Armée et démocratie, 16 février 1913, p. 117.

- « L'anniversaire de l'acte du Panthéon contre le traître Dreyfus », La Bastille, no 394, 25 juin 1910, p. 2.

- « L'affaire Steinheil », Le Petit Parisien, 16 février 1909, p. 2.

- « Bulletin », La Bastille, no 326, 20 février 1909, p. 3-4.

- « Une pétition de M. Grégori », La Presse, 2 mai 1909, p. 2.

- A. M., « Nécrologie », Les Annales catholiques, no 2109, 6 novembre 1910, p. 132.

- « Les obsèques de M. Grégori », Le Temps, 30 octobre 1910, p. 4.

- « Mort de M. Grégori », L'Indépendant du Blanc, no 44, 30 octobre 1910, p. 2.

- « Petites nouvelles », La Presse, 5 juin 1912.

Bibliographie

- Michel Drouin, « Qui était Grégori ? », in Alain Pagès (éd.), Zola au Panthéon, l'épilogue de l'affaire Dreyfus, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2010, p. 55-64.

- Louis Grégori, Le Procès du Panthéon - Grégori, Dreyfus et Zola devant le jury - La révision de la révision, Paris, 1908.