Liste des comtes puis seigneurs de Reynel

| Maison de Reynel | |

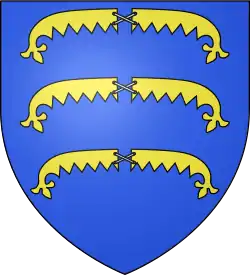

Blason de la Maison de Reynel. | |

| Blasonnement | D'azur aux trois chevron d’or. |

|---|---|

| Période | Xe siècle au XIIIe siècle |

| Pays ou province d’origine | Comté de Champagne |

| Allégeance | |

| Fiefs tenus | Reynel |

| Demeures | Château de Reynel |

Origine

Les premières traces historiques de Reynel apparaissent au VIIe siècle. Le village est situé sur une position stratégique entre la Champagne et la Lorraine. La terre de Reynel est érigée en comté en 757 par Pépin le Bref[1], mais les premiers comtes restent inconnus. Seule la lignée issue d'Emma, probablement de la famille comtale de Chaumontois en Lorraine nous est connue[2].

Maison de Reynel

- Emma de Reynel : probablement la tige de la maison de Reynel. Elle serait la fille d'Arnould, de la famille comtale de Chaumontois en Lorraine, et donc nièce d'Odelric (ou Oury, ou Aubry), archevêque de Reims. Elle aurait demandé à son oncle le Val-de-Rognon pour transmettre à son fils aîné encore adolescent. D'un père dont le nom est inconnu, elle aurait eu au moins deux enfants :

- Arnould de Reynel, qui suit.

- Aubry de Reynel, qui suit après son frère.

- Arnould Ier de Reynel († en 987), probablement mort jeune lors de la bataille de Squillace[2]. Premier comte de Reynel connu. Il n'a pas d'épouse et d'enfant connu et laisse le comté à son frère Aubry, qui suit.

- Aubry Ier de Reynel († avant 1025), succède à son frère comme comte de Reynel. Désireux d'étendre son territoire, il prit par la force l'alleu de Manois et fut excommunié par l'évêque de Toul jusqu'à complet amendement. Il se fait moine dans un monastère vers 1019 jusqu'à la fin de ses jours vers 1024[2]. Le nom de son épouse est inconnu mais il aurait au moins deux enfants :

- Aubry de Reynel, qui suit.

- au moins un autre fils dont le nom est inconnu

- Aubry II de Reynel († vers 1045), succède à son père comme comte de Reynel. Il essaya avec son frère de reprendre par la force aux chanoines de Reims le Val-de-Rognon, confisqué à leur père lors de son excommunication. Il fallut l'intervention du comte de Champagne Eudes pour obtenir le restitution aux chanoines[2]. Le nom de son épouse est inconnu mais il aurait au moins un enfant :

- Arnould de Reynel, qui suit.

- Arnould II de Reynel († vers 1074), succède à son père comme comte de Reynel. Il est qualifié de très noble et très vaillant dans les chroniques de Bèze[2]. Il épouse Ide / Gertrude de Fouvent, fille de Gérard II de Fouvent, seigneur de Fouvent, et Gertrude d'Auxois, dont il a quatre enfants :

- Aubry de Reynel, qui suit.

- Guy de Reynel, prieur à l'abbaye de Cluny.

- Arnould de Reynel, moine à l'abbaye de Verdun.

- Blanche de Reynel, qui épouse Geoffroy Ier de Joinville, fils d'Étienne de Vaux, premier seigneur de Joinville, et de Marie de Brienne, dont elle a quatre enfants.

- Aubry III de Reynel († vers 1084), succède à son père comme comte de Reynel. Le nom de son épouse est inconnu mais il aurait trois enfants :

- Thibaut de Reynel, qui suit.

- Eve de Reynel, qui épouse Foulques de Serqueux, dont elle a six enfants.

- Mathilde de Reynel, qui épouse Olry de Brixey, comte de Brixey, dont elle a deux enfants.

d'azur aux trois chevron d’or.

- Thibaut de Reynel († vers 1101), succède à son père comme comte de Reynel. Il fonde un chapitre de chanoines dans l'église du château de Reynel[3] Il épouse Ermetrude de Roucy, dont il aurait quatre enfants :

- Hugues de Reynel, qui suit.

- Arnould de Reynel, cité dans une charte datée entre 1076 et 1100.

- Mentia de Reynel, moniale à Laon.

- Hildegarde de Reynel, qui épouse Guy de Conflans, dont elle a plusieurs enfants.

- Hugues de Reynel († vers 1127), succède à son père comme comte de Reynel. Il épouse Hedwige de Thicourt, dont il a deux enfants :

- Arnould de Reynel, qui suit.

- Bernier de Reynel.

- Thibaut de Reynel.

- Erard de Reynel, seigneur de Sorcy, qui épouse Alix de Maizey.

- Mathilde de Reynel, qui épouse Pierre Ier de Brixey, seigneur de Brizey, fils d'Aubry de Brixey, dont elle a trois enfants :

- Ferry Ier de Brixey, qui succède à son père.

- Pierre de Brixey, chanoine à Toul en 1152, archidiacre de Toul en 1156 puis évêque de Toul de 1167 à 1192.

- Hadwide de Brixey, qui épouse Hugues II de Beauffremont, seigneur de Beaufremont.

- Arnould III de Reynel († après 1171), succède à son père comme comte de Reynel. Il a des différends avec les moines de l'abbaye de Montier-en-Der qui le font comparaitre devant le comte de Champagne Thibaut II[1]. Bienfaiteur du prieuré de Reynel[1]. Il épouse Hodiarde de Pierrefite, dont il a deux enfants :

- Wiard de Reynel, qui suit.

- Hugues de reynel, seigneur de Pierrefite, qui épouse Gertrude (de ???), dont il a un enfant :

- Arnoul de Reynel, succède à son père comme seigneur de Pierrefitte. Il épouse Agnès de Commercy, veuve de Barthélemy de Cirey, fille de Simon II de Broyes et de Nicole de Traves, dont il hérite de la seigneurie de Cirey et dont il a une fille, puis en secondes noces Ida de Brienne, fille d'Érard II de Brienne et d'Agnès de Montfaucon, dont il a une autre fille :

- de (1) : Elisabeth de Reynel, qui épouse Renaud de Dampierre, fils de Mathieu de Lorraine, comte de Toul, et de Béatrice de Dampierre, dont elle a plusieurs enfants.

- de (2) : Marguerite de Reynel. Elle aurait été séduite par Frédéric II, roi des Romains, lors du mariage de celui-ci avec sa cousine Yolande de Brienne. Elle épouse Balian Grenier, seigneur de Sidon, petit-fils de Balian d'Ibelin, dont elle a plusieurs enfants.

- Arnoul de Reynel, succède à son père comme seigneur de Pierrefitte. Il épouse Agnès de Commercy, veuve de Barthélemy de Cirey, fille de Simon II de Broyes et de Nicole de Traves, dont il hérite de la seigneurie de Cirey et dont il a une fille, puis en secondes noces Ida de Brienne, fille d'Érard II de Brienne et d'Agnès de Montfaucon, dont il a une autre fille :

- une fille non nommée inhumée au prieuré de Condes[4].

- Wiard de Reynel ou Gui de Reynel († en 1212), succède à son père, mais ne s'intitule plus que seigneur de Reynel[2]. En 1179, il accompagne le comte de Champagne Henri le Libéral en Croisade et participe probablement au siège de la forteresse de Tibériade par Saladin[5]. Il augmente à douze le nombre de chanoines du chapitre de Reynel en 1185[3]. Il fonde la léproserie de Javez vers 1190[1], un hôpital de Saint-Jean de Jérusalem près de Reynel en 1197[1] et l'abbaye de Benoîtevaux vers 1198[6]. Il eut une querelle avec l'abbaye de Molesme[3]. Il épouse en premières noces Émeline de Gondrecourt (1), fille de Milon, seigneur de Gondrecourt, et d'Halvide de Roucy, dont il a trois enfants. Il épouse en secondes noces Ermengarde, probablement de Vignory[3] (2), dont il a quatre autres enfants.

- de (1) : Thibaut de Reynel, cité dans une charte de 1189. Probablement mort avant son père lors d'un pèlerinage en Terre Sainte en 1196.

- de (1) : Hadwide de Reynel, dame de Gondrecourt pour moitié, qui épouse Hugues, comte de Vaudémont, fils de Gérard II de Vaudémont et de Gertrude de Joinville, dont elle a trois fils :

- Hugues III de Vaudémont, qui succède à son père au comté de Vaudémont.

- Geoffroy de Vaudémont, qui hérite de sa mère de la seigneurie de Gondrecourt.

- Gérard de Vaudémont, qui reçoit quelques terres.

- de (1) : Hodierne de Reynel, dame de Gondrecourt pour moitié, qui épouse Gilles, seigneur de Plancy, fils d'Hugues III de Plancy et d'Elisabeth de Traînel, dont elle a deux enfants :

- Philippe II de Plancy, qui succède à son père,

- Gui de Plancy, seigneur de Gondrecourt.

- de (2) : Jean de Reynel, qui suit.

- de (2) : Gautier de Reynel, qui suit après son frère.

- de (2) : Agnès de Reynel, dame de Vieux-Maisons, qui épouse Gui de Milly, seigneur de Pleurs , dont elle a deux filles :

- Alix de Milly, dame de Pleurs.

- Jeanne de Milly, qui épouse Jean de Châteauvillain.

- de (2) : Isabelle de Reynel, qui épouse Liébaut III, seigneur de Beaufremont, fils d'Hugues II de Bauffremont et d'Hawide de Bourlémont, dont elle a plusieurs enfants :

- Pierre Ier de Bauffremont, qui succède à son père.

- Huard (ou Hugues) de Bauffremont, seigneur de La Rouillie.

- Isabelle de Bauffremont, qui épouse Rénier III d'Aigremont.

- Jean de Reynel, succède à son père comme seigneur de Reynel entre 1212 et 1216 avant de devenir moine à l'abbaye de Clairvaux.

- Gautier de Reynel (né vers 1195, † vers 1264), succède à son frère ainé comme seigneur de Reynel. Il épouse Hélissent de Traînel, fille de Garnier III de Traînel, seigneur de Marigny, et d'Agnès de Mello, dont il a une fille.

- Alix de Reynel, qui suit.

- Alix de Reynel (née vers 1235, † vers 1288), succède à son père et apporte la seigneurie de Reynel à son mari, Jean de Joinville dit Le Chroniqueur, seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne, fils de Simon de Joinville et de Béatrice d'Auxonne, dont elle a six enfants :

- Jean de Joinville, qui suit. Son père lui laisse la seigneurie de Reynel de son vivant.

- Anseau de Joinville, qui suit après son frère. Son père lui laisse la seigneurie de Rimaucourt de son vivant. Il hérite de Reynel à la mort de son frère puis de Joinville à la mort de son père.

- Gautier de Beaupré.

- André de Bonney.

- Marguerite de Joinville, première épouse de Jean, seigneur de Charny et mère de Geoffroi de Charny.

- Alix de Joinville, mariée à Jean seigneur d'Arcis et de Chacenay, puis à Jean, fils d'Edmond de Lancastre.

Maison de Joinville

d'azur à trois broyes d'or liées d'argent.

- Jean Ier de Joinville (né vers 1224, † en 1317), dit Le Chroniqueur, seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne, fils de Simon de Joinville et de Béatrice d'Auxonne. Il hérite de la châtellenie de Reynel du chef de sa femme, Alix de Reynel, dont il a six enfants :

- Jean de Joinville, qui suit. Son père lui laisse la seigneurie de Reynel de son vivant.

- Anseau de Joinville, qui suit après son frère. Son père lui laisse la seigneurie de Rimaucourt de son vivant. Il hérite de Reynel à la mort de son frère puis de Joinville à la mort de son père.

- Gautier de Beaupré.

- André de Bonney.

- Marguerite de Joinville, première épouse de Jean, seigneur de Charny et mère de Geoffroi de Charny.

- Alix de Joinville, mariée à Jean seigneur d'Arcis et de Chacenay, puis à Jean, fils d'Edmond de Lancastre.

- Jean II de Joinville (né vers 1260, † en 1304). Son père lui laisse de son vivant la seigneurie de Reynel. Il décède toutefois avant son père, sans avoir été marié ni avoir eu de postérité, et n'est donc pas seigneur de Joinville. À sa mort, Reynel revient à son frère, Anseau, déjà seigneur de Rimaucourt.

- Anseau de Joinville (né vers 1265, † en 1343). Seigneur de Rimaucourt du vivant de son père, il hérite de la seigneurie de Reynel à la mort de son frère et de celle de Joinville à la mort de son père. Il épouse en premières noces Laure de Sarrebruck, fille de Simon IV de Sarrebruck-Commercy, seigneur de Commercy, et de Mathilde de Sexefontaine, dont il a une fille. Veuf, il épouse en secondes noces Marguerite de Vaudémont, fille d'Henri III, comte de Vaudémont, et d'Isabelle de Lorraine, dont il a trois autres enfants.

Fondations de la Maison de Reynel

Prieuré Saint-Laurent à Reynel

De l'ordre de Saint-Benoît, il est fondé vers la fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle par les comtes de Reynel, est dédié à Saint-Laurent et dépend de l'abbaye Saint-Mansuy de Toul. Arnould de Reynel, puis Wiard de Reynel et Pierre de Brixey, évêque de Toul, sont considérés comme ses principaux bienfaiteurs. Il est pillé par les lorrains en 1405, puis son église priorale est incendiée par les protestants en 1567. La nouvelle église reconstruite peu après mais sur un autre emplacement, tombait en ruines en 1711. La maison a probablement cessé d'être conventuelle vers le XVe siècle à la suite des guerres et tomba peu après en commende.

Le prieuré possédait probablement la chapelle dite de la Chapelotte au sud de Reynel et qui en est maintenant un écart.

Liste des prieurs

(liste non exhaustive)

- Acelin en 1165.

- Pierre en 1198, témoin dans l'acte de fondation de Benoîtevaux.

- Jean de Wandelan, religieux de Saint-Mansuy, en 1324.

- De Montmagny en 1656 et 1689.

- Sébastien Guillemin, moine de Saint-Mihiel, en 1730.

- Alphonse-Pierre Blanchet, chanoine de Vannes, en 1790.

Collégiale Notre-Dame de Reynel

Le chapitre de Reynel est probablement fondé au XIe siècle par Thibaut de Reynel dans la chapelle du château.

En 1185, Wiard de Reynel et Pierre de Brixey fondent la collégiale Notre-Dame de Reynel et Wiard augmente à douze le nombre de chanoines du chapitre.

Léproserie de Javez

Fondée vers 1190 par Wiard de Reynel, elle est d'abord desservie par des frères hospitaliers. Mais elle est cédée en 1247, aux religieuses de l'abbaye de Benoîtevaux, qui sont alors chargées de soigner les malades et d'entretenir un prêtre pour le service des frères hospitaliers de la léproserie.

En 1505, la léproserie n'a pratiquement plus aucun revenu ce qui oblige les religieuses à demander une rétribution pour leurs soins aux malades qui possédaient des ressources.

En 1608, les religieuses de Benoîtevaux possédaient encore la léproserie, mais les revenus en étaient nuls et il ne restait plus que l'emplacement de la maladrerie et les restes des fondations de la chapelle, sise à environ un kilomètre de Reynel.

Hôpital du Plessis

Fondé en 1197 par Wiard de Reynel, qui y place des religieuses hospitalières de Saint Jean de Jérusalem. Celles-ci, qui étaient déjà établies à Vignory, envoyèrent à Reynel une colonie de leurs sœurs, sous la conduite d'Elvide, dame de Vignory, qui s'était elle-même rendue sœur hospitalière et qui devint la première supérieure des religieuses hospitalières de Reynel.

Wiard donna également à l'hôpital sa maison de la Petite-Forêt, entre Reynel et Rimaucourt, ainsi que le bois de Couches, depuis la voie ancienne jusqu'à Barémont et l'usage dans tous ses bois. Ces donations furent renouvelées en 1311, en faveur de la commanderie d'Esnouveaux, qui hérita ainsi de l'hôpital de Reynel, appelé du Plessis. L'hôpital fut ravagé pendant les guerres de religion et n'avait presque aucun revenu à la Révolution Française.

Abbaye de Benoîtevaux

Fondée en 1198 par Wiard de Reynel, l'abbaye de femmes de l'ordre de Cîteaux est située sur la commune de Busson, à environ 4 kilomètres au nord-ouest de Reynel.

L'abbaye devient vite indisciplinée, et à la demande de son abbesse Élisabeth de Beaufort, le pape Honoré III recommande aux évêques de Toul, de Langres et de Châlons une surveillance particulière de l'abbaye et une réformation des religieuses.

Aux XVe et XVIe siècles, l'abbaye fut plusieurs fois dévastée par les guerres, ainsi qu'au cours du règne de Louis XIII, et en 1636 elle fut complètement ruinée.

En 1790, il n'y avait plus que sept religieuses, pour la plupart de familles nobles, quatre converses et un oblat, quand un décret de l'assemblée constituante de ordonne l'abolition de tous les ordres religieux.

Articles connexes

Sources

- Émile Jolibois, La Haute-Marne ancienne et moderne, 1858.

- L'abbé Roussel, Le diocèse de Langres : histoire et statistique, 1875.

- Paul Lebel, Contribution à la recherche des origines de la ville et des seigneurs de Reynel, 1938.

- Foundation for Medieval Genealogy

Notes et références

- L'abbé Roussel, Le diocèse de Langres : histoire et statistique, 1875.

- Paul Lebel, Contribution à la recherche des origines de la ville et des seigneurs de Reynel, 1938.

- Émile Jolibois, La Haute-Marne ancienne et moderne, 1858.

- L'abbé R.A. Bouillevaux, Notice historique sur le prieuré de Condes, 1856.

- L'abbé Arthur Prévost, Les Champenois aux Croisades, 1922.

- L'abbé R.A. Bouillevaux, Notice historique sur Benoîtevaux, 1851.