Squillace

Squillace est une commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre. Elle constitue un important site archéologique et demeure une station balnéaire réputée.

| Squillace | |

Une partie de la ville avec le clocher de l'église Saint-Matthieu. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Province | |

| Code postal | 88069 |

| Code ISTAT | 079142 |

| Préfixe tel. | 0961 |

| Démographie | |

| Population | 3 641 hab. (31-12-2019[1]) |

| Densité | 110 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 38° 47′ 00″ nord, 16° 31′ 00″ est |

| Altitude | Min. 344 m Max. 344 m |

| Superficie | 3 300 ha = 33 km2 |

| Divers | |

| Saint patron | Saint Acace martyr |

| Fête patronale | 7 mai |

| Localisation | |

.svg.png.webp) Localisation dans la province de Catanzaro. | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

Géographie

Le golfe de Squillace, s'ouvrant sur la mer Ionienne par une rade de 69 kilomètres pour une flèche de 25, ne peut rendre que peu de services à la navigation.

La ville historique (Squillace Superiore ou Squillace Antica) se dressait sur trois collines d'environ 345 m d'altitude. Deux torrents, l’Alessi et le Ghetterello, dévalaient des coteaux vers la mer. La citadelle surplombant le golfe occupe une position stratégique ; alentour ont grandi les quartiers de Squillace Marina (appelé aussi Squillace Lido ou Squillace Scalo) et de Fiasco Baldaia.

Hameaux

Fiasco Baldaia, Scalo (Squillace Lido), Piscopio, Colazzocca, Madonna del Ponte, Impise, Gebbiola, Poveromo, Mandrelle, Tri Cerzi (en italien "Tre quercie"), Porte, Perroncino, Fontana nuova, Fontana vecchia, Cappuccini, Ghetterello, Santa Chiara, San Domenico, Porta Giudaica, Rione Castello

Communes limitrophes

Amaroni, Borgia (Italie), Catanzaro, Girifalco, Montauro, Palermiti, Stalettì, Vallefiorita

Histoire

Selon la tradition généralement acceptée dans l'Antiquité, la colonie grecque de Scylletium aurait été fondée par des soldats de l'Athénien Ménesthée au retour de la guerre de Troie[2] ; mais si une légende toujours vivace attribue, elle, sa fondation à Ulysse[3], on ne peut accorder de crédit à aucun de ces récits, car aucune source historique ne mentionne la ville comme une colonie grecque, et encore moins une colonie athénienne : ni le catalogue des cités grecques d'Italie de Scylax, ni celui de Scymnos de Chio ne la nomment, et on ne trouve aucune allusion à des origines athéniennes chez Thucydide à l'époque de l'expédition athénienne en Sicile. Et nous savons même par Diodore[4] qu’elle ne nourrissait pas vraiment de sentiments amicaux envers les Athéniens : il semble en effet qu'à la grande époque des colonies grecques, c'était une résidence peu prisée, simple dépendance de Crotone, à laquelle elle demeura assujettie jusqu'à ce que Denys l'Ancien s'en empare et attribue ses terres aux Locriens[5]. Comme son nom n'est pas davantage cité à propos de la campagne d’Hannibal dans le Bruttium, il semble qu'elle était encore une petite localité sans importance à l'époque de la deuxième guerre punique, bien que le camp du général carthaginois (Castra Hannibalis) eût dû se trouver dans les abords immédiats de Scylletium.

En 124 av. J.-C., les Romains y envoyèrent des colons à l’instigation du tribun C. Gracchus, et la colonie semble avoir été rebaptisée Minervium ou Colonia Minervia pour l’occasion[6]. Velleius orthographie le nom « Scolatium », et l'on trouve aussi la forme voisine Scolacium dans une inscription du règne d’Antonin le Pieux, ce qui permet de penser que la ville aurait accueilli de nouveaux colons sous le règne de Nerva[7]. Scylletium devient alors florissante, et continue de prospérer tout au long de l’Empire romain[8]. Au Ve siècle, elle voit la naissance du sénateur Cassiodore, le fondateur du Vivarium, un monastère où cohabitaient moines cénobites et ermites. Cassiodore a laissé un témoignage détaillé (quoiqu’empreint d’effets rhétoriques) de la beauté du site, et de la fertilité des terres environnantes[9]. Les écrits de Cassiodore mentionnent déjà la production locale de céramique, très prisée dans tout l'Empire.

Scolatium devient « Squillace » au Moyen Âge.

Squillace sera prise par les Normands en 1060[10] et intégrée au duché de Calabre. En 1130, le duché de Calabre est intégré au royaume de Sicile. Au milieu du XIIe siècle, on trouve à la tête du comté de Squillace un certain Évrard, qui participa en 1156 à une révolte organisée par des barons rebelles contre le roi Guillaume Ier de Sicile, et sera emprisonné par ce dernier après la maîtrise de la rébellion[11]. En 1177, le comté de Squillace est dirigé par le comte Alphonse qui participa à Palerme au mariage du roi Guillaume II de Sicile avec la princesse Jeanne d'Angleterre[12].

Sous le règne du roi Charles Ier de Sicile (1266–1285), le comte de Squillace Tommaso di Marzano (Thomas de Marzan), fut grand-amiral du royaume de Sicile[13].

En 1494, Jofré, fils du pape Alexandre VI Borgia, devient le premier prince de Squillace. Son fils aîné, François (Francesco), héritera de la principauté et ses descendants resteront à la tête de Squillace jusqu'en 1735.

Économie

Station balnéaire réputée et centre historique de production de céramique, Squillace vit aujourd'hui principalement du tourisme.

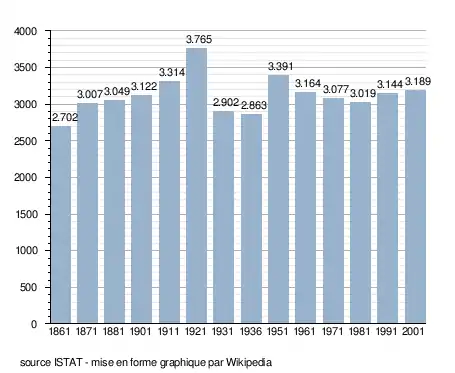

Démographie

Recensement

Galerie

La colonne de l'Immaculée Conception (1954) et la cathédrale de Squillace.

La colonne de l'Immaculée Conception (1954) et la cathédrale de Squillace. L'école.

L'école. Vue sur la mer depuis le haut de la cathédrale.

Vue sur la mer depuis le haut de la cathédrale.

Administration

Personnalités liées

- Guglielmo Pepe (1783, Squillace - 1855, Turin).

- Florestano Pepe (1778, Squillace - 1851, Naples).

- Cassiodore (485, Squillace - 580, Squillace).

- Leopoldo de Gregorio, marquis d'Esquilache (1699, Messine - 1785, Venise), Esquilache étant le nom espagnolisé de Squillace.

Notes et références

- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.

- Strabon, Géographie; Pline l'Ancien Hist. Nat.; Servius Comm. sur l'Énéide, III, l. 553.)

- Cassiodore, Var. xii. 15; Servius l. c..

- Cf. Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, XIII, 3.

- Cf. Strabon, Géographie, VI. p. 261.

- Cf. Velleius Paterculus, I. 15; Theodor Mommsen, in Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1849, pp. 49–51.

- Orell. Inscr. 136; Mommsen, op. cit.

- Pomponius Mela II. 4. § 8; Pline l'Ancien III. 10. p. 15; Ptolémée III. 1. § 11.

- Cassiodore Var. xii. 15.

- Ferdinand Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, t. I, pp. 173-174, Paris, 1907.

- Ibid., t. II, p. 183, p. 188, p. 235.

- Ibid., t. II.

- Pietro Ebner, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, 2 voll., Ed. di Storia e Letteratura, p. 150.