Ligne 1 du métro de Lille

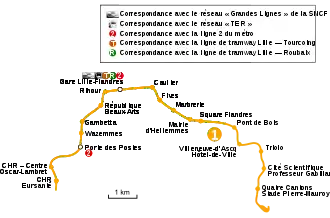

La ligne 1 du métro de Lille est une des deux lignes du métro de la métropole lilloise. Son parcours traverse les villes de Villeneuve-d'Ascq et Lille, reliant les stations Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy à CHU - Eurasanté.

| Ligne 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Une rame VAL 208 quitte la station Triolo située à Villeneuve-d'Ascq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Réseau | Métro de Lille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Terminus | Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy ↔ CHU - Eurasanté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Communes desservies | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Histoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Mise en service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dernière extension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Exploitant | Ilévia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Conduite (système) | Automatique (VAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Matériel utilisé | VAL 208 (50 rames début 2013 – fin juin 2024) VAL 206 (3 rames début 2013 – fin juin 2024) Alstom BOA (27 rames début juillet 2024) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Points d’arrêt | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Longueur | 12,542 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Temps de parcours | 22 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Distance moyenne entre points d’arrêt | 722 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Jours de fonctionnement | Tous les jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Fréquentation (moy. par an) |

48,6 millions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Lignes connexes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cette première ligne, qui est la réponse à la décentralisation de la ville de Lille envisagée dans les années 1960, est inaugurée le , entre les arrêts Quatre Cantons et République. Elle est achevée dans son tracé actuel le , le tronçon République – CHR B-Calmette étant mis en service commercial. Elle fut la première ligne du monde à utiliser la technologie du Véhicule automatique léger, créée dans les locaux de l'université des sciences et technologies de Lille dans les années 1970 et antérieurement appelée technologie Villeneuve-d'Ascq - Lille. Dès sa mise en service, la ligne connaît un franc succès pour atteindre les 165 000 voyages par jour en 2013.

Longue de 12,5 km, dont 9 km traversés en parcours souterrain, elle comporte dix-huit stations. À l'inauguration en 1983, le matériel roulant était uniquement composé de VAL 206 mais depuis 2002, ces derniers ont été remplacés progressivement par des VAL 208.

Histoire

Liaison nécessaire entre Lille et Villeneuve-d'Ascq

Dans les années 1960, la décentralisation d'une partie de la ville de Lille est envisagée pour plusieurs raisons. Si certaines communes de la métropole lilloise restent isolées et mal desservies par les transports en commun, le centre-ville de Lille est lui engorgé par la circulation automobile et les autobus. L'idée de la décentralisation est concrétisée par la création de l'Établissement public d'aménagement de Lille-Est (EPALE) en 1968[S 1]. L'EPALE a pour objectif l'aménagement d'une ville nouvelle près de Lille. Le choix du lieu d'implantation est important puisque des carrières de pierre calcaire existent dans le secteur et que la création de la ville nouvelle sur ces carrières entraînerait des coûts supplémentaires non négligeables[S 2].

La solution viendra des travaux du Professeur Robert Gabillard et son équipe sur les télécommunications et la propagation électromagnétique à travers les ouvrages souterrains. Ainsi sollicité par le Préfet du Nord Pierre Dumond et l'EPALE[S 2], l'équipe, travaillant à la Faculté des sciences de Lille, met au point un appareil de cartographie électromagnétique et découvre les zones sensibles. Après cette étude, le choix de l'implantation de la ville nouvelle s'est porté sur Villeneuve-d'Ascq.

Satisfait de cette première collaboration, l'EPALE charge Robert Gabillard d'une nouvelle mission. Toujours dans l'idée de décentraliser et rompre l'isolement de certaines villes de l'agglomération, l'EPALE ainsi que la Communauté Urbaine de Lille (CUDL) sont à la recherche d'un nouveau moyen de transport. Il s'agit cette fois d'utiliser les travaux de Robert Gabillard sur l'électromagnétisme pour développer un transport rapide avec une fréquence de passage élevée[S 2]. Les travaux de recherche à l'Université des sciences et technologies de Lille (nouvelle appellation de la Faculté des sciences) avancent et débouchent en 1971 sur le dépôt du brevet du système VAL (Villeneuve d’Ascq-Lille)[S 3].

En 1974, l'EPALE avec le soutien d'Arthur Notebart, président de la CUDL, présente un projet de développement des transports en commun de la métropole lilloise comprenant quatre lignes de métro[A 1]. La première ligne est prioritaire pour la CUDL car elle relie Villeneuve-d'Ascq à Lille, au grand dam des élus de Roubaix et Tourcoing et de la Chambre de commerce qui veulent faire de l'axe Lille-Roubaix-Tourcoing « la véritable épine de la métropole »[B 1]. La conséquence de ce projet ambitieux est la forte augmentation du budget prévisionnel, passant de 230 millions à 875 millions de francs[A 2].

Malgré l'arrêté de 1976 déclarant les travaux de la ligne 1 d'utilité publique, la CUDL voit le début des chantiers du métro retardé par le Secrétaire d'État aux Transports, qui refuse de valider la concession signée par la CUDL pour la construction. À la suite de cela, la Communauté Urbaine décide de prendre elle-même en charge les travaux du métro et débloque les fonds nécessaires[B 2].

Construction, inauguration et extension

À l'automne 1977, la société Matra commence la construction du garage-atelier de Villeneuve-d'Ascq[A 3]. Fin 1978, la SOFRETU détache une équipe de 35 personnes pour superviser les travaux en souterrain, entre les stations Pont de Bois et Barthélémy-Dorez[A 4]. Le premier tronçon de la future ligne est achevé en . Cette portion, entre la station Cité Scientifique et le garage-atelier servant également de poste central de contrôle (PCC), va accueillir les premières rames avec l'équipement mais sans les automatismes[A 5].

Pour le reste de la ligne, le passage du métro en viaduc est privilégié dans les zones peu ou moyennement urbanisées. Les viaducs sont les tronçons les moins chers (les tronçons en tranchée couverte et en souterrain ayant des coûts respectivement 1,7 et 3,4 fois plus élevés[B 1]) mais ils sont également ceux qui amènent le plus de polémiques. Les habitants du Triolo, quartier de Villeneuve-d'Ascq, soucieux de leur environnement demandent et obtiennent le passage du métro dans leur quartier en tranchée ouverte au lieu d'un viaduc. Le passage d'un viaduc à un tracé souterrain est un temps évoqué à Mons-en-Barœul lors d'une enquête de quartier en 1974 concernant la première ligne. Mais l'année suivante, la CUDL décide d'écarter la ville du tracé de la ligne, ce qui permet de diminuer le coût et d'envisager un passage du métro en souterrain[A 1] - [B 2].

La construction du viaduc de Villeneuve-d'Ascq débute dès et se termine en [A 6]. Long de 1,225 kilomètre, le viaduc se compose de neuf éléments indépendants de 110 à 170 mètres de long. Sa construction a surtout fait l'objet d'études sur le bruit, les vibrations et les perturbations électromagnétiques que peuvent causer la circulation du métro automatique.

Les travaux en tranchée couverte ont concerné le long tronçon entre les futures stations Hôtel de Ville et Fives[A 7]. Les travaux, qu'ils soient en tranchée ouverte ou tranchée couverte, perturbent grandement la circulation des riverains mais celle-ci est tout de même maintenue grâce à plusieurs techniques. Après le terrassement des voies concernées, les travaux de la galerie de circulation sont effectués. Pour les tronçons en tranchée couverte, les travaux se poursuivent par la réalisation de la dalle de couverture. Après toutes ces étapes, la tranchée est remblayée et la chaussée reconstituée. En plus des travaux concernant directement la tranchée, des travaux connexes sont nécessaires pour l’adaptation des voiries et la construction d’ouvrages de franchissement[A 7]. La construction des stations, qui se fait séparément de celui de la ligne, est réalisée grâce à cette méthode de la tranchée[A 7].

Enfin, les portions en tunnel sont les plus coûteuses à construire mais elles sont indispensables dans les zones urbaines les plus peuplées comme le centre-ville de Lille[A 8]. La construction du tunnel, qui passe juste sous la nappe phréatique, n'est pas linéaire ; l'accès au tunnel se fait par onze points d'accès. Comme pour les tronçons réalisés en tranchée, la quasi-totalité du tracé du tunnel suit la voirie de Lille. Finalement, 160 personnes ont été employées pour le creusement du tunnel[A 8].

L'inauguration officielle de la ligne 1, première ligne au monde à utiliser la technologie du Véhicule automatique léger et accessible pour les personnes handicapées[1], a lieu le [A 9] - [2]. Le président de la République François Mitterrand arrive par hélicoptère à la station Quatre-Cantons, accueilli entre autres par Arthur Notebart (président de la CUDL), Gérard Caudron (maire de Villeneuve-d'Ascq) ainsi que par Robert Gabillard et Bernard Guilleminot (directeur de la Voirie et des Transports urbains de la CUDL)[A 9] - [A 2]. Après s'être arrêté à la station Gares pour la visiter, François Mitterrand descend au terminus de la ligne, la station République, et dévoile une plaque commémorative[A 9].

Si l'inauguration de la ligne a eu lieu en et a connu un grand succès, cette ligne n'est accessible que partiellement. En effet, la mise en service n'est intervenue qu'entre Quatre Cantons et République alors que la CUDL avait planifié dans les années 1970 un terminus ouest jusqu'à la station CHR B-Calmette. Les derniers travaux sont en cours sur le tronçon entre République et la station CHR B-Calmette ; il s'agit principalement de la pose de la voie et de l'aménagement des stations[2]. Ce tronçon, qui traverse le quartier de Wazemmes et le Centre hospitalier régional de Lille, est mis en service le [A 1]. La ligne 1 dessinée par la CUDL dans les années 1970 est donc totalement fonctionnelle à cette date.

Tracé et stations

Tracé

La ligne, allant de Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy à CHU – Eurasanté est d'une longueur totale de 12,542 km. Elle est essentiellement souterraine, 8,922 km sont traversés en tunnel. Le reste est composé de différents viaducs ou ouvrages au sol. La distance moyenne entre les stations est de 722 mètres[3].

Elle prend naissance au garage-atelier des Quatre Cantons situé à Villeneuve-d'Ascq et qui sert de dépôt et de centre d'entretien des rames. À partir du garage et en tranchée ouverte, le tracé prend la direction du nord et rejoint la première station, Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy. La ligne s’élève ensuite en viaduc d'une longueur de 1 225 mètres au-dessus des avenues Poincaré et Jean-Perrin afin de traverser la Cité scientifique de l'Université de Lille et s’arrête non loin de la bibliothèque universitaire pour desservir la station Cité Scientifique - Professeur Gabillard. Après avoir franchi le boulevard de Tournai, le tracé se développe de nouveau en tranchée ouverte afin de traverser le quartier villeneuvois du Triolo où est située la station homonyme[4].

Une fois le quartier du Triolo desservi et la RN 227 franchie, la ligne se dirige vers l'ouest et entre sous terre sous forme de tranchée couverte qui se dédouble afin d'atteindre la station Villeneuve-d'Ascq - Hôtel de Ville. Cet arrêt s'organise donc différemment des autres car il dispose d'un quai central et les deux voies sont disposées de part et d'autre de la station (les stations comportent habituellement une voie centrale et deux quais opposés). Au sortir de la station, la tranchée redevient bi-voie et chemine sous le quartier du Pont-de-Bois où est située la station homonyme[4]. Une correspondance y est par ailleurs possible avec le réseau ferré grâce à la présence de la halte ferroviaire située juste à côté de la station. Toujours en tranchée couverte, le tracé pénètre ensuite dans Hellemmes en suivant l'axe de l'artère principale de cette commune associée à Lille, la rue Roger-Salengro, orientée en direction du nord-ouest. Deux stations ponctuent le parcours hellemmois de la ligne : Square Flandres et Mairie d'Hellemmes[4].

Après avoir traversé Villeneuve-d'Ascq et Hellemmes, la ligne arrive à Lille en passant sous la rue Pierre-Legrand et ce, toujours en tranchée couverte ; les deux premières stations à desservir le territoire lillois sont Marbrerie et Fives[4]. Après avoir quitté la station Fives, le tracé prend la forme d'un tunnel profond et suit l'axe de la rue de Bouvines afin de rejoindre la station Caulier bâtie sous la place éponyme[4].

Le tracé se développe ensuite en ligne droite sous la rue Eugène-Jacquet, traverse le quartier d'affaires Euralille et débouche place des Buisses sous laquelle est située la station de correspondance Gare Lille-Flandres. Comme ce fut le cas pour la station Villeneuve-d'Ascq - Hôtel de Ville, le tunnel se dédouble avant d'arriver au point d’arrêt. Le tracé prend la forme d'une tranchée couverte au niveau de la station puis redevient un tunnel profond et bi-voie après l'avoir quitté.

Le tracé commence sa traversée du centre de Lille vers le sud-ouest, en passant sous les rues Faidherbe, des Manneliers et la Grand'Place avant de déboucher place Rihour sous laquelle est située la station du même nom[4]. La ligne rejoint ensuite la place de la République sous laquelle se trouve la station République - Beaux-Arts puis emprunte les rues Inkerman, Colbrant et de Flandre afin de rejoindre le quartier de Wazemmes et la station Gambetta. Après une courte inter-station, elle arrive à la station Wazemmes.

Le tracé se développe ensuite sous la rue des Postes et la place Barthélémy Dorez sous laquelle est située la station de correspondance Porte des Postes puis sort de terre, longe l'autoroute A25 en tranchée ouverte et s’élève en viaduc pour desservir le centre hospitalier régional universitaire de Lille et atteindre la station CHU – Centre Oscar-Lambret ainsi que le terminus CHU – Eurasanté[A 1] - [5].

Liste des stations

La ligne comporte dix-huit stations au total. Treize d'entre elles sont souterraines, de Villeneuve-d'Ascq - Hôtel de Ville à Porte des Postes.

(Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)

Stations ayant changé de nom

Plusieurs stations du réseau ont changé de nom depuis leur inauguration, à commencer par la station Gares qui est devenue en 1994 Gare Lille-Flandres à la suite de la mise en service de la station Gare Lille-Europe. À la suite de la rénovation terminée du Palais des beaux-arts, la station République prend le nom de République - Beaux-Arts en 1997[4]. Deux ans plus tard, Hôtel de Ville est renommé en Villeneuve-d'Ascq - Hôtel de Ville[4]. En 2012, Cité Scientifique devient Cité Scientifique - Professeur Gabillard, en hommage à Robert Gabillard décédé cette année-là. La même année, Quatre Cantons est renommé Quatre Cantons - Grand Stade, puis Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy avec l'inauguration du Stade Pierre-Mauroy proche de la station.

Le , quatre stations changent de nom. La station CHR B-Calmette devient CHU – Eurasanté, CHR Oscar-Lambret devient CHU – Centre Oscar-Lambret, Hellemmes devient Mairie d'Hellemmes et Lezennes devient Square Flandres[6].

Stations à thèmes ou particulières

À partir d'un cahier des charges prévoyant entre autres l'accessibilité aux personnes handicapées et l'utilisation de portes palières, l'originalité est de mise. Les stations se matérialisent soit en surface, sous forme d'une voûte vitrée formant un pavillon (Triolo, Villeneuve-d'Ascq - Hôtel de Ville) ou d'un bâtiment de briques ou de béton aux larges surfaces vitrées afin de laisser entrer la lumière naturelle (Square Flandres), soit en souterrain à l'accès plus discret, comme c'est le cas pour la plupart d'entre elles ; seuls l'entrée composée d'escaliers, mécaniques ou non, et un ascenseur sont visibles[A 10].

Au-delà de la diversité de l'architecture générale des stations, des artistes, principalement du Nord-Pas-de-Calais, ont créé des œuvres d'art spécialement conçues pour l'aménagement de certaines d'entre elles. Le loosois Michel Degand réalise des fresques pour les stations Fives et Rihour tandis que la lilloise Brigitte Denoyelle orne la station Villeneuve-d'Ascq - Hôtel de Ville avec de la terre cuite et des fragments en inox miroir[A 11]. L'architecte de l'arrêt République - Beaux-Arts, Gilles Neveux, s'est associé avec le Palais des Beaux-Arts de Lille pour installer des copies des œuvres du musée dans la station[A 12].

Ateliers et garages

La ligne compte un garage-atelier et un garage de stockage. Le garage-atelier, qui a pour but le stockage et la réparation des rames, est situé à Villeneuve-d'Ascq, après la station Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy. Ouvert en 1979[A 3], il peut accueillir 64 rames et comporte différents ateliers d'une superficie de plus de 7 000 m2[7]. Il est également le lieu où toutes les rames sont testées avant leur mise en circulation, sur une piste d’essai comportant une station factice et une portion en pente pour simuler une circulation classique sur les voies[A 3]. Au-delà de l'autre terminus de la ligne, la station CHU – Eurasanté, un dépôt permet uniquement de stocker six rames.

Exploitation

Amplitude horaire et fréquences

La ligne 1 est ouverte tous les jours de l'année, exception faite du 1er mai. Ce jour sans circulation permet à Ilévia d'effecteur certains travaux comme l'assainissement des voies ou le contrôle des équipements automatiques[8].

En 2013, du lundi au samedi, le service démarre sur les deux terminus (CHU - Eurasanté, Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy) à 5 h 12 du matin[9]. Le dimanche, les premières rames circulent à partir de 6 h 24. Tous les jours de la semaine, le service se termine le lendemain, le dernier départ se faisant à 0 h 17 à partir de Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy et à 0 h 31 à partir de CHU Eurasanté. Pour certains évènements durant l'année, un service grande nuit est mis en place ; le service est alors soit prolongé (Fête de la musique, Lille 3000) soit sans interruption nocturne (Braderie de Lille).

En heure de pointe, il passe une rame toutes les minutes sur la ligne. En heure creuse, la fréquence tombe à une rame toutes les deux minutes. Les fréquences sont encore plus faibles le week-end et les jours fériés. Le minimum est d'une rame toutes les six à huit minutes en début (jusqu'à 6 heures) et fin de service (à partir de 22 heures)[9].

Matériel roulant

Puisque le système VAL (signifiant Villeneuve-d'Ascq – Lille) naît au sein de l'université des sciences et technologies de Lille (USTL) à la fin des années 1960, la ligne 1 du métro lillois est la première au monde à utiliser le véhicule automatique léger (nouveau nom du VAL à partir de 1975[A 1]) à partir de 1983[S 3].

Au moment de l'inauguration, 38 VAL 206 circulaient sur la ligne[10]. Créé par Matra dans les années 1970 en coopération avec l'USTL, le 206 fait référence à la largeur d'une rame qui est de 206 cm. Ses autres dimensions sont 26 m de longueur et 3,25 m de hauteur. En charge normale (4 personnes debout par mètre carré), une rame peut accueillir 160 personnes. En charge exceptionnelle, soit 6 personnes par mètre carré, le VAL 206 peut contenir 208 personnes[K 1]. Les VAL 206, dorénavant au nombre de 83, ont été rénovés en 2005 et 2009[11] - [12].

Désormais, 53 rames sont théoriquement affectées sur la ligne 1, dont 50 VAL 208. Ces dernières roulent sur le réseau lillois depuis 1999, année d'inauguration du tronçon sur la ligne 2. Comme le VAL 206, le VAL 208 fait référence à la largeur d'une rame 2,08 m. Les autres dimensions sont 26,14 m en longueur et 3,275 m en hauteur[10].

Vu le trafic important de la ligne 1, il a été décidé d'y faire rouler en majorité des VAL 208 à cause de leur aménagement intérieur qui permet d'accueillir plus de monde. Là où un VAL 206 peut transporter 208 personnes en charge exceptionnelle (6 personnes par mètre carré), le VAL 208 peut en transporter plus de 240[K 1]. Le VAL 208 réalise également des économies d'énergies à hauteur de 15 %. La surface des vitres a été augmentée de 30 % par rapport aux VAL 206, ce qui permet de laisser entrer plus de lumière naturelle[K 2].

Fin 2007, les VAL 208 sont réaménagés pour pouvoir accueillir plus de monde ; des appuis fessiers et des barres de maintien horizontales fixées au plafond remplacent quatre triptyques de sièges par rame, soit douze sièges. Le gain d'espace permet d'accueillir 20 % de passagers supplémentaires[13].

Personnel d'exploitation

En temps normal, aucune intervention humaine n'est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système puisque chaque rame règle sa vitesse en fonction de l'heure et de la voie ; l'ensemble du réseau est surveillé et géré par les ATO (agent technique opérationnel) du PCC[Note 2] situé sous la station Gare de Lille-Flandres[A 3]. Au nombre d'une dizaine, ils n'interviennent qu'en cas de panne et pour contacter les voyageurs. En plus de surveiller l'ensemble des rames, le PCC est chargé de mettre en route et d'arrêter le réseau ainsi que de réguler le nombre de rames sur les voies selon les besoins des passagers[A 3]. Le PCC supervise également l'ensemble des travaux de maintenance qui s'effectuent de jour comme de nuit, comme les travaux en tunnel qui ont lieu lors de l’arrêt d'exploitation du métro.

La salle de contrôle est équipée de nombreux écrans vidéos qui sont reliés aux caméras présentes dans les stations, à partir desquelles les ATO surveillent la sécurité des voyageurs (aussi bien au niveau de l'ambiance qu'au niveau technique). Par le biais d'ordinateurs, les opérateurs supervisent l'état de l'ensemble des équipements du métro et interviennent en cas de problème : si la situation l'exige, ils peuvent bloquer la rame et réaliser plusieurs actions afin de la faire redémarrer voire la remorquer jusqu'à un garage[A 13]. Le PCC peut être amené à dialoguer avec les passagers en utilisant les interphones présents dans les rames[A 3].

En plus des ATO, les intervenants service clientèle (ISC) sont en relation avec le PCC et assurent sur le terrain l'état des stations et celui des rames. Les techniciens de maintenance curative (TMC) sont eux chargés de la réparation des rames dans les différents garages du réseau[14].

Tarification

Le , les cartes à puce sans contact Pass Pass[15] font leur apparition sur le réseau d'Ilévia. Ce dernier a cessé de vendre les titres de transport cartonnés au . Cependant, une période de transition jusqu'au a permis aux usagers d'utiliser les tickets papier restants[16]. Depuis cette date, les composteurs ont été retirés et les utilisateurs peuvent échanger les tickets cartonnés contre des titres Pass Pass[17].

Trois types de cartes Pass Pass sont disponibles en fonction des besoins du voyageur. Le premier est la carte personnelle, vendue au prix de 4 euros, qui est utilisable sur tous les moyens de transport de la métropole pour les titulaires d'abonnements d'Ilévia, y compris le TER Nord-Pas-de-Calais et le V'Lille[18]. Le deuxième support est la carte non personnelle, vendue au prix de 2 euros. Puisqu'elle est non personnelle, une seule carte est utilisable par plusieurs personnes uniquement pour des voyages occasionnels[19]. Le dernier type de Pass Pass est le ticket rechargeable, destiné principalement à ceux qui voyagent rarement sur le réseau lillois et sur lequel l'usager ne peut charger qu'un unique type de trajet. Ce ticket rechargeable, également prêtable, ne peut être rechargé que dix fois et son prix (0,20 euro) est déduit au cinquième rechargement[20].

Sur ces trois supports, peuvent être chargés différentes offres. Vendus sous forme physique, les tickets ZAP sont également virtuels et peuvent être chargés sur le support Pass Pass qu'il soit la carte personnelle, non personnelle ou le ticket rechargeable. Il en est de même pour les nouveaux Pass 2 jours (7,50 euros) et Pass 3 jours (9,50 euros). Les abonnements Rythmo sont également dématérialisés mais ils seulement accessibles aux possesseurs d'une carte personnelle[21].

Les achats et rechargements de cartes Pass Pass peuvent s'effectuer des commerçants mais également sur les bornes automatiques présentes dans les stations de métro et de tramway, dans les agences d'Ilévia et, pour les détenteurs d'une carte personnelle uniquement, sur Internet[16]. Seuls les achats de cartes sont possibles auprès des conducteurs de bus.

Financement

C'est le conseil de communauté de la métropole européenne de Lille qui décide des évolutions tarifaires en matière de transports en commun, et ce depuis la dissolution du syndicat mixte d’exploitation des transports en commun de la communauté urbaine de Lille le [7]. La communauté urbaine assure aussi une grande partie du financement des transports publics. Elle prend en charge deux tiers des coûts d'exploitation (estimés en 2010 à cinquante millions d'euros[22]), ce qui permet à l'utilisateur du réseau de ne payer que le tiers du coût réel d'un voyage ou d'un abonnement[23]. L'intercommunalité finance également les infrastructures nécessaires à l'exploitation du métro (ateliers, garages, stations et voies) et le matériel roulant (rames de métro mais également les bus et les tramways)[24].

D'autres collectivités peuvent aussi être amenées à participer au financement de certains projets. L'État qui, dans le cadre du Grenelle Environnement mis en place en 2011, subventionne en partie le projet de doublement de capacité de la ligne 1, un peu plus de 9 millions d'euros sont versés[25].

Dans le budget 2013 adopté par la LMCU, cette dernière prévoit d'allouer 383 millions d'euros pour le budget mobilité et transport (le premier poste de dépenses), soit une hausse de 17,5 % par rapport au budget 2012. Sur ces 383 millions, 102 millions d'euros sont affectés au doublement des rames et des quais de la ligne 1 et un million d'euros à la nouvelle billettique Pass Pass[23].

Trafic

Si 40 000 curieux prennent le métro le jour de l'inauguration, le , la barre des 10 000 000 de passagers est franchie un peu moins de dix mois après la mise en service. Au total, plus de treize millions d'usagers empruntent la ligne 1 de à . Le métro attire une nouvelle clientèle : près d'un tiers des trajets sont effectués par des personnes qui n’utilisaient pas les transports en commun auparavant[A 9].

Selon le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU), la ligne 1 est fréquentée en moyenne par 155 600 personnes par jour en automne 2005[3]. Il s'agit de la cinquième ligne de métro la plus fréquentée hors Île-de-France. En 2013, la fréquentation quotidienne est estimée à 165 000 voyages sur la ligne 1[26].

Projets de développement

Allongement des stations et nouvelles rames Alstom Metropolis

Dans le plan de déplacements urbains adopté en 2011, la LMCU prévoit de doubler la longueur des rames de la ligne et ainsi utiliser la totalité de la longueur des stations du réseau[Note 3] - [22]. Des rames de 52 mètres doivent être mises en service sur la ligne 1 et les anciennes rames seront alors redéployées sur la ligne 2, ce qui augmentera la fréquence de cette dernière. Cette extension des stations doit être accompagnée d'une révision du système de pilotage automatique et de la signalisation du métro. Le coût de ce projet, qui aurait dû entraîner une hausse des coûts de fonctionnement de 10 millions d'euros[22], est estimé à 629 millions d'euros en 2013[26].

Le , Alstom est choisi pour la fourniture de 27 nouvelles rames Metropolis de 52 mètres pour la ligne 1[27], ainsi que du remplacement complet du système de pilotage automatique des rames. Le montant du marché d’attribution des nouveaux véhicules Alstom s’élève à 266,4 millions d'euros hors taxe[28]. La mise en service des rames et de leur pilotage automatique, est initialement prévue pour 2015[29].

Les nouveaux véhicules de la ligne 1 doivent être de type BOA[30], ce qui permettra l’intercirculation entre les différentes voitures qui composent la rame, chose qui n'est pas possible avec les VAL 206 et 208. Alstom était en compétition avec deux autres industriels pour la construction des véhicules : Siemens et Bombardier[31].

Contestant la décision d'attribution du marché à son concurrent, Siemens a introduit un recours en référé devant le tribunal administratif de Lille estimant entre autres que son offre était moins chère que celle d'Alstom[32]. L’industriel allemand a été débouté de son recours et est maintenant accusé d'avoir exercé des pressions sur Martine Aubry (présidente de Lille Métropole mais également maire de Lille) peu avant l'octroi du marché de construction des nouveaux véhicules à l'industriel français ; Martine Aubry a saisi le parquet de la ville qui a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire[33]. Le , Siemens dépose un nouveau recours devant le tribunal administratif de Lille contre l'octroi à Alstom d'un contrat pour le métro de la ville[34], il fut là encore débouté.

L'aménagement des stations a débuté en 2013[35], les rames de 26 mètres devant par la suite s'arrêter sur la partie nouvellement aménagée afin de pouvoir rénover les quais d'origine. Le nouveau pilotage automatique des rames de 26 mètres aurait dû être mis en place[36] préalablement à la livraison des nouvelles rames.

Cependant, des retards liés aux problèmes du développement du pilotage automatique par Alstom paralysent les travaux et reportent la mise en service des rames de 52 mètres, qui est repoussée successivement, alors que les travaux devaient être achevés pour l'Euro 2016 et que plusieurs rames BOA ont déjà été livrées au garage des Quatre Cantons. La MEL a saisi le tribunal administratif et se refuse à donner une nouvelle date de mise en fonction des rames BOA, vraisemblablement pas avant les prochaines élections municipales et métropolitaines de 2020[37]. En 2019, Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille, annonce une mise en service du nouveau système de pilotage automatique sur les anciens métros VAL (en 26 mètres) pour 2021 et ses nouvelles rames de 52 mètres Alstom pour avril 2023[38] - [39] - [40]. Alstom déclare en juillet 2021 commencer la livraison des nouvelles rames à partir de décembre 2023[41] puis reconnaît en octobre 2022 un retard dans ce projet et une prévision de livraison en juillet 2024[42]. Conséquence de ces retards, Alstom est contraint de payer régulièrement des pénalités qui atteignent un montant de 50 millions d'euros à la date d'avril 2023[43].

Information des voyageurs

Il est prévu que chaque station soit équipée de deux écrans double (un par quai) qui informent les voyageurs sur le temps d'attente et les incidents sur le réseau[44], système similaire au système d'information en ligne sur la ligne 14 du métro parisien. Ces travaux sont évoqués en 2013 et sont censés accompagner ceux de l'extension de stations[45].

Toutefois, en 2020, ces écrans ne seraient pas prioritaires notamment car « en heure de pointe, la fréquence de la ligne 1 est la plus élevée au monde avec un métro toutes les minutes. En journée, cette fréquence est d’un métro toutes les 3 minutes »[46].

Vers l'aéroport de Lille-Lesquin

Après l'annonce du président de la Métropole européenne de Lille, Damien Castelain, de la création d'une ligne de tramway reliant le centre de Lille à l'aéroport Lille-Lesquin en [47], Keolis, délégataire du réseau de transport en commun de la MEL Ilévia a également été chargé de travailler sur l'hypothèse d'un prolongement de la ligne de son actuel terminus Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy jusqu'à l'aéroport de Lille-Lesquin[48]. Ce prolongement permettrait également de desservir la ville de Lesquin et le Centre régional de transport.

Ce projet n'est cependant pas mentionné dans le Schéma Directeur des Infrastructures de Transport (SDIT) adopté par la métropole de Lille le [49], le projet de tramway jusqu'à Lesquin ayant par la même occasion été abandonné[50].

Vers l'hôpital Jeanne-de-Flandres

Évoqué pour la première fois début 2009, le projet de prolongement de la ligne 1 au sud-ouest est débattu plus tard au sein de la communauté urbaine. Il préconise alors le prolongement du viaduc actuel à partir du terminus CHU - Eurasanté et la construction de deux stations aériennes : Jeanne-de-Flandres et Épi de Soil. Le nouveau tronçon doit désengorger le parc d'activité Eurasanté et doit desservir la faculté de médecine ainsi que l'hôpital Jeanne de Flandre[51]. En 2011, la LMCU décide finalement de ne construire qu'une seule station, l'arrêt Jeanne de Flandres - Eurasanté, et estime le coût du prolongement entre 100 et 170 millions d'euros hors taxe[52].

En fonction de la situation économique, les travaux devaient au mieux débuter courant 2016 après différentes études (étude de faisabilité, étude d'impact), procédures administratives et enquêtes publiques. Le projet prévoyait que le futur tronçon soit mis en service mi-2019[52].

Cependant en 2013, Éric Quiquet, le vice-président de Lille Métropole chargé des transports, déclare qu'il ne serait pas raisonnable de dépenser 130 millions d'euros pour construire une station supplémentaire sur la ligne 1 du métro[53]. Le prolongement n'est alors plus une priorité pour la LMCU.

Le , un nouveau Schéma Directeur des Infrastructures de Transport est adopté par la MEL. Le projet d'extension jusqu'à Eurasanté y figure de nouveau, avec une réalisation envisagée à l'horizon 2035[50].

Lieux desservis

La ligne dessert quelques lieux à vocation touristique ou historique ainsi que certains points d'animation de la vie de la métropole lilloise.

À Villeneuve-d'Ascq, la ligne permet d'accéder rapidement au stade Pierre-Mauroy (stations Quatre Cantons – Stade Pierre-Mauroy et Cité Scientifique - Professeur Gabillard[54]), enceinte inaugurée en 2012 de 50 000 places accueillant des rencontres sportives et des concerts. L'arrêt Villeneuve-d'Ascq – Hôtel de Ville dessert le centre commercial V2, le plus vaste centre commercial de la métropole[55]. Les stations Quatre Cantons – Stade Pierre-Mauroy, Cité Scientifique - Professeur Gabillard et Pont de Bois desservent deux des campus de l'Université de Lille qui accueillent à eux deux 40 000 étudiants[56].

À Lille, la station Gare Lille-Flandres dessert logiquement la gare de Lille-Flandres mais également le centre commercial Euralille[57], la salle de spectacles L'Aéronef[58] et le musée du Tri Postal. La station Rihour permet de rejoindre rapidement le palais Rihour, la Grand'Place, l'opéra de Lille rouvert en 2003 après cinq ans de travaux ainsi que le Nouveau Siècle de Lille qui héberge l'orchestre national de Lille. Le palais des Beaux-Arts de Lille[59], la préfecture du Nord et le théâtre Sébastopol sont quant à eux à proximité de la station République – Beaux-Arts. La station Gambetta dessert le marché de Wazemmes tandis que l'arrêt Wazemmes est à proximité de la maison folie de Wazemmes, ancienne filature de textile transformée en équipement culturel à l'occasion de l'événement Lille 2004. Enfin, le centre hospitalier régional universitaire est accessible grâce aux stations CHU – Centre Oscar-Lambret et CHU – Eurasanté.

Notes et références

Notes

- Pour alléger le tableau, seules les correspondances avec les transports guidés (métros, trains, tramways,...) et les correspondances en étroite relation avec la ligne sont données. Les autres correspondances, notamment les lignes de bus, sont reprises dans les articles de chaque station.

- Les sources divergent quant à la signification du sigle PCC. Le PCC peut signifier « poste de commande et de contrôle », « poste central de contrôle » ou encore « poste de commande centralisée ». Transpole évoque même le terme « PC Métro ».

- Les stations sont extensibles jusqu'à cinquante-deux mètres. Mais du fait de la configuration des rames actuelles, seulement la moitié des cinquante-deux mètres est utilisée.

Références

- Christian Smet, Chronique d’une activité transport dans un laboratoire de l’USTL, ASA - USTL Publications

- Francis Kühn, The VAL - Lille urban community metro's exprience - 1972 - 2001, Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

- Marie-Andrée Houillon et Céline Sename, Le Métro, c'est automatique, Villeneuve-d'Ascq

- Houillon 2011, p. 10

- Houillon 2011, p. 8

- Houillon 2011, p. 13

- Houillon 2011, p. 26

- Houillon 2011, p. 23

- Houillon 2011, p. 16

- Houillon 2011, p. 15

- Houillon 2011, p. 14

- Houillon 2011, p. 29

- Houillon 2011, p. 18

- Houillon 2011, p. 19

- Houillon 2011, p. 21

- Houillon 2011, p. 12

- Alain Barré, Transport et aménagement urbain : l'exemple du métro dans les grandes métropoles régionales françaises, Association des amis de la Revue de Géographie de Lyon

- Barré 1980, p. 215

- Barré 1980, p. 216

- Autres références

- [vidéo] « Visite inaugurale du métro à Quatre-Cantons par François Mitterrand », sur ina.fr, France 3 - Institut national de l'audiovisuel, (consulté le )

- « Historique du réseau VAL », sur translille.com (consulté le )

- [ppt] « Panorama des villes à transports publics guidés », CERTU, (consulté le )

- « Les stations de métro à Lille (ligne 1) », sur zoomsurlille.fr (consulté le )

- En direct du métro, EPALE et Communauté urbaine de Lille, , chap. 4, p. 4-5

- « Une meilleure intégration des stations de métro dans leur environnement », sur lillemetropole.fr (consulté le )

- « Réseau actuel », sur translille.com (consulté le )

- « 1er mai 2012 : pas de transport en commun à Lille », sur zoomsurlille.fr (consulté le )

- « Les lignes de métro », sur transpole.fr (consulté le )

- « Les rames VAL 206 / VAL 208 », sur translille.com, (consulté le )

- « Siemens modernisera le métro de Lille », Web Train, (consulté le )

- « Terminés les sièges vert du métro : Alstom livre la dernière rame rénovée ! », sur zoomsurlille.fr, (consulté le )

- [PDF] « VAL 208 de Lille », Lille Métropole Communauté urbaine, (consulté le )

- « Les métiers », sur transpole.fr (consulté le )

- « Transpole : Pass Pass, le billet sans contact pour des voyages touche-à-tout », sur lavoixdunord.fr (consulté le )

- « Les points de vente », sur transpole.fr (consulté le )

- « À partir du 1er juin 2014, échangez vos tickets papier contre leur équivalent Pass Pass. », sur transpole.fr (consulté le )

- « La carte Pass Pass personnelle », sur passpass.transpole.fr (consulté le )

- « La carte Pass Pass non-personnalisée », sur passpass.transpole.fr (consulté le )

- « Les tickets rechargeables », sur passpass.transpole.fr (consulté le )

- « Des nouvelles offres tarifaires + avantageuses ! », sur passpass.transpole.fr (consulté le )

- Plan de déplacements urbains 2010>2020 - Les objectifs et les actions, Lille Métropole Communauté urbaine, (lire en ligne)

- Lille Métropole Info, Communauté urbaine de Lille, (lire en ligne), chap. 98

- [doc] Bougez plus facilement dans la métropole !, Transpole, (lire en ligne), p. 5

- « Subvention du projet de doublement de la ligne 1 du métro lillois dans le cadre du Grenelle Environnement », Ministère des Transports,

- [PDF] Communauté urbaine de Lille, Modernisation de la ligne 1 du métro, (lire en ligne)

- « Alstom retenu pour les nouvelles rames du métro de Lille Métropole », sur lavoixdunord.fr, La Voix du Nord,

- « Communication de la présidente Martine Aubry lors du conseil communautaire du 29 juin 2012 », sur lm-tv.fr, La Web TV de Lille Métropole,

- La Voix du Nord, « Lille : deux ans de retard pour le doublement de la ligne 1 du métro », sur La Voix du Nord (consulté le )

- Lille Métropole Info, Communauté urbaine de Lille, (lire en ligne), chap. 99

- Olivier Aballain, « Le doublement du métro est dans les tuyaux », 20 Minutes, (consulté le )

- Christelle Jeudy, « Marché du métro : Siemens attaque... », sur nordeclair.fr, Nord Éclair,

- « Métro de Lille : Martine Aubry dénonce des pressions de Siemens, le parquet enquête », sur 20minutes.fr, 20 minutes,

- « Métro de Lille : recours de Siemens », sur lefigaro.fr, Le Figaro,

- « Modernisation de la ligne 1 du métro : c'est parti ! », sur lillemetropole.fr (consulté le )

- « Précisions sur le projet d’évolution de l’offre métro », sur lilletransport.com (consulté le )

- Patrick Seghi, « Doublement des rames du métro: «Je ne le verrai pas…», estime Damien Castelain », sur lavoixdunord.fr, La Voix du Nord,

- Patrick Seghi, « Métro de Lille : après 660 millions d'euros et 3 ans de retard, le doublement des rames annoncé pour 2023 », sur lavoixdunord.fr, (consulté le )

- Stéphane Barbereau, « Métro de Lille : le doublement des rames mis en service en 2023 », sur francebleu.fr, (consulté le )

- Nicolas Demollien, « Métropole de Lille. Le doublement des rames du métro, ce sera pour 2023 ! », sur actu.fr, (consulté le )

- Matthieu Delcroix, « Métropole lilloise: nouveau train de retard pour le doublement des rames de métro », sur lavoixdunord.fr, La Voix du Nord, .

- Emmanuel Pall et Vincent Dupire, « Alstom incapable de livrer le nouveau métro de Lille dans les délais », sur france3-regions.francetvinfo.fr, .

- EM.C, « Quarante ans de métro (5/6): les voies d’Alstom sont toujours impénétrables », sur lavoixdunord.fr, La Voix du Nord, .

- [PDF] « Délibération 11 B 0439 du Conseil de Communauté », Lille Métropole Communauté urbaine, (consulté le )

- [PDF] « Délibération 13 B 0032 du Conseil de Communauté », Lille Métropole Communauté urbaine, (consulté le )

- Camille Bronchard, « Pourquoi, comment, qui, quoi : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le métro lillois #3 »

, sur https://vozer.fr, (consulté le )

, sur https://vozer.fr, (consulté le ) - La Voix du Nord, « Métropole européenne de Lille : une ligne de tramway jusqu’à l’aéroport et une piscine olympique » (consulté le )

- La Voix du Nord, « Tram, bus ou métro, comment relier pour de bon Lille à l’aéroport de Lesquin? » (consulté le )

- « Lille annonce 5 nouvelles lignes de tramway sur 15 ans », sur transporturbain.canalblog.fr

- « Lille : tram, téléphérique, métro, les grandes lignes du schéma de transports voté fin juin »

- [PDF] Lille Métropole Communauté urbaine, « Réunion du BUREAU du 17/04/2009 », (consulté le )

- [PDF] Lille Métropole Communauté urbaine, « Réunion du BUREAU du 01/07/2011 », (consulté le )

- La Voix du Nord, « Le prolongement de la ligne 1 du métro n'est plus d'actualité »,

- « Grand Stade », sur mobilite.transpole.fr (consulté le )

- [PDF] « Centre commercial V2 - Villeneuve-d'Ascq », Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, (consulté le )

- Michel Quéré, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2012, Imprimerie moderne de l’Est, p. 177, (ISBN 978-2-11-099368-7), consulté sur www.education.gouv.fr le 30 août 2012

- « Accès au centre Euralille », sur euralille.com (consulté le )

- « Accès », sur aeronef-spectacles.com (consulté le )

- « Horaires - Tarifs - Accès », sur pba-lille.fr (consulté le )

Annexes

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Métro de Lille Métropole » (voir la liste des auteurs).

Articles connexes

Liens externes

- Site d'Ilévia, exploitant du métro lillois

- Carto.Metro, plan détaillé du métro (voies, ateliers, raccordements, extensions…)

Bibliographie

Cette bibliographie présente quelques ouvrages de référence de base. Ceux qui ont été utilisés pour la rédaction de l'article sont indiqués par le symbole ![]() .

.

- [PDF] Christian Smet, Chronique d’une activité transport dans un laboratoire de l’USTL, ASA - USTL Publications, , 12 p. (lire en ligne)

- [PDF] (en) Francis Kühn, The VAL - Lille urban community metro's experience - 1972 - 2001, Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, , 50 p. (lire en ligne)

- Marie-Andrée Houillon et Céline Sename, Le Métro, c'est automatique, Villeneuve-d'Ascq, , 32 p. (lire en ligne)

- Alain Barré, Transport et aménagement urbain : l'exemple du métro dans les grandes métropoles régionales françaises, vol. 55, Association des amis de la Revue de Géographie de Lyon, coll. « Revue de géographie de Lyon », , 32 p. (lire en ligne)

- Bernard Félix, Le Val : histoire d'un nouveau moyen de transport, Éditions Maxima, , 256 p. (ISBN 2840010488)

- Bernard Guilleminot, « Le système VAL appliqué au métro de Lille », Revue générale des chemins de fer, Dunod, , p. 273-288

.JPG.webp)