Les Cent Vingt Journées de Sodome

Les Cent Vingt[1] Journées de Sodome, ou l'École du libertinage est la première grande œuvre du marquis de Sade, écrite à la prison de la Bastille en 1785.

.jpg.webp)

| Formats | |

|---|---|

| Langue | |

| Auteur | |

| Genre |

Érotisme (en) |

| Sujet | |

| Date de création | |

| Date de parution | |

| Pays |

Telle qu’elle est, l’œuvre ne présente qu’une version inachevée, que l’auteur eût probablement poursuivie s’il ne l’avait perdue en 1789, à moins que, comme l'écrit Michel Delon[2], elle ne soit « inachevable », ne pouvant pas « montrer ce qui excède l'imagination ».

Dans son essai La Littérature et le Mal (publié en 1957), Georges Bataille considère que ce livre paroxystique nous place devant l'excès absolu, l'insupportable — ce qu'Annie Le Brun considèrera comme un « bloc d'abîme au milieu du paysage des Lumières »[3], car son auteur « voulait l'impossible » : « l'imagination de Sade a porté au pire ce désordre et cet excès. Personne à moins de rester sourd n'achève les Cent Vingt Journées que malade : le plus malade est bien celui que cette lecture énerve sensuellement. Ces doigts tranchés, ces yeux, ces ongles arrachés, ces supplices où l'horreur morale aiguise la douleur, cette mère que la ruse et la terreur amènent à l'assassinat de son fils, ces cris, ce sang versé dans la puanteur, tout à la fin concourt à la nausée. Cela dépasse, étouffe, et donne à l'instar d'une douleur aiguë une émotion qui décompose — et qui tue. Comment a-t-il osé ? surtout comment dut-il ? Celui qui écrivait ces pages aberrantes le savait, il allait le plus loin qu'il est imaginable d'aller »[4].

Histoire du manuscrit

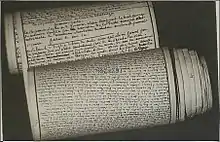

Afin d’éviter la saisie de l’ouvrage, Sade, enfermé à la Bastille, met au net et recopie à partir de brouillons le texte des Cent Vingt Journées sur les deux faces d’un rouleau de papier mince de 12,10 mètres de long sur 11,5 centimètres de large, composé de petites feuilles de 12 centimètres de largeur collées bout à bout. « Toute cette grande bande a été commencée le et finie en trente-sept jours », inscrit-il sur son rouleau[5].

Il ne s'agit que d'un premier jet incomplet comme l'indiquent les nombreuses notes et recommandations pour la version complète et définitive que Sade ajoute dans son texte. Il va cependant passer encore presque quatre ans à la Bastille sans toucher à son manuscrit. Jean-Jacques Pauvert imagine dans son Sade vivant : « Sans en avoir naturellement la certitude, je présume que c'est dans un des étuis à flacon, ou “prestiges”, qu'il destinait à recevoir “des culs, oui, des culs de lampes”, qu'il dissimulera pendant près de quatre ans cet extraordinaire manuscrit »[6]. Les prestiges sont des godemichés camouflés que Sade faisait confectionner par sa femme selon des mesures précises (« Il faut dire à votre marchand que c'est un étui pour mettre des culs - de lampe- oui, des culs-de-lampe et autres petits dessins que je me suis amusé à faire »[7]). Ou bien a-t-il été dissimulé, protégé par un étui de cuir, entre deux pierres de sa cellule.

Dans la nuit du 3 au , parce qu’on craignait la présence de ce prisonnier qui, s'aidant d'un porte-voix improvisé, essayait d'ameuter la foule massée au pied des murailles, il fut enlevé, « nu comme un ver » selon ses dires, et transféré à l'hospice de Charenton. Force lui fut alors d’abandonner dans sa prison toutes ses affaires personnelles et ce manuscrit, avec d’autres. La forteresse ayant été prise, pillée et démolie, Sade ne retrouva ni le manuscrit, ni les brouillons. La perte d’un tel ouvrage lui fit, ainsi qu'il l'écrit, verser des « larmes de sang ».

Gilbert Lely a reconstitué l’itinéraire du manuscrit qui a été trouvé dans la chambre même du marquis, à la Bastille, par Arnoux de Saint-Maximin. Il devient la propriété de la famille de Villeneuve-Trans, qui le conserve pendant trois générations. À la fin du XIXe siècle, il est vendu à un psychiatre berlinois Iwan Bloch, qui publie, en 1904, sous le pseudonyme d’Eugène Dühren, une première version comportant de nombreuses erreurs de transcription[8].

En 1929, Maurice Heine, mandaté par le couple de mécènes Charles et Marie-Laure de Noailles — cette dernière, née Bischoffsheim, étant une descendante du marquis — rachète le manuscrit[9] et en publie, de 1931 à 1935, une édition en trois grands volumes (limitée aux « bibliophiles souscripteurs » pour éviter la censure) qui, en raison de sa qualité, doit être considérée comme la seule véritablement originale.

En 1982, le manuscrit est volé à une descendante du vicomte de Noailles, exporté illégalement de France et vendu, à Genève, au collectionneur de livres rares, principalement érotiques, Gérard Nordmann (1930-1992)[10]. Il est exposé pour la première fois en 2004, à la fondation Martin Bodmer[11], près de Genève.

En , la France estime que le manuscrit a été volé et qu'il doit être restitué à la famille de Noailles. Par contre, le tribunal fédéral helvétique décide en que Nordmann a acquis légalement le document. Finalement, les héritiers de Nordmann décident de le revendre. Le , Gérard Lhéritier débourse 7 millions d'euros pour acquérir le rouleau avant de le revendre aux investisseurs de son fonds de placements Aristophil pour 12,5 millions d’euros[12]. Le manuscrit devient alors l'un des trois plus chers conservés en France, assuré à une valeur de 12 millions d'euros.

La société Aristophil est mise en liquidation en , à la suite d'un examen judiciaire pour escroquerie. Le rouleau des Cent Vingt Journées entre alors dans un no man's land judiciaire, demeurant sans doute dans un entrepôt appartenant à la société le temps que ses biens soient inventoriés et vendus : 135 000 documents sont concernés et leur propriété pourrait donner lieu à des actions judiciaires. En , le destin du rouleau est encore incertain car les milliers de manuscrits réunis par Aristophil sont encore en cours d’inventaire[13]. Le a lieu à Drouot la première vente aux enchères des manuscrits et œuvres d'art de la collection Aristophil, dont ce texte de Sade était annoncé comme l'un des lots les plus importants[14]. Cependant, il ne fera finalement pas partie de la vacation puisqu'il est classé trésor national[15] par la ministre de la culture, Françoise Nyssen et retiré de la vente le , en même temps que les premier et deuxième Manifeste(s) du surréalisme d’André Breton de même provenance.

Le rouleau est acquis par l'État français en 2021[16].

L'œuvre

- Cadre, acteurs, construction

Vers la fin du règne de Louis XIV, quatre aristocrates âgés de 45 à 60 ans, « dont la fortune immense est le produit du meurtre et de la concussion », le duc de Blangis, l’évêque son frère, le président de Curval et le financier Durcet, s’enferment, en plein hiver, dans un château perdu de la Forêt-Noire, le château de Silling, avec quarante-deux victimes soumises à leur pouvoir absolu : leurs épouses (chacun a épousé la fille de l'autre) et de jeunes garçons et jeunes filles ravis à leurs parents.

Quatre proxénètes « historiennes », se succédant de mois en mois, font le récit de six cents perversions, à raison de cent cinquante chacune, que les maîtres du château mettent souvent en pratique à l’instant même.

L’ouvrage se compose, sous forme de journal, de quatre parties (la première est achevée, les suivantes semblent de simples plans) qui correspondent à chacun des quatre mois et aux passions dites « simples », « doubles », « criminelles » et « meurtrières », dont la narration s’entremêle aux « événements du château ».

La plupart des victimes périssent dans d’épouvantables tourments.

Adaptations

Au cinéma

Pier Paolo Pasolini (1922-1975), peu avant d'être assassiné, en fit une adaptation cinématographique sous le titre Salò ou les 120 journées de Sodome en transposant le monde de Silling dans l'Italie de la fin du fascisme, lorsque le pouvoir est déplacé de Rome à Salò.

Livre d'artiste

Sous la direction artistique de Philippe Ducat, Vincent Corpet a réalisé une adaptation illustrée du livre sous le titre Sade–Corpet : 602 dessins d’après les 602 passions racontées par les 4 historiennes des Cent-vingt journées de Sodome de D.A.F. de Sade[17].

Notes et références

- Pour suivre la Pléiade qui précise : « Sur le manuscrit, le titre est écrit en chiffres : Les 120 Journées de Sodome. Maurice Heine, Gilbert Lely et la plupart des commentateurs ont scrupuleusement respecté cette particularité graphique. La nouvelle édition « mise en place » par Annie Le Brun et Jean-Jacques Pauvert […] transcrit en lettres […]. Dans la logique de modernisation de la graphie, nous adopterons la même présentation du titre. » : note 1 de la p. 13 figurant p. 1134 du tome I des Œuvres de Sade de la Bibliothèque de la Pléiade, 1990, 1 363 pages (ISBN 2-07-011190-3).

- Michel Delon, Sade en son temps, éditions Textuel, 2007.

- Annie Le Brun, Soudain un bloc d'abîme, Sade, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1986.

- Georges Bataille, La Littérature et le mal, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1990, p. 92-93.

- « L'histoire du manuscrit des "Cent Vingt Journées de Sodome" du Marquis de Sade - Ép. 4/14 - Nuit des Manuscrits », sur France Culture (consulté le )

- Jean-Jacques Pauvert, Sade vivant, réédition, revue et augmentée, en un seul volume, éd. Le Tripode, 2013, p. 684.

- Lettre de la Bastille de novembre 1783

- Texte en ligne, Club des bibliophiles (Bruxelles), Iwan Bloch, , 547 p.

(Wikisource)

(Wikisource) - Une photographie du manuscrit à cette époque, signée Jacques-André Boiffard, apparaît dans la revue Documents, illustrant un article de Pierre Ménard, « Le Marquis de Sade : étude graphologique », avec la mention « coll. du vicomte de Noailles », Documents, 1929, n° 7, réédition Jean-Michel Place, coll. « Les Cahiers de Gradhiva », t. 1, 1991 p. 368.

- « Caché, volé, racheté : l'histoire folle d'un manuscrit de Sade » par Nathaniel Herzberg, Le Monde du 1er octobre 2012. Extrait : « En 1982, [Nathalie de Noailles] confie le texte à un ami, l'éditeur Jean Grouet, qui souhaite l'étudier, […]. Quelques mois plus tard, et à sa demande, il lui restitue le coffret. La légende — encore une — évoque un écrin de forme phallique. Il n'en est rien. L'étui en cuir présente la forme banale d'un parallélépipède. Surtout, il est vide. Jean Grouet a vendu le rouleau le 17 décembre, pour 300 000 francs, au Suisse Gérard Nordmann. »

- Fondation Bodmer - La bibliothèque Gérard Nordmann, « Éros invaincu ».

- Le Monde du 21 décembre 2017. Article « Démarrage timide de la vente du fonds d’Aristophil » par Roxana Azimi.

- SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLON, « Affaire Aristophil - Informations sur l’état d’avancement des diverses procédures en cours », 23 juin 2016.

- Voir sur lemonde.fr, 14 novembre 2017.

- Jacques de Saint-Victor, « "Les 120 Journées de Sodome" : les tribulations d’un "trésor national" », Le Figaro, , p. 19 (lire en ligne).

- « Le manuscrit « Les Cent Vingt Journées de Sodome », du marquis de Sade, acquis par l’Etat », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Paris, éditions Le Massacre des Innocents, 1994 (ISBN 2-9509080-0-4).

Voir aussi

Bibliographie

- Donatien Alphonse François de Sade, Les 120 journées de Sodome ou l'École du libertinage, vol. XIII avec des préfaces de Maurice Heine, A. Hesnard, Henri Pastoureau et Pierre Klossowski, in Œuvres complètes du Marquis de Sade en quinze volumes, Paris, Cercle du livre précieux (hors commerce), 1964

- Gilbert Lely, « Vie du marquis de Sade (avec un examen de ses ouvrages) », vol. I et II (avec une postface d'Yves Bonnefoy), in Œuvres complètes du Marquis de Sade en quinze volumes, Paris, Cercle du livre précieux (hors commerce), 1964. Rééditions partielles : Paris, Jean-Jacques Pauvert éditions, 1965 ; avec une préface de Philippe Sollers, Paris, éditions du Mercure de France, 2004 (ISBN 2-7152-2532-6)

- Annie Le Brun, Petits et grands théâtres du marquis de Sade, Paris, Paris Art Center, 1989

- Michel Delon, La 121e journée : L'incroyable histoire du manuscrit de Sade, Paris, Albin Michel, 2020

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :