Le Château ambulant

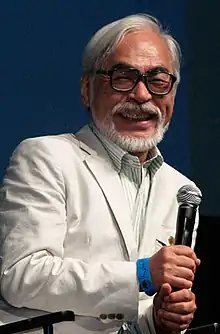

Le Château ambulant (ハウルの動く城, Hauru no ugoku shiro) est un film d’animation fantastique japonais écrit et réalisé par Hayao Miyazaki, sorti en 2004. Il est librement inspiré du roman Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, publié en 1986. Le film a été produit par Toshio Suzuki, animé par le studio Ghibli et distribué par la Tōhō. Chieko Baishō et Takuya Kimura prêtent leurs voix aux personnages principaux, remplacés respectivement en français par Laura Préjean, Frédérique Cantrel et Rémi Bichet.

| Réalisateur | |

|---|---|

| Producteur | |

| Scénariste |

Hayao Miyazaki |

| Studio d’animation | Studio Ghibli |

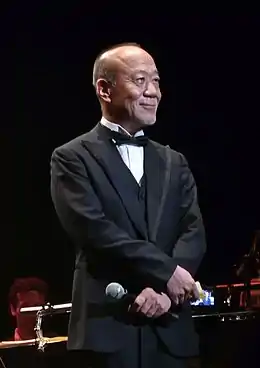

| Compositeur | |

| Durée | 119 minutes |

| Sortie |

|

Le film se déroule dans un royaume fictif où la magie et la technologie du début du vingtième siècle sont répandues, avec pour toile de fond une guerre avec un autre royaume. Il raconte l’histoire de Sophie, une jeune modiste qui est transformée en vieille femme par une sorcière qui entre dans sa boutique et la maudit. Elle rencontre un sorcier nommé Hauru et se retrouve engagée dans son combat pour le roi.

Opposé à l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, Miyazaki livre un message pacifiste dans le film. Il était « furieux »[C 1] à propos de la guerre en Irak, ce qui l’a incité à réaliser un film qui serait mal reçu aux États-Unis. Le film, parfois décrit comme féministe, explore également les thèmes de la vieillesse et de la compassion.

En 2013, Miyazaki a déclaré que Le Château ambulant était son œuvre préférée : « Je voulais faire passer le message que la vie vaut la peine d’être vécue, et je ne pense pas que cela ait changé »[C 2]. Le film est sensiblement différent du roman sur le plan thématique ; alors que le roman se concentre sur la remise en question des normes de classe et de genre, le film se concentre sur l’amour, la loyauté personnelle et les effets destructeurs de la guerre.

Le Château ambulant est présenté en ouverture du 61e Festival international du film de Venise le puis sort au Japon le . Il rapporte 190 millions de dollars au Japon et 236 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait l’un des films japonais les plus rentables de l’histoire. Le film est acclamé par la critique, qui salue particulièrement ses visuels et ses thèmes. Il est nommé pour l’Oscar du meilleur film d’animation lors de la 78e cérémonie des Oscars, prix finalement remporté par Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou, en 2006. Le film a remporté plusieurs autres prix, dont quatre Tokyo Anime Awards et un Prix Nebula du meilleur scénario.

Synopsis

Résumé détaillé

Sophie, une jeune modiste et l’aînée de trois sœurs, rencontre un magicien nommé Hauru alors qu’elle se rend chez sa sœur Lettie. En rentrant chez elle, elle rencontre la sorcière des Landes, qui la transforme en une femme de 90 ans. Cherchant à briser la malédiction, Sophie quitte la maison et part à travers la campagne. Elle rencontre un épouvantail vivant, qu’elle surnomme affectueusement Navet. Il la conduit au château ambulant de Hauru où elle entre sans invitation. Elle rencontre ensuite Markl, le jeune apprenti de Hauru, et un démon du feu nommé Calcifer, à l’origine de la magie et du mouvement du château. Calcifer conclut un marché avec Sophie, acceptant de briser sa malédiction si elle rompt son lien avec Hauru. Lorsque Hauru apparaît, Sophie annonce qu’elle s’est engagée comme femme de ménage.

Pendant ce temps, la nation de Sophie est prise dans une guerre avec un royaume voisin, qui est à la recherche de son prince disparu. Le roi convoque Hauru pour participer à la guerre. Cependant, Hauru décide d’envoyer Sophie auprès du roi, sous prétexte qu’elle est sa mère, pour lui dire que Hauru est trop lâche pour se battre. Avant de partir, il donne à Sophie un anneau enchanté qui la conduit à Calcifer et garantit sa sécurité. Sophie rencontre Madame Suliman, la sorcière en chef du roi, ainsi que la sorcière des Landes, que Madame Suliman punit en drainant tous ses pouvoirs et en la ramenant à son véritable âge, celui d’une vieille femme inoffensive. Madame Suliman prévient Sophie que Hauru connaîtra le même sort s’il ne se bat pas pour le roi. Hauru arrive alors pour sauver Sophie. Madame Suliman tente de le piéger en le transformant en monstre, mais avec l’aide de Sophie, il se souvient de lui-même et évite de justesse la mort. Le duo s’échappe avec l’ancienne sorcière des Landes et le chien de Madame Suliman, Hin. Pendant ce temps, des soldats de chaque royaume s’introduisent dans les maisons de Jenkins et de Pendragon (les pseudonymes de Hauru dans ces royaumes). Cependant, les hommes ne trouvent qu’une cour et un entrepôt vides, car la nature magique du château permet de voyager entre quatre résidences distinctes.

Sophie apprend que la vie de Hauru est liée d’une manière ou d’une autre à celle de Calcifer et que Hauru s’est transformé en une créature semblable à un oiseau pour interférer avec les deux camps en guerre, mais que chaque transformation rend plus difficile son retour à la forme humaine. Hauru fait alors relier magiquement le château à la maison de Sophie, en garant le château lui-même à la périphérie de la ville. Quelques jours plus tard, la ville est bombardée par des avions ennemis et les sbires de Madame Suliman attaquent la maison et le magasin de chapeaux de Sophie. Hauru part protéger le groupe. Sophie fait alors sortir tout le monde de la maison et retire Calcifer de la cheminée, ce qui fait s’effondrer le château. La sorcière des Landes se rend compte que Calcifer a le cœur de Hauru et s’empare du démon du feu, s’enflammant elle-même. Sophie panique et verse de l’eau sur la sorcière, ce qui asperge Calcifer. Le reste du château se divise alors en deux ; Sophie tombe dans un gouffre et est séparée du groupe.

En suivant l’anneau enchanté, Sophie se retrouve dans une scène du passé, où elle voit un jeune Hauru attraper une étoile filante, Calcifer, et lui donner son cœur. Sophie leur demande de la retrouver dans le futur alors qu’elle est téléportée. Elle revient dans le présent, trouve Hauru et ils se réunissent avec les autres. La sorcière rend le cœur de Hauru et Sophie le replace à l’intérieur de Hauru, le faisant revivre et libérant Calcifer, bien que celui-ci décide de rester. La malédiction de Sophie est brisée, mais ses cheveux restent blancs. Après qu’elle a embrassé Navet sur la joue, il reprend sa forme humaine et se révèle être Justin, le prince disparu du royaume ennemi. Il révèle que seul le baiser de son véritable amour peut briser sa malédiction. Après avoir vu l’affection de Sophie pour Hauru, il s’empresse de rentrer chez lui pour mettre fin à la guerre, mais promet qu’il les reverra. Madame Suliman, qui observe la scène à travers les yeux de Hin, décide également de mettre fin à la guerre. Quelque temps plus tard, des bombardiers volent dans un ciel sombre au-dessus d’une campagne récupérée et verte en direction d’une autre guerre, tandis que Sophie, Hauru et les autres voyagent dans la direction opposée dans un nouveau château volant.

Fiche technique

- Titre original : ハウルの動く城 (Hauru no ugoku shiro)

- Titre français : Le Château ambulant

- Titre anglais : Howl's Moving Castle

- Réalisation : Hayao Miyazaki

- Scénario : Hayao Miyazaki, adapté du roman Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones

- Musique : Joe Hisaishi, Yumi Kimura

- Production : Rick Dempsey, Ned Lott, Toshio Suzuki (producteurs) ; John Lasseter, Hayao Miyazaki (producteurs délégués) ; Tomohiko Ishii (producteur associé)

- Société de distribution : Tōhō

- Pays d’origine : Japon

- Langue originale : japonais

- Durée : 119 minutes

- Dates de sortie :

- Italie : à la Mostra de Venise

- Japon :

- France :

- Belgique :

Distribution

Voix originales

- Chieko Baishō : Sophie (jeune et âgée)

- Takuya Kimura : Hauru

- Akihiro Miwa : sorcière des Landes

- Tatsuya Gashuin : Calcifer

- Ryunosuke Kamiki : Marco

- Yo Oizumi : prince Justin

- Daijiro Harada : Hin le chien

- Haruko Kato : madame Suliman

- Yayoi Kazuki : Lettie

Voix françaises

- Laura Préjean : Sophie jeune

- Frédérique Cantrel : Sophie âgée

- Rémi Bichet : Hauru

- Catherine Sola : sorcière des Landes

- Thierry Leroux : Calcifer

- Simon Koukissa : Marco

- Manoëlle Gaillard : madame Suliman

- Céline Mauge : Lettie

- Anneliese Fromont : la mère de Sophie

- Version française

- Studio de doublage : Dubbing Brothers

- Direction artistique : Jean-Marc Pannetier

- Adaptation : Jean-Marc Pannetier

Personnages

Sophie

Âgée de 18 ans, Sophie travaille dans une boutique de chapeaux. Après sa rencontre avec Hauru, la sorcière des landes la transforme en vieille dame de 90 ans. Elle décide donc de se faire embaucher comme femme de ménage dans le château ambulant et retrouvera peu à peu son véritable âge au cours du film.

Hauru

Hauru est un sorcier qui a donné son cœur au démon du feu nommé Calcifer pour le sauver. Il vit dans le château ambulant avec Marco puis accueille Sophie, la sorcière des landes et Hin. Il a été l’apprenti de Madame Suliman.

Jeune homme à l’apparence fragile et au visage androgyne, il contraste avec les codes de représentation des héros masculins des dessins-animés « occidentaux ». Il porte un manteau rose, des boucles d’oreille, ses cheveux sont longs et a des préoccupations parfois purement esthétiques (ainsi la scène durant laquelle ses cheveux blonds tournent à l’orange puis au noir, provoquant son désespoir et lui faisant dire « à quoi bon vivre si l’on n’est plus beau », ou encore les bains à répétition qu’il prend).

Calcifer

C’est le démon du feu qui fait marcher le château ambulant et qui fait cuire les plats chauds tels que des œufs ou du bacon. Calcifer et Hauru sont liés par un pacte.

La Sorcière des Landes

Elle lance une malédiction à Sophie qui devient alors une vieille dame. C’est, d’après les habitants, la sorcière la plus puissante et elle les terrorise. Elle a des larbins, les « hommes caoutchouc ».

Madame Sulliman

C’est l’ancienne mentor de Hauru. Elle est aussi la conseillère en magie d’un des deux pays sur lesquels donnent la porte du Château Ambulant.

Hin

C’est le chien de Madame Sulliman. Constamment atteint de hoquet, il guidera Sophie jusqu’au palais.

Kabu

C’est un épouvantail à tête de navet que Sophie rencontre au début de son aventure et qui accompagnera le Château Ambulant au fil de l’histoire. C’est en fait le prince d’un royaume voisin victime du maléfice d’une sorcière.

Marco

C’est un garçon recueilli par Hauru et vivant avec lui dans le château ambulant comme apprenti sorcier[1]. Il se présente aux visiteurs sous les traits d’un vieillard, grâce à un déguisement magique.

Production

Genèse et développement

En 2001, le Studio Ghibli annonce la production de deux films. Le premier devient Le Royaume des chats, réalisé par Hiroyuki Morita, qui sort en 2002, tandis que le second constitue une adaptation du roman Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones[2]. Une rumeur persiste selon laquelle Hayao Miyazaki aurait eu l’idée de réaliser Le Château ambulant lors d’une visite du marché de Noël de Strasbourg[2]. Selon Toshio Suzuki, le producteur du film et président du studio, Miyazaki a eu l’idée de réaliser le film en lisant le roman de Jones, après avoir été frappé par l’image d’un château se déplaçant dans la campagne[3]. Le roman n’explique pas comment le château se déplace, ce qui a conduit Miyazaki à imaginer qu’il se tienne sur des pattes de poulet[4]. Le château complexe et mobile se transforme et se réorganise plusieurs fois au cours du film, en fonction de l’humeur de Hauru et des circonstances[2]. Il est composé de plus de 80 éléments, dont des tourelles, une langue remuante, des roues dentées et des pattes de poulet, qui ont été réalisés numériquement[2].

Mamoru Hosoda, travaillant à l’époque chez Toei Animation, est choisi dans un premier temps pour réaliser le film, mais il quitte le projet après que les dirigeants du studio Ghibli ont rejeté plusieurs de ses idées[5]. Le départ d’Hosoda provoque la mise en pause du projet, jusqu’à ce qu’Hayao Miyazaki le reprenne en [2]. Le film est censé être terminé au printemps 2004 et sortir à l’été de la même année[5].

Miyazaki se rend à Colmar et à Riquewihr en Alsace, en France, pour étudier l’architecture et l’environnement du décor du film[2]. Les dessins futuristes dans l’œuvre d’Albert Robida constituent une autre source d’inspiration[2]. Le style de Miyazaki aurait aussi été influencé par son penchant pour « l’art de l’illusion » de l’Europe du XIXe siècle[6]. Suzuki indique que, contrairement à de nombreux films occidentaux, dans lesquels l’imagerie va « du général [au] spécifique »[C 3] - [4], Miyazaki a utilisé une approche typiquement japonaise, commençant souvent par une image très spécifique et progressant à partir de là[4]. Cependant, Le Château ambulant, et les films de Miyazaki en général, privilégient une imagerie réaliste, ce qui n’est pas le cas des autres films d’animation[4].

Animation

Le film est réalisé numériquement, mais les arrière-plans originaux sont dessinés à la main et peints avant d’être numérisés, et les personnages sont aussi dessinés à la main avant d’être scannés par ordinateur[2]. Les 1 400 coupes du storyboard du film sont achevées le [7]. Le , les animations intermédiaires sont achevée, puis la vérification est terminée le [8]. Le studio Ghibli utilise la technologie numérique pour exécuter de nombreuses copies des parties fixes d’une scène, un processus qui évite les incohérences entre les différentes images fixes, mais qui peut créer une impression d’artificialité[9]. Le studio a donc choisi de retoucher manuellement les images modifiées numériquement, recréant ainsi la « sensation »[C 4] d’une image dessinée à la main[9]. Comme pour les autres films du Studio Ghibli, le film est coproduit avec d’autres sociétés, à savoir Tokuma Shoten, Nippon Television Network, Dentsu, Buena Vista Home Entertainment, Mitsubishi et la Tōhō[10].

Bande originale

La bande originale du film est composée et dirigée par Joe Hisaishi, et interprétée par le Nouvel orchestre philharmonique du Japon[11] ; il s’agit de la huitième collaboration entre Miyazaki et le compositeur[12]. La bande originale sort en CD le chez le label Tokuma Japan Communications[13]. Hisaishi a aussi composé et dirigé un album intitulé Image Symphonic Suite: Howl's Moving Castle (ハウルの動く城 イメージアルバム, Hauru no Ugoku Shiro Image Album)[13]. L’image album, publié le , comprend dix morceaux réarrangés de la bande originale. Hisaishi a également composé avec la chanteuse Yumi Kimura le Hauru no Ugoku Shiro CD Maxi-Single, un single sorti le qui comprend le thème principal du film, interprété par Chieko Baishō (la doubleuse japonaise de Sophie), sa version karaoké, et une version piano d’une autre chanson du film, The Merry-Go-Round of Life[14].

Accueil

Box-office

Le Château ambulant est présenté en ouverture du 61e Festival international du film de Venise le [15] puis sort au Japon le [16]. Le film rapporte 14,5 millions de dollars au cours de sa première semaine d’exploitation au Japon seulement[4]. Peu après sa sortie, il devient le troisième plus gros succès du box-office au Japon, derrière Titanic et Le Voyage de Chihiro[17], avec plus de quatorze millions de spectateurs et 190 millions de dollars de recettes[16] - [18]. Il est distribué à l’échelle internationale par diverses sociétés et rapporte environ 45 millions de dollars supplémentaires dans le reste du monde, pour un total mondial de 235 184 110 dollars[16]. Le film est doublé en anglais sous la supervision de Pete Docter du studio d’animation Pixar, et sort aux États-Unis le , distribué par Walt Disney Pictures[16] - [19]. Il s’agit de l’un des films japonais les plus rentables jamais réalisés[15].

En France, Le Château ambulant attire 1,2 million de spectateurs[20].

Distinctions

- Prix du public et nomination au prix du meilleur film, lors du Festival international du film de Catalogne 2004

- En compétition à la Mostra de Venise 2004

- Prix de la meilleure bande originale de film, lors des Los Angeles Film Critics Association Awards 2005

- Prix du lecteur, catégorie meilleur film, lors du Prix du film Mainichi 2005

- Prix du meilleur film d'animation, lors des New York Film Critics Circle Awards 2005

- Nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation en 2006

- Nomination au prix du meilleur film d'animation, lors de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur 2006

- Nomination au prix du meilleur film asiatique, lors des Hong Kong Film Awards 2006

Analyse

Pacifisme

Le Château ambulant aborde des thèmes anti-guerre, inspirés par le dégoût de Miyazaki pour la guerre d’Irak de 2003[21] - [22] - [23]. Lorsqu’il reçoit un Oscar pour Le Voyage de Chihiro, il déclare « être furieux à propos de [la guerre]. [Il ressent] donc une légère hésitation quant à la récompense »[C 5] - [21]. Miyazaki s’identifie en effet comme un pacifiste[22] - [23] - [24]. À la veille de la guerre en Irak, Miyazaki décide de réaliser un film qui, selon lui, sera mal reçu aux États-Unis. Malgré le succès du film dans ce pays, Dani Cavallaro estime que Miyazaki a réussi à « créer un film qui aurait dû, en principe, provoquer un certain malaise parmi le public américain »[C 6] - [21]. Dans le film, Madame Suliman semble n’avoir que des motivations sadiques pour provoquer un conflit[21] et, bien qu’elle soit omnisciente, elle est incapable de reconnaître l’idiotie de la guerre jusqu’à la toute fin de l’histoire. Cela reflète le désir de Miyazaki de présenter les conflits du monde réel comme étant également quelque peu arbitraires et alimentés par des désirs capricieux[25]. Cavallaro précise que la représentation de la guerre a « un goût amer indéniable »[C 7] - [21]. Elle écrit également que la présence militaire et la guerre sont mises en avant dans le film[26]. Dès les premières esquisses, les éléments militaires sont accentués, et lorsque le film présente le quartier commercial animé, les soldats en uniforme se démarquent intentionnellement[26].

L’univers du Château ambulant ne comporte pas de héros ni de méchants clairement définis ; les personnages sont complexes et même ceux qui sont initialement dépeints sous un jour négatif, comme Hauru, sont capables de changer[4]. Matt Kimmich affirme néanmoins que le message simpliste du film est que « la guerre est mauvaise »[C 8] - [24]. Une scène où Sophie se tient dans un magnifique champ de fleurs est interrompue par une machine de guerre, « une accusation contre l’empire, destructeur de la paix »[C 9] - [24] - [27]. Selon Andrew Osmond, « la position anti-guerre au cœur de Hauru est présentée comme un nihilisme sans alternative, alors qu’il combat les forces de chaque camp et devient la pire terreur de toutes »[C 10], sous la forme de l’oiseau monstrueux[24] - [28]. En se transformant en oiseau, Hauru risque de perdre sa propre humanité ; le personnage de Calcifer fait ainsi remarquer à un moment donné qu’il ne pourra bientôt plus reprendre forme humaine[24]. En revanche, Ashitaka, le héros de Princesse Mononoké, combat la maladie démoniaque dont il est atteint et tente de négocier une paix entre les deux camps[24]. Osmond affirme que les deux films soulignent également les limites de la masculinité, comme le montrent Hauru et Ashitaka[24] - [28].

Le vol et la modernité

Comme plusieurs autres films de Miyazaki[4], Le Château ambulant reflète l’amour du réalisateur pour le vol et l’aviation[29]. Ainsi, des avions au design inventif apparaissent dans le film, et Hauru se transforme fréquemment en oiseau[29]. Miyazaki aborde le thème de l’aviation plus directement dans le film Le vent se lève[29]. Miyazaki explique qu’il était attiré par les avions militaires lorsqu’il était enfant, mais qu’il a fini par les détester à cause de l’objectif destructeur pour lequel ils sont créés[29]. Ainsi, Le Château ambulant contient à la fois des images d’avions présentés comme beaux et inoffensifs, et de grands vaisseaux militaires dépeints comme laids et destructeurs [29]. Cavallaro écrit que Miyazaki veut « présenter le vol comme un objet d’admiration et de fascination »[C 11], mais qu’il n’est pas « aveugle à son utilisation abusive par des stratèges et des dirigeants sans scrupules »[C 12] - [29].

La vision nuancée du vol fait partie de la critique plus large que Miyazaki fait de la société moderne et de la technologie. Margaret Talbot écrit qu’en personne, Miyazaki manifeste « une profonde insatisfaction à l’égard de la vie moderne »[C 13], en particulier des effets de la technologie et de la déconnexion de la nature[4]. Nombre de ses films dépeignent la prétention technologique comme l’une des racines du mal[17]. Les cuirassés que l’on voit se déplacer au-dessus du paysage « brillent de modernité et de vertu »[C 14] - [30], mais se révèlent ensuite extrêmement dévastateurs[30]. En revanche, le château semi-organique illustre « la présentation taoïste de Miyazaki de l’industrialisation qui doit s’aligner sur la nature »[C 15], selon Carl et Garrath Wilson[30]. Antonio Lioi écrit que Miyazaki dépeint souvent des scènes magnifiques en contraste avec celles qui contiennent des symboles de la modernité, comme la scène où la rêverie de Sophie est interrompue par une machine de guerre. Ce contraste s’inscrit dans une critique écologique de la modernité, mais Miyazaki propose également une alternative, sous la forme de beaux paysages naturels[27].

Vieillesse

Un des aspects du Château ambulant qu’apprécie particulièrement Miyazaki est le regard positif qu’il porte sur la vieillesse[4]. Lorsque Sophie vieillit grâce au sort de la sorcière, elle se sent plus à même de dire ce qu’elle pense. Selon Miyazaki, les vieilles femmes ne sont que rarement autorisées à dominer l’écran comme dans Le Château ambulant, ce qui en faisait un concept risqué[4]. Elizabeth Parsons affirme que le film bouleverse le stéréotype du « manque d’attrait de la vieillesse »[C 16], lorsque Sophie, artificiellement vieillie, parvient à sauver deux hommes séduisants (qui finissent par l’aimer) et à mettre involontairement fin à la guerre dans son pays[31]. Les actions de Sophie sont celles que l’on associe habituellement aux grands-mères, comme la gentillesse et l’attention portée à ceux qui l’entourent, et les tâches ménagères ; cependant, ces actions sont dépeintes comme étant puissantes et héroïques[31] Sophie est l’un des nombreux protagonistes féminins forts des films de Miyazaki[27]. Selon Parsons, cela confère également au film un aspect féministe[31] De plus, même si Sophie parvient à rendre sa présence au château légitime en prétendant être une femme de ménage, le film montre ensuite que les tâches ménagères sont équitablement réparties, ce qui conforte son aspect féministe[31].

Compassion

En 2013, Miyazaki déclare que Le Château ambulant est son œuvre préférée : « Je voulais faire passer le message que la vie vaut la peine d’être vécue, et je ne pense pas que cela ait changé »[C 2] - [32]. Dans le film, Sophie surmonte des défis extrêmes en apprenant à faire passer le bien-être de ceux qu’elle aime avant son propre intérêt, une qualité que Miyazaki qualifie de dévouement[32]. Plusieurs personnages des films de Miyazaki, comme Ashitaka et San dans Princesse Mononoké et Sheeta et Pazu dans Le Château dans le ciel, apprennent à survivre en suivant la même leçon[32]. Cavallaro affirme que Miyazaki diffuse cette morale dans tout le film, afin de montrer la capacité des êtres humains à faire preuve de compassion, comme lorsque l’épouvantail tient un parapluie au-dessus de la tête de Sophie lorsqu’il pleut[32]. Au cours du film, Hauru, le personnage le plus vaniteux et égoïste, apprend également à faire passer les autres avant lui[31]. Lorsque Madame Sulliman rend à la Sorcière des Landes sa vraie forme de vieille femme décrépite, Sophie la recueille et s’occupe d’elle, malgré le fait que la sorcière soit responsable de sa malédiction[31]. La sorcière manque de détruire Hauru à cause de son attitude égoïste, mais elle permet de sauver le château à la fin. Parsons écrit que « dans le numéro d’équilibriste de Miyazaki, les vieilles femmes peuvent être puissantes et faibles, positives et négatives, nourricières et égoïstes, calomnieuses et aimées ; en bref, elles ne peuvent pas être simplement catégorisées ou stéréotypées, et elles ne peuvent pas être rejetées comme des malfaiteurs fantastiques incarnés par des sorcières maléfiques »[C 17] - [31]. Elles occupent également une place importante dans le film en tant que personnages actifs, ce qui n’est pas courant dans les films occidentaux[31].

Différences entre le roman et le film

Le film présente plusieurs différences par rapport au roman dont il est adapté, en partie dues aux exigences différentes imposées par le cinéma d’animation. Le roman de Diana Wynne Jones comporte un très grand nombre de personnages et plusieurs intrigues trop complexes pour être transposées dans le film[33]. Par conséquent, des personnages tels que Martha, la deuxième sœur de Sophie, sont laissés de côté, tout comme l’intrigue impliquant Markl, qui la courtise ; dans le roman, le personnage s’appelle Michael et est décrit comme un adolescent plutôt que comme un jeune garçon[34]. Jones a discuté du film avec des représentants du studio Ghibli, mais n’a pas participé à la production du film[35]. Miyazaki s’est rendu en Angleterre au cours de l’été 2004 pour permettre à Jones de visionner en privé le film terminé[36]. Elle aurait déclaré : « C’est fantastique. Non, je n’ai rien à dire. J’écris des livres, pas des films. Oui, il sera différent du livre — en fait, il sera probablement très différent, mais c’est comme ça que ça doit être. Ce sera quand même un film fantastique »[C 18] - [34].

Dans le roman, le château de Hauru est décrit comme une grande tour de sorcier sombre et sinistre, très différente de la version plus complexe du film[34]. Le château du film peut être considéré comme une parodie des machines vues dans le film, animées à la fois par des moteurs à vapeur et par la magie[34]. Dans le film, il s’agit d’un « collage ronflant de cheminées, de toits, de tuyaux de vapeur et d’autres appendices bizarres, portés par des pattes d’oiseau mécanisées »[C 19] qui ressemble à la cabane de Baba Yaga dans le conte de fées du même nom[34]. Elle est vaguement organique et presque décrite comme une forme de vie[34]. De même, Calcifer est une figure démoniaque dans le livre, alors qu’il a une personnalité et une image « attachantes »[C 20] dans le film[34]. Le film et le roman tentent tous deux de faire passer des éléments fantastiques pour des choses banales et ordinaires. Bien qu’ils vivent dans un univers de fantasy, les personnages sont souvent montrés en train d’effectuer des tâches routinières, comme préparer le petit-déjeuner ou faire la vaisselle, ce qui contraste avec les actions héroïques typiques d’un univers fantastique[37]. Dans le roman, Jones bouleverse le cadre de l’univers fantastique en incluant des scènes dans lesquelles les personnages voyagent dans le monde réel du Pays de Galles. Le film, en revanche, évite cette digression et maintient un cadre constant[38].

La principale contribution de Miyazaki à l’intrigue du livre concerne le rôle prépondérant de la guerre dans le film. Dans le livre, la guerre n’est évoquée que de manière indirecte ; le roi ordonne à Hauru de retrouver Justin, son frère disparu, car ses compétences militaires sont nécessaires pour la guerre qui se prépare[39]. Hauru disparaît régulièrement à cause de son penchant pour les femmes, ce qui pousse Sophie à le considérer comme une personne superficielle et lâche[39]. Dans le film, cependant, Hauru disparaît pour se transformer en oiseau géant et bouleverser les plans de bataille des deux armées[39].

Les rôles de plusieurs personnages diffèrent également entre le roman et le film en raison de ce changement d’intrigue. La Sorcière des Landes est le principal antagoniste du livre, alors que dans le film, elle est réduite par la magie de Madame Suliman à une vieille femme finalement inoffensive qui suscite la sympathie du public et de Sophie[39]. De plus, le film réunit les deux personnages du roman, Madame Penstemmon et le sorcier Suliman, en Madame Suliman. Bien que Suliman se rapproche le plus d’une méchante traditionnelle dans le film, elle est présentée comme un personnage aux motivations ambiguës, et certains critiques considèrent que le véritable méchant du film est la guerre elle-même[39]. Hauru perd son aspect séducteur qui constitue un élément important de son personnage dans le roman[39]. Sophie devient une figure plus conventionnelle dans le film ; elle est moins irritable et franche, et démontre son amour pour Hauru plus tôt et de manière plus explicite[39]. L’intrigue du roman présentant Sophie comme une puissante sorcière à part entière est réduite dans le film, bien qu’elle soit toujours capable de contrôler sa malédiction[40].

Les thèmes principaux de l’histoire diffèrent également entre le roman et le film. La critique Antonia Levi écrit que visionner le film s’apparente à la lecture d’une fanfiction de grande qualité ; si les personnages et le décor sont les mêmes, l’histoire est différente[40]. Bien que dans les deux cas, l’intrigue commence avec une Sophie prisonnière de sa situation et des normes sociales, les défis qu’elle doit relever sont légèrement différents. Selon Levi, « Jones utilise Sophie, Hauru et Calcifer dans un format de conte de fées pour raconter une histoire sur la remise en question des attentes en matière de classe et de genre, Miyazaki utilise les mêmes personnages pour raconter une histoire sur la loyauté personnelle, l’amour et la guerre »[C 21] - [40].

Postérité

En 2019, la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, en France, passe un accord avec le studio Ghibli pour confectionner cinq tapisseries à partir d'œuvres de Hayao Miyazaki de 2019 à 2024. Deux d'entre elles montrent des scènes du Château ambulant : l'une montre le château, l'autre s'intitule La Peur de Hauru[41].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Howl's Moving Castle » (voir la liste des auteurs).

Citations originales

- (en) « great deal of rage ».

- (en) « I wanted to convey the message that life is worth living, and I don't think that's changed ».

- (en) « from the general [to] the specific ».

- (en) « feel ».

- (en) « had a great deal of rage about [the war]. So [he] felt some hesitation about the award ».

- (en) « create a film which ought, in principle, to have caused a certain unease among American audiences ».

- (en) « an unmistakable bitter taste ».

- (en) « war is bad ».

- (en) « a finger accusing empire as the destroyer of peace ».

- (en) « Howl's pure-hearted anti-war stance is presented as nihilism with no alternative as he fights forces from each side and becomes the worst terror of all ».

- (en) « portray flight as an object of admiration and awe ».

- (en) « [blind] to its abuse by unscrupulous strategists and rulers ».

- (en) « a profound dissatisfaction with modern life ».

- (en) « gleaming with modernity and parading righteousness ».

- (en) « Miyazaki’s Taoist presentation of industrialism needing to be aligned with nature ».

- (en) « aged unattractiveness ».

- (en) « In Miyazaki's balancing act, old women can be powerful and weak, positive and negative, nurturing and selfish, maligned and loved; in short, they can not be simply categorized or stereotyped, and they can not be dismissed as fantasy malefactors embodied by evil witches ».

- (en) « It's fantastic. No, I have no input—I write books, not films. Yes, it will be different from the book—in fact it's likely to be very different, but that's as it should be. It will still be a fantastic film ».

- (en) « rotund collage of chimneys, roofs, steam pipes, and other odd appendages, borne along on mechanized bird legs ».

- (en) « endearing ».

- (en) « Jones uses Sophie, Howl, and Calcifer in a fairytale format to tell a story about challenging class and gender expectations, Miyazaki uses the same characters to tell a story about personal loyalty, love, and war ».

Références

- Xavier Michaut, « Le château ambulant », sur Buta Connection : « Jeune et débrouillard, Marko est l’apprenti de Hauru. Il s’occupe de vendre les potions fabriquées par son professeur dans les diverses villes où est établi le château ».

- Cavallaro 2006, p. 157–171.

- (en) « Japanese Walt Disney », sur The Age, (consulté le ).

- Talbot 2006.

- (en) Mark Schilling, « New Hayao Miyazaki film heads Toho line-up », sur Screen International, (consulté le ).

- Cavallaro 2015, p. 145.

- (en) Philip Schnell, « Studio Ghibli Diary (Page 7) // Howl's Moving Castle », sur Nausicaa.net (consulté le ).

- (en) Philip Schnell, « Studio Ghibli Diary (Page 23) // Howl's Moving Castle », sur Nausicaa.net (consulté le ).

- Cavallaro 2015, p. 137.

- (en) David Rooney, « Howl’s Moving Castle », sur Variety, (consulté le ).

- (en) Glen Chapman, « Music in the movies: Joe Hisaishi », sur Den of Geek, (version du 15 décembre 2017 sur Internet Archive).

- « Le Château Ambulant (2005) - la BO », sur Cinezik.fr (consulté le ).

- (en) « CD // Howl's Moving Castle », sur Nausicaa.net (consulté le ).

- (en) « Howl's Moving Castle: Music », sur Online Ghibli (consulté le ).

- (en) Kev Geoghegan, « Howl's Moving Castle adapted for the stage in Southwark », sur BBC, (consulté le ).

- (en) « Howl's Moving Castle », sur Box Office Mojo (consulté le ).

- Scott 2005, p. 2.

- « Le Château ambulant : Fiche technique », sur Buta-connection (consulté le ).

- (en) Peter Travers, « Howl's Moving Castle », sur Rolling Stone, (consulté le ).

- « Résultats au box-office pour Le Château ambulant », sur Allociné (consulté le ).

- Cavallaro 2015, p. 61–62.

- (en) Devin Gordon, « A 'POSITIVE PESSIMIST' », sur Newsweek, (consulté le ).

- (en) Lindsay Smith, « War, Wizards, and Words: Transformative Adaptation and Transformed Meanings in Howl's Moving Castle », The Projector Film and Media Journal, vol. 11, no 1, .

- Kimmich 2007, p. 134–135.

- Cavallaro 2015, p. 8.

- Cavallaro 2014.

- (en) Anthony Lioi, « The City Ascends: Laputa: Castle in the Sky as Critical Ecotopia », Interdisciplinary Comics Studies, vol. 5, no 2, .

- (en) Andrew Osmond, « Castles in the sky », Sight and Sound, vol. 15, no 10, , p. 28-31 (lire en ligne).

- Cavallaro 2015, p. 146–147.

- (en) Carl Wilson et Garrath T. Wilson, « Taoism, Shintoism, and the ethics of technology: an ecocritical review of Howl's Moving Castle », Resilience: A Journal of the Environmental Humanities, vol. 2, no 3, , p. 189–194 (DOI 10.5250/resilience.2.3.0189, lire en ligne).

- Parsons 2007.

- Cavallaro 2015, p. 171–172.

- Kimmich 2007, p. 127.

- Kimmich 2007, p. 128.

- (en) « FAQ // Howl's Moving Castle », sur Nausicaa.net (consulté le ).

- (en) Sam Hutchinson, « 10 Behind-The-Scenes Facts About Howl’s Moving Castle », sur Screen Rant, (consulté le ).

- Kimmich 2007, p. 129.

- Kimmich 2007, p. 129–130.

- Kimmich 2007, p. 132–133.

- Levi 2008.

- A Aubusson, Miyazaki fait tapisserie, article de Lisa Douard dans Libération le 21 mai 2023. Page consultée le 24 mai 2023.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) A. O. Scott, « Where the Wild Things Are: The Miyazaki Menagerie », The Asia-Pacific Journal, vol. 3, no 7, (lire en ligne).

- (en) Dani Cavallaro, The Animé Art of Hayao Miyazaki, Jefferson, Caroline du Nord, McFarland & Company, (ISBN 978-0-7864-2369-9).

- (en) Margaret Talbot, « The Auteur of Anime », The Asia-Pacific Journal, vol. 4, no 3, .

- (en) Matt Kimmich, Leslie Straytner et James R. Keller, « Animating the Fantastic: Hayao Miyazaki's Adaptation of Diana Wynne Jones's Howl's Moving Castle », Fantasy Fiction into Film, Jefferson, Caroline du Nord, McFarland & Company, .

- (en) Elizabeth Parsons, « Animating Grandma: the indices of age and agency in contemporary children's films », Journal of Aging, Humanities, and the Arts, vol. 1, nos 3–4, , p. 221–229 (DOI 10.1080/19325610701638243, lire en ligne).

- (en) Antonia Levi, « Howl's Moving Castle », Mechademia, vol. 3, , p. 261–263 (DOI 10.1353/mec.0.0059, lire en ligne).

- (en) Dani Cavallaro, The Late Works of Hayao Miyazaki: A Critical Study, 2004-2013, Jefferson, Caroline du Nord, McFarland & Company, (ISBN 978-1-4766-1909-5), p. 26–30.

- (en) Dani Cavallaro, Hayao Miyazaki's World Picture, McFarland & Company, (ISBN 978-1-4766-2080-0).

Articles connexes

Liens externes

- Sites officiels : (en) movies.disney.com/howls-moving-castle et (ja) www.howl-movie.com

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Cinémathèque québécoise

- (en) AllMovie

- (en) Disney A to Z

- (pl) Filmweb.pl

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (de) OFDb

- (en) Oscars du cinéma

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- (en) Metacritic

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Dossier complet sur Buta Connection