Le Caousou

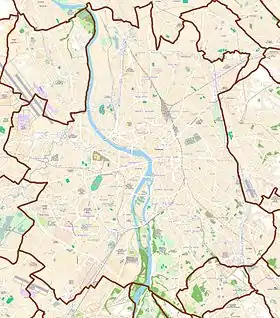

Le Caousou est un établissement d'enseignement privé catholique sous contrat d'association avec l'État, situé au 42 avenue Camille-Pujol à Toulouse (France). Il a été créé par les jésuites en 1874.

| Fondation | |

|---|---|

| Type | Enseignement privé |

| Directeur | Sébastien Goulut (chef d'établissement et directeur du secondaire), Christine Jeay (primaire) |

|---|---|

| Président | Fabienne Catusse |

| Population scolaire | 2140 (2018) |

|---|---|

| Formation | École maternelle, École élémentaire, Collège, Lycée général S L ES, BTS géométre |

| Options | Anglais Chinois Italien Espagnol Allemand |

| Ville | Toulouse |

|---|---|

| Pays |

|

| Site web | http://www.caousou.com/ |

Historique

Origines (1873-1880)

Le , huit mois après l'acquisition du domaine du Caousou [1] - [2], Mgr Florian Desprez, archevêque de Toulouse, bénissait la première pierre du nouveau collège qui devait y être construit selon les plans et sous la direction de l’architecte Henri Bach. Dans cette pierre étaient incrustés un fragment du rocher de la grotte de Lourdes, un morceau de marbre extrait des catacombes romaines de Saint-Calixte et un long procès-verbal en latin [3].

Le , le Caousou ouvre ses portes aux classes préparatoires aux grandes écoles de Saint-Cyr, Centrale, Polytechnique et Normale Supérieure. L’établissement est dédié à l'Immaculée Conception par la Compagnie de Jésus qui s'inspire des principes de saint Ignace de Loyola. Il est l'un des plus anciens collèges de la ville. Les Pères jésuites étaient alors professeurs de toutes les classes et les résultats aux concours tournaient en moyenne autour de 75 % [4].

Troubles liés à la laïcisation de l'enseignement (1880-1923)

En 1880, Jules Ferry, par les décrets d'expulsion des congrégations du 29 mars, impose aux jésuites l'évacuation des maisons d'éducation qu'ils dirigent en France. Le Père Recteur et le Père Préfet peuvent rester au Caousou, mais sans pouvoir enseigner. Une société civile dite « des pères de famille » achète le domaine aux jésuites et, sous la direction d'un laïc, M. Bastide, décide de continuer l'enseignement.

En 1882, il n'est plus possible de garder toutes les classes préparatoires : les professeurs manquent. Aussi les élèves du collège Sainte-Marie viennent remplir le Grand Bâtiment, laissant aux candidats à Saint-Cyr l'aile qui porte toujours leur nom.

En 1902, malgré les lois du « petit père Combes », le Caousou, propriété d'une société civile, continue d'ouvrir ses portes à quelque 450 élèves.

En 1912, le gouvernement essaie par tous les moyens de récupérer les biens ayant appartenu jadis aux congrégations enseignantes. Le , il fallut abandonner le Caousou. Ses élèves se dispersèrent à Saint-Stanislas, dans une maison de la rue Boulbonne et à Saint-Louis-de-Gonzague qui deviendra, après 1923, l'École Montalembert. En 1914, durant la Première Guerre mondiale, Le Caousou est utilisé comme hôpital. Cela dure jusqu'en 1918.

En 1923, la direction des Domaines, propriétaire du Caousou depuis la spoliation de 1902, accepte de vendre ce bien. L'ancienne société civile, le conseil général et le ministère de la Guerre se trouvèrent sur le rang des acheteurs. Le , les enchères sont entamées pour l'ensemble du domaine en 2 lots de 300 000 francs chacun. La société civile du Sud-Ouest formée d'anciens du Caousou peut acquérir le collège pour 1 300 000 francs, auxquels s'ajouteront 24 000 francs pour le vieux mobilier et la bibliothèque. Dès la rentrée, le , en pleins travaux de restructuration, 226 élèves sont inscrits; ils seront près de 450 en 1930.

L'épreuve de la Seconde Guerre mondiale

En 1939, le Service de Santé de la XVIIe région militaire réquisitionne Le Caousou qui devient, à nouveau, hôpital complémentaire. Cependant, un accord permet aux pères de garder le quartier Saint-Cyr et un réfectoire : les grands pourront rester sur place, les moyens et les petits se disperseront comme en 1912. Le , la levée de réquisition est obtenue et la rentrée peut avoir lieu le 1er octobre malgré les difficiles conditions de l'Occupation et l'arrivée de nombreux réfugiés. En 1958, sur l'emplacement de l'ancien verger, un petit stade est créé. Les chambres de Pères, situées sur la façade ouest, cèdent progressivement la place à de nouvelles classes.

Transitions à la suite de la loi Debré (1960-1981)

En 1960, les « contrats » prévus par la loi Debré du 31 décembre 1959 sont signés avec l'Éducation nationale. Depuis la rentrée de 1962, toutes les classes du Caousou, élémentaires et secondaires, sont placées sous le régime du contrat d'association. En 1965, l'aile de Saint-Cyr est entièrement remaniée, le dortoir des grands disparaît, un niveau de laboratoire de sciences physiques et trois niveaux de classes et de laboratoires de sciences naturelles sont construits.

En 1969, les dortoirs du grand bâtiment, haut de 7,50 m, sont coupés en deux niveaux et aménagés en petits boxes. En 1974, le cardinal Guyot, archevêque de Toulouse, préside les fêtes du centenaire. En 1978, un grand gymnase est construit au bas du stade de 1958. En 1981, les dernières études du rez-de-chaussée deviennent des salles de classes; désormais, les internes travailleront dans des chambrettes, les boxes de 1969 à nouveau réaménagés à cet effet.

Destructions et reconstructions (1986 à nos jours)

Le , à 15 heures, un gigantesque incendie ravage l’ensemble de la toiture du grand bâtiment; incendie visible depuis tout Toulouse, le Caousou surplombant la ville. La dalle de béton installée en 1969, pour permettre l'aménagement de deux étages de dortoirs, arrête la propagation du feu, sauvant ainsi les étages inférieurs. Mais les cendres et les gravats seront déblayés à la rentrée des vacances de Pâques. Dans les mois qui suivront débutera un immense chantier de reconstruction au milieu des 1 500 élèves de l'établissement.

Le , le Caousou restauré est inauguré. Les dortoirs et les combles ont laissé la place à des salles d'arts plastiques, de musique, à un ensemble audiovisuel (salle de création et régie), à une bibliothèque et une chapelle, dominant les toits de Toulouse. L'internat, réaménagé en 94 chambres à deux lits, est installé dans le bâtiment dit de « Rockfeller » qui jusqu'alors abritait les chambres des Pères Jésuites. En 1988, l'assemblée générale de l'Association du Caousou vote pour la fusion avec l'École et le Collège Sainte-Croix. Le site "Sainte-Croix" devenu le Petit Collège, regroupe aujourd'hui l'ensemble des classes primaires du Caousou ainsi que l'internat des jeunes filles.

En 1989, renouant avec sa destination première, le Caousou accueille deux classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Ces classes s'installeront en à Balma avec l'ouverture par l'association Saliège (regroupant les six lycées privés catholiques toulousains) de ses locaux destinés des formations post-baccalauréat (CPGE et BTS). En 1999, intégration d'un BTS de géomètre topographe et l'année suivante d'une classe de Spé ATS, chargée de préparer les étudiants titulaires de ce BTS au concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs géomètres.

En 2019, l’établissement comprend près de 2200 élèves de la maternelle jusqu’au lycée [5].

Architecture

L’établissement regroupe sur huit hectares : une école maternelle, un collège, un lycée d'enseignement général et une section de BTS de géomètre-topographe. Les façades sont en pierres de taille et en briques rouges, selon l'architecture traditionnelle toulousaine. Le hall principal contient un monument aux morts en marbre. Il y a aussi une orangerie.

Le Caousou possède un parc arboré avec un stadium en plein air et un autre couvert, les cours de recréation sont séparées en fonction des classes. Le collège Sainte-Croix, Petit collège ou l´école primaire est séparé du reste et est situé plus haut dans l'avenue Camille-Pujol.

Classement du Lycée

En 2016, le lycée se classe 1er sur 37 au niveau départemental en termes de qualité d'enseignement, et 64e au niveau national[6]. Le classement s'établit sur trois critères : le taux de réussite au bac, la proportion d'élèves de première qui obtient le baccalauréat en ayant fait les deux dernières années de leur scolarité dans l'établissement, et la valeur ajoutée (calculée à partir de l'origine sociale des élèves, de leur âge et de leurs résultats au diplôme national du brevet)[7].

En 2019, le classement est le suivant : 2e sur 37 au niveau départemental et 48e au niveau national [8].

La Marche du Caousou

Véritable institution, la Marche du Caousou est une marche à but humanitaire qui rassemble, depuis 1982, tous les élèves de l’établissement. Chaque année, de septembre à avril, le comité éthique de la marche se réunit pour sélectionner une dizaine de projets que des associations ont au préalable déposés. Les projets sont proposés aux élèves, du CE1 aux classes de BTS, et chaque niveau choisit son projet à défendre.

Ensuite, les élèves prospectent auprès de leur entourage pour trouver des sponsors et proposent des "prix" au kilomètre parcouru. Le sponsor s'engage à payer la somme en fonction des kilomètres parcourus.

Il ne reste plus aux élèves qu'à remplir leur contrat et de parcourir les 21 km sur le bord du canal du Midi. Une fois l'effort accompli, les élèves collectent l'argent et le transmettent à leurs responsables qui l'envoient par chèque aux associations. Ceux qui le souhaitent peuvent courir le semi-marathon.

En trente ans, plus d'un million d'euros ont été ainsi récoltés, permettant de financer plusieurs centaines de projets aux quatre coins du monde[9].

Direction du Caousou

Pères Recteurs

- 1874 : R.P. Vezia

- 1875 : R.P. Serviere

- 1880 : R.P. Alfred d'Adhémar (1837 - 1914), licencié en droit. Responsable des classes préparatoires, puis Préfet des études [10].

- 1896 : R.P. Freydier [11].

- 1901 : Chanoine Bepmale, prêtre diocésain. Ancien supérieur du Petit Séminaire de l'Esquile, à Toulouse [12].

- 1902 : R.P. Adrien Carrere

- 1905 : R.P. Jules Besson (1855 - 1940), canoniste. Professeur a l'Institut catholique de Toulouse (1900 -1937). Directeur de la Nouvelle Revue théologique à Tournai, en Belgique, de 1907 à 1921.

- 1923 : R.P. Maximilien de Bazelaire (1882 - 1970). Supérieur de la maison jésuite d'exercices spirituels (Troisième An) de La Barde, en Dordogne (1944-1946). Auteur d'une monographie sur le Père de Clorivière S.J. [13].

- 1925 : R.P. Henri Lalande (1882 -1943), licencié en histoire. Chapelain national de l'Association catholique de la jeunesse française (1931 - 1936).

- 1931 : R.P. Jelafert

- 1936 : R.P. Gustave Peyralade. Directeur de la maison jésuite de La Bastiolle, près de Montauban (1941 - 1947) qui fut un centre de Résistance spirituelle sous l'Occupation [14].

- 1938 : R.P. Clément Sclafert

- 1944 : R.P. Esquirol

- 1947 : R.P. Clément Sclafert. Collaborateur de la revue mensuelle jésuite Études. Auteur d'un ouvrage sur L’âme religieuse de Montaigne [15].

- 1951 : R.P. Ferrand

- 1954 : R.P. Rantet

- 1960 : R.P. Pierre Souillac (né en 1917). Précédemment, directeur de l' École supérieure d'agriculture de Purpan (Toulouse). À partir de 1964, Secrétaire général de l'Institut Africain pour le Développement Économique et Social (INADES) à Abidjan [16]. Le RP Souillac publia ses souvenirs, sous le titre Ami, Causons ... en 1990 [17].

- 1964 : R.P. Pierre Poujoula. Précédemment, aumônier de l'Association des étudiants catholiques de Toulouse (A.E.C.T.).

- 1970 : R.P. Flament

Directeurs

- 1974 : M. Rech

- 1984 : R.P. Lagaillarde

- 1991 : Gilbert Gaillouste

- 2001 : Michel Vermare

- 2011 : Olivier Surel

- 2018 : Sébastien Goulut

Professeurs célèbres

- Paul Foulquié (1893 - 1983), prêtre et professeur de philosophie au Caousou de 1927 à 1945. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et manuels de philosophie, plusieurs fois réédités. Le père Foulquié « était très apprécié par ses élèves, en particulier pour sa clarté »[18].

Anciens élèves célèbres

Parmi les personnalités y ayant suivi leur scolarité, on peut citer :

- Raphaël Alibert, homme politique et ministre de Vichy

- Dominique Baudis, journaliste, écrivain, maire UMP de Toulouse (1983-2001), député

- José Cabanis, docteur en droit. Écrivain, Prix Renaudot (1966), Grand prix de littérature de l'Académie française (1976). Élu à l’Académie française, le , au fauteuil de Thierry Maulnier (20e fauteuil)

- Georges de Caunes, journaliste, présentateur du journal télévisé et animateur

- Mgr Louis de Courrèges d'Ustou, évêque de Montauban. Reconnu Juste parmi les nations pour son action au sein de l'Œuvre de secours aux enfants, sous l'Occupation

- François Delpech, professeur à l'Université Lyon-II, historien du judaïsme français

- Philippe Douste-Blazy, ministre UMP (Culture, Santé, Affaires étrangères), maire de Toulouse (2001-2004) et de Lourdes (1989-2000)

- Pierre Dumas, écrivain et journaliste, député MRP de la Haute-Garonne

- Pierre Izard, président PS du conseil général de la Haute-Garonne

- Pierre Jonquères d'Oriola, cavalier, double champion olympique de saut d'obstacles (1952 / 1964)

- Jacques Laffite, ancien pilote de formule 1

- Julien Lepers, chanteur, présentateur du jeu télévisé Questions pour un champion de 1988 à 2016

- Mgr Gabriel de Llobet, archevêque d'Avignon

- Roger Peyrefitte, écrivain

- Maurice Sarrazin, comédien, metteur en scène, fondateur du Grenier de Toulouse, directeur artistique du Théâtre Sorano

- Dominique de Villepin, homme politique, Premier ministre UMP (2005-2007).

Bibliographie et documents

- Paul Mesplé, Le Caousou suivi de Deux articles anciens sur le Caousou, in : L'Auta, No 404, Avril- Mai- (BNF - Gallica - Lire en ligne)

- Roger Vié, Le Caousou depuis 1874, Terrefort, Toulouse, 2013

- À chacun son école - Reportage télévisé d'Antenne 2 (1985) : Comparaison entre deux systèmes d'éducation, l'enseignement public et l'enseignement privé, vus au travers du lycée Bellevue et du Caousou, à Toulouse. (Archivé sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel)

Notes et références

- Ce domaine de plus de huit hectares, situé sur la colline de Guilheméry, à Toulouse, appartenait alors au chanoine d'Antin de Vaillac. Le grand bâtiment du futur collège fut édifié en dix-huit mois. Voir : Paul Mesplé, Le Caousou suivi de Deux articles anciens sur le Caousou, in : L'Auta, No 404, Avril- Mai-Juin 1974, page 118

- Sur la signification du mot et l'origine du nom Caousou - parfois tenu pour le diminutif du mot languedocien causo ou chose, donc : la petite chose - on se référera à l'article d'André Soutou : Le nom de lieu toulousain Le Caousou (Lire en ligne)

- Inscription gravée sur la première pierre du Caousou (Lire en ligne)

- En six ans d’activité (1874 - 1880), l'École préparatoire du Caousou compta 139 élèves admis à Saint-Cyr, 15 élèves à l'École Polytechnique et 16 à l'École centrale. Voir : Joseph Burnichon, La Compagnie de Jésus en France : histoire d'un siècle, 1814-1914. Tome IV (1860-1880), Gabriel Beauchesne, Paris, 1922, page 516 (en ligne - BnF Gallica)

- Le Caousou aujourd'hui

- « Classement département et national du lycée », sur L'Express, (consulté le )

- « Méthodologie du classement 2015 des lycées français », sur L'Express, (consulté le )

- Lycée Le Caousou - Toulouse (lycée privé) - Classement L'express - 2019 (lire en ligne)

- « caousou.com/marche.htm »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Biographie : Père Edouard Capelle, Un grand éducateur - Le père Alfred d’Adhémar (1837-1914), Éditions du Caousou, Toulouse, 1937

- Pierre Delattre (sous la dir.) , Les Établissements des Jésuites en France depuis quatre siècles, Vol IV, Institut supérieur de théologie, Enghien (Belgique), 1955 - page 1397

- À cette époque troublée, le Père Bepmale était supérieur ecclésiastique, le supérieur académique étant un laïc, Mr Scala. Voir : Joseph Chansou, Une Église change de siècle: histoire du diocèse de Toulouse sous l'épiscopat de Mgr Germain, 1899-1929, Privat, Toulouse, 1975, page 94

- Max de Bazelaire s.j.: Le Père de Clorivière (1735-1820), Société d’édition de l'Apostolat de la prière, Toulouse, 1966

- Des personnalités de la Résistance comme Mgr Saliège, Mgr de Solages, Michel Debré et Jean Cassou y trouvèrent refuge. Voir la Plaque commémorative. Détails historiques, in : Jean-Claude Fau (sous la dir.), Ces Tarn-et-Garonnais qui ont aidé et sauvé des Juifs durant les années noires 1940-1944, CDPP de Tran-et-Garonne, 2006, page 20

- Clément Sclafert, L’âme religieuse de Montaigne, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1951. Présentation, in : L'Auta, avril 1953 (En ligne - BnF Gallica)

- L'Institut Africain pour le Développement Économique et Social a été créé en 1962, au moment de l'accession de nombreuses sociétés africaines à l'indépendance politique. Il continue son activité aujourd'hui sous le nom de Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP). À partir de 1965, Le RP Souillac y développa en particulier la section Agri-Service-Afrique (ASA) destinée à la formation agricole.

- Pierre Souillac s.j., Ami, Causons..., Tome 1 : Mémoires d'un Jésuite de 45 ans (1963), Tome 2 : Journaux de Voyages (1949-1987), Tome 3 : La Vie en Noir - Rêve et réalité de l'Afrique (1964-1977), Imprimerie Chastanier, Rodilhan, 1990

- Charles E. O'Neill, Joaquín María Domínguez, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, Vol. II, Institutum Historicum, Rome, 2001, page 1494