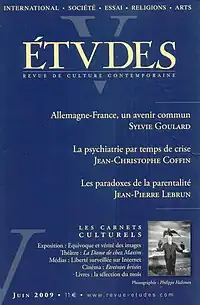

Études (revue)

Études (avec la graphie Étvdes) est une revue mensuelle française catholique de culture contemporaine fondée par la Compagnie de Jésus en 1856.

| Études | |

Numéro de juin 2009. | |

| Pays | |

|---|---|

| Langue | français |

| Périodicité | mensuel |

| Genre | culture, société, religion |

| Diffusion | 15 000 ex. |

| Date de fondation | 1856 |

| Ville d’édition | Paris |

| Rédacteur en chef | François Euvé |

| ISSN | 0014-1941 |

| Site web | revue-etudes.com |

Dirigée par des jésuites depuis ses origines, elle est dirigée depuis 2013 par François Euvé.

Histoire

La revue Études est fondée en 1856 à Paris par Jean-Xavier Gagarine[1], jésuite spécialiste de théologie orientale[2], aidé de deux jésuites russes convertis, comme lui, Jean Martinov[3] et Eugène Balabine[4], ainsi que par Charles Daniel[5] sous le nom original d’Études de théologie, de philosophie et d'histoire[6]. Le projet initial de la revue est d'éclairer les catholiques français sur les questions orientales ; cependant, la ligne éditoriale évolue substantiellement lorsque la revue est reprise par les jésuites français qui en élargissent l'ambition en s'intéressant à des problématiques d'actualités concernant l'ensemble du monde et non plus le seul Orient. En 1862 le titre est modifié et devient "Études religieuses, historiques et littéraires" , à partir de 1872 il change à nouveau : Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires ; en 1897 Étvdes est le nouveau titre, toujours actuel[7]. La publication est interrompue de juin 1940 à décembre 1944[8].

En 1937, Études absorbe la revue catholique Le Correspondant.

Positionnement

Études a suivi les évolutions de l'Église catholique en France au cours des XIXe et XXe siècles, et tient toujours une place importante dans la vie intellectuelle. Son audience dépasse le seul monde catholique et la revue participe aux grands débats publics. Elle bénéficie du soutien du ministère des Affaires étrangères, de l'Association pour la diffusion de la pensée française et du Centre national du livre.

Son positionnement politique, moral et religieux face aux enjeux du temps, comme le PACS, est complexe et traduit, selon M. Lauterwein, une liberté « plus d'aventure que d'affirmation » ainsi qu'une « morale de l'équilibriste »[9].

La publication

Chaque numéro est composé d'un éditorial suivi de huit articles de fond, répartis en quatre grandes rubriques : International, Société, Religion, Culture. Depuis 2014, la revue propose également des chroniques pour certaines de ces rubriques : ainsi, la chronique Religion a été tenue par François Cassingena-Trévedy et l'est désormais par Anne Lécu ; plus récemment, la rubrique Internationale a été confiée à Thomas Gomart. La dernière partie de la revue, intitulée « Carnets » est consacrée à l'actualité culturelle, avec des critiques d'expositions, de films et la recension d'une quarantaine d'ouvrages. Les recensions d’Études se caractérisent par leur brièveté et la grande diversité de leurs contributeurs.

Alors que les « Carnets » sont mis à disposition gratuitement sur le site de la revue, les articles de fond sont, quant à eux, réservés aux abonnés.

Études publie également un hors-série thématique annuel regroupant différents articles publiés au cours de l'année dans les différents numéros.

Rédaction

Rédacteurs en chef

Le , François Euvé, physicien et théologien[10], devient rédacteur en chef de la revue et succède à Pierre de Charentenay, lui-même successeur d'Henri Madelin (1995-2004)[11]. De 1989 à 1995, le rédacteur en chef était Jean-Yves Calvez, précédé par Paul Valadier (1981-1989), André Masse (1975-1981), Bruno Ribes (1965-1975)[12], Maurice Giuliani (1961-1965)[13], Jean-Marie Leblond (1957-1961), Jean Villain (1952-1957), René d'Ouince (1935-1939/1945-1952), Louis Jalabert (1939-1940), Henri du Passage (1919-1935), Léonce de Grandmaison (1908-1919), Joseph Brucker (1897-1900), François de Scorraille et Henri Ramière.

Membres du comité de rédaction

Conseillers thématiques

- Monique Baujard

- Dorothée Browaeys

- Pierre-Louis Choquet

- Erwan Chauty

- Franck Damour

- Dalibor Frioux

- Patrick Goujon

- Étienne Grieu

- Elena Lasida

- Véronique Margron

- Antoine Nouis

- Étienne Perrot

- Jean-Luc Pouthier

- Cécile Renouard

- Kathy Rousselet

- Nicolas Roussellier

- Christoph Theobald

- Charlotte Thomas

Chroniqueurs

- Anne Lécu

- Thomas Gomart

- Frédéric Denhez

- François Cassingena-Trévedy

- Jean-Philippe Pierron

- Dalibor Frioux

Numérisation

À la suite d'un partenariat avec la bibliothèque en ligne Gallica[14] , les numéros des années 1857 à 2000 ont été numérisés et sont accessibles dans leur intégralité sur le portail internet de la BNF. Les publications ultérieures de la revue sont disponibles en intégralité sur le site de sciences humaines Cairn.

Notes et références

- Né prince Ivan Sergueïevitch Gagarine (1814-1882).

- François Laplanche, Sciences religieuses : le XIXe siècle 1800-1914, éd. Beauchesne, 1996, p. 261.

- (1821-1894).

- (1815-1895).

- (1818-1893).

- Jean Marie Mayeur et Yves Marie Hilaire (dir.), Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine : les jésuites, éd. Beauchesne, 1985, p. 82, 127, 193.

- Pierre Vallin, Histoire d'une revue, Paris, Etudes, , 108 p., p. 105

- Pierre Vallin précise "dès octobre 1940 paraissait en zone libre, avec une rédaction partagée entre Lyon et Vichy CIté Nouvelle dont le style était assez proche des Études". Son responsable principal P. Desbuquois fut assez enthousiasme de l'État nouveau... D'autres rédacteurs sous des formes plus ou moins claires, ont exprimé leurs réserves sur le régime de Vichy, la collaboration, les théories et pratiques nazies."

- M. Lauterwein, « Études, peut-on être libre et catholique ? », dossier « L'Expérience des revues », M. Girard (dir.), Drôle d'époque, revue publiée grâce au concours de l'université Nancy 2, automne 2007, numéro 20, p. 107-116.

- Claire Lesegretain, « François Euvé, un physicien à la tête d’« Études » », La Croix, 27/12/2012 [lire en ligne].

- Jean-Marie Guénois, « Nouvelle tête à la revue « Études » », La Croix, 13/10/2004 [lire en ligne].

- Considéré comme progressiste, il s'oppose notamment à Jean Danielou et met la publication en situation de désobéissance ouverte à l'encontre de l'encyclique Humanæ Vitæ, participant à la rédaction de la loi Veil instituant la liberté d’avorter en France. Il quitte la Compagnie de Jésus puis de l’Église ; cf. Sandro Magister, « Fin de la quarantaine pour le cardinal mis à l'écart », sur www.chiesa.espresso.repubblica.it, 11/05/2012 [lire en ligne].

- Qui avait lancé la revue Christus en 1954.

- Revue Études.

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre Vallin, Études, histoire d'une revue : une aventure jésuite. Des origines au Concile Vatican II (1856 à 1965), éd. Études, 2000

- Jean Marie Mayeur et Yves-Marie Hilaire, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine : Les jésuites, éd. Beauchesne, 1985

Liens externes

- Sites officiels : www.revue-etudes.com, www.cairn.info/revue-etudes.htm et gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34416001m/date

- Ressources relatives à la recherche :

- Cairn

- Mir@bel

- (en) NLM Catalog

- Ressource relative à la littérature :

- Site de la revue Recherches de science religieuse (RSR)

- Études sur Gallica